最近の記事

2024年度「大転職時代」における人的資本経営のトレンドと対策「2番目の報酬」「CQマネジメント」「アルムナイ」「パフォーマンスマネジメント」

2024年度は「大転職時代」と称され、企業の人的資本経営における新たなトレンドと対策が必要不可欠となっています。 経済のグローバル化、テクノロジーの進化、労働市場の流動性の増加に伴い、従業員と企業の関係性は一変しました。 この新しい時代に適応するためには、企業は伝統的な経営戦略を見直し、2つめの報酬、CQ(文化的知性)・越境マネジメント、アルムナイ施策、パフォーマンスマネジメントといった分野におけるアプローチを取り入れる必要があるのではと考えてご紹介します。 人的資本経

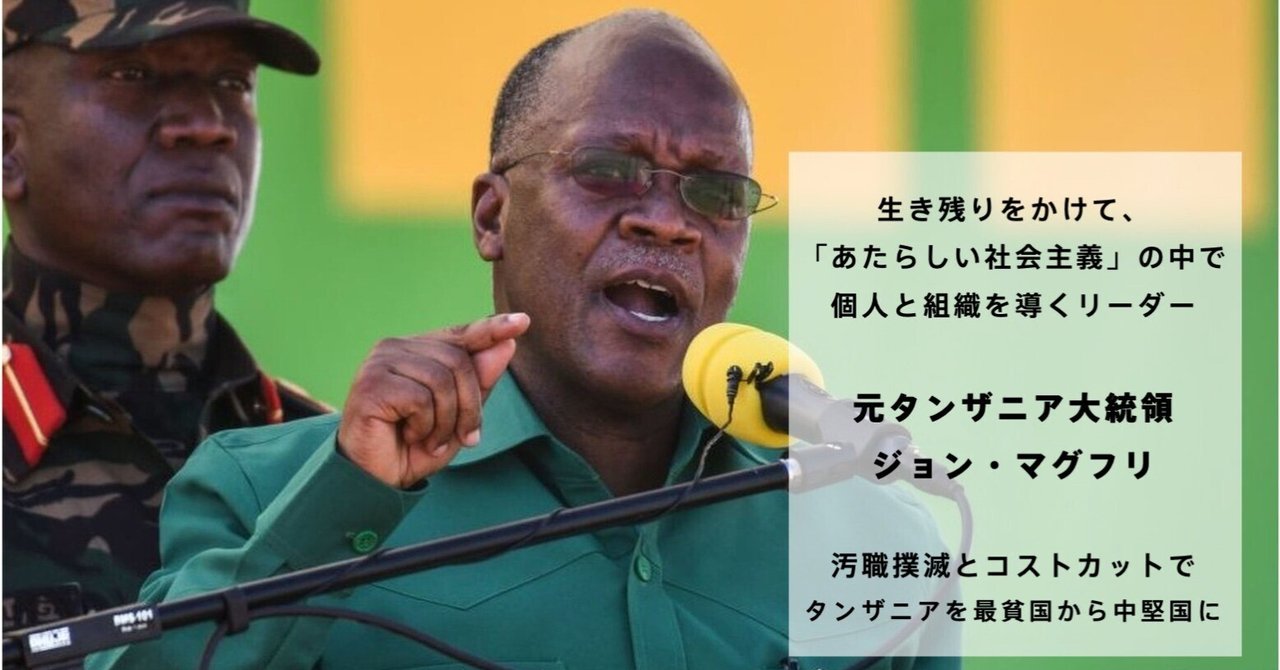

「ブルドーザー」と呼ばれた元タンザニア大統領ジョン・マグフリ|生き残りをかけて、「あたらしい社会主義」の中で個人と組織を導くリーダーvol.1

あらゆる個人も組織も、「生き残り」が最大のテーマになる。気候変動は言わずもがな、増え続ける天災に食糧問題、そして感染症。 「生き残り」をモダンデザインし、楽しむことが最近ブームのサバイバル・カルチャーだと言われています。 エコやSDGsとはまったく違った文脈のサバイバル・カルチャー。 次に起きるなんらかの危機のあと、この文化は急速に脚光浴びることになるでしょうが、「そもそも、我々はどうしたら生き残れるのか」という欲求が徐々に可視化→渇望されつつある時代と私は考えています。

【前篇:課題抽出編】 あなたの組織が「リモートにどれだけ対応できているか」を点数化できます - チームビルディングインフラを展開する我々が考える、リモートで生産性が落ちる理由

「リモート疲れ」が加速している特に非対面であるため「コミュニケーション」観点で、ストレスが溜まるという話を聞く。 企業のリモートワーク期間が、この先どこまで継続するものか不明な現状だが、「いつも通りの労働環境にすぐ戻れる」ことを見越している会社もいれば、「もしかすると数年レベルでこのリモートワークが継続する?」と真逆の考えを持つ企業もある。 「リモートワークにおけるマネジメント」(「リモートマネジメント」と弊社では勝手に呼んでいる)は、もはや一つの経営カテゴリーとなるレベ