1on1は経営戦略。「攻めの1on1」実例3選

上手く行っている企業は守りの1on1から攻めの1on1に変わってきている

従来の守りの1on1

日本に1on1が広まったきっかけは、ヤフー株式会社が1on1を2012年に導入し、それを他の会社が参考にしたと言われています。

1on1という考えが広まるまでは、上司と部下は仕事での指示や半年に一度の評価面談のみでしか話さない。

また、飲みの場や喫煙所で上司と上手く話せる方とそうでない方で、帰属意識や評価のされ方に差が出ている状態でした。

1on1が広まることで、上司と部下が話す機会が増え、社員の心理的安全性が担保されやすくなっていきました。

1on1の取り組みがうまくいかない日本企業が増えている

しかし、昨今では1on1施策をやってみたけど、上手くいかないどころか逆効果になってしまっている企業様をよく見かけます。

失敗する理由としては、「他の企業がやっているからうちもやってみよう」「とりあえず1on1でコミュニケーション量を増やそう」と目的が不明確なまま、1on1施策を始めてしまう事で、施策が形骸化することにあります。

また、「メンバーの心理的安全性を担保しよう」と目標に掲げるものの、明確なKPIや1on1のやり方がわからず失敗していく会社も少なくありません。

今後の1on1

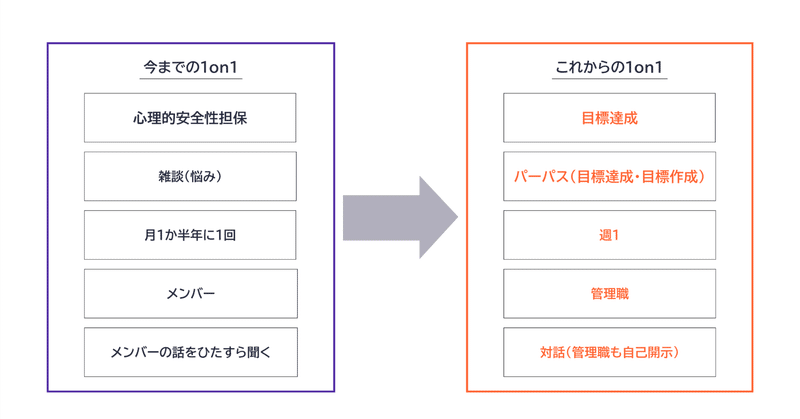

現在行われている1on1で成功している会社の特徴の一つとして、1on1を「守りの施策」として行うのではなく、「攻めの施策」として捉えて行っている点が挙げられます。

今までの守りの1on1だと、心理的安全性の担保や離職防止等を目的に行うため、どうしても後回しにしてしまい、結果に結びつかなかったと言うことがよくあります。

1on1を目標達成や売り上げ向上等の「攻めの施策」として、行う事で時間や費用を大幅に投資して結果を出すことに成功しています。

下記では、攻めの1on1を行っている会社の特徴について解説していきます。

攻めの1on1を取り入れている企業は4W1Hが変わっている

攻めの1on1をしている会社の特徴を分析してみた結果、攻めの1on1をしている会社は4W1Hが変わりつつあることを発見しましたので解説します。

Whyの変更

攻めの1on1ではWhy(なぜ1on1をやるのか?)つまり、1on1の目的が以前とは変わっています。今までの1on1では、メンバーの話を聞いて心理的安全性を担保するのが目的となっていました。

しかし、攻めの1on1ではメンバーと話し合い、目標を達成することが目的となっています。

Whatの変更

Why(なぜ1on1をやるのか?)の変更に伴い、What(1on1で話す内容)も変更していきました。今までの1on1では、雑談やメンバーの困っている話を聞くというのがメインでしたが、攻めの1on1では目標達成に関わる話がメインになってきます。

弊社が支援している株式会社Meroneの事例で言うと、元々は、個人と会社の目標が合っていなかったものの、「自分の目標がどこにあり、自分が今何をすべきで、逆に言うと何をしないべきか」という羅針盤のようなものを1on1で設定し、さらにそこから「自分が今すぐに頑張らないといけないこと」「中長期的に頑張らないといけないこと」に対する目線合わせをしていく事で、成約率が30%上がるようなメンバーが出て、1on1を攻めの施策として成功させています。

Whoの変更

また、目標達成という難易度の高い話を1on1で実施する過程で、Who(1on1で着眼すべき人)にも変更がありました。

今までの1on1では、メンバーに焦点が当たっていましたが、攻めの1on1では管理職やマネージャーに焦点が当たり始めています。

グリー株式会社では、従来のMBOによる目標管理に加え、1on1での定期的な振り返りをする事で目標達成を目指したものの、何をどうやって話せばいいのか、現場のマネージャーが対応に困ると言う現状がありました。

そこで、マネージャー向けの「1on1研修」を人事側で用意し、1on1に臨む基本姿勢や、傾聴、コーチングなどの講義を受けた上で、参加者のマネージャー同士でロールプレイングを実施、1on1での定期的な振り返りをする中で目標達成に近づけた事例があります。

Whenの変更

攻めの1on1は目標を達成することが最大の目標であるため、成功した際には、会社の経営に大きなインパクトを与えます。

そのため、今までの1on1では周期が1~6ヶ月に1回であるケースが散見されますが、攻めの1on1では目標や目標達成の障害となる課題の発見解決をするために週1の高頻度で行うことが多く、時間をしっかり投下してそれ以上のリターンを得ることが定石になっています。

Howの変更

また、How(1on1のやり方)についても、元々はメンバーが主体的な存在となり、「上司がメンバーの話をとにかく聞く」と言う方法が主流でした。

攻めの1on1では管理職も自己開示し、メンバーと管理職の対等な対話を重要視します。

SOMPOグループの事例では、個人のパーパスを作成し、会社のパーパスと揃えながら目標達成をしていくマイパーパス1on1という施策を行っています。

マイパーパスは作成が難しいので、まずはマネージャーがマイパーパスを作成して、自己開示をした後にメンバーにマイパーパスを開示するプロセスを取り、しっかりと各個人のパーパスが制定される流れになっていることがポイントです。

このようにマネージャーとメンバーが対話をしながら1on1をする事で、マイパーパスや目標達成を実現することを可能にしています。

文中にてご紹介した事例を詳細は下記ページに

メローネ

https://coteam.jp/case/merone_01/

SOMPO

https://jinjibu.jp/article/detl/tonari/2991/

いかがでしたでしょうか。

1on1が「人事施策」の枠を超えて、売上を左右する「経営戦略」に近づきつつある時代に突入した印象です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?