邦楽ロックの歴史|1950年から1990年までを一気にまとめてみた

歪んだギターをジャァーンと鳴らし、しゃがれた声で社会や大衆に向けたメッセージを歌い上げる。なぜか全員革ジャンを着ていて、さっき起きたようなボサボサ頭で「ベイビー!ロケンロー!」と絶叫している……。

酩酊状態の客はバンドと一緒になって拳を突き上げて、地下のライブハウスのボルテージはぐんぐん高まり「なんかマジで日本を変えられそうだ」なんて予感に満ち溢れている……。ロックという音楽には力がある。私たちを突き動かす衝動のようなものがあるんです。

しかし音楽ジャンルとしての「ロック」は、決して尖ったカウンターカルチャーだけではない。事実、1960年代ごろにアメリカから輸入されたその音楽は、現在でもメインカルチャーの1つだ。

もちろんJ-POPの音楽にもロックは内包されている。一方で、独立した文化として、いまだに高円寺や下北沢の地下のハコに行くと、モヒカンに革ジャンの、痩せたボーカルが「ロケンロー!」と唸っているのも確かである。

では「ロック」という音楽は、いかにして日本にやってきて、どのように広がっていったのか。今回は「ロック」についてざっくりと歴史をまとめよう。

なお、いつもの通り、この記事はデータベースとして残しておきます。他の記事を書くなかで随時、リンクをくっつけたり追記をしたりと、アップデートするので、たまに見にきてくださいね。

1950年〜1960年の邦楽ロック

1950〜1960年代の代表的なロックミュージシャン

・小坂一也

・平尾昌晃

・ミッキー・カーチス

・山下敬二郎

日本に「ロック」の文化が到来するきっかけになったのは第二次世界大戦後のこと。マッカーサーが総統を務める進駐軍によってアメリカの文化が普及されたことが始まりだった。あの、チョコレート配ってるサングラスの人です。

彼らによってブルース、ブギウギ、マンボ、ハワイアン、カントリー&ウエスタン、ジャズなどが日本でちょっと流行り始めるわけですね。で、歌謡曲にもブギウギやマンボは取り入れられていく。笠置シヅ子「東京ブギウギ」や美空ひばり「お祭りマンボ」などが代表的だろう。

そしてハワイアン・カントリー系の曲がダンスホールにあふれるようになる。当時、音楽を聴くことのモチベーションは、ダンスホールでみんなと踊ることだった。

その後、1955年~56年にアメリカでロカビリーが流行し始める。エルヴィス・プレスリーがデビューをして、日本でもブームになり、これが日本でのロックの萌芽といわれることも多い。

1961年エルビスの「ハードブレイクホテル」を小坂和也がカバー。ヒットチャートにロックが出てくる。まだ完全に英語、というわけではなく、ときおり日本語も顔を出しているのが分かる。

その後、1958年になって登場したのが、平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎の「ロカビリー三人男」だ。なかでも、平尾昌晃は「星はなんでも知っている」で日本オリジナルのロックと銘打つが、これが完全に歌謡曲だった。まだアメリカのロックに脱皮しきれなかったのである。皮肉にもこの歌謡曲化によってロカビリーの熱は完全に冷めるわけだ。

1950年代、日本のロック音楽は「アメリカの曲を日本語に歌う音楽」という形が主流だったわけである。というよりも「歌謡曲」というメインカルチャーがあまりに巨大すぎて、ロックはまだ入り込めなかったのだ。

1960年〜1970年の邦楽ロック

1960年〜1970年の代表的なロックミュージシャン

・ダニー飯田とパラダイス・キング

・スリー・ファンキーズ

・加山雄三

・ザ・タイガース

・ザ・スパイダース

・ザ・テンプターズ

・ブルーコメッツ

・ダイナマイツ

・カーナビーツ

・オックス

・ジャガーズ

・ジャックス

さて、ロカビリーが終焉を迎えるものの、その空気はポップスとして残った。さっきのロカビリー三人男がニールセダカ「恋の片道切符」をカバーすることから「翻訳ポップ」という音楽が流行り出す。

つまりアメリカ音楽を、日本語でポップに歌うカルチャーが出てくるわけだ。同時期に「ザ・ヒットパレード」が放送開始となり、アイドルが生まれ始める。純粋なロックではないが、ロカビリーが歌謡の世界にも入り込んでいくんです。そして「リーゼントに革ジャンというプレスリースタイルでダンスフロアでツイストを踊る」という光景が見られ始めた。

この新しい流れで台頭するのがダニー飯田とパラダイス・キングのボーカル・坂本九。彼は1963年に「上を向いて歩こう(SUKIYAKI)」で、全米ビルボード1位を獲得した。

その後、1964年に東京オリンピックが開催。この頃アメリカではビートルズ旋風が来ていたが、日本ではアストロノウツやベンチャーズなどのインストギターバンドが流行する。

まず話題になったのが、アメリカでは泣かず飛ばすだったアストロノウツの「太陽の彼方に」。これに「乗ってけ乗ってけ乗ってけサーフィン」と歌詞を付けたのが藤本好一。これが爆発的にヒットする。

その後にベンチャーズが現れて、いよいよ日本にエレキギターブームがやってくる。

若者たちはみんな「てけてけてけてけてけてけ」というギターを弾きたすぎてエレキブームが到来。ちょうどエレキ楽器の低価格化されたこともあって、日本全国にエレキギターが出回り、テレビ番組でもロックバンドのオーディション番組がいくつか始まった。

そのエレキギターを使ったブルージーンズ、また加山雄三率いるランチャーズらが出てくる。ただしこのエレキブームは流行りすぎたこともあって、またしてもメジャーシーンである歌謡曲に取り込まれるわけだ。それでだんだんと衰退していく。

エレキブームが衰退してから、大旋風を巻き起こすのがザ・ビートルズだ。ビートルズ旋風は特に若い女子の間ですさまじかった。それを受けてマスコミらも騒ぎ立て、まさに一大旋風となる。

彼らは1966年に来日が決まる。当時、そもそも来日するアーティスト自体が少ないのに「あのアメリカで人気のビートルズが来るぞ。おもてなしせにゃ!」となったが、ライブをする場所がない。そこで急遽、日本の心・武道館を使うことになった。これがはじめての武道館でのライブとなる。

みんなこぞってベンチャーズ、ビートルズの真似をし始める。これが1967年から「グループサウンズ(GS)」というブームにつながった。もともとはジャズ喫茶・レコード喫茶の常連がエレキギターを持ってビートルズの真似してロックを始めるわけだ。

堺正章やムッシュかまやつなどのザ・スパイダース、沢田研二率いるタイガース、萩原健一(ショーケン)のテンプターズ、ブルーコメッツ、山口冨士夫のダイナマイツなどのバンドが席巻する。

彼らはビートルズの「自分で作詞作曲する」という姿勢を大事にするものの、レコード会社側はプロの作曲家・作詞家を雇った。その結果、だんだんとロックの印象が薄れてしまい、大衆に向けた歌謡曲化してしまう。

それで衰退するGSの代わりに「ニューロック」が出てくる。ニューロックとは「GSの8ビートを繰り返す音楽とかもうロックじゃねえから」という考えのロックだ。「既成概念をぶち壊す」という、現在まで語り継がれるロックのイメージはここで生まれるわけだ。

超アングラでサブカルめいたバンドがはじめて出たのがこの1968年である。それまでの「アメリカの真似」から日本のバンドは卒業したのだ。

その代表的なバンドがフォーク・クルセダーズ。テープを高速回転させることでトーンを変えた「帰って来たヨッパライ」は大ヒットし「悲しくてやりきれない」など作品をリリース。完全に自作によって作られた音楽で、決して歌謡になびかなかった。

当時は学生運動の時代だ。そのアングラ文化としてフォークソングが存在していたのである。GSを聴いて「けっ、何だその流行りの音楽はよ」とアングラで生きていた若者たちがフォークにハマった。フォークのスター・岡林信康や泉谷しげるなどもここで登場する。

1970年〜1980年の邦楽ロック

1970年〜1980年の代表的なロックミュージシャン

・はっぴいえんど

・フラワー・トラベリンバンド

・ティン・パン・アレイ

・村八分

・頭脳警察

・はちみつパイ

・サディスティック・ミカ・バンド

・キャロル

・ファニー・カンパニー

・ゴダイゴ

・甲斐バンド

さて、1960年後半のフォークソングブームによって、アメリカの流行に乗らない日本独自のロックができた。その日本語ロックを構築するのが、1970年にデビューする「はっぴいえんど」だ。

はっぴいえんどは一貫して日本語詞でロックミュージックをやることになる。すると、ここで「日本語ロック論争」が起こる。主に内田裕也率いる「フラワー・トラベリン・バンド」が論争を引き起こした。

フラワー・トラベリンバンドは「そもそもロックは海外発祥の音楽だ」としたうえで「日本語はロックの曲に乗らない」「これからは海外で売れていかないといけない」という2軸ではっぴいえんどの日本語ロックを批判した。この論争は内田裕也が勝手に仕掛けたもので、最後は有耶無耶になって終わる。

はっぴいえんどは1972年に解散するが、その後の活躍は知っての通りだ。細野晴臣と鈴木茂はティン・パン・アレイを結成。さらに大瀧詠一はナイアガラというレーベルを立ち上げる。この2大潮流から松任谷由実、矢野顕子、山下達郎、吉田美奈子、あがた森魚などが出てきた。彼らはポップスという軸で活動したが、決してロックを捨てたわけではなかった。

そんなポップスが生まれていくなか、かつてアングラ文化だったフォークがメジャーシーンに出てくる。村八分、吉田拓郎、井上陽水などが登場することで、GS時代に築かれたディスコが潰れまくっていた。

そんななか1972年に矢沢永吉がベースボーカルを務める「キャロル」がデビュー。ロカビリー三人男の1人・ミッキー・カーチスと内田裕也が取り合ったという経歴のなか「ルイジアンナ(IPPONグランプリ主題歌)」や「ファンキーモンキーベイビー」などが10〜30万枚のヒットを記録。彼らの登場によってロックはビジネスの場として盛り上がるようになった。

死んだディスコに代わってライブハウスが次々に誕生し、ロックは多様化していく。1970年代後半には甲斐バンドやゴダイゴなどがデビュー。また桑名正博・Char、原田真二のロック御三家もデビューしている。

一方で、頭脳警察をはじめ、四人囃子、サディスティック・ミカ・バンドなどのバンドも独自の路線で活躍しはじめていた。

1980年〜1990年の邦楽ロック

1980年〜1990年の邦楽ロックミュージシャン

・YMO

・プラスチックス

・P-MODEL

・ヒカシュー

・紅蜥蜴

・S-KEN

・フリクション

・ミラーズ

・スターリン

・ZELDA

・INU

・THE STAR CLUB

・モッズ

・ロッカーズ

・RCサクセション

・たま

・人間椅子

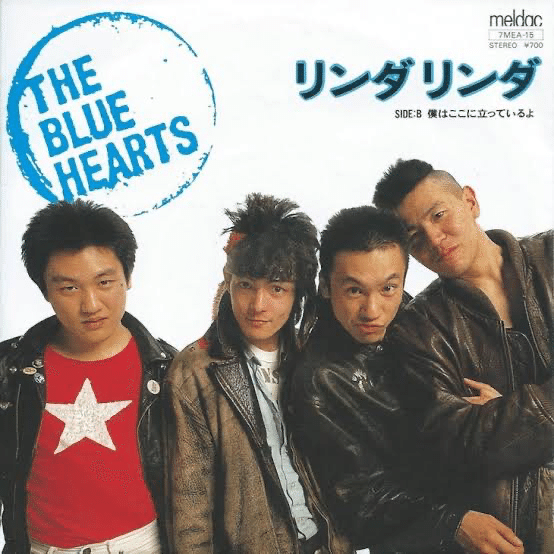

・ブルーハーツ

・ジュンスカイウォーカーズ

・ユニコーン

・ハウンドドッグ

・XJAPAN

・BOOWY

・ピチカートファイヴ

・少年ナイフ

・ボアダムス

1980年になると、かつてアングラだったフォークソング、またポップスなどが一気に歌謡曲となり、その辺のアイドル歌手が歌い始めるようになる。この辺りから急速にロック熱が冷めてしまうようになった。

この状態に危機感を抱き「何か世界に通用する新しいことを」と思っていたのが元・はっぴいえんどの細野晴臣だ。彼は坂本龍一、高橋幸宏とともにYellow Magic Orchestraを結成。日本に「テクノ」という新しい音楽を持ってくる。

シンセサイザーを駆使したその音楽は先に海外で受け、後から日本で大ブームになる。詳しくは以下の記事を読んでいただきたい。

YMOは1978年デビューと、世界でも早い時期にコンピュータ音楽を取り入れており、まさにロック史に産業革命が起きた瞬間だった。その1年後からテクノ御三家であるプラスチックス、P-MODEL、ヒカシューが出てくる。そして1980年代にかけてだんだんとテクノが民衆に広がりを見せるのだ。

すると、テクノすら歌謡曲になってしまう。いも欽トリオの「ハイスクール・ララバイ」などテクノが歌謡曲になる。ちなみに同曲は細野晴臣が作曲している。

またYMOがブームになっている裏で1978年から「インディーズ」という文化が始まる。その走りとなったのが「東京ロッカーズ」だ。パンクミュージシャンのS-KENが所有する六本木の「S-KENスタジオ」で夜な夜な開かれていたライブ、また参加アーティストのコンピレーションアルバムを「東京ロッカーズ」という。

S-KENのほか、紅蜥蜴、フリクション、ミラーズ、スターリン、ZELDAなどが「パンク・ニューウェーブ」をはじめるわけだ。あらゆるロックが流行ってメジャーの食い物にされている歴史を見て「自費でレコード作って、やりてえ音楽を腹一杯やる」というパンクムーブメントができるわけである。

このインディーズブームは地方でも健在で、大阪では現・町田康率いるINU、名古屋ではTHE STAR CLUB、福岡ではモッズ、ロッカーズなどがインディーで活動してムーブメントとなるんですね。

また1980年にはRCサクセションの「雨上がりの夜空に」が発売される。彼らもまた当時は風呂なしのアパートにいて、自費で全国のライブハウスを周っていた。しかしこの曲のヒットで1981年には武道館でライブをするまでに大きくなる。インディーズの夢がどんどん大きくなった。

そんななかインディーズ御三家といわれたのがラフィンノーズ、有頂天、ウィラード。なかでも有頂天のボーカル・ケラはナゴムレコードを作って、筋肉少女帯、たま、人生など、次々にアングラバンドを世に送り出していく。

また、インディーから一気にメジャーに認知されるのを受けて、第二次バンドブームが勃発、最初は自主制作だったブルーハーツ、ユニコーン、ジュンスカイウォーカーズ、ザ・ブームなどがデビューする。

またBOOWY、ハウンドドッグ、虎舞竜などの代表的なバンドも次々に出てくる。この1980年代後半は、バブル特有の勢いがあった。またレコードがCDになったタイミングとも重なっており、最も音楽が売れた時代だったわけである。

するとインディー界隈のブームを、メジャーシーンも注目するようになる。そこで1989年から始まった番組が「いかすバンド天国」だ。アマチュアバンドマンをスカウトするオーディション番組で、たま、THE BLANKEY JET CITY、JITTERIN'JINN、BEGINなどのバンドが世に出るようになった。

1989年にはビジュアル系の元祖としてX JAPANが出てきた。その後には聖飢魔II、またラウドネスが海外でも評価されるようになる。

またこうしたロックが多様化している一方で、1980年代のポップス界隈では、1970年代にシュガー・ベイブとして活躍していた山下達郎や大貫妙子、また松任谷由実などのシティポップが流行しはじめる。これらは、細野晴臣、大瀧詠一の系譜によって生まれ人気になったアーティストだ。

いっぽう、YMOの系譜によって生まれたのが「渋谷系」というカルチャー。1987年に結成し1991年に解散したフリッパーズ・ギターのあと、ピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラヴなどのバンドが渋谷系にくくられた。

1990年代以降の邦楽ロック

日本のロック史を語るうえで、多くの雑誌ではこの「渋谷系」が終着点とされている。あんまりこれ以降のロックについては語られないのが、日本ロック史だ。

ここに関してはごめんなさい。私もざっくりとしか把握してないんです。というのも1991年生まれなので、なんとなくバンドのブームの変遷は頭にあるんです。ただいろんな文化が同時多発的に起きていて、超絶ややこしいんですよね。

1990年台初頭にはHi-STANDARDが日米でミリオンを達成してメロコアを持ち込むわけです。そこから派生して、1990年代後半には間違いなく青春パンクブームがあったし、ELLEGARDENをはじめとする第二次メロコアブームが来ていた。

ただ同時にラルクとGLAYをはじめ、V系ブームも来ていたのは確かですし、TMGEがガレージロックをやっていた。と思いきやフォークっぽさのあるサニーデイサービス、くるりもデビューはこの頃。一方で、テクノの流れを汲むSUPER CARも出て来ているし、サブカルギターロックとしてゆら帝、ナンバガもこの辺りです。

ただ一方でBUMP OF CHICKEN、アジカン、チャットモンチーなどの8ビート文化も確実にあって、それは2010年代に四つ打ちのダンスビートブームに吸い込まれていく。そして2010年代後半からは、16ビートを多用したファンキーなシティポップがまたやってきた。チルとかいう言葉が流行ったのもこの時期からだな。

ただそれすらも、もう終わりを告げていて、今メジャーでは髭ダン、King Gnuあたりですよね。16ビートの感覚は残っていて、おしゃれだけど「チル」ではない。ただもちろんこれらのバンドは氷山の一角で、裏では再結成ブームが来ているし、ジャンル問わず小さなコミュニティごとに、盛り上がりを見せているわけですね。

昔は1万人が1つの文化にいる。という状況があったかもしれん。ただSNSが流行して、コミュニティが細分化された今だと100人が100箇所にいるんでしょう。なので、音楽を1つのカルチャーとして語るのが難しくなってきているんですよね。

今後メジャーシーンで10年売れ続けるロックはきっと出てこないでしょう。でも1人から10年愛されるロックはいつまでもあるはずだ。なぜなら邦楽ロックは、もう半世紀以上も前から、日本人の心を掴む音楽だから。

いつもはポップスしか聴かない人も、たまにはロックに親しんでみてはいかがでしょう。常にスクラップアンドビルドしながら、進化を求めたロマンを感じるに違いないですよ。

ちなみに以下の記事では同じように女性アイドルの歴史をまとめています。「バブルのころロックは隆盛したが、アイドルは衰退した」など、関連性も見えますので、ぜひ見比べてみてくださいね。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?