バルビゾン派とは|風景画の基礎を築いた「バルビゾンの七星」の"豊かな心"

「バルビゾン派」をご存知だろうか。断っておくが決してウルトラ怪獣ではない。「ゼットン派?レッドキング派?」「いや、俺バルビゾン派」ではないので注意してください。

バルビゾン派とは1830年代から1870年代くらいまで、フランスで隆盛した美術派閥だ。「自然をあるがままに描く」という考えが特徴。フランス・フォンテーヌブローの森の近くにある「バルビゾン村」が舞台になったのでバルビゾン派という。

西洋美術史のなかでも「バルビゾン派」というグループは見ていて楽しい。 17世紀からずっと画壇を支配していた「王立アカデミー」に対するサブカルチャーである。彼らの姿勢からは「ま、描きたいこと描こうや」というゆったりとした気概を感じるんです。

また当時は産業革命により都市が発達し始めた時代だ。「あるがままの自然を描く」とは、それに対するカウンターカルチャーとしても機能しているわけですね。

今回はいろんなカルチャーを感じるバルビゾン派について、やろうとしていたこと、代表的な作家(バルビゾンの七星)などを一緒に見ていこう。

バルビゾン派より前 〜アカデミーの1人舞台からコンスタブルの登場まで〜

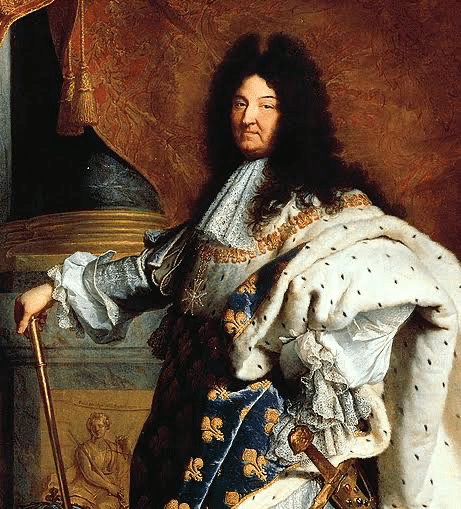

「バルビゾン派は何がおもしろいのか」を解説するために「アカデミー」という存在から語らねばなるまい。アカデミーとは「17世紀後半、ルイ14世の時代に、フランスで設立された美術学校」のことだ。実際に立ち上げたのは画家のシャルル・ル・ブラン。ルイ14世はクワガタみたいな髪型で「ん? 美術学校作んの?いいよー」とポンとハンコを押した感じである。

アカデミーができる前、フランス人画家の門戸は閉ざされていた。「ギルドという組合に所属する」か「直接、王室に営業をかける」しか画家として食うための道がなかったのだ。

そこでル・ブランは王に掛け合って、学校を作ることで、画家に専門的な技法を学んでもらうとともに、王や教会といったパトロンから仕事をもらえるようなルートを構築した。

ここまでを聞くと、めちゃくちゃ優れた制度だ。しかしこの後に国務大臣のコルベールとかいうやつが「王家の仕事は全部アカデミーの奴に渡すから『王がいかに偉大か』を描け」と命じる。いつの時代も側近がいちばん利益に走るものだ。

そこでアカデミーでは「歴史画」「肖像画」「風景画」「静物画」の順番でヒエラルキーをつけるわけだ。王の功績を残すために歴史画と肖像画は大事だけど、それ以外は必要ないよね。という具合です。

そんなアカデミーの方針には「古典主義」もあった。つまり「ラファエロの彫刻みたいに対象を美しく描け」ということ。これはアカデミーが常に「紳士的」であることを目指したのが理由の1つ。ドカタのにいちゃん的なギルドに対抗するため、アカデミーでは徹底してジェントルマンを目指した。

その後、アカデミーの「歴史画こそ至高」という姿勢は現在だったが、一方で「ロココ主義」というカルチャーが台頭する。とても派手で豪華絢爛な絵画が人気になるのだ。もう世の中が叶姉妹だらけになったわけである。

ロココ主義を受けて、アカデミーでは「新古典主義」を提唱。「学生の皆さんは、はしゃいではいけませんよ。ちゃんと頭使って普通に落ち着いた絵を描きましょう」とローマ時代の古典に戻ることを教えた。原宿の若者がカラフルな服を着ているのを見て「いや白シャツにジャケットを着てください」と言ったと考えると分かりやすい。

新古典主義では「色彩よりも線を意識すること」「また決して派手でなく静的であること」などが方針として上がる。これらの手法を意識することで、ヒエラルキー低めの風景画を描いてもアカデミーから、高く評価されることがあった。ウィリアム・ターナーがいい例だ。

ウィリアム・ターナー「海の釣り人」

そんなアカデミーの「目指すべきは教科書みたいな落ち着いた絵ですよ」に、一部の画家から反発も生まれる。それが18世紀後半に登場する「ロマン主義」だ。

フランスのドラクロワや、スペインのゴヤのようなロマン主義の画家は、自分の感性を大事にして絵を描いた。「芸術ってこんなにビジネスライクなものか。表現が大事だろ」といったわけだ。先述したターナーもゆくゆくはロマン主義のグループに入る。

ウジェーヌ・ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」

フランシスコ・デ・ゴヤ「我が子を食らうサトゥルヌス」.

だんだんと「画家よ!アカデミーに屈するな!政治利用されるな!」みたいな風潮になってくるわけだ。風景画に関しても、この流れが来ていた。先述したようにターナーはロマン主義を始めてから、作風をガラッと変えている。

ウィリアム・ターナー「雨、蒸気、スピード」

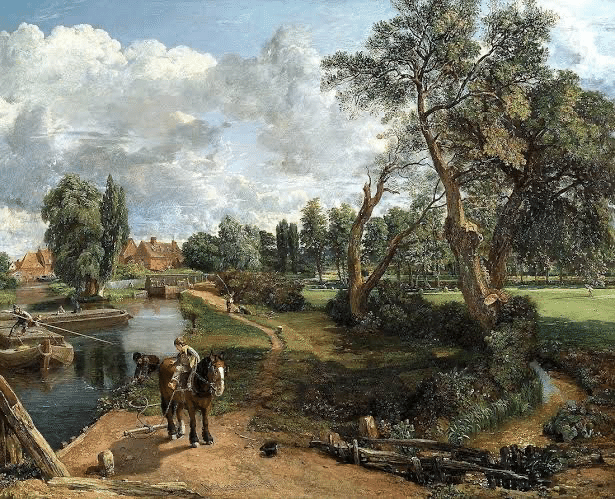

そしてターナーと同時期に、ジョン・コンスタブルが登場する。彼はロマン主義ではなかったが、作品は非常に色彩豊かなものであり、先述したアカデミックな表現とは、まったく違った。これが「写実主義」。つまり脚色なく、そのままの自然を描いたんですね。

ジョン・コンスタブル「ブラッドフォード製粉所」

1824年にコンスタブルはパリで個展を開く。これがフランスの風景画家たちに、凄まじい影響を与えることになった。その様子と、前後の流れについては以下の記事からどうぞ。

コンスタブルの個展を見た人のなかに「バルビゾン派」の面々がいたわけだ。彼らは「大昔の作品をコピーするアカデミーとは違う……。この絵は完全にオリジナルだ」と目を丸くした。

コンスタブルは自然をあるがままに描いていた。毎秒、表情を変える風景を描いたその絵は、独創性に溢れていたわけである。

1829年からバルビゾン派が登場

そのなかの1人がジャン=バティスト・カミーユ・コローだった。コローはコンスタブルが展示をしてから5年後の1829年から、既にバルビゾン村でフォンテーヌブローの森をスケッチしている。屋外にイーゼルを立てて描くことで、限りなく現実に近づけていた。

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー「フォンテーヌブローの森」

バルビゾン派が本格的に形作られるのは、1840年になってからだ。流行った背景には先述した通り、アカデミーに対して「あるがままの自然を描くこと」の意義を感じていたことがある。

ただしもう1つ。社会的には1830年代にフランスに「産業革命」の波がやってきたこともでかい。蒸気機関と石炭によって、都市化が進む。環境的には空気汚染が始まる。また人がだんだんビジネス思考になって「資本主義」が構築されるわけですな。

産業革命を受けて、画家のなかには「ちょっと世の中が窮屈すぎて、もうパリでは暮らせんぜよ」と考える人もいた。そのときには既に「フォンテーヌブローの風景を描く」というプチブームがあり、都市を離れた画家は「なんか悠久の地があるらしいぞ」とだんだんバルビゾン村に集まってくる。

こうしてバルビゾン派は構築されていったわけだ。先陣を切ったコローは1840年までの間に、テオドール・ルソー、ポール・ユエ、コンスタン・トロワイロン、ジャン・フランソワ・ミレー、シャルル・フランソワ・ドービニーなどバルビゾン派のメンバーと会っている。

その後、1960年代に入ると、モネやルノワール、シスレーなどが、バルビゾン村までイーゼルと絵の具を担いで、えっほえっほとやってきて、屋外で風景画を描くようになるわけだ。

後半の面々、どこかで見たことないだろうか。そう、彼らはのちの印象派のメンバーなのである。つまりバルビゾン派によって、印象派の土台は作られたわけだ。

その後、1870年代にかけて、なんとバルビゾンの森には100人以上の画家たちが集まる。もはや東京マラソン前の皇居ランナー状態だ。

「あ、すいません。隣いいですか?」「あ、どうぞどうぞ」みたいな会話もあっただろう。後ろに立たれると急に緊張したりね。だいぶ気まずかったかもしれない。

ともかくバルビゾン村とフォンテーヌブローの森には、風景画家にとってのインスピレーションが詰まっていたのだろう。そんな大規模なバルビゾン派だが、なかでも7人の代表的作家がいる。彼らは「バルビゾンの七星」といわれる。なんかちょっと北斗の拳的なネーミングは置いといて、彼らについて、代表作とともに紹介していこう。

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

コローの代表作

「モルトフォンテーヌの思い出」

コローは七星で最年長者だ。それと唯一の白髪だ。彼の後期の作品には小さく描かれた人が現れる。風景を主役にしつつ、想像の人物を描き、作品のタイトルに「思い出」と記載するのがコローの特徴の1つです。

これはただの風景画でもないし、歴史画でもない。両方をミックスすることで、何とも切なげなセンチメンタルな雰囲気が出る。実際は「そんな思い出ねーよ」と鼻くそ食べてたかもしれないが、やはり観ているとコローの頭の中を覗いているような気分になるのである。

テオドール・ルソー

ルソーの代表作

「フォンテーヌブローの森のはずれ、日没」

ルソーは大天才だ。15歳にして既にフォンテーヌブローを訪れていた彼は、22歳にして風景画を描き、フランスの公爵のトップであるオルレアン公に買い上げられる。

これによって新古典主義の画家たちは嫉妬に狂い、ルソーはその後、サロンで落とされ続けた。「落選王」とあだ名が付けられるほどだったが、最後まで彼は風景画で勝負を続ける。そして37歳にしてサロンで金賞を獲るのだ。マンガみたいに超かっこいい人である。

コンスタン・トロワイヨン

トロワイヨンの代表作

「家畜の群れ」

トロワイヨンは1840年代からバルビゾン村にやってきた。実は最初期の絵はあまり評価されていない。しかし1847年、37歳で訪れたオランダ画家との交流によって「動物ええな。落ち着くな」と家畜を描くようになる。その後は、動物画家として高い評価を受けるようになった。

この作品は夕暮れであり、牛たちが放牧から帰ってくる様子を描いている。「夕焼け小焼け」が聞こえてきそうな……。なんだか行ったこともないバルビゾンの風景が懐かしく思えてくるのが不思議だ。

シャルル・フランソワ・ドービニー

ドービニーの代表作

「オワーズ河畔」

ドービニーは「水の画家」といわれるほど、川や湖の絵を描き続けた。彼は1950年ごろから20歳以上年上のコローと一緒に旅行をしながら絵を描いている。20歳年上の上司と2人旅とか、そこそこの地獄な気がするが、そこはバルビゾン派。話が合うのがすごいよね。

その後は船を買い、セーヌ川を渡りながら水辺の風景画を描いた。ドービニーの水面の描き方は流石の一言だ。波のうねりなどは、もうため息が出るほど見ていて気持ちがいい。

ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ

ディアズの代表作

「The Wood Gatherer」

ディアズはもともと人物画の人だった。彼の描いのはトルコ人などの、どこかエキゾチックな人物画であり、早くからサロンで評価される。

そんなディアズが風景画を志すのはルソーの絵を見たからだ。年下のルソーがサロンで評価された際に一緒に出品しており「え、年下なんこの人?」と驚いたという。個人的には大谷翔平に同じ感情を抱いた。その後はルソーの手解きを受けながら、バルビゾン村に住んで風景画を描き続けた。とても謙虚な人である。

ジュール・デュプレ

デュプレの代表作

「The Old Oak」

デュプレは20歳からコンスタブルのもとで修行をしたことでも有名な画家だ。彼も20代前半からサロンで高く評価された画家である。その作品はドラクロワからも褒めちぎられるなど、画壇から高い評価を受ける。

しかし一方で「サロンが風景画を評価しないから」と自主的に展示を開くなど、野心家でもあった。この展示は失敗に終わる。しかしのちの印象派が「印象派展」を自主的に企画して成功させたのを見ると、やはりデュプレの功績は大きい。

ジャン・フランソワ・ミレー

ミレーの代表作

「落穂拾い」

ミレーは1849年にバルビゾンにやってきた。というのも、当時のパリではコレラが蔓延しており、安全な場所を求めてやってきたのだ。なのでミレーは「風景画を描きたい」というモチベではなかったんです。しかしコローやルソーなど残りの六星たちと一緒に創作に励むことになるので、結果的にはバルビゾン派に分類される。

彼の作品は「農民画」だ。先述したように当時は産業革命の機械化によって経済が回り始め、だんだんとブルジョワと民衆の格差が開いていた。そんななかミレーは「機械じゃなくて人間の姿を描きたい」と農民の仕事を描き続けたわけですね。社会的な側面で彼が果たした功績はでかい。他のバルビゾン派の画家よりも知名度が高いのは、そのためである。

今こそバルビゾン派の"余裕"を見習うべきなのではないか

さて今回はバルビゾン派について紹介しました。産業革命の全盛期でヨーロッパ中が「よっしゃ稼ぐぞ」とビジネス思考になっていたなか、森にこもった彼ら。「なんて豊かなんだろう」と思わずにはいられない。そこにはゆったりとした余裕がある。これこそ「真の豊かさ」なのでしょうね。

アカデミーの嗜好にも、産業革命の機械化にも流されず、ただ自然のあるがままの姿を描き続ける。その姿はさぞ美しかっただろう。バルビゾン派はその結果、サブカルチャーとしてムーブメントを起こし、風景画の価値をグンと高めた。そしてこの後はみなさんご存知の印象派が登場して、風景画はついにアカデミーを転覆させるに至るわけである。

彼らの時代から約200年後の現在、流行り廃りはすごいスピードで移り変わっている。「流行りに乗らなきゃ」と思うほど、私たちは余裕を失っていくだろう。今こそバルビゾン派の余裕を見習うべきではないのだろうか。森に籠るべきではなかろうか。

SNSの喧騒を抜け出して、スマホの電源を切って、少しばかり森に籠ることも、人間として大切なのである。ぜひ今週末は街を抜けて、緑を眺めてみてください。電車に揺られて産業革命を感じ、森で深呼吸してバルビゾン派の生活を空想してみてはいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?