エドヴァルド・ムンクとは|傷つくほどに名作を生む、「死と不安」の画家

「知ってる?『ムンクの叫び』じゃなくて、ムンクの『叫び』なんだよ〜」。これは誰もが人生で20回くらい言われるトリビアだ。

それほど「叫び」という作品は有名な1枚です。絶望的な顔をあんなに臨場感を持って描けるのは、楳図かずおかムンクくらいなんじゃないか。「叫び」が世界で広く認知されているため、美術好きでなくとも、ムンクという名前は知っている。インパクト抜群の作品だ。

しかし「叫び」ばかりが先行してしまって、ムンクという画家にスポットライトが当たっていない感は否めない。もはやもののけ姫のこだまみたいな奴をムンクだと思っている人もいるんじゃないか。違いまっせ。ちょっと禿げかかってるけど、しっかりイケメンですからね。

そこで今回は意外と知られざるムンクの一生について、作品を振り返りながら、みんなでみていきましょう。ムンクはなぜ「叫び」を描いたんでしょう。そもそもなぜ画家になり、、どんな人生を送ったのだろう。

エドヴァルド・ムンクの生涯 ~父と姉の死で苦しみを背負う少年期~

エドヴァルド・ムンクは1863年、今のノルウェーに生まれる。父はお医者さん、おじいちゃんは牧師さん。1つ上に姉、2つ下に弟、4つ下に妹がいて、1868年には妹が生まれる。しかし出産の直後に母のローラ・カトリーネが亡くなる。もともと結核を患っており、体力的に限界がきてしまったんです。

ムンクは当時5歳だったので、まだなんのこっちゃ分からん側面もあったそうだ。ローラの死でダメージを受けたのは、どちらかというと父親のクリスチャンだ。彼は父親が牧師ということもあって、がっつりキリスト教にのめり込むことになるんです。その狂信っぷりはハンパなくて、ムンクは当時のエピソードについてこう書いている。

ある日、キリスト教のことで親父と揉めたんです。その夜に親父の寝室をこっそり覗いたら、ベッドの前で、お祈りしてたんですよね。超怖くてさ。眠れんくなったんやけど、その親父の姿をスケッチしたら落ち着きました。

いや怖い。もはや稲川淳二だ。そして震えながら父の様子をスケッチするムンク少年も怖い。

そんな妻の死をきっかけに盲信的なくらいキリスト教にハマった父は、ムンクの人生にとって最大のキーマンだろう。ですので、おそるおそるもうちょい深ぼってみよう。ムンクは父が自分に与えた影響について、以下のようにも書いています。

父はすんごい神経質で宗教的だった。私は父から狂気の遺伝子を受けついだんです。恐怖、悲しみ、死の天使は私が生まれたときから身近にあった。

抽象的で「これぞ画家!」というアーティスティック、そして若干の厨二病的な文章ですよね。「な、何が言いたいんだムンク! どうした病んでんのか」と「?」出しながら毛布かけたくなるので、補足しますね。

クリスチャンはローラを失ってから、異常に子どもたちを厳しく叱るようになる。そして最後に必ず「ローラが見たらどう思うか。天国から監視してるんだぞ」と悪魔みたいなひと言を付け加えて、お祈りを始めるわけですね。

また、クリスチャン自身が好きだった奇想の作家、エドガー・アラン・ポーをムンクに勧めたのも大きい。ムンクは内省的で怪しい世界に触れて、人の闇を知るわけだ。

それに加えて、ムンクは(というか子どもみんな)とても病弱だった。さらに軍医の父の給料はかなり安く貧乏だった。社会的に自分を弱者と思い込んでおり、悲しみを背負って幼少期を過ごすんです。

幼いムンクがネガティブに育つ主な要因

・キリシタンの父からの異常なまでの叱責

・亡き母の監視下にあるという思い込み

・病弱という身体的マイナス

・貧乏という経済的マイナス

・ポーが描く、内省的で怪しい世界観

ただし、ムンクにとって不幸中の幸いは、母代わりになった叔母のカレンと出会ったこと。カレンはアマチュアの絵描きだったんです。もうこのころのムンク一家は総じてメンタルが弱まっていて、妹のローラも若干精神疾患を患いはじめていた。

見かねたカレンは「絵はいいわよ〜。ね? 絵やらない?」と優しく子どもたちに絵画を教えるんです。偶然かもしれないが、立派なアートセラピーなんですよね。そこでムンクは絵をはじめる。

これで才能が開花する。絵に目覚めたムンクはめきめき成長して、13歳のころに芸術家連盟で評価を受けるレベルまで達したんですね。

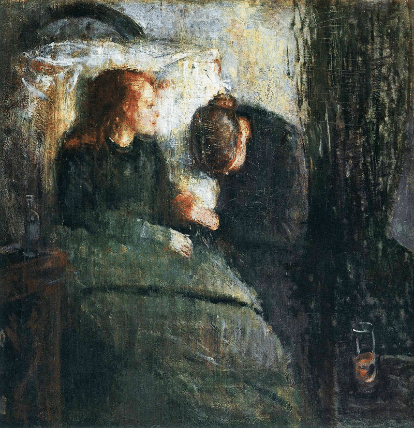

しかしムンクは14歳にして姉のソフィエも結核で亡くすことになる。この事件も、彼の生きることへの不安を増幅させたのはいうまでもない。このあと20〜30代にかけて、姉に向けた絵を何枚か描いている。

エドヴァルド・ムンク「病める子」1885年

エドヴァルド・ムンク「病室での死」1893年

エドヴァルド・ムンクの生涯 〜斬新すぎる「暗い絵」でしこたま酷評される~

16歳になったムンクは、徐々に芸術家に憧れを抱き始める。芸術を通して人生の意味を明らかにしようと、前向きに考え出すんです。カレンのアートセラピー大成功!だ。

しかしここで立ちはだかるのは、またしてもキリシタンの父だった。彼は芸術をしこたま嫌っていたんですね。ムンクは父には逆らえないので、16歳で工科大学に入学して今でいうエンジニアを目指すようになる。ただ病気がちだったのでほとんど登校できなかったんです。そこで1年で中退。

これを受けて彼は「運命が芸術家になれと言っとる!」と確信。実は中退の半年前には油彩画の画材セットを買っている。辞める前からもう画家になる気満々なんですよね。

それでムンクは、一念発起して父親を説得。退学から1カ月後には美大に入学。スピード感がハンパない。どれだけムンクが絵を描きたかったのかがよくわかるだろう。

ムンクは美術学校に入ったことで、完全に精神的に回復するんです。友だち6人とアトリエを借りて、自然主義の画家・クローグ先生の教えを受けるまでに元気になった。まずこの状態のムンクに友だちができたのがすごい。

このころにムンクは人物画を習得。そして19歳のころには旅行をしながら風景画を描いている。そして20歳で「クリスチャニア・ボヘミアン」という前衛美術集団と仲良くなる。クローグ先生が主宰者の1人だったことで、彼らとつながるんです。

クリスチャニア・ボヘミアンとは、要するに古き良きキリスト教の教えを真っ向から否定した集団である。とにかく反キリスト教なので、自己中心的な考えを良しとしていた。「人間、素直になればこんな感じの思考だろ?」と自我の解放みたいなのを目指して8箇条を掲げたのだが、これがまぁ胡散くさいんです。アブナイ香りがプンプンする。

・汝は自己の生涯を語らねばならない。

・汝はあらゆる家族的係累を断ち切らねばならない。

両親はどのようにひどく扱ってもよい。

・汝は汝の隣人から、必ず5クローネ以上の金を搾り取らねばならない。

・汝は、ビョルンスティエルネ・ビョルンソンのごとき百姓は全てこれを憎悪し、軽蔑しなければならない。

・汝は、決して安物のセルロイド・カフスを用いてはならない。

・クリスチャニア劇場においては、あらゆる機会を利用してスキャンダルを起こさなくてはならない。

・汝は決して後悔してはならない。

・汝は自ら命を断たねばならない。

ムンクは彼らに影響を受けたが「能書き垂れるばっかで、全然絵を描かん奴らやで」と一蹴している。まぁ要するに「まったく音源出さないのにメジャーバンドに『保守的すぎるだろ』とか言っちゃう下北のバンドマン」みたいなノリですよね。

ただ、ムンクはクリスチャニア・ボヘミアンの創設者、作家のハンス・イェーガーは師事していた。特に彼の「最も人間が自由になれる手段は自殺である」というヤバすぎる思想には共感し、後年「私の根底にあるのは、クリスチャニア・ボヘミアンとハンス・イェーガーです」と宣言している。

この頃のムンクは「習作・若い女の頭部」や「朝」などの作品を芸術家展に出すが、酷評されてしまう。

エドヴァルド・ムンク「朝」

しかし遠い従兄弟のフリッツ・タウロウだけはムンクを評価しており、父親に頼み込んでパリのサロンを見学してもらうよう勧める。そこでムンクはノルウェーを抜けてパリに旅行。

22歳のムンクのパリ旅行で特に心を惹かれたのが、印象派のなかで唯一黒を使った30歳年上のマネだった。

彼の絵を見て「やべぇ……すんごいクール」と衝撃を受けるんですね。下の「画家カール・ジェンセン・ヘルの肖像」は、そのころ(24歳ごろ)の代表作。光の反射などを細かく描いた黒の表現が独特だが、この作品もノルウェーでは酷評されることになる。

エドヴァルド・ムンク「画家カール・ジェンセン・ヘルの肖像」1885年

ムンクはこの年に先述した「病める子」も発表するが、これもめちゃめちゃ不評だった。とにかく荒々しく悲壮感あふれる斬新な画風であり、当時の保守的なノルウェーでは受け入れられなかったんですね。姉の姿を描いた絵だったのに、家族からも「いや、ムンクこれはねぇわ」と酷評されるなど、取り付く島もなかったんです。

しかし、ムンク自身は手ごたえを覚えており「ノルウェー史上最大のスキャンダル」と自分で語っている。事実、結局この絵は前衛派のクローグ先生が購入したことからも、ムンクの絵が当時は新しかったことが分かるでしょう。

さらに同じ年に代表作「思春期」を発表。影がもうジョジョのスタンドみたいになっていて、今にも特殊能力を使いそうなこの絵も亡くなった姉がモデルです。そして同じモチーフで版画なども制作している。ちなみに「気に入ったモチーフはもう何回も描いちゃう」のもムンクの特徴の1つです。

エドヴァルド・ムンク「思春期」1985年

さらに1985年、ムンクは従兄弟のフリッツ・タウロウの弟の妻、ミリー・タウロウと不倫関係を始める。「昼顔」みたいな禁じられた関係であり、ムンクはもだえ苦しむことになる。

しかしそんな負の感情をパワーに変えるのがこの男のすごいところで、この後も精力的に作品を出し続けた。特にムンクの初期の傑作といわれるのが1889年の「春」だ。

エドヴァルド・ムンク「春」

そして同年には26歳にして初の個展を開催。意外と遅いな、と思うかもしれないが、当時は個展を開催するという行為自体がノルウェーでは初の試みだったんですね。

この個展は一部からきつい評価を受けたけど、結果的には成功した。あれだけ酷評されていたムンクは国から奨学金を得てパリに留学することになるわけだ。

しかしこの年には父が亡くなってしまう。彼に呪いを与え続けた男が亡くなることで、ムンクは悲しみを背負いながらもある意味で自由になれたといえるでしょう。

ただし一家の稼ぎ頭がいなくなったことで、長男のムンクは家系を背負うことになるのは確かだ。この辺りから、彼の貧乏生活には拍車がかかる。

エドヴァルド・ムンクの生涯~生・死・不安・生命で内面を描いた黄金期~

1889年、パリに着いた26歳のムンクは、ルーブル美術館などを周り、10~15歳ほど年上のゴッホ、ゴーギャン、ロートレックなど、ポスト印象派の絵に魅せられる。ゴーギャンもゴッホも共通点としては「人の感情を色で表現した点」だ。

これだけ内省的な生涯を送ってきたムンクが、ポスト印象派の色使いに興味を持ったのは、ある種当然のことなんです。また芸術の中心地・パリのアートはノルウェーよりも進んでいて、既に伝統主義の表現を見直す動きがあった。ムンクとしては、こうした新しい表現にも感化されたわけですね。彼らの影響を受けてこのあたりから色使いが大胆になっていきます。

エドヴァルド・ムンク「カール・ヨハンの春の日」1890年

エドヴァルド・ムンク「ニースの夜」1891年

色彩が豊かになるとともに、ムンクの表現は「より人の内面を描くもの」になっていく。パリ留学を終えるとベルリンに移住。安い宿を転々としながら人の本質を描いていきます。

色彩感覚が鋭くなり、より「死」「生」「不安」を描いた表現が強くなる。「パリで何があったん?」というほど帰国後に作風を変えるんですね。

エドヴァルド・ムンク「カール・ヨハン通りの夕べ」1892年

それまではある程度、写実性を気にしていたが、このころから人の表情は完全にデフォルメされる。また「春」と見比べるとよく分かるが、背景も平面化されている。ゴッホやゴーギャンも同じで遠近感はほぼなく、基本的に2Dなんです。

この表現技法がムンクの最大の特徴となっていくんですね。彼にとって大事なのは写実的な絵としての完成度じゃなく、人の内面をどれだけ描けるか、だった。

そして1892年、29歳で2度目の個展を開催。これが前回以上に好評を呼び、なんと国立美術館が彼の作品を買い上げた。少し前のムンクは伝統的な技法と、前衛的な考えがちょっと中途半端だったが、完全に自分の表現を手に入れたんです。

母や姉、父が死に、妹が精神病になってしまったムンクにとって「内面」とは「生」と「死」、また「愛」と「不安」だ。ムンクはこれらの要素をもとに「生命のフリーズ」という作品群を描く。

そしてそのなかの1つが1893年の「叫び」だ。

エドヴァルド・ムンク「叫び」1893年

この作品についてムンクは以下のように語る。

私は2人の友人と歩道を歩いていた。太陽は沈みかけていた。突然、空が血の赤色に変わった。私は立ち止まり、酷い疲れを感じて柵に寄り掛かった。それは炎の舌と血とが青黒いフィヨルドと町並みに被さるようであった。友人は歩き続けたが、私はそこに立ち尽くしたまま不安に震え、戦っていた。そして私は、自然を貫く果てしない叫びを聴いた。

つまり叫んでいるのは人物じゃなくて山なんですね。中央の四等身のこだまは、自然が迫ってきているのを感じて、怖くて耳をふさいでいるんです。

当然、空がここまで真っ赤になることは現実的じゃないし、山が叫ぶこともない。自然をそう見せているのは自分自身の内面なんですね。当時、ムンクが弱っていたから自然が恐ろしく見えたわけで、そんな精神状態を彼は表現したかった。

彼はこの絵をいたく気に入っており、同じモチーフをパステル画や版画などでも描いている。またこの背景は他の作品にも転用されている。

エドヴァルド・ムンク「不安」

また1894年には「マドンナ」を制作。これもムンクの代表作です。キリストの母、聖母・マリアを描いた作品だが、めちゃ斬新だ。

マリアは聖母ですから、基本的には「おしとやかで気品溢れる熟年の女性像」で描くんです。しかしムンクのマリアは明らかに若い。しかも身体をカーブさせており、少しエロティックに描いている。キリスト教の伝統的な教えを否定したクリスチャニア・ボヘミアン時代の影響もあるでしょう。またエロスの向こう側には、彼のテーマの1つでもある「生命」も感じさせる。

この時期はまさにムンクの黄金期であり、過渡期なのでもうちょっと作品について書かせてください。

先述した「病室での死」、また「灰」などの作品を見ると、独特なポージングがあらわれるようになるのもこのあたりからだ。

エドヴァルド・ムンク「灰」

「叫び」もそうですよね。ムンクは「不安な心理状態が最も伝わるポージング」を模索していたんですね。とにかくダイナミックに描きたかったのだ。頭を抱えたり、耳を塞いだりと、ちょっと大げさで独特なポーズが彼の作品の特徴の1つ。

そんなムンクは1895年、32歳にして弟も肺炎で亡くす。ムンクの精神状態は荒れに荒れたが、皮肉なことにこの年に描かれた作品は先述した「マドンナ」をはじめ名作ばっかりなんです。

エドヴァルド・ムンク「吸血鬼」

エドヴァルド・ムンク「嫉妬」

エドヴァルド・ムンク「煙草を持つ自画像」

弟の死によって「死ぬこと」と「生きることの不安」はより高まっていくんですね。「吸血鬼」やマドンナなどは身体に沿って、陰鬱なオーラみたいなものがくっきり出てます。ちびまる子ちゃんの「ガーン」の線みたいな感じですね。

エドヴァルド・ムンクの生涯 〜激しめの恋愛、そして評価を得はじめ作品~

ムンクは1896年に「生命のフリーズ」を引っ提げてパリに移る。しかし、ここでも酷評を食らってしまう。あまりに暗く、暴力的で残酷な絵画は、パリでは受け入れられると思っていたけど、まだ早かったんです。

しかし、これらの作品は当時、唯一無二のものだったのは確かだった。さらにこのころにはムンクはノルウェーでは有名な画家だったムンクのパリでの展示は画壇からめっちゃ注目されていたんですね。このころはまさに賛否両論という感じ。まんだらけの奥深くにあるスキャンダラスな本みたいな……一部の人にカルト的人気を誇る画家として、一般層にもじわじわ人気になる。

しかし1896〜1897年、30代前半のムンクは自分の描いた絵が売れることに、ビミョーな感情を抱いていた。絵に愛情を注ぎまくっていて「子どもみたいなもんやから、絶対手放したくない」と考えていたんですね。なので版画でコピーして売るんです。それである程度の収入を得て、はじめて生計が楽になる。

エドヴァルド・ムンク「病める子Ⅰ リトグラフ」

それでムンクは地元・ノルウェーに小さな別荘を買い「普段はパリで活動して、たまに別荘で休みつつインスピレーションを得る」というなんか大御所っぽい生活を始める。この別荘は「ハッピーハウス」と名付けられ、名前の通り、ムンクは帰ってくるたびに気持ちが楽になったのだという。"型"から入るタイプなんです。

1899年には上流階級の娘、トゥラ・ラーセンと付き合いはじめる。ムンクは36歳だったが、自己否定の強さ、自信のなさが災いしてトゥラの求婚を拒み続けた。

彼は幼いころの母の死、父の狂いっぷりを見て「愛する」という行為をどこか退廃的に捉えてたんです。「どうせ死ぬじゃん」と、愛よりも死のほうを先に想起してしまうんですね。すると、結婚はかなり虚しい行為に思えるわけだ。ただきっちり彼女は作るんですけどね。

1902年、39歳でトゥラはついに爆発。「結婚してくれなきゃ死ぬ!」と拳銃を持ち出し、ムンクが止める。わちゃわちゃしている間に撃ってしまい、ムンクは左手中指の関節に大きな怪我を負った。

これで破局するんですが、トゥラは別の男性とすぐに結婚。ムンクは「あいつホント嫌い!あいつに人生を狂わされたんです!」と10年くらいイジイジすることになる。

ただ、なんだかんだ翌年には、新たに好きな人ができていた。エヴァ・ムドッチというバイオリニストで、ムンクは彼女をモデルに油彩や版画を描いています。この「写真でひとこと!」に使われそうなニヒルな笑いがたまらない。

エドヴァルド・ムンク「ブローチをつけた婦人」

また1902年からは、眼科医のマックス・リンデがメインのパトロンになる。リンデの依頼で家の風景や肖像画などを描くようになるわけです。ここからの作品は「生命のフリーズ」にかけて「リンデ・フリーズ」といわれた。

エドヴァルド・ムンク「リンデ博士の4人息子」

ムンクにとって、40歳前後の時期は、版画の売上に加えてこうした肖像画でも収益をあげており、気づけばかなり大成功するんですね。いや本当に「ここまでの苦労が花開いた時期」といってもいい。

エドヴァルド・ムンクの生涯 ~アル中→電気ショック療法→明るい表現に変化

お金を稼いだムンクは別荘をいくつか構えて、パリを拠点にしつつも、気ままに各地で息抜きをするようになった。しかし、このころから酒浸りになる。43歳でアルコール依存症を発症。慢性的な鬱状態に入り、1908年からは酒を抜くためにも精神病棟に入所した。

エドヴァルド・ムンク「病院での自画像」

同時期に活躍したルドンなんかは息子が生まれて、作風がグッと明るくなった人だが、ムンクは精神的に好転しなかった。

そこで精神科医のもとで8カ月間の電気ショック療法を受けるという、なかなかの荒療治(今でも実際に使われる最後の手段)を経て精神状態が回復。ノルウェーに戻る。

しかしコレ、ほんとに怖いんですけど、退院した後からムンクの絵は異常なほど明るくなるんです。いったいどれだけの電気ショックを受けたんだ。骨が透けるレベルの電流で記憶とんだのか。

エドヴァルド・ムンク「太陽」

エドヴァルド・ムンク「黄色い丸太」

というのは、もちろん冗談です。このころの作品はあえて明るく描き、風雨にさらしたり、犬にひっかかせたりして色彩が落ち着くのを待つ、という偶然性に任せる手法だったんですね。のちのシュルレアリスムにもつながる手段で描いていた。

このころにはすでにムンクはノルウェー国内ではどの画家より評価されていて、国立美術館が何点もムンクの作品を買っていた。また国からの要請を受けて装飾品を次々に作っていくわけです。東京五輪の演出を椎名林檎に頼む感じですね。名実ともにムンクはノルウェーを代表する画家になったわけです。

しかしムンクが51歳、1914年に第一次世界大戦が始まってナチスドイツとノルウェーが緊張関係に入る。ムンクはベルリンで活動していた時期もあったので、一転国民から冷めた目で見られるようになった。

その視線を気にしてか、1916年にはオスロの郊外に東京ドーム1個分ほどの広大な土地を購入して、晩年までの28年間はそこで暮らした。

このころに描いた作品は、初期の思想はほとんどなく、気ままなものが多い。お金もたくさん稼ぎ、田舎に大きな家を買い、畑を耕しながら、たまに志願してくるヌードモデルを招き入れる、という牧歌的で余裕のある暮らしだった。

エドヴァルド・ムンク「星月夜」

エドヴァルド・ムンク「キャベツ畑」

マイペースに絵を描いていたムンクは60歳後半ごろから視力が落ちる。左目は視力が低下し、高血圧によって右目の血管が破裂してしまうんです。それで作品より文学のほうをよく作るようになる。

そして1932年にドイツから、1933年にノルウェー政府とフランス政府から勲章を受け取る。彼が活動してきた3カ国から評価を受けたのは彼の人生の集大成といえる出来事だったでしょう。しかし1937年にナチスドイツが発足してからはヒトラーによって「退廃芸術」とみなされドイツ国内から彼の作品は完全に撤廃される。

その後、1944年に第二次世界大戦のさなか、爆風で家の窓が吹っ飛ばされ、あまりの寒さに気管支援を患って80歳で亡くなった。まさにラストまで激動の生涯を送った、波乱万丈な画家だったんです。

苦しめば苦しむほど進化する画家

ムンクはいったい何重苦を背負ったのだろうか。母の死、姉の死、弟の死、父の死、妹の精神病、親からの異常な𠮟責、長年の貧乏生活、度重なる酷評、中指の負傷、アルコール依存症、不眠症、右目の血管破裂などなど、精神的にも肉体的にも、彼は常に逆風に吹かれながら人生を進んでいた。

ただ彼のおもしろいのは逆風が吹けば吹くほど、代表作が増えるんです。追いつめられるほど強くなる少年マガジンの主人公タイプなんですよね。

彼はずーっと自分で命を絶つことを考えていた。つまり自死の一歩手前にいる人にしか見えない世界をいくつも生み出すんですよ。この破滅的な生き方は絶対に真似したくないけど、アーティストとして素晴らしい能力だとも思える。

彼は元来、父親の恐怖政治のなかで自己肯定感を完全に失って、常に死ぬことばっかり考えていた人です。じっくりコトコト煮込んだネガティブ人間なんです。

ただ注目したいのは、「世間と乖離している自分」に吹っ切れていた部分もあること。例えばパリの個展でびっくりするほど酷評されて1週間で展示が中止になったとき「スキャンダルを起こしてやったぜ」とガッツポーズ決めているんです。

つまり「評価されないこと」を自分で評価していたんですね。これは超ポジティブですよね。マズローの5段階欲求でいうと自己肯定感をもはや求めておらず、自己実現の域に入っている。

こうした思考ができるとアーティストはとても輝くと思っている。以前、カンディンスキーの記事でも書きましたが、アートは本来、他人を気にせずに作るもの。1%でも誰かのために創作をすると、それはもうマーケティングの視点が入るわけで、クリエイティブ(デザイン)になっちゃいますよね。

ただ芸術家も飯を食うために作品を売らなきゃいけない。この矛盾が本来の意味で「アーティストがアーティストになれない理由」だと思うんです。そんななかでムンクは(少なくとも「生命のフリーズ」の時代は)完全にアーティストを貫いた。当時は本当に評価されていませんからね。でもいくら酷評されてもスタイルを曲げず、画家としてぶっちぎっていたわけだ。その姿勢を貫いた結果、ノルウェーやドイツ、フランス全体がムンクを認めていくストーリーは、すんごくかっこいい。

ただ。彼の人生でもっと面白いのはお金を稼ぐようになってからのムンクは「ほとんど代表作を生み出していない」んです。彼にとって「余裕をもつ」や「精神的に安定する」という行為は”真の逆風”だったのかもしれない。「もう死にたい……」というネガティブな原動力を失ったようにも見えるんですね。ここがムンクという画家のおもしろさだなぁ、と思います。

そんな濃すぎる人生を過ごしたムンクは、作品はもちろん人間としての深みがものすごい。そして信じられないほどネガティブでパワフルだ。ゴールテープに向かって走っている人より、火事から逃げる人のほうが速いこともあるんですね。

冒頭の話に戻るが、ムンクについてまだ「叫び」しか観たことがない方も、多いでしょう。今回、たっぷり紹介した通り、彼は間違いなく人として面白い。ですので、ぜひこの機会に他の作品を観察していただきたい。彼が何を思って作品を表現して、どうやって苦しみから逃れようとしていたのかが、きっと見えてくるはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?