ワシリー・カンディンスキーとは|「純粋な芸術」を生んだ真のアーティスト

ふとnoteを見てイラスト、二次創作の多さに驚いた。もちろんnoteだけではない。Twitterでもインスタでも、とんでもない絵師さんの数がいて、素敵な作品をあげてくれる。素敵な世の中だ。

いっぽうで、抽象絵画を見ることはあまりなくなった。もしかしたら抽象絵画は、キャッチーなキャラクター文化が主流の日本において、最も日陰に追いやられている存在なのかもしれない。

人物画や静物画のような「モチーフ」があることで、見やすくなるのは確かだ。例えば荒々しい波の上に船を一艘置くだけで「なんで船を出したんや。何か用事でもあるのか」と前後の文脈を感えたくなるものだ。

しかし抽象絵画の場合、受け取る側の余白がものすごく大きい。何を感じようとも、どう昇華させようとも、すべては鑑賞者に委ねられている。すると、不思議なことに「え〜なんじゃこれ。まったくわからんのだが」と思考ごと捨ててしまうパターンは多い。

しかし感受性が強い一部の人にとって、抽象絵画はグサッと心に刺さることがある。解釈の余白が大きいからこそ、実はたくさんの想像ができるからだ。

そんな抽象絵画の創始者といえば、ワシリー・カンディンスキー。彼は肖像画、風景画、宗教画、静物画、歴史画などのジャンルに「抽象画」を加えた人だ。

今回は抽象絵画の楽しみ方を知るために、ワシリー・カンディンスキーの人生についてみていこう。そのなかで「なぜ急にふわふわした絵を描いたのか」「抽象的な表現で鑑賞者に何を伝えたいのか」を一緒に解読していきましょう。

ワシリー・カンディンスキーの生涯 〜大学サークルの旅行で開眼〜

ワシリー・カンディンスキーは1866年にロシア・モスクワで誕生する。5歳で両親が離婚してからは、ロシア文学に傾倒したらしい。

というのも、1870〜90年代は、ロシア文学の最盛期なんです。「識字率の向上」が政府のメインテーマだったので、教育にも文学が入ってくるわけですな。それでカンディンスキーも10代は推理小説やおとぎ話の世界にズッポリ入っていく。

さらに、幼少期からピアノやチェロなどを習いはじめ、音楽にも深く親しんでいた。この音楽の経験は、のちに彼の作品に大きな影響を与えますので、墨汁でアンダーラインを引いてください。

また「絵画」に対しても、幼いころから好奇心旺盛な子だったという。特に色彩に対して興味津々で、白や黒、明るい緑、マゼンタ、黄土色などがお気に入りだった。そのうえで「色って感情がイメージできるよな」とすでに自覚していた。

私たちも小さいころ、なんとなく「レッドは情熱的で勇敢」「青は理知的でクール」みたいに色からマインドをイメージすることがあったはず(ヒーロー戦隊の影響もあるだろうけど)。カンディンスキーは人一倍、色が人間に与えるイメージを好んでいたんですね。

1886年、20歳で難関・モスクワ大学に入り、法律や経済など、あまり絵には関係ない分野の勉強をし始める。そんな彼の転機は1889年、23歳のことだった。民俗学サークルの旅行で炭鉱の田舎街・ボロクータにゆくわけだ。

もちろんアートとは何ら関係ない旅行だったが、彼はそこで民藝品やら、民族衣装のデザインを見てグッとくるわけだ。普段モスクワという都会にいたカンディンスキーは、のどかな街で、そのカラフルな色彩にひきこまれるわけですね。

ボロクータから帰ってきたカンディンスキーは、完全にモノの見方を変えていた。彼は「常に自分が絵のなかにいるような感覚を覚えた」と振り返っている。

このころはボロクータ以外にも、地方の伝承や風習に影響される芸術を研究。この各地方の美術が、若いときの作品の原点になるわけです。

カンディンスキーの生涯 〜筆をとるか、チョークをとるか〜

カンディンスキーは、珍しくきちんと学校に通うタイプの画家だった。1892年、26歳でちゃんとモスクワ大学の法律の試験に通り、講師の資格をもらう。実際に法学部の先生として、講師をはじめた。

安定した仕事のなか、当時彼の授業をとっていた唯一の女性・従兄弟のアーニャと結婚。実際、このまま安定した生活を続けるという選択肢もあった。

しかしカンディンスキーは「うぅ……芸術の道も捨てきれない」と悩む。法学の先生か画家か。絵筆がチョークか。このときすでに三十路近く。奥さんもいる。彼は、悩みに悩んだことだろう。

そして画家の道を歩むことを決めるのである。これはとんでもないチャレンジだった。30歳にして教員を退職して、いちから絵を学ぶためにドイツ・ミュンヘン大学の受験を決めたわけです。オールドルーキーだったんですね。

彼はモスクワを離れる少し前に、印象派の主役・モネの展示を見たそうだ。20歳上のモネの「積みわら」の絵を観て「すごく良い。この絵、めっちゃ感動する。何を描いてんのかよく分かんないけど、なんか良い」と感じた。

クロード・モネ「積みわら」

この感覚でカンディンスキーは「絵って具体性がすべてじゃない」と悟るわけである。つまり具体的に何を描いたか分からなくても「芸術」として成り立つ。しかも鑑賞者を感動させられることに気づいたわけだ。この経験がのちの作品につながっていく。

カンディンスキーの生涯 〜後期印象派のフォロワーから抽象表現に〜

さて、カンディンスキーはミュンヘンに引っ越し、ミュンヘン大学の試験に受かるために、アントン・アッベ絵画学校に入学し理論を学んだ。東進ハイスクールに入るみたいなノリだ。

そして必死に赤本解いてから、ミュンヘン大学を受ける。一度は落ちるものの、結局絵画クラスに合格し、無事に絵画を学び始めた。

そのときの先生が、パリ万博で金賞を取るなど、ノリノリだったフランツ・フォン・シュトゥック。彼の作品は、以前「ファム・ファタール」の回でも紹介しました。

またクラスメイトにはパウル・クレーもいた。クレーとカンディンスキーは、このあともめちゃめちゃ仲良しになる。

さて、シャトゥックのもとで学び始めたカンディンスキーは、早速その秀才っぷりを見せる。彼は初めて聞く理論もすぐに理解し、作品に取り入れていった。いわゆる「器用で何やらせても上手いやつ」だったんですね。リリーフランキーみたいな。

また卒業後からカンディンスキーは、ヨーロッパ中を旅しながら風景画を描くようになる。この手法、作品のテイストを見れば分かる通り、彼は印象派が描く田舎の風景画に影響を受けていた。

彼がサークルで民俗学を学んだことからも分かる通り、このころは風景を描きたかったのだ。

ワシリー・カンディンスキー「青騎士」1903年

ワシリー・カンディンスキー「日曜日」

ワシリー・カンディンスキー「馬上の二人」

このころは印象派のみならず、ゴッホ、ゴーギャン、スーラなどのポスト印象派の影響も分かる。「青騎士」の独特な色彩はゴッホのようだし「馬上の二人」はスーラが発明した点描で描かれている。

特にこの頃のカンディンスキーの特徴は「独特な色彩感覚」だ。3つの絵ともに独特の色合いである。この背景には「決して現実の風景を模写するのではなく、自らの感覚を含める」という内省的な表現があった。彼にとっては馬を茶色く描くなんて、もう古かったわけです。

こうしたヨーロッパを旅して絵を描く生活は、1908年まで続く。旅のなかでカンディンスキーは己と見つめ合い、精神世界に没入していった。細木和子塾的なスピリチュアルな集団にも入っちゃうほどで「絵は内面を描くもの」という考えを極めていくわけだ。

そんななかで1908年に描いた作品が「青い山」だ。

ワシリー・カンディンスキー「青い山」1908年

前の作品と見比べるとわかる通り、具体性がほとんどなくなっている。「なんか馬らしきものに乗ってるな」くらいしか分からない。ここから彼は絵画をどんどん抽象化していくわけだ。

カンディンスキーの生涯 〜青騎士の結成 〜

このカンディンスキーの「絵は自分の内面と向き合うもの」という考えは、彼自身が「作曲をするように創作していたこと」を知ると分かりやすい。

カンディンスキーが幼少期から音楽に親しんでいたのは先述した。音楽は、絵のように自分の外の世界を写実することはできない。だからこそ内面があらわれる創作分野だ。カンディンスキーは作品を描くときに音楽用語をたくさん使った。

「ここの赤はフォルテで、こう右から左にクレッシェンドで濃くなる感じで描こう」みたいな。これは写実主義の風景画では絶対できないんですね。写実だと、自意識を含めることはできないわけだから。つまりカンディンスキーは創作性を全面に出したわけです。

この考えのもと描かれた絵は、だんだんとドイツで人気になっていく。カンディンスキーの表現主義はかなり新しかったんですね。

そこで波に乗った彼は1909年に「ミュンヘン新芸術家協会」を設立し自分が会長になった。しかしカンディンスキーの表現主義に周りがついてこれず、1911年にあっさり解散してしまう。

そして同年に、表現主義に共鳴して結成したのが芸術革命家集団「青騎士」だ。名前の由来は、カンディンスキーが「青」と「騎士」が好きだったから、というめちゃ単純なものである。

青騎士とは フォルムを解放する運動

青騎士のメンバーは カンディンスキーのほか、ガブリエーレ・ミュンタラー、フランツ・マルク、アウグスト・マッケの4人だった。正式なメンバーではなかったが、パウル・クレーもよく顔を出している。

青騎士メンバーの作品に共通した特徴はないが、思想は一緒で「芸術表現の根っこを明らかにしよう」というものだった。

例えば「あぁ……フラれた……つら……」という精神のときに「鬱蒼と茂った森の絵」を描く人もいれば「太陽が沈んでいく様」を絵にする人もいるだろう。それまでの画家は「モチーフ」をもとに感情をキャンバスに表していたわけだ。

しかしその表現の根っこは「つらさ」や「悲しみ」である。こうした感情の動きこそが、そもそもアートをやる原始的な衝動だ。

そのうえでカンディンスキーは「森とか日暮れとかを極限まで削ぎ落としていこう!」と言ったわけです。フォルム(物質)をなくすことで、絵を描くときの内面が、ガッツリ現れるはず、と考えた。

ワシリー・カンディンスキー「騎士」1911年

ワシリー・カンディンスキー「Composition 6」1913年

騎士はこういう思考のもと、写実主義の反対である表現主義を極めていくわけだ。

ちなみに「物質主義反対!」という思想もあった。当時はブルジョワ階級が第一次世界大戦を起こすちょっと前で「経済命」の時代です。カンディンスキーは「金とか領土とかもうええやろ!大事なのはその向こうの内面だろうが」と言ったわけだ。

青騎士は1914年に、第一次世界大戦の煽りを受けて解散する。たった3年間のチームだった。しかし「アートとはなんぞや」を定義した意味で、功績を挙げたわけなんです。

カンディンスキーの生涯 〜評論家として大反響を呼び、時の人に〜

青騎士での活動で、雑誌を出したり展示会を開いたりしていたカンディンスキーは、1911年に論文『芸術におけるスピリチュアル』を発表する。青騎士の精神を書籍にしてヨーロッパ中に発刊したわけだ。

すると、これが大反響を呼んだ。カンディンスキーの思想は「純粋表現」といわれ、彼の作品はめちゃめちゃ売れる。抽象絵画がなかった時代に、彼の作品は「次世代のアート」みたいな呼ばれ方をした。

また評論が売れたことでカンディンスキーは、アーティストとともに美術教育だったり、批評家だったりと、アートを広める立場にもなる。

1918年からはモスクワに戻って、ソ連政府と美術館を作り始めた。評論が出てからたった7年で、政府がカンディンスキーに仕事を依頼するようになったのがすごい。このころはあまり創作をしておらず、むしろ現代アートの立役者としてのビジネスが多くなる。

しかし彼の価値観に周りのスタッフがついて来れなくなり、1921年にモスクワを去る。そして1922年、56歳にして、ドイツの美術学校「バウハウス」に教員として招待され、またも渡独した。

カンディンスキーの生涯〜コンポシジションと円の時代からパリでの晩年〜

カンディンスキーは、バウハウスでも、色彩と、人間の内面性に関する講義をする。「アートは内面から出るものだぞ」という思考はぶれなかった。

またこのころには、モスクワ時代とは違って、いくつも抽象絵画を創作している。なかでも「コンポシジション」と「円」を使った作品がこの時代の特徴だ。

ワシリー・カンディンスキー「composition 8」

ワシリー・カンディンスキー「さまざまな円」

この頃がアーティストとしても、理論家としても実質の最盛期だ。カンディンスキーは、もはやヨーロッパの芸術を背負うまでの立場になり、さまざまな講演をするようになる。

バウハウスはその後、右翼政党から攻撃されはじめだんだん衰退するが、カンディンスキーは1933年まで教鞭を取っていた。

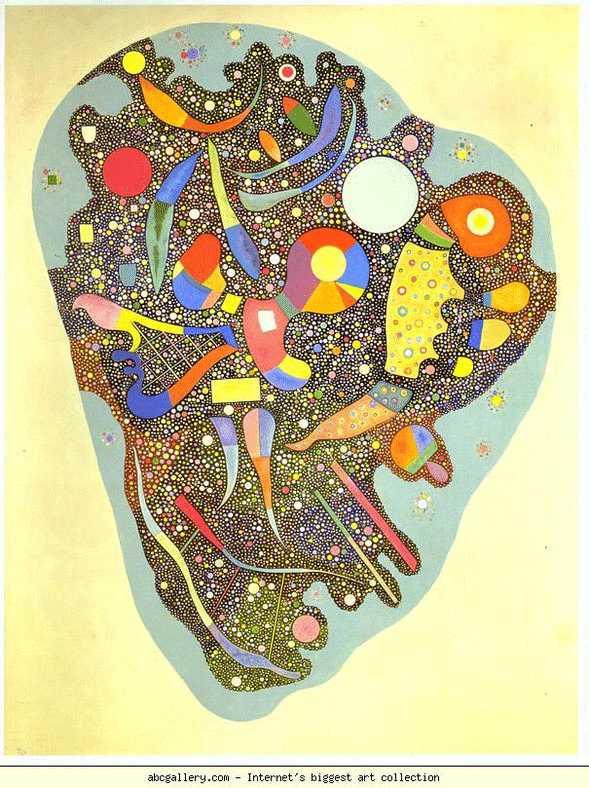

そして67歳、人生も最後に近づいてきたところでパリに移動する。しかしパリでは、カンディンスキーの抽象絵画はなかなか受け入れられず、彼は自宅アパートで、ほとんど隠遁生活のような、穏やかな日々を過ごす。すると絵にも変化が起きた。

ワシリー・カンディンスキー「多彩なアンサンブル」1938年

ワシリー・カンディンスキー「composition X」1939年

だんだんと色彩も落ち着き、バウハウス時代の数学的なパターンもなくなっているのが分かるだろう。まるで子どもに戻ったかのようだ。

その後、ナチスドイツではヒトラーが「退廃芸術」を取り締まっていく。カンディンスキーの抽象絵画も退廃の1つとみなされた。ナチスはパリにも侵攻してきたが、カンディンスキーは穏やかな心地のままパリを離れることはなかったという。

そして1944年にパリで逝去。78歳だった。

心境の変化とともに刻々と変わるカンディンスキーの抽象絵画

「アートと商品の境界はどこにあるか」は、画家だけでなく、すべてのアーティスト・クリエイターに共通する悩みでもある。

私個人的な意見としては「作品の対象が自分に向いているか、鑑賞者に向いているか」だと思っている。自分に向けて描いた作品はどれもアートだ。しかしひとたび「人の役に立ちたい」と考えた時点で、それは商品だと思っている。

カンディンスキーの絵画は、まさに世界で初めて「内面を完全にキャンバスに落とし込むこと」を成功させた作品なのではないだろうか。だからある意味で私のなかでは「アート史はカンディンスキー以降に生まれた」と思っている。

おもしろいのは、内面が如実に作品に出ていること。彼を取り巻く状況と、その時期の作品は常にリンクしている。

後期印象派の影響を受けていたころは、まだ風景画のモチーフが残っており、色彩も淡かった。そこから青騎士を始めると、強いコントラストと殴るようなパワーあふれる作品になる。

バウハウスで先生をしているころは、数学的で計算され尽くしたパターンになり、最期は色彩の薄い穏やかな抽象絵画に落ち着いた。

こう、カンディンスキー人生を振り返ってみると、抽象絵画の深さを感じる。具体的なモチーフの作品は、鑑賞者の思考も制御される。しかしカンディンスキーの抽象的な作品は、冒頭でも描いた通り、とにかく余白が多い。

きっと世界一回転率が悪い美術展は、カンディンスキー展だろう。この作品を描いたとき、どんな感情を持っていたのか……そんなことを絵の前でずーっと想像できる。

普段はイラストしか見ない方も、たまに抽象絵画と向き合ってみるのも、おもしろいだろう。じっと眺めながら「きっとこんなふうに考えたたんだろうな」と、答えを出してみてください。

仏教的にいうと、その答えこそが今のあなたの内面を表しているのかもしれません。つまり、カンディンスキーの絵は、ある意味で鏡でもあるんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?