エドワード・ゴーリーの絵本を紹介! 不幸な子供、うろんな客など

「絵本」にどんなイメージを持つだろう。かわいい、健全なもの、教育的……どれも正解でしょう。

レオ・レオニの「スイミー」やエリック・カールの「はらぺこあおむし」など、絵本といえば「子どもに向けた安心して読めるもの」という言葉が当てはまる。

これらがメインカルチャーだとしたら、エドワード・ゴーリーは完全にサブカルチャーだ。完全に次のステージに行ってしまった絵本作家である。その作品はそれまでの「絵本」のテーマとはまったく違うものであり、世間的には「大人が読む絵本」と書かれることが多い。

私は10代後半のころにエドワード・ゴーリーの「ギャシュリークラムのちびっ子たち」をビレバンで買って読んで、むちゃくちゃハマった。「なんでこれ描いたん?」と想像すると、完全にツボに入ったのである。教育にしてはスパルタ過ぎるのだ。

それで「うろんな客」「題のない絵本」「不幸な子ども」などの作品を買い漁って、そのダークでシュルレアリスム的な世界観にハマってしまった。まさに唯一無二であり、エドワード・ゴーリーにしか描けない世界がそこにあった。

今回は「絵本=子ども向け」という概念を取っ払った立役者・エドワード・ゴーリーについてその生涯や代表作を見つつ「なんでこんなん描いたん?」を解き明かしていこう。

エドワード・ゴーリーの絵本5選

とはいえ、知らない人に向けて、いきなり経歴を紹介するのも謎なので、まずはエドワード・ゴーリーの作品について紹介しよう。

彼の絵本を紐解くカギである「ナンセンス」と「かわいそうな子どもたち」に注目しつつ解説する。

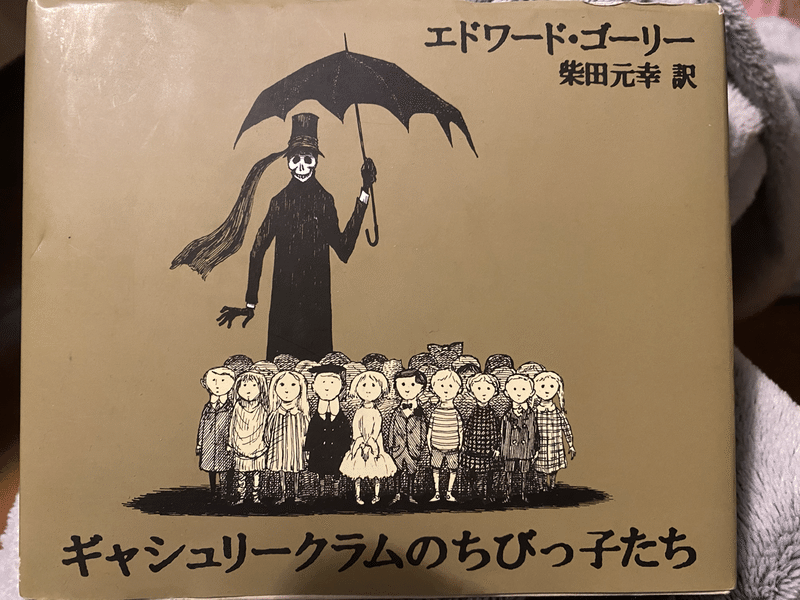

ギャシュリークラムのちびっ子たち

いきなり晩年の作品を描くのも恐縮の極みだが、やはりこの作品は外せない。「ギャシュリークラムのちびっ子たち」はいわゆる「アルファベットの数え歌」だ。しかし歌詞はまさに絶望である。

Aはエイミー かいだんおちた

Bはベイジル くまにやられた

Cはクララ やつれおとろえ……

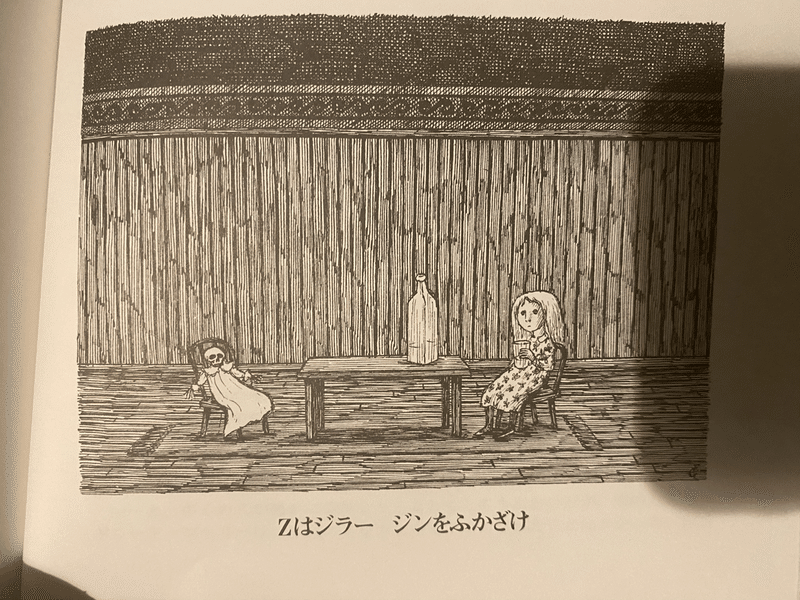

こんな感じで子どもたちが亡くなる瞬間を淡々と書いている。それぞれが違った死因であり「最後に何か救いがあるのか? 夢オチなのか?」と思ったが普通に「Zはジラー ジンをふかざけ」で終わり、もう無言でそっと本を閉じざるを得ない。

このエドワード・ゴーリーならではの「救われない子供たち」の背景にあるとされるのが、1700年代後半に発刊されたイギリスの「マザー・グース」だ。「ハンプティダンプティ、塀から落ちて死んじゃった!」のアレである。

マザーグースしかり、イギリス文学にはいわゆる「教訓譚」が多い。「危ないから川の近くで遊ばないでね!」とかっぱの絵と共に書いてある看板みたいなもんだ。エドワードゴーリーも、子どもの教訓譚として、これらの話を描いたのかもしれない。事実、彼はイギリス人と間違われることも多々あったそうだ。

うろんな客

「ギャシュリークラムのちびっ子たち」でハマるきっかけになったが、最終的にいちばん好きになったのは「うろんな客」だった。ナンセンスすぎてたまらん。シュルレアリスムを初めて絵本で感じた作品だった。

ある家族のもとに、見たことありそうでない生物がやってくる。で、怖くはないけど「バスタオル全部隠す」とか「靴底を剥がす」とか……なんかちょ〜っと嫌なことを毎日のようにしてくる。家族は悪戯されるたびにめっちゃ困った顔をするけど、追い出すこともない。ここがすんごいシュール。で、末文がこちらだ。

──というような奴がやって来たのが十七年前のことで、今日に至ってもいっこうにいなくなる気配はないのです。

こっわいオチ! 17年間も追い出すことなく、このわけわからん生物と住んでいるのだ。この作品はあまりにわけわからなすぎて、今でも「あいつは誰なんだ」と議論になる。

ちなみに「子ども説」が濃厚だ。というのも今作は子どもをもうけた友人に宛てた作品だったのである。やな奴すぎるだろゴーリー。またエドワード・ゴーリー自身が絵本作家でありながら、子ども嫌いで有名だった。

不幸な子供

「不幸な子供」は胸が苦しくなるので、おすすめしにくいが、個人的には好きな作品だ。ちなみに「おや?こいつ人でなしか?」みたいな目で見られるので面と向かって「この作品が好き」とも言いづらい。

ある少女は「父、海外にて死す」との知らせを受けた、続いて心労で母が死に、唯一の身寄りである叔父も死ぬ。天涯孤独となった少女は寄宿学校に通うもののいじめに遭い、脱走。すると男に誘拐され暗い部屋で内職をさせられ視力を著しく落とす。一方で少女の父は実は生きており、娘を探していた。少女が男の隙を突いて逃げ出すと、目が見えずに車に気づかず轢かれてしまう。その運転手は娘を探していた父だった。

この見事なほどの救いようのなさは、たびたび小公女と比較される。小公女は同じモチーフだが、ハッピーエンドの話だ。ヴィクトリア朝の時代から世界的に「みじめな人の大逆転ストーリー」は流行りだったが、エドワード・ゴーリーはこの作品で飄々と読者を裏切ってみせた。

実際に読むと、途中で「結局、ハッピーエンドなんだろうな」と思う。それほどまでに悲惨な展開が続くのだ。当時は全ての読者が裏切られただろう。その結果、この作品は無名時代のゴーリーの作品としては異例のヒットになった。

おぞましい二人

「おぞましい二人」は、エドワード・ゴーリーの新たな一面が見える作品だ。1960年代のイギリスで起きた「ムーアズ殺人事件」。男女のカップルが5人の子どもを手にかけた事件がモデルになっており、ゴーリー作品としては珍しく社会性の強い絵本だ。

「私は本の中で何人も子どもを殺してきた」と自称するゴーリーがその事件の悲しさに衝撃を受け、描かざるを得なかったという。内容はカップル側が主人公となっている。こちらもまた、救いようのない話である。

題のない本

「うろんな客」で感じたナンセンスはついにここまで来たか、と思った。最初は青色の装丁が綺麗だなぁ、くらいで買ったが、読んでみるとそのあまりのシュルレアリスムさに完全に顎が外れた。あんぐりあんぐりしてしまったのである。

描いてある詩は完全に造語で発音の仕方もわからんほどの意味不明な言語だ。その上に書いてある絵もまた衝撃的。少年が窓の外を見ていると化け物が次々に集合し、増えていき、最終的に消える、という展開だ。少年が終始真顔なのがジワる。

エドワード・ゴーリーの経歴! なぜ怖い絵本を描いたのか

さてエドワード・ゴーリーならではの「ナンセンス」と「かわいそうな子供たちの話」を紹介したところで、彼の生涯を見ていこう。「なぜこんな作品を描いたのか」がなんとなく分かってくる。また、リリー・フランキーも真っ青なほど多彩さにちょっとヒく。

ゴーリーは1925年に新聞記者の息子として生まれる。祖母がグリーティングカード作家であり、幼いころから美術に近い環境にいた。

その後、中学生のころから創作を開始。卒業後は17歳にしてシカゴ美術館附属美術大学に入学して6ヶ月だけ美術を学ぶものの、すぐに軍隊に入る。毒ガス試験などの仕事をした後に21歳でハーバード大学に入学、フランス文学を専攻し、クラスメイトには詩人のフランク・オハラなどがいた。

ここまでの経歴がまずちょっと非凡すぎる。美大から軍隊に入ってハーバード。なんじゃそりゃ。コネクションの鬼なのか?

その後は25歳ではじめてイラストの仕事をし、28歳で出版社に勤める。普通にサラリーマンをしながら絵本を書き、32歳で出したナンセンス絵本「うろんな客」がヒット。ニューヨークタイムズで紹介された。

その後は転職しつつ絵本やデザインの仕事をして、サラリーマンしながら自身の出版社を立ち上げるという、確定申告激バリ大変ルートを進み出した。その間にも現在まで(主にビレバンで)語り継がれる「残忍な赤ちゃん」や「おぞましい二人」などの名作を刊行。

結局、完全にフリーランスになったのは38歳だった。これ結構、意外ではないか。通勤してる姿がまったく想像つかないんだけれど。

その後は絵本を書きながら、衣装デザインや舞台芸術、アニメーション制作などを進め、53歳でアカデミー賞の舞台版・トニー賞を獲るなど、出版以外でも活躍した。

しかしこうして経歴を振り返ってみると、特に絵本に関しては若いころの影響が見えてくる。

美大で「絵」を学び、軍で「死」に触れて、ハーバードで「詩」を知った。怖い絵本を描いた根底には、20代前半までの経験があるに違いない。

好奇心と純粋さが生んだ「エドワード・ゴーリーのマルチな才能」

いや、ホントに「何人分の才能?」と思わず唸っちゃうほどの経歴だ。美術家、軍人、文学者、絵本作家、ブックデザイナー、衣装作家、舞台美術作家……まるでマンガから出てきたみたいな天才である。

エドワード・ゴーリーの翻訳者である柴田元幸先生は「ゴーリーは好奇心の塊で、ピュアな人だ」と言っている。

絵本にとどまらず、ブックデザイン、舞台美術、衣装、詩などの活動もしていたのは、まさに好奇心のなせる技だし、ピュアだから物怖じせずにやりたいことができるに違いない。

これが中間管理職だったらできやしない。ずーっとExcel見てる。Excel以外やらないだろう。エドワード・ゴーリーは非常に聡明な人だったが、いい意味で子どもを失っていなかったからさまざまな分野に臆せず踏み込めたに違いない。

子どもに自由をもたらした「正直な絵本」

「絵本はまだ無垢な子どもが読むものであり、正しくないといけない」。エドワード・ゴーリーはそんな絵本の常識を軽々と超えた稀有な絵本作家だ。

今も昔も「絵本は子どもを正しく導くもの」であるが、それによって、子どもが教育の縄に縛られているのも確かだろう。

子どもは大人が思うより頭が良いし、視野も広い。童話がほとんどハッピーエンドであることも、悪いやつが痛い目を見ることも、子どもは知っている。

「お母さんは、ぼくが将来、悪い人にならないために言ってるんだね」と分かるのだ。でも本当はもっと広い世界を見たいはずなのである。

エドワード・ゴーリーの絵本はそういった意味で「自由」を感じさせる。脳に染みついた「ハッピーエンドでなければならない」「物語には意味がないといけない」をひっくり返してくれる。

「ナンセンス」と「かわいそうな子どもの話」は、あえて勇気を持って書くと「大人よりも子どもに読んでほしい絵本」なんだろう。しかし親としてはやっぱりできるだけ読ませたくない。だからゴーリーは「大人向けの絵本」と語られてしまう。

でもその定義をしているのも「大人」なんです。子どもだって、教科書に載ってない、ちょっとキケンでダークな話を読みたいに決まってるはずなのにね。

柴田元幸先生はエドワード・ゴーリーについてこう語る。

たとえば『ギャシュリークラムのちびっ子たち』が好きな人で、「子どもが死ぬから好きなんです」と言う人はあまりいないと思うんですよね。子どもが階段から落ちたことが書かれていたとしても、それだけではない、何か別のことが表現されている。

その通りだ。エドワード・ゴーリーの死の世界を読むと、生の世界がよりくっきり見える。ナンセンスを読むと、物語の意味がくっきり見える。

何より「こんな絵本読んだことない!」という感動があるので、絵本のサブカルに触れてみたい方は、ぜひ読んでみてください。そしてお子さんがいらっしゃる方は、ぜひ読み聞かせてみてはいかがだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?