西洋美術史を年表でまとめ!画家と作品で紀元前3000年から1990年代まで紹介

さて美術館で絵を観るとき、あなたは何を思うだろうか。「キレイだな~」と思う方もいるだろうし「え?なんでこれ描いたんだろ」と思うこともあるだろう。美術の楽しみ方は人それぞれだ。正解なんてない。

ただ後者の場合、その作品を作った背景が分かると、いつもの美術体験がより分かりやすくなる。そこで「西洋美術史」が大事になるわけだ。今回は以前、紹介した文学史やマンガ史と同じような形式で代表的な美術家や作品とともに西洋美術史をまとめてみたいと思う。

なお、この記事は私が今後長年にわたって毎日更新をするにあたって、中軸となる記事です。日々、記事が更新されるにあたってリンクをつけたり、内容を風やしたりと進化していく記事ですので、ぜひともブックマークをお願いしたい。よっしゃ!では、早速振り返っていこうではないか!

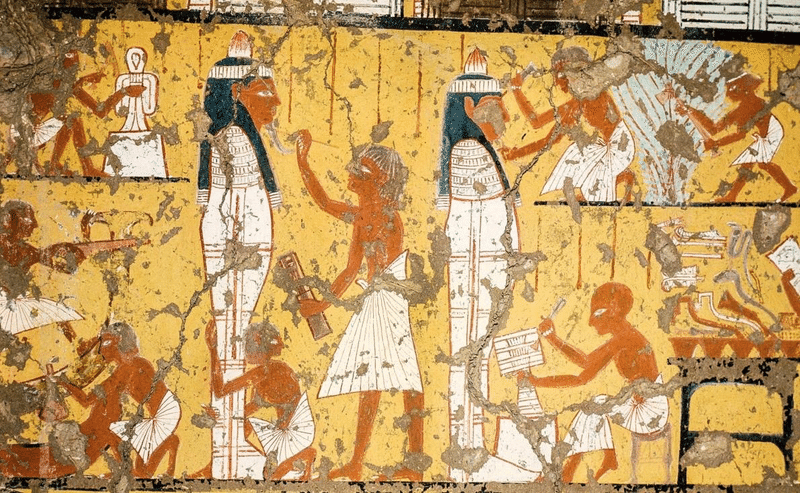

エジプト・メソポタミア文明(紀元前3000~紀元前1000年)

人が絵を描き始めた時期です。人類最初の絵はもうね、全然アート的ではなくて「来世思想」の際に使われるガイドブック的な感じだった。あの全員が横を向いているいわゆる「エジプトの壁画」だ。当時の平均寿命は20歳くらいあまりに早い。その結果、当時の人々が何を思ったかというと「絶対、来世あるわ」と思ったのである。

来世思想の始まりに合わせて生まれたのが「死者の書」だ。「来世はたぶんけっこうたいへんな試練があるだろうから持ってけ」という、簡単にいうとゲームの攻略書である。だからぱっと見で分かるように横向きに描かれている。

また「来世はあるから遺体はそのまま保存しとくよ!」ということで当時の遺体はミイラにした。それと「たぶん途中で腹減るから!」と棺には食事とかお金が入れられた。

この来世思想がキリスト教につながり、西洋美術史は基本的にキリスト教とともに進んでいく。

代表的な作品

死者の書

「来世思想を表す作品として重要。今後の西洋美術史での大切なファクターである「宗教画」を語るうえで必要不可欠」

ツタンカーメン

来世思想を示すものであると同時に「権力に対して備える神像」を象徴する作品。今後、西洋美術では「キリスト」や「王」を称える文化ができるが、ツタンカーメンはまさにそのはしりである。

エーゲ文明・ギリシャ(紀元前3000~紀元前100年)

この時期にはエジプトと貿易をしていたギリシャに「来世思想」が持ち込まれる。また王制によって中央集権化が促進。アレクサンドロス大王の像がつくられるなど、来世思想のほか、王様の絵も描かれるようになる。

代表的な美術家

リュシッポス

アレクサンドロス大王の肖像彫刻を作り続けた人。最初にちゃんと人をモチーフにした作品を作った。

代表的な作品

アルカイック期(アナヴュソスのクーロス)

直立不動と微笑み

コントラポスト期(ベルヴェデーレのアポロン)

より人に近く片方に重心を載せた立ち姿。筋肉の負荷が加わり、アルカイックスマイルが崩れる。

ヘレニズム美術(ミロのヴィーナス)

さらに身体がねじれ、ダイナミックな表現に。アレクサンドロス大王の像がつくられることで神から人を作る文化が始まり。

ローマ文明(紀元前1000~400年)

ギリシャを征服し、文明を吸収。ローマには強い軍隊があり、騎馬像や皇帝像が流行した。宗教画や王家の肖像だけでなく、軍の像が作られるように。

代表的な作品

マルクス・アウレリウスの騎馬像

肖像彫刻が増えていき、必然的に写実的になる。先進的な文化だったギリシャのカルチャーを必死に吸収するローマ人。ギリシャ彫刻のコピー品が大量に作られるようになった。実は現在見ているギリシャ彫刻のほとんどがこのコピー品。

キリスト教がスタート、ローマが西と東に分裂(200~1400年まで)

ユダヤ教から派生したキリスト教がローマにまで到達。偶像崇拝禁止によって象徴的(シンボル)な宗教画が始まる。

代表的な作品

善き羊飼い

偶像崇拝禁止なのでキリストそのものを描くと怒られた。だからシンボルを描くことに。同作はただの羊飼いの構図だが、キリストはヨハネの福音書のなかで羊飼いと自称していた。当時、キリスト教を布教するためのメディアとして絵は活躍したので、偶像崇拝禁止との板挟みのなか「聖書のワンシーン」を描く美術が流行していく。

ロマネスク・ゴシック(900~1300年)

ヨーロッパがローマ皇帝とローマ教皇によっておさめられ、全土に一般的な美術様式である「ロマネスク」「ゴシック」が確立。「キリスト教こそ命!」なので教会の美術が隆盛。画家のパトロンは基本的に教会。

代表的な作品

サント・マドレーヌ大聖堂

2辺で底を支える半円筒ヴォールトという形が特徴。またタンパンという半円形の壁面に彫刻アーティストの個性が出ている。

ミラノ大聖堂

高層化。4点で底を支える交差ヴォールトという形が特徴。側壁に負荷がないので、ステンドガラスを埋め込むように。

美しき絵ガラスの聖母

ステンドガラスの大傑作。聖母マリアに捧げられた。

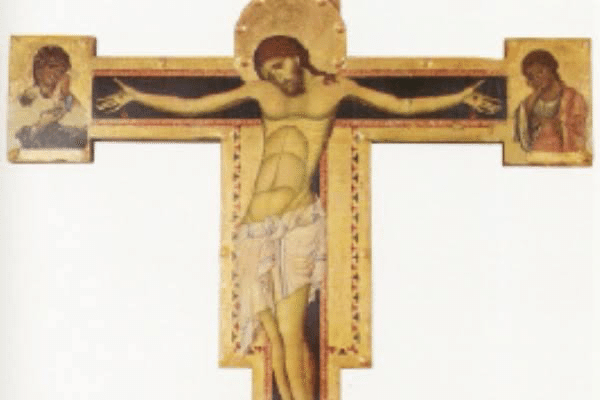

プロト・ルネサンス(1200~1300年)

↓

それまでキリストといえば崇高であり、人間離れした格好で描かれていた。磔刑の姿も平面で描かれていたが、フランチェスコ牧師によって「キリストだって人間!」という考えが浸透。宗教画も人間らしく立体的に。

代表的な美術家

ジュンタ・ピサーノ

最初の国民画家と言われる。苦悶の表情を浮かべるキリストを最初に写実的に描き人気に。

ジョット・ディ・ボンドーネ

人間らしい表現を最初に表現した画家。人体把握・空間性・感情表現を確立させ、絵が立体的になった。遠近法の起源。

代表的な作品

・「磔刑像」

・「聖フランチェスコの死」

ルネサンス(1300~1500年)

イタリアが貿易で栄えて、とても裕福に。共和政ローマの再生・復興。遠近法の発明。人間の体の仕組みやサイズをそのまま描くという合理性のもと、宗教画では神が小さく書かれる。これは後述する「アカデミズム」でも教科書に。

代表的な美術家

ブルネッレスキ

造形作家、建築家。

ジョットの空間的な表現をさらに深めた「線遠近法」を発明。

マザッチョ

ブルネッレスキの手法を絵画に生かす。「一転消失遠近法」の確立。ジョットの人体把握・空間性・感情表現を完成させ、ルネサンス絵画のテーマとなる。

レオナルド・ダ・ヴィンチ

究極の合理主義。目に見えたものが正確であるという考えのもと、空気遠近法や「スフマート」というぼかしの技術を確立。

ミケランジェロ

合理主義ならではの人体表現で絵画や彫刻などを作る。彼の作風は後年「マニエリスム」として多くの画家に好かれる。

ラファエロ

マザッチョやダヴィンチの技術を究極まで高め。ルネサンス芸術の最高峰と言われる作品をつくる。

代表的な作品

・「イサクの犠牲」

・「聖三位一体」

・「ヴィーナスの誕生」

・「最後の晩餐」

・「ダヴィデ像」

・「最後の審判」

・「アテネの学堂」

北方ルネサンス(1400年代)

イタリアのルネサンスと同時期にヨーロッパの北部(主にネーデルラント)でも、画家の活動が活発化した。

宗教画のリアリズム化が促進されたことから、写実レベルが高まる。同時にリアリズムが勃興、日常の風景をリアルに描くような表現技法がはじまった。風俗画、静物画、風景画がだんだんと描き始められるが、まだまだメインでなくサブカル。

一方でボスの幻想絵画のスタート。謎が深すぎて西洋美術史的に説明できない突然変異の画家。のちのシュルレアリスムの先駆けに。

代表的な美術家

ヤンファンエイク

油彩を最初にはじめた画家。またこのころの宗教画はリアリティを求めるようになっており、聖書の一部を描いた宗教画にも日常の風景が描かれていた。ロベルト・カンピンがはじめたこのモチーフを引き継ぐ。

ボス

幻想絵画をはじめた。当時は宗教戦争が本格化し始めた時期で、それまでの権力が一変した時期。その風潮を皮肉って幻想絵画に起こす。

ホルバイン

イエス・キリストがだんだんと人間と同じ存在とみなされ始めた時期。そこで流行ったテ

ーマが「死(ヴァニタス)」。ホルバインは宮廷画家だったが、死のモチーフをよく描いた。

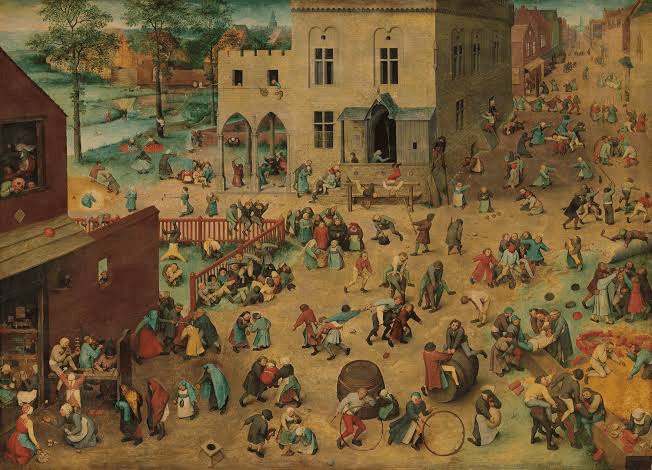

ブリューゲル一家

父・ピーテルと長男・ピーテル(同姓同名ややこしいぜ)が風俗画を、次男のヤンが静物画をはじめた。西洋美術史で流行する今後のモチーフとなっていく。

代表的な作品

・「アルノルフィーニ夫妻の肖像」

・「快楽の園」

・「子どもの遊戯」

マニエリスム(1500~1600年)

ミケランジェロの再興。ルネサンスのカウンターカルチャーとして流行した。ルネサンスが人間の体をいかにリアリティをもって精巧に描くかを追求した運動だったが、マニエリスムはミケランジェロの彫像こそが至高と考えて、人工的な視点で人間の体をいかに美しく描くかを追求した。

そのため不自然に胴が長かったりひねりが大きかったりする。また寓意(アレゴリー)の細かさが特徴。

代表的な美術家

ブロンツィーノ

アレゴリーで有名な画家。代表作の愛の寓意ではいたるところに寓意が込められている。読ませる絵画のはしりのような存在。もちろんマニエリスムの不自然なまでに美しい身体の描き方も健在。

フォンテーヌブロー派

フランスが軍事力をもとに力を持っていき、芸術面でもイタリアが弱くなりフランスが強くなっていく。そこでフォンテーヌブロー宮殿にイタリアの芸術が大量に招へいされ、フランスならではの繊細な表現があらわれはじめた。

代表的な作品

・「愛の寓意」

・「ガブリエルデストレとその姉妹」

バロック(1600年)

依然、教会が画家のパトロンの代表格なので、宗教画が多い。カトリック(偶像崇拝禁止)vsプロテスタント(宗教画のメディア利用)の宗教戦争が勃発した。

宗教としてカッコよく見せて信者を増やしたいから、人間らしすぎるキリスト絵画はアウト。オーバーに描くようになり、よりルネサンス期から離れていくことになった。さらに感情移入を促進するためによりドラマティックに。

一方でサブカルチャー的にカラヴァッジョなどが静物画を書き出す。

代表的な美術家

カラヴァッジョ

カトリックは宗教画をメディアにして信者をふやすことを考えており、そのために絵画作品は劇的に描かれるようになっていった。極端に明暗を付けるとともにまるで鑑賞者がその場にいるような宗教画を描いた。また多方面ではブリューゲル一家の静物画を再興した存在としても有名。

ベルニーニ

絵画ではカラヴァッジョがドラマティックな作品を出したが、建築や彫像ではベルニーニがカトリックにとって格好のインフルエンサーだった。

カラッチ

これもブリューゲル一家の風俗画や風景画を再興したのはカラッチ。宗教画を描いたが、風景のほうが大きく、人物はかなり小さく描かれていた。当時は教会がいまだ最大のパトロンだったが、注文のない風景画や風俗画を描き、絵画のジャンルとして確立した。

ルーベンス

当時は教会はもちろん、王政のなか王家の絵画の注文もまた多かった。ルーベンスは演出力を生かした描き方で、各国の宮廷とのかかわりが深く。美術史上、最も成功した画家といってもいい。

ベラスケス

ベラスケスも宮廷画家だったが、ルーベンスとは違い、あくまでその場の臨場感を極端なまでに演出したリアリズムの画家。

代表的な作品

・「聖マタイの召命」

・「聖テレサの訪悦」

・「エジプトへの逃避」

・「キリスト降架」

オランダでのバロック(1600年)

大航海時代のなかオランダは貿易で成功を収めたことから、王家だけではなく一般市民が力を持っていた。そのため風車や船など富豪の象徴を描く。

また市民がお金持ってから、絵を買うようになったので風景画や風俗画、静物画などの家に飾りやすいモチーフが流行る。オランダならではの風景画が確立。またヴァニタス(虚しさ)を描いた静物画が流行。

代表的な美術家

フェルメール

フェルメールの絵を見れば、当時のオランダでなぜ風俗画が流行したのかが分かる。彼は寡作ながらも当時の地理・天文学の状況や商業の状況を色濃く描いた。特に商業が流行った際に手紙の文化が広がり識字率が高まり郵便制度ができた。その状況が手紙を読む青衣の女には描かれている。

レンブラント

レンブラントはカラヴァッジョの明暗技法をよく使った。また市民をパトロンに肖像画などもたくさん描いている。売れなかったものの、大量な自画像を描いている非常に珍しい画家でもある。

代表的な作品

・「手紙を読む青衣の女」

・「夜警」

ロココ(1700年)

フランスでルイ14世がはじめて王立美術アカデミーという教育機関をつくって芸術家を支援。いまでいう展示会が政府主導で開かれ、芸術家が貴族からの注文を受けて作品を描くようになる。

いわゆるアカデミズムだ。アカデミズムでは絵で食える画家を育てるために「宗教画」や「肖像画」などの描き方をメインで教える。一方、雅宴画という名前で風俗画がだんだん流行り始める。

代表的な美術家

ヴァトー

情緒あふれる風景のなかで貴族を描くことで、ロココを作った画家。しかし当時はいまだ古典主義が主流であり、文学や宗教以外の絵画は批判の声もあった。そこで政府は「雅宴画」というジャンルを創出し、貴族が発注しやすい状況を作った。

シャルダン

ロココのきらびやかで派手な作品とは真逆で素朴な市民の生活を描いた画家。当時は貴族が力をもつとともに格差社会が如実になっていた(のちにフランス革命に発展)。貴族が地方に移住して市民の生活が豊かになる、といった状況もあり、地方の素朴な静物画や風俗画が人気を得た。

代表的な作品

・「シテール島の巡礼」

・「ぶらんこ」

・「食前の祈り」

新古典主義・ロマン主義(1780~1800年前半)

フランス革命。貴族によるロココの終わり。古代遺跡が発掘されトレンドになり、古代ギリシャや古代ギリシャの真似をしたルネサンスが見直される。一方で教会や王家のプロパガンダによる道徳性の高い写実的絵画・新古典主義の隆盛。表現的というか「優等生の絵」が重要に。

またその後、産業革命による近代化のカウンターカルチャーとして騎士道精神を追い求めたロマン主義が発達。これは新古典主義の「線」を重視した絵ではなく「色彩」を重視した。最後は「線形の新古典主義」と「色彩のロマン主義」がバチバチになった。

代表的な美術家

ダヴィッド&アングル

ダヴィッドとその弟子・アングルは新古典主義を構築した画家。古典主義に代表される道徳的な文学や哲学、宗教などのテーマで描いた。徹底した写実主義で人の感性というよりはその場の光景を均整の取れた構図で分かりやすく描くというモノだった。その背景には政治の宣伝(プロパガンダ)として用いるという狙いも。

ジェリコー&ドラクロワ

ナポレオンの失脚とともに王のプロパガンダとして隆盛した新古典主義も衰退。その後に現れたのがロマン主義でジェリコーとドラクロワが確立した。ロマン主義はそれまでの写実主義とは違い、明暗や色彩をたくさん使って人間の感性を表に出した作品である。

ブグロー

このころにはラファエロ的表現を主にするアカデミスムの絵画が力を持つようになる。メディチ家の後ろ盾を得て「もはやアカデミスムの絵が正解」くらいの影響力を持っていた。特に解剖学や人体デッサンをもとにした歴史画を重視しており、勝手に「1位歴史画」「2位神話画」「3位肖像画」「4位風景画」みたいな序列を作った。この序列は長いこと画壇を支配していく。ブグローはその代表的な画家。

代表的な作品

・「ナポレオンとジョゼフィーヌの戴冠」

・「ホメロス礼讃」

・「メテューズ号の筏」

・「民衆を導く自由の女神」

・「ヴィーナスの誕生」

印象派(1800年代後半)

王立美術アカデミーが偉くなりすぎて、同じ柄ばっかりが評価されるように。それは面白くないと、独自の展覧会を主催し始めたのが印象派。まさにパンク。カウンターカルチャーができ、ようやくアカデミズムの支配が見直されるようになる。

日本が鎖国から開国するにつれて、モネがジャポニスムを取り入れる動きも。

代表的な美術家

マネ

アカデミスムに対抗するために「草上の昼食」という風俗画を描く。当時は「裸体は宗教画と神話画」というタブーがあったが、軽々と破り、さらに表現はラファエロのようだったため、大スキャンダルになった。その後も都市生活の光景ばかりを描いたり、ジャポニズムにいち早く取り組んだりと自由な作品を書いた。

モネ

印象派の名前の由来となった作品を描いた画家であり、代表格。光に敏感な画家で明度を下げることを避けていた。そこで「筆触分割」という手法を確立。色を重ねるのではなく、2つの色をこまやかに配置することで、遠くで見ると中間色に見えるという手法。緑を表現したいときは黄色と青を細かく配置する。またジャポニズムも取り入れた作品を発表。

ルノアール

「絵画は愛らしく喜ばしく可愛らしいものでなければ」という言葉の通り、当時の神話画や宗教画などとは一線を画した印象派の画家。モネの手法を積極的に取り入れつつ、印象派において禁止されていた黒も取り入れるなど、さらに独自性を加えた。

代表的な作品

・「草上の昼食」

・「印象 日の出」

・「ラ・ジャポネーズ」

・「陽光を浴びる裸婦」

後期印象派・新印象派(1800年代後半~1900年代)

多用な表現法が生まれる。印象派は同じ理想をもっていた。対して新印象派・後期印象派は、芸術をそれぞれのレンズから追究した。

表現技法の多様化、また内省的な絵画がブームに。さらにジャポニスムもこのころ、ブームになった。多様化した表現が評価されるようになり、有名画家が一気に増える。

代表的な美術家

セザンヌ

セザンヌはそれまで複雑だった西洋絵画を究極的に簡略化した。三角や丸など、モチーフを簡単な形で描き、リンゴは赤など一色のみでモチーフを描き、三次元は二次元に置き換えた。これはのちのゴーギャン、ゴッホ、ピカソなどに影響を及ぼした。

ゴーギャン

セザンヌのように単色を使った表現、また暗い色の輪郭線、二次元的な表現、風景と想像の混ざった総合主義などが特徴で、のちのナビ派やフォービズムに影響を与えた。

ゴッホ

ゴーギャンの影響を受けているものの、新しい表現にもチャレンジした画家。内省的な表現にも通ずる感情を色彩で表現するのが特徴。しかしそれだけではなく、色の配置のみで遠近法を確立したのも偉大な功績である。

スーラ

「筆触分割」を究極的に細かく描いた点描派を確立。1枚すべて点描で描くという、緻密かつ科学的なタッチで描いた。

ムンク

「ロマン主義の人間性を強く打ち出した技法」「産業革命による機械化・近代化への反発」に代表されるように画家は内省的で死をイメージさせる絵画を描き始めた。ムンクはその1人で人間の精神性、死を連想させるイメージを強く意識した作品を世に出した。

ロダン

彫刻の世界には印象派のような動きはなく、アカデミスムの神話的・宗教的表現がいまだに支配していた。ロダンはそんな状況に1人で立ち向かい、不細工な人物像やただの鳥などを作った。この後、彫刻界はロダンの影響力を打破するために動くようになる。

代表的な作品

・「耳を切った自画像」

・「我々はどこからきたのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」

・「大水浴」

・「サーカス」

・「叫び」

・「死の島」

・「地獄の門」

ポスター芸術(1800年代後半)

産業革命によりヨーロッパの景気が良くなる。また石版画の技術が発達し、作品の大量生産も可能に。商業芸術の需要が高まり、ポスターがショービジネスの中心になる。

非常に明確な構図と筆致によって、一目で何の宣伝課が分かるような表現が特徴。

代表的な美術家

ロートレック

ロートレックはポスター画家として非常に高い人気を得た商業画家だった。大胆な構図と華やかな色彩が特徴。

ミュシャ

ミュシャはロートレックとはすこし違い、植物の文様と人物とを合わせた表現が特徴でこれを「アール・ヌーヴォー」という。有機物を多く使うのは産業革命の近代化への反発。非常に当時のヨーロッパではトレンドになった表現だった。

代表的な作品

・「ディヴァン・ジャポネ」

・「ジャンヌ・ダルク」

世紀末芸術(1800年代後半~1900年代初頭)

世紀末芸術の時代は表現が多様化した時代だった。産業革命以降は大量生産ができるようになり、その反動として人間の内省的な感覚(象徴主義)が高まった時代だった。

また女性の社会進出も顕著に。多様化の時代らしく、アカデミーによる画一化された体制も批判の的になって衰退。一方で西洋の各地で同じ流派が集まるように。

代表的な美術家

ルドン

象徴主義の代表的な画家。産業革命=効率化、近代化、具体化、機械化などがキーワードで、反発する表現として感覚的で抽象的な表現が高まった。これを象徴主義という。

クリムト

フランスでマネが印象派を確立したが、そのほかの国ではいまだアカデミスムが強かった。19世紀後半になり、ウィーンでアカデミスムに反発したのがクリムト。当時のウィーンでは都市計画の真っ最中でクリムトも建築をやっていた。絵画と工芸の技法を織り交ぜたのがクリムトの目指すところで、金箔や抽象的な文様があしらわれているのはそのせい。

シーレ

クリムトの弟子。死やエロティシズムなどテーマはクリムトと似通っているものの、地味な色彩やいびつな線などでは異にしている。

ガレ

産業革命の機械化に反発するアール・ヌーヴォーの代表的なガラスや鉄製品の作家。葛飾北斎のファンとしても知られる。

ガウディ

アール・ヌーヴォーの建築家といえばガウディ。曲線の多様や、豊かな色彩など、有機的なデザインで建築を進めていた。

ミレイ

当時、女性の社会的評価に伴って人気が出てきたのが「ファムファタル」というモチーフ。美しく、男を悪い運命に惑わす女を指したもので、ミレイのオフィーリアはその代表的な作品。

代表的な作品

・「キュクロプス」

・「接吻」

・「死と乙女」

・「フランスの薔薇」

・「サグラダファミリア」

・「オフィーリア」

フォービズム・キュビスム・未来派(1900年代~)

アカデミスムが完全に終了し、規律がなくなったことから、さらに表現技法やモチーフが多様化した。いろんな画家がいろんな表現を試す。

また現代美術において、ものや空間の観方が一変。これまでのモチーフや技法だけではなく、表現する意識自体が大きく変わった時代。上手い下手とかどうでもええから、おのれを表現しようぜ!

代表的な美術家

マティス

フォービズムの代表的な画家。セザンヌやゴーギャンの表現をヒントに激しくデフォルメされたモチーフと単色の色使いなどが特徴。これまでの美術史に大きな変化をもたらしたエネルギッシュな表現は最初こそ非難されたが、最終的には非常に大きなムーヴメントになった。

ピカソ

セザンヌが簡略的にものを描いたことを源流として、モチーフの形状を一度よく観察して、形態を見直すという手法を用いた。対象を切断して見直す手法がキュビスムだ。ただしピカソはキュビスムに固執せず、その後もさまざまな作品を描いた。

ブラック

ピカソのキュビスムを受け継いだ画家。ピカソの手法をより追求してあらゆる立方体の断面から描く手法まで昇華した。

代表的な作品

・「ゲルニカ」

・「ハープとヴァイオリンのある静物」

エコール・ド・パリ(1900年代~)

18世紀以降、芸術の中心として栄えたのはパリ。芸術家の卵が次々にパリにやってくる。

特にピカソのアトリエ「洗濯船」にはマティス、ブラックなどが住む。そのほかモディリアーニ、シャガール、ルソー、藤田嗣治などの才能が集まった。トキワ荘的な動き。

代表的な美術家

モディリアーニ

エコール・ド・パリのなかでも代表的な画家。ギリシャ・アフリカの彫刻をヒントにして人物を描いたことで有名。

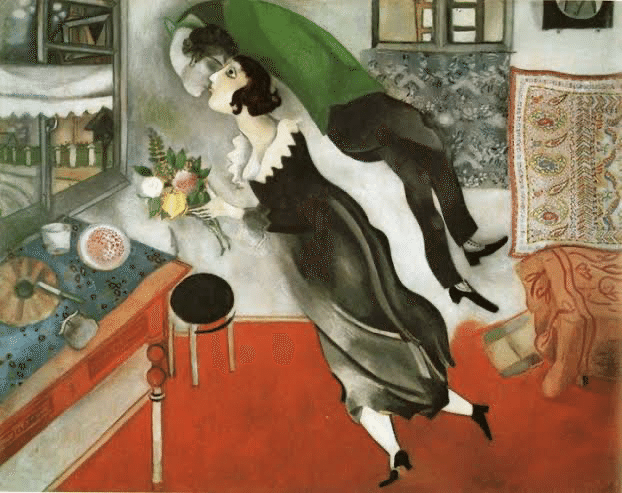

シャガール

幻想的な作品で今でも人気が高い画家。さまざまなバックグラウンドを感じさせる作風で今でも高い人気を誇る。

代表的な作品

・「黄色いセーターのジャンヌ・エビュテルヌ」

・「誕生日」

素朴派(1900年代~)

印象派以降もいぜん、アカデミズムは支配的な力を持っており、多様化するアートをアートだと認めようとしなかった。

そこでアカデミズム外の芸術家たちは勝手に無審査の公募展を開催。素人の日曜画家たちの作品は「素朴派」といわれる。

代表的な美術家

ルソー

素朴派の代表的な人物。本業は税関職員。決して上手とは言えない作品ではあるが、一部の批評家はルソーの作品を高く評価した。このような本業ではない日曜画家に魅力を感じるコミュニティがスタートし始めた。

代表的な作品

・「蛇使いの女」

ダダイズム(1900年代~)

第一次世界大戦勃発。合理主義への反発としてダダイズムが巻き起こる。伝統的な芸術様式、秩序の破壊。

代表的な美術家

デュシャン

レデイメイドの便器を展示して出展拒否されたことで有名。「どこからが作品なのか」という問いにつながった。

ハウスマン

「ダダの哲学者」と言われるほどの人物で彼の作品を見るとダダが何を目指したのかがよくわかる。木製マネキンの頭に定規や機械の部品を付けることで過去の彫像が理論的に作られたことを明らかにし、批判した。

代表的な作品

・「泉」

・「機械的頭部」

バウハウス(1900年代~)

1919年に創設された美術学校・バウハウス。第一次世界大戦によって物流や製造などが急速に進化。家具や食器、布地などが大量に手に入るようになり、バウハウスはそのインダストリアルデザインをする目的で設立された。

代表的な美術家

クレー

バウハウスで教鞭をとった先生。理論派で知られ、デザインの基本となる色彩を構築したほか、音楽と絵画ヲ結びつけたポリフォニー絵画を発明した。

カンディンスキー

バウハウスで教鞭をとった先生。近代デザインの代表格が「抽象化されたデザイン」であり、その元祖ともいえる存在。ながく歌われていた抽象絵画を定義したことでも有名な存在。

モンドリアン

バウハウスとは関係ない人だが、キュビスムを取った後にコンポジションといわれる抽象化デザインを構築した。

代表的な作品

・「パルナッソス山」

・「連鎖」

・「赤、黄、青のコンポジション」

シュルレアリスム(1924年~)

ダダイストのブルトンがツァラと喧嘩して独立して作ったのがシュルレアリスム。フロイトの精神分析などをヒントに秩序の破壊から無意識的な創造に進歩。「つくる」という意識をなくすことで芸術の限界を超えることを目指した。

代表的な美術家

キリコ

シュルレアリスムのヒントになった形而上絵画を作り上げた。自らの神秘的な体験をもとに合理性を排除した作品を形而上絵画という。まさにシュルレアリスム絵画と同じ思想を持っている。

ダリ

シュルレアリスムの中心人物。ダブルイメージや偏執的批判的手法などの手段を発明し、シュルレアリスム的表現を確立した。

マグリット

シュルレアリストのなかでもダリと並び特に写実性が高い作品を描いた人物。リアリティを高めることでより幻想的な表現が際立つように設計されている。

代表的な作品

・「記憶の固執」

・「街角の神秘の憂鬱」

・「花嫁衣装」

・「ゴルコンダ」

コンテンポラリーアート(1900年代後半)

もはや表現の場や方法などに制限がなくなる。戦争もなくなり、インターネットが起こり、トレンドは急速に移ろうようになり、潮流そのものがなくなった。より多様化するアートシーン。ストリートカルチャーやアナーキズムなど、現在のアートシーンには潮流なんてない。個々人が自由に発信し、自由にものをつくる。多様な背景から作品が生まれ、もう今や史実なんてないに等しい。

代表的な美術家

ウォーホル

ニューヨークにファクトリー (The Factory、工場の意) と呼ばれるスタジオを構え、スープ缶やバナナなどのモチーフを武器に商業デザインとして大成する。

バスキア

地下鉄のスプレーでのグラフィックから一躍世界的に人気になったアーティスト。日本でも人気が高く、2019年の森美術館の展示会は大きな反響を呼んだ。

代表的な作品

・「キャンベル・スープ缶」

・「無題(黒人の歴史)」

2000年代以降の美術は完全に多様化へ

2000年代に入ってから今日まで、美術業界には今でもさまざまなスターが出てきている状態だ。もはや政治的要因に対するカウンターなどで集団が形成されることもない。1人ひとりのアーティストが自分のなかの多様化した表現で、ほぼ完全に独立して美術をしている。

そのきっかけとなったのはSNSだろう。むっちゃ発表の場が増えて、それぞれにターゲットが生まれ始めた。世界中のアーティストがTwitterやInstagram、Facebookなどで発信をし、いまやキャンバスよりもYouTubeのほうが活躍の場が広くなっている。この形が本来の健康な画壇の姿なのだろうと思う。何にも縛られずに、ただ自分の内なる声に耳を傾けて発信しているわけだ。

1990年代初頭まで、常に美術のとなりには「政治」「経済」「社会」「技術」のPESTがあったのは確かだろう。ただし西洋美術史は、あくまで画家がその作品を描いたきっかけを知るためのものであるのも確かだ。大事なのはもっと深い画家たちのバックボーンだとも思う。

例えば今回の記事ではマネやモネがアカデミズムに反発して印象派を作った。ということを紹介した。ではなぜマネやモネがそんなパンクな思考にいたったのか? これは人物史の話になってくるのである。そのさらにミクロな世界もまたおもしろいものだ。

このnoteでは随時、そんな作者や作品の紹介をしています。毎日更新していますので、ぜひ参考にしてみてください。なおアップした記事は随時、この西洋美術史の記事に紐づけますので、ぜひたまに見返しにきてくださいね。

このnoteでは随時、そんな作者や作品の紹介をしています。毎日更新していますので、ぜひ参考にしてみてください。なおアップした記事は随時、この西洋美術史の記事に紐づけますので、ぜひたまに見返しにきてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?