マン・レイとは|最期まで"アーティスト"を貫いた前衛写真家の「バズ」にない魅力

マン・レイの写真は決して「ただ綺麗なだけ」ではない。カラーリングもほぼないので、どこか不穏な空気すら感じる。それは昨今から続くSNSブームとは一線を画している。

「原宿でカラフル綿菓子を食らう女子高生」や「コントラスト爆上げで海辺を散歩してるカップル」などは日常的に見るでしょう。

ただマン・レイのようなアングラ表現主義の写真家は母数が少ないですよね。特にコンプライアンスがっちがちの現在では、こうした作品群に接する機会がないんじゃなかろうか。

そんな現代で「映え」はもう8周くらいしていて、そろそろ「きれいな写真の定義」を根本から疑ってみてもいいのでは? なんて思ったりするんですね。

もっというと「美しいって何だろう」という哲学に浸かるのもアリなんだと思います。もう我々は天使の羽の前で写真を撮っている場合ではない。さっきからちょいちょい古いですかね。へへへ。

そこで今回はマン・レイという芸術家について紹介したい。「SNSバズ」が合理的思考にもとづいた商業主義だとすると、彼はその対極の表現主義で生き続けたアーティストだ。

そんなマン・レイの人生を紹介するとともに、作品を一緒にみていきましょう。

マン・レイの人生 〜キュビスムに出会う22歳まで〜

先にことわっておく。マン・レイという人間は、ものすごく謎多き人だ。特に幼少期の自分を心底嫌っていて、本名を隠していたくらいである。後年、彼の知人の手記などから研究者が発掘して、ようやく明るみに出てきた。

そんな彼の本名はエマニュエル・ラドニツキーだ。名前からも分かる通り、ロシア系ユダヤ人であり、当時のアメリカでは迫害の対象でもあった。

彼は1890年にアメリカ・ペンシルバニア州で誕生する。両親は仕立て屋とお針子さん。つまり服飾をやっていた。一家は7歳のころに文化の発信地・ニューヨークのブルックリンに移住することになる。

先述した通り、当時のアメリカではユダヤ系が差別対象だったので、一家は1902年にラドニツキーから「レイ(Ray)」に改名した。マン・レイは名前のエマニュエルから「マニー(manny)」というあだ名で呼ばれていたので、後年、マン・レイ(Man・Ray)と名乗るようになる。

高校生になったマン・レイは、ブルックリンの高校に通いはじめた。そこで建築家になるための勉強を始める。と、同時に絵画にも目覚め、妹のドロシーをモデルに絵を描いた。美術コースだったので、ドローイングを始めたのは、ある意味で当然の成り行きだったといえるでしょう。

ちなみに両親からは絵を描くことを反対されまくっていたらしく、画材などはすべてお小遣いで買っていた。小遣いがなくなると、絵の具を盗むこともあったらしい。情熱が半端じゃなかったのだ。

「そこまで描きたいなら仕方ない」とマン・レイが高校を卒業すると同時に、両親は自宅をリフォームして、彼のために小さなアトリエを構える。

仕事場を確保した彼は、高卒後からさっそく仕事を始めた。最初の仕事は本のイラストだったという。18歳からドローイングの教室に通い始め、22歳からは地図を作る会社に就職。図案を作りはじめると、同時に画廊に作品を持ち込むなど、画家としても活動をしている。

マン・レイ「Premier Promenade」1912年

そしてこのころ、画廊でヨーロッパの前衛アートに触れることになる。特に1911年のアンデパンダン展で初めてお披露目となったのがピカソとブラックの「キュビスム」だ。

マン・レイもまた、他のアーティストと同じようにピカソのキュビスムを見て「なんやこれ四角ぅ!絵が3Dや!」と衝撃を受ける。のちにアヴァンギャルドな表現をやることになるのは、この原体験があったからです。このころの作品を見ると、ピカソやブラックのキュビスムの影響がよく分かるますね。

マン・レイ「Ridgefield Landscape」1914年

マン・レイ「A.D」1914年

マンレイの生涯 〜ニューヨーク・ダダからパリに移住〜

その後、23歳でマン・レイは実家を出てニューヨークの芸術家たちが集まるリッジフィールドに移る。図案の仕事は続けており、週三出勤のパラレルワーカーだった。

また同年にベルギー出身の詩人、ドンナ・ラ・クールと結婚。ラ・クールの影響により、フランス文学からも影響を受けていく。

また、もっと大事な出会いでいうと、のちに「泉」で有名になるマルセル・デュシャンとの交流もこのときに始まった。デュシャンはフランスに住んでいたが、このときニューヨークに来ていたのである。

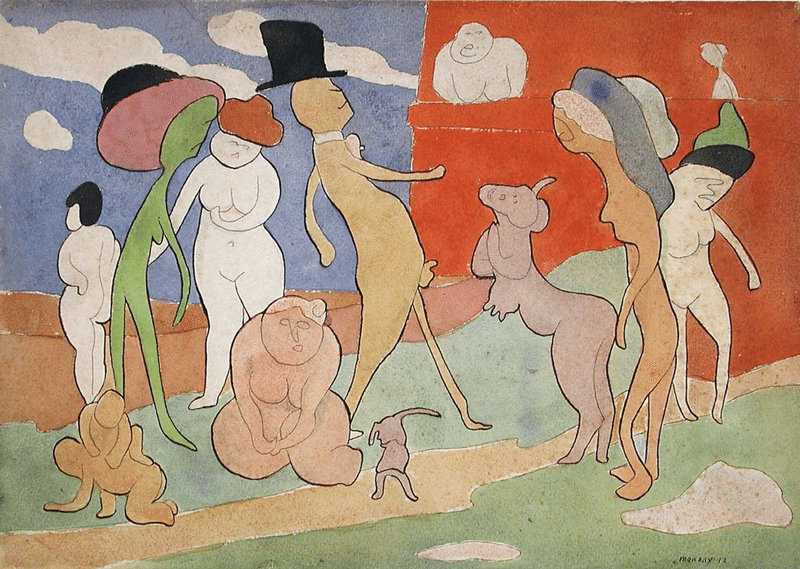

デュシャンはこのときすでに「階段を降りる裸体.No2」という作品で大絶賛を浴びていた。

マルセル・デュシャン「階段を降りる裸体.No2」

この作品は「キュビスム」をもとに作られている。そもそもキュビスムとは「絵」という2Dのものを立方体という3Dで捉え直して描いたものだ。

この作品でデュシャンはキュビスムの方式で連続写真のように「動く身体」を描いた。つまり時間を表現したわけで、3Dから4Dに進化させたんです。映画館で言うと「4DXが出た」くらいすごかったわけである。

マン・レイもデュシャンとの交流のなかで、だんだんと「動き」を作品に取り入れていくことになった。そして1915年に満を辞してニューヨークで初の個展を開催。絵もそこそこ売れて、マン・レイはマンハッタンにスタジオを構えることになった。

マン・レイ「The Rope Dancer Accompanies Herself with Her Shadows」

そして1916年、スイス・チューリヒで、ダダイズムが始まる。この運動はすぐにニューヨークにもやってきた。すでに前衛芸術に浸かりきっていたマン・レイは、どうしてもこのムーブメントに参加したかったんですね。

そこで思い切ってドローイングを辞めて、造形を作りはじめたり、写真を使って表現を始めるんです。オブジェに移行したのは、友だちのマルセル・デュシャンの影響を受けたからだ。彼はデュシャンの熱狂的なフォロワーだったのである。

ドローイングを進化させた手法としてアエログラフを発明する。これは絵の具とスプレー噴射機を組み合わせた手法だった。また造形では、1921年に代表作となる「Gift」と「Enigma of Isidore Ducasse」を発表した。

マン・レイ「Gift」

マン・レイ「Enigma of Isidore Ducasse」

「絵画やめてアイロンに釘打ったり、ミシンに布被せたりしたんかこの人」と聞くとシンプルに頭がおかしい人だと思うかもしれない。大丈夫。引かないでいただきたい。彼の作品には、ちゃんと考えがあった。

ダダイズムは第一次世界大戦に対抗するため「理性捨てよう」と発想した運動なのだ。つまり「ビジネス思考行きすぎて戦争起こったんやろ?」と合理主義を疑ったんですね。アイロンもミシンも実用的な道具ですよね。それを「使えなくした(否定した)」という意味で、この作品はダダイズムなのだ。

モチーフが両親の仕事道具だったというのは、とてもおもしろい。マン・レイは、商売主義である仕立て屋の両親から離れたがっていた。でも嫌がるほど頭の中から両親が離れなかったんですね。90年代の少女マンガかよ。かわいいなマン・レイ。

さて話を戻そう。1920年にはマン・レイとマルセル・デュシャンの2人で「ニューヨーク・ダダ」という雑誌を刊行する。これでダダの創始者・ツァラかや「はい!認定!あなた方ダダイストです!」と認められるが、ニューヨーク・ダダはあまり盛り上がらず収束した。

1921年にデュシャンが帰仏する際「お前も来いよ」と誘われたため、マン・レイはフランスに行くことを決めた。このころはすでにラ・クールと離婚しており、ダダ衰退に合わせて作品も売れなくなっていたため、渡仏を決めたそうだ。マン・レイ、31歳の夏である。

マンレイの生涯 〜3人のミューズと写真技術の発明〜

当時のフランスでは、すでにダダイズムからシュルレアリスムへの移行が完了していた。この流れは以下の記事をどうぞ。

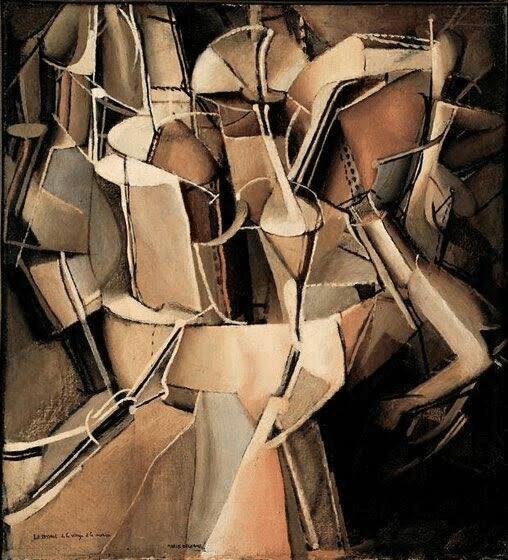

マン・レイは渡仏後、すぐにシュルレアリストたちと出会う。彼がシュルレアリストの1人として数えられるきっかけとして「レイヨグラフ」の発明があった。

マン・レイ「The Kiss」1922年

レイヨグラフは感光紙の上に対象物を置いて、強い光を当てることで、写真を作る技法だ。モノが無い場所は暗く、接している場所は明るく映るんですね。もはやカメラを使わずに写真を作るという発明でした。

また造形では依然ダダの精神を引きずっており、メトロノームに女性の目をくっつけた「破壊されるべきオブジェ」を出している。実用的なメトロノームを不能にしたものだ。この作品は1957年に鑑賞者によってガチで破壊された。イエスマンすぎて笑える。

マン・レイ「破壊されるべきオブジェ」1922年

ただし、マン・レイのフランス時代は、ほとんどが写真家としての活動だった。そのうえで転機となる出会いがある。その相手が当時、画家たちのモデル 兼 歌手でもあったアリス・プラン(通称・モンパルナスのキキ)だ。マン・レイは彼女と出会って、すぐに恋愛関係に発展した。

アリス・プラン(モンパルナスのキキ)

彼女はマン・レイにとって強烈なミューズだった。1920年代の彼は前衛写真家として活動をし始めるが、そのころの代表作は、ほとんどキキがモデルだ。キキはこの10年間をほとんどマン・レイと過ごしたそうである。

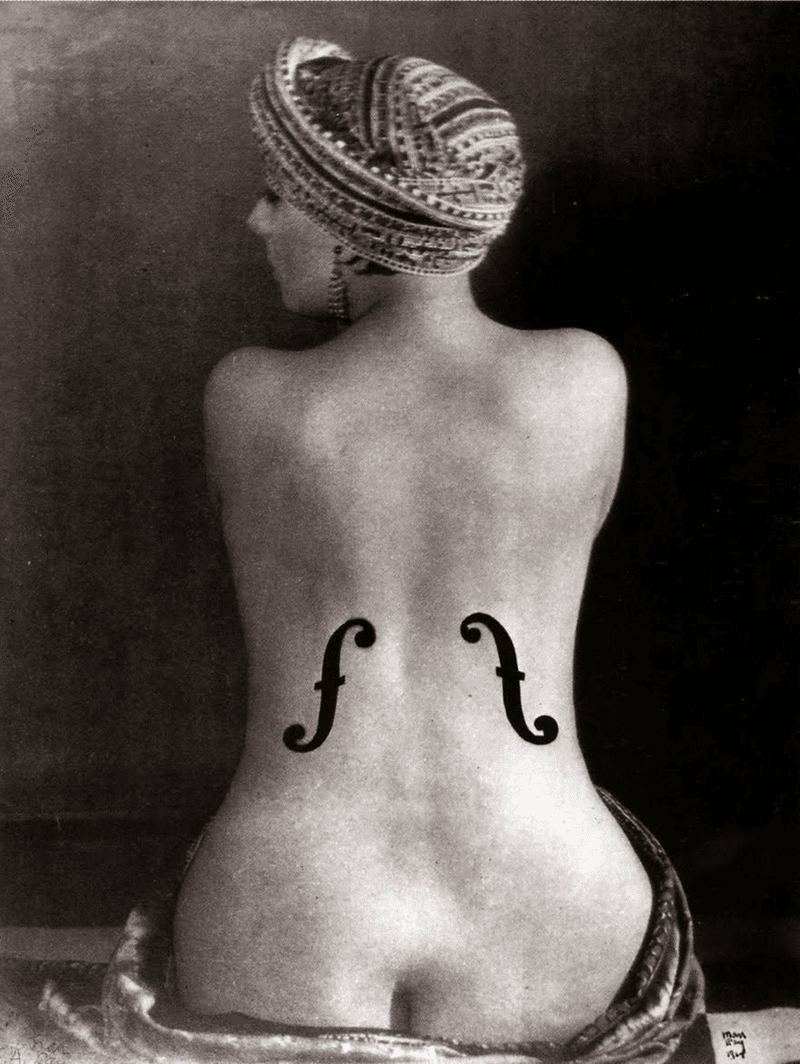

マン・レイ「アングルのバイオリン」

マン・レイ「Noire et Blanche」

マン・レイはこれらの造形と写真の作品を1925年のシュルレアリスト展に発表。シュルレアリスト唯一の写真家として評価を得た。しかしまだ食うに困っていた時代だった。

その一方でキキは有名人だったので、どこにいっても派手に振る舞い、歌手としていろんな男を虜にしていた。そんな姿にマン・レイは嫉妬の鬼になってしまい「もう我慢できん……」と離れてしまう。

しかしそこはモテ男のマン・レイ。キキと離れはじめた1929年(39歳)から、自分のアシスタントでファッションモデルだったリー・ミラーと付き合う。見ての通り、めっちゃ綺麗な人だ。

リー・ミラー

リー・ミラーとは、彼女が渡米する1933年まで交際は続いている。そのなかで「ソラリゼーション」という写真の手法を発明した。現像をする際に光をガッツリ当てることで白黒を反転させる手法だ。

マン・レイが現像していた際に「あ、やべ。ごめんやっちまったわ」とミラーが間違って扉を開けてしまったことで生まれた手法だという。

マン・レイのこの頃の代表作は「Glass Tears」。リー・ミラーと別れた直後に制作した。見ての通り、写真というか映画の一場面っぽい。

マン・レイ「Glass Tears」

これは彼が同時、映画も撮っていたからである。シュルレアリストの映画としてはダリとブニュエルの「アンダルシアの犬」が有名。

同作もかなりの前衛作品だが、マン・レイの映画も負けず劣らず訳がわからないのでおすすめです。ちょっと怖いのでお昼に見てくださいね。

また、1930年ごろからマン・レイは食っていくために商業的な写真家となった。クライアントは主にシュルレアリストたちで、ダリ、デュシャンなどの肖像や、ピカソ、ブラックなどの作品などを撮影。

その出来が評判を呼び、ジャン・コクトーをはじめとしたフランス芸術家がこぞってマン・レイに撮影を頼んだ。彼がアーティスト以外をほとんど撮らなかったのは「芸術家である自分」を捨てたくなかったからに違いない。

その後、1940年に第二次世界大戦が勃発。マン・レイはマックス・エルンストらシュルレアリスト数人とアメリカに帰る。そこで同じく避難してきたジュリエット・ブラウナーと出会い、1946年に結婚した。しかしモテる人だ。マン・レイからは、なんか沢村一樹的なフェロモンが出てたのかもしれない。

マン・レイはアメリカでドローイングに戻ったが、いったん芸術の都・パリを経験した彼は、もはやアメリカにうんざりしていた。「パリよりも20年遅れている」と、上京して方言忘れた奴みたいなことを言っている。

なにより、当時のアメリカはもはや芸術がビジネスの道具とみなされていたわけだ。ダリの活躍を見てもよく分かるだろう。

マン・レイはこれまでの作品を見ても分かる通り、商業主義を過度に嫌う性質だ。表現主義の人間である。だからこそ、当時のアメリカに嫌気がさしてしまい、1951年、61歳でジュリエットを連れてパリに戻った。

彼はパリでもドローイングをしている。写真家としての評価にこだわらず、アーティストとして勝負をしていたのだ。しかしいろんな手法で描いていたこともあり評価は低かった。思い返すとマン・レイの画家としての評価は一貫してあまり高くはない。ただし、その姿勢はいま考えても気高くてカッコいい。

そのまま晩年まで写真作品を出すことはなく、1976年に86歳で亡くなる。お墓にはジュリエットの申し出で「Unconcerned, but not indifferent(関わりをもたず、だが無関心ではなく)」と刻まれた。なんかちょっと冷めているように見えるだろう。

しかし1991年にジュリエットが亡くなると、彼女のお墓は隣に作られ「Together Again(また、一緒に)」と書かれるんです。15年後に墓石の言葉が完成するという、すごくおしゃれでユーモラスな最期だった。

マン・レイのビジネスに媚びない写真

いかがだっただろうか。ドローイング、造形、写真とマルチな芸術家、マン・レイの人生を紹介した。マン・レイは観ての通り、商業主義を避け、非常にアート性が高い作品をつくり続けた人だ。

前提として押さえておきたいのはダダイズム・シュルレアリスムの精神として「仕事はしない」という考えがある。

というのも先述した通り、彼らはもともと中産階級の合理的(ビジネス的)思考に反発するように生まれたんですね。なのでアートがビジネスになることを否定しているんです。しかしマン・レイほど、直接的に商業主義を否定した人物はいない。

デュシャンは便器を展示会に出すことで、逆説的に「アートの商業化」を否定した。同じレディメイド(既製品)でも、マン・レイはアイロンに釘を刺したり、ミシンを布で覆うなどものすごくストレートに商業主義を否定したわけだ。超絶ストロングスタイルで無骨なのである。もうなんか、日本刀一本で切り込んでいく前田慶次のマインドなのである。

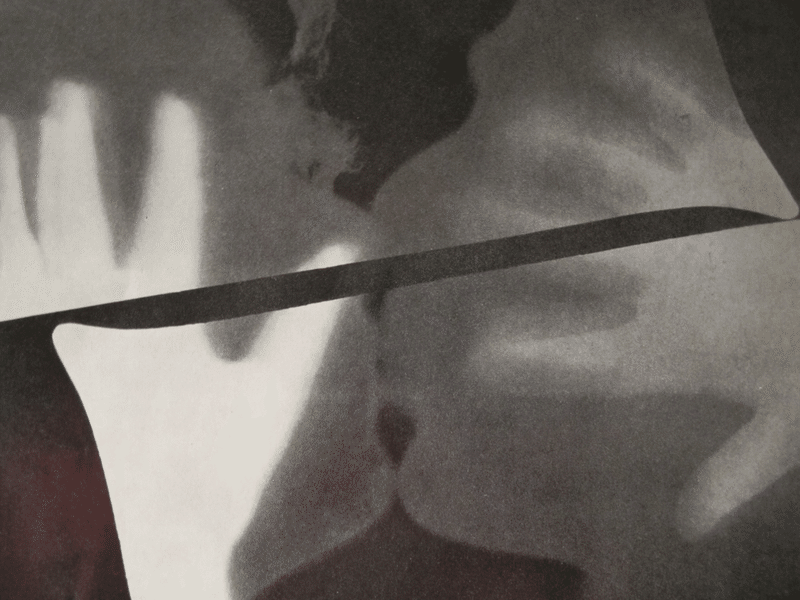

また何より冒頭から書いた通り「写真家として表現主義を追求した」という功績は大きい。レイヨグラフもソラリゼーションも、今でも写真家のなかで用いられている手法だ。こうした発明はクライアントの発注通りに撮るだけであれば、絶対に生まれなかっただろう。

彼の写真に、そんなアーティストとしての生き様を感じるのは私だけだろうか。色彩はなく明るさもないが、とてつもない力がある。

はじめの話の戻るが「美しい」の定義は難しい。冬の晴天とたなびく雲は美しい。赤ん坊を抱く母親も美しいに決まってる。田舎道で2人乗りをする高校生も美しいだろう。泣きながら敵を撃つ兵士も美しいし、ドブネズミも美しい。

これはもう哲学なので答えはないが、マン・レイの写真もとんでもなく美しい。その背景には「アーティストとしての誇り」を忘れなかった彼の人生があるに違いない。

こうして生涯を追うと、さらに写真が深く見えてくるのである。ぜひぜひ、改めて見つめなおしていただきたい。

「写真集買うのめんどくせえよ」と思ったあなた。大丈夫です。2021年は渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムでマン・レイ展が開催されます。普段インスタの写真を見て、そろそろ「バズ疲れ」をしているあなたにこそ、足を運んでいただきたい展示だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?