フェミニズムの文脈で観るオッペンハイマー

どうしても原爆の問題で注目されがちですが、フェミニズム映画としても語れる要素がある映画だと思います。

あくまで史実ベースの映画なので、大きなネタバレにはならないと思いますが、一部劇中のセリフを脚本から引用しますので、ご留意ください。

▼オッペンハイマーの女性関係:

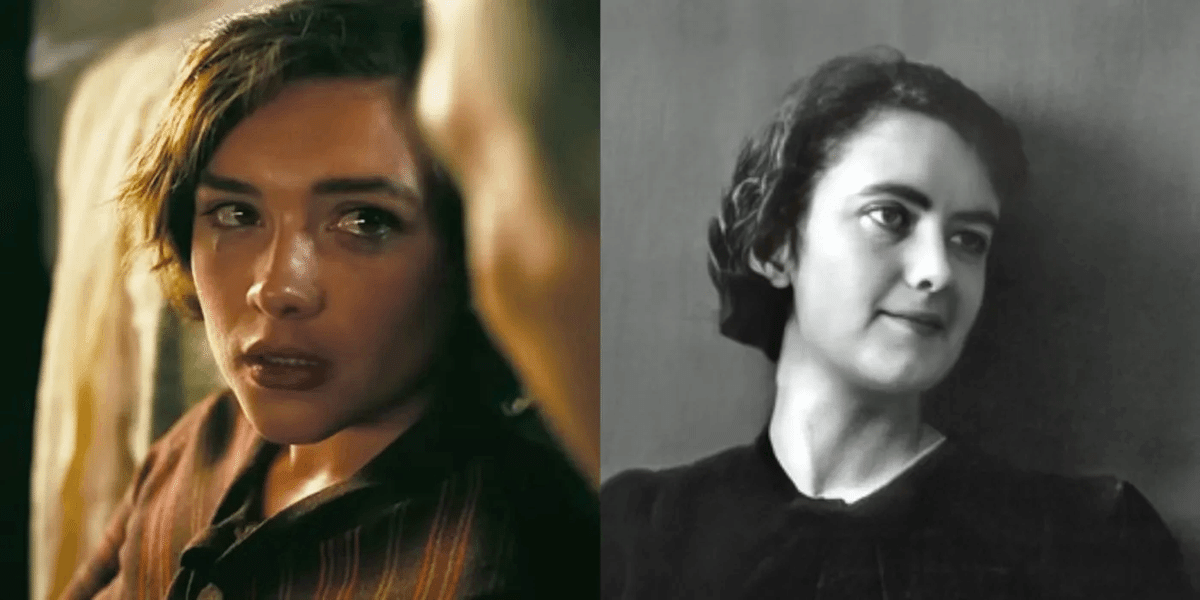

まず、映画でオッペンハイマーと性的関係を持つ女性は3人とも強いです。

カリフォルニアの共産党員のパーティで強気に議論をふっかけてきて、セックスでは常に騎乗位だけ描かれるジーン・タトロック。彼女はツンデレだったり、精神的に病んで自殺(他殺の疑いもあり)してしまうなど、脆さも持ち合わせていましたが。

そして夫の浮気を知っても支え続けた妻、キティ・オッペンハイマー。彼女はストローズと戦うことを強く主張し、また10年経ってもその時に夫を苦境に追い込んだ人達を許さない(*脚注1)鋼の精神を持つ女性として描かれます。

そして不倫関係にあったルース・トールマン。彼女は夫が他界するまで隠し通すほど神経が図太い女でした。周囲の人達は、夫は不倫を知ったショックで死んだと噂話をしていた(*脚注2)ようですが。

1940年代という、基本的に女性が社会で活躍できなかった時代に、裏で男を支配していたのは女だった、という描かれ方だと私は思います。

▼女は女の武器を使う:

自分から別の女に鞍替えしたとでも言いたげなオッペンハイマーに対して、ジーンが返した言葉が秀逸でした。

TATLOCK

You knocked her up. Fast work.

彼女を妊娠させたのね。仕事がお早いことで。

OPPENHEIMER

Can’t keep a good man down.

優秀な男を止めることはできないんだよ。

TATLOCK

I meant HER. She knew what she wanted.

私が言ったのは彼女のことよ。彼女は自分が欲しいものを、よく解ってる。

彼女(キティ)が欲しかったものとは?

もちろん子供でしょう。

妊娠すれば、責任を取らせる形で結婚に持ち込めますから、彼女(キティ)はオッピーのつれない恋人(ジーン)を出し抜いて第一夫人の座をゲットできます。世紀の天才科学者であり、将来の富と栄誉を約束された男を自分のものにできるのです。1940年代だからこその女の戦略ですね。

妊娠を自分の手柄のように言ったオッピーに対して、あんたは女の手のひらで転がされてるだけよ、とでも言わんばかりに強烈です。

▼ロスアラモスの女たち:

さらに興味深いのが、ロスアラモスで働いていた女たちです。

ジーン・タトロックが19世紀以前からの女らしさを武器として戦う一方で、ロスアラモスの女たちは20世紀以降のジェンダーの制約を受けない戦法を取ろうとします。

厳しい情報統制を敷こうとしていた軍部(グローヴス少将)の思惑を無視するというか、逆手に取るというか、オッペンハイマーはロスアラモスに招聘した科学者の妻たちを積極的に事務員として雇います。

Groves notices the YOUNG WOMAN working behind the desk-

I slump into my chair. Groves is perplexed-

グローヴスは机で仕事をしている若い女に気がついた。私は椅子に落ちるように座る。グローヴスは当惑している。

GROVES

Is that...?

あれは?

OPPENHEIMER

Mrs Serber. I’ve offered jobs to all the wives. Admin, librarians, computation. We cut down on staff and keep families together.

サーバー夫人だよ。 私はすべての妻に仕事を与えている。 事務、資料整理、計算機。 私たちはスタッフを削減し、家族を一緒にしている。

GROVES

Are these women qualified?

その女たちは有能なんだろうな?

OPPENHEIMER

Don’t be absurd. These are some of the brightest minds in our community.

ご冗談を。彼女らはこのコミュニティで最も聡明な頭脳だ。(=男より優秀なくらいですよ)

CONDON

And they’re already security cleared.

それに、彼女らはすでにセキュリティクリア(身元調査)も通ってる。(=だから合理的な選択でしょう)

出会った頃のキティが「大学で生物学を学んだのに何故か専業主婦に落ち着いた」と語るセリフもありましたが、ロスアラモスでリリー・ホーニグが「ハーバード大学を卒業したんだからタイピングくらいできるわい」と仕事を直談判するシーンも同じくらい印象的でした。

HORNIG

Dr Oppenheimer! I tried personnel.

オッペンハイマー博士!私も職員に応募したのですが。

We turn to see a twenty-three-year-old young woman on the other side of the barrier. This is Lilli HORNIG.

私(とサーバー)が振り返ると23歳の若い女が入場ゲートの向こうに立っていた。リリー・ホーニグである。

HORNIG

They asked if I could type.

採用担当者にタイピングができるのかと聞かれまして。

OPPENHEIMER

Can you?

できるのか?

HORNIG

Harvard forgot to teach that on the graduate chemistry course.

ハーバード大学は化学専攻の卒業単位にするのを忘れたわね。

OPPENHEIMER

Put Mrs Hornig on the plutonium team.

ホーニグ夫人をプルトニウムチームで採用しなさい。

上記のいかにもアメリカンジョーク的なユーモアは日本語ではあまり馴染みが無いですが、ウィットが効いた返しで面白いですね。そして、そんなホーニグを見て、にこりと笑って即採用を決めるオッペンハイマーも粋です。

このシーンは彼女の優秀さを示すだけでなく、軍部(政府)が融通の効かない杓子定規で書面上の資格だけを頼りにしていたのに対して、科学者は実態と向き合っていたことを描いています。

これはそのまま科学者たちが、軍部が定めた区分化(情報統制)のルールを事実上守らず、効率を最優先して研究開発を進めていた姿勢とも繋がります。

無意味なルールには従わない。

優秀ならば女性でもどんどん採用する。

そしてホーニグはこの後でさらに興味深いセリフがあります。

▼女だからって決めつけるなよ:

映画ではほんの一瞬ですし、複数人が大声で議論してる場面なので日本語字幕の文字数も少なく、ほとんどの日本人が気づいてないと思うのですが、男女差別をかなり直接的に言及したセリフがあります。

ロスアラモスの研究で問題が噴出して全員が焦っていた時期に、ベーテと喧嘩したテラーが飛び出してしまう直前なのですが、男性科学者のサーバーと女性事務員のホーニグが口論しています。

HORNIG

Serber, I’m not quitting my job because plutonium is radioactive!

サーバー、私はプルトニウムが放射性物質という理由で辞めないわよ!

SERBER

We just don’t know what it might do to the female reproductive system-

放射線が女性の生殖器にどんな影響を与えるか(科学的に)不明だから…

HORNIG

Your reproductive system is more exposed than mine. Presumably.

生殖器だったらお前ら男の方が(外に出てる分だけ)たくさん放射線を浴びてるやろがい。知らんけど。

映画館で観た公式日本語字幕では「男の方が浴びてる」とだけ書かれていて、注意して読んでないと(聴いてないと)単純に男女で仕事が不平等であると言ってるだけのようにも見えるのですが、ここでは「男は生殖器が露出してる」とハッキリ言ってます。

オッペンハイマー字幕

— まいるず James Miles ⚒️ (@james_miles_jp) April 11, 2024

科学者男「放射線が女性の生殖器に与える影響が懸念で…」

科学者女「男の方が浴びてる」

みたいなセリフがあるが、ここは女が《性器が体外に出てる男に言われたくねえよ》と喧嘩腰で返してる場面なので「外に付いてる男が言うかよ」みたいな荒れた字幕にしてほしかった。笑 pic.twitter.com/6WdZmvFo7k

この露出(expose)という単語が《露出してる》と《放射線に当たる》のダブルミーニングになっているのが、このセリフの面白みです。言い返されたセーバーは何も反論できませんでした。画像も貼ったので表情を合わせて見てほしいのですが、ここはホーニグが明らかに喧嘩腰で返答してる場面なので「外に付いてる男が言うかよ」みたいな荒れた字幕にしてほしかったです。

もし戸田奈津子先生だったら…

男「放射線は子宮をダメにするかも」

女「あんたのタマは平気だと?」

くらい、ズバッと翻訳してくれたかもしれませんね。(笑)

あと考えられるのは、ホーニグは「女だから子供を産みたいだろう」と言われてる気がして怒ってるのもあるかもしれませんね。

すでに書いたように、キティもホーニグも、ちゃんと大学で勉強したのに、女性というだけで家庭に閉じ込められていることに不満を抱く、という一面が描かれ続けているように見えます。

そして、さらにホーニグの象徴的なセリフがあります。

▼男は戦争をして、女は止めようとする:

1945年4月12日に当時4期目(なんと13年目!)に突入していた偉大な米国の指導者たるルーズベルト大統領が脳卒中で急死しました。戦時中の心の支えだったリーダーを失って悲嘆に暮れるアメリカ国民。

その直後の4月30日にヒトラーがあっけなく自殺して、5月7日にドイツが降伏します。以下は、この4月30日から5月7日の間の出来事です。

RAIN. I ride my horse through the outskirts. Spot a FLIER stapled to a telegraph pole, ink running: "THE IMPACT OF THE GADGET ON CIVILIZATION - DISCUSSION, BLDG T31 SUNDAY, 11AM".

雨。私は街のはずれで乗馬している。あるチラシが電柱に貼り付けられているのを見つける。インクが染みている。『その“装置”が文明に与える衝撃についての討論会。T31棟にて。日曜午前11時』

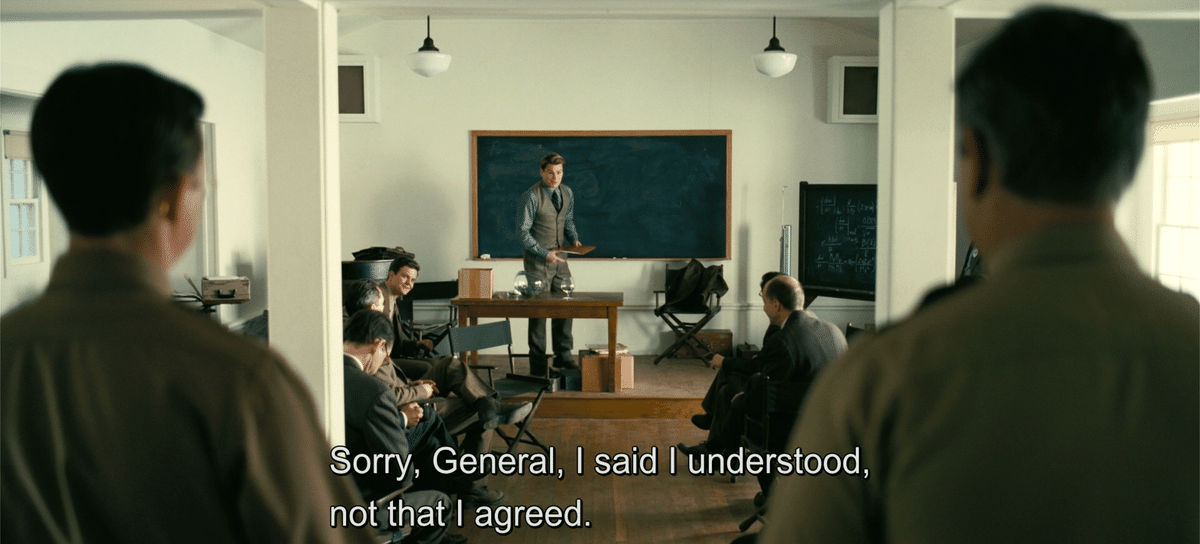

I enter to find forty scientists meeting. Hornig is speaking.

私が会議室に入ると40人ほどの科学者が集会している。ホーニグが話している。

HORNIG

Germany’s about to surrender, the Japanese are losing. It’s no longer the enemy who are the greatest threat to mankind- it’s us. Our work.

ドイツはもう降伏するでしょう。日本も敗北しつつあります。もはや人類が最も恐れるべき存在は敵国ではありません。それは私達(ロスアラモスの研究者)です。私達が作っているものです。

Heads turn as they notice me.

私に気づいた者からこちらに振り返る。

OPPENHEIMER

Hitler’s dead. But the Japanese fight on.

ヒトラーは死んだ。しかし日本軍がまだ戦う。

The audience is now turned my way...

今や聴衆はほぼ全員が私の方を向いている…

HORNIG

Their defeat seems assured.

彼らの敗北は確実に見えますが。

集会を開いて、集まった科学者たちにスピーチするのはリリー・ホーニグでした。本来のマンハッタン計画に召集された男性科学者ではなくて、その妻として同行した女性が実力だけでチームに加わり、時には男達と喧嘩腰で議論もして、そして今や研究のそもそもの存在意義を問うレベルの大きな問題提起をしているのです。

実はこの部分は映画では少しセリフが追加されているので、最終的な映画版のセリフも載せておきます。

HORNIG(夫)

And if I may, when Hitler blew his brains out in that bunker, it is my humble opinion that there is no need for that bomb to be seen anywhere except for that test site.

それで言わせてもらうけど、ヒトラーが地下室で脳を吹き飛ばして(=ピストルで自殺して)、これは私の慎ましい意見だけども、もう必要ないと思うんだ、あの爆弾がロスアラモスの実験場以外のいかなる場所であれ人目に触れることは。

HORNIG(妻)

We at least have to take a moment to think about whether the means justify the ends any longer, because Germany about to surrender. It’s no longer the enemy who are the greatest threat to mankind. It’s our work.

私達は少なくとも時間を取って、この期に及んで手段が目的を正当化するのか考えるべきでしょう。なぜならば、ドイツは降伏間近です。もはや人類が最も恐れるべき存在は敵国ではありません。それは私達が作っているものです。

OPPENHEIMER

Hitler’s dead, it's true. But the Japanese fight on.

ヒトラーは死んだ。その通りだ。しかし日本軍がまだ戦う。

HORNIG(妻)

Their defeat seems assured.

彼らの敗北は確実に見えますが。

OPPENHEIMER

Not if you're a GI preparing to invade. We can end this war.

君が侵略を準備中のアメリカ兵だったらそうは思わんよ。私達こそ(=原爆を使うことこそ)が戦争を終わらせられるんだ。

映画ではドイツの状況を観客にもう少し詳しく伝えるように冒頭に人物が1名追加されていますね。(ブルーレイの英語字幕ではHORNIGと書いてあったのでリリー・ホーニグの夫ということになりますが、もしかしたらブルーレイのチームも最終脚本を参考にHORNIGと書いただけで別の男性かもしれません。)

ただ、大きな流れは同じで、リリー・ホーニグが問題提起をします。敵国(日本)の敗北が確実視される状況で、それでも原爆開発の価値はあるのか?それは正しい行為なのか?

そして映画版ではリリーが、アメリカの科学者たちに《一度立ち止まる必要性》を説いています。これも他国への攻撃に邁進してしまいやすい男性らしさ(マッチョイズム)へのカウンターパートたる女性らしい発想(フェミニズム)だと言えます。

ああ、弟よ、君を泣く、君死にたまふことなかれ。

与謝野晶子の有名な詩にもありますが、いつも戦争に出て命を粗末にするのは男で、それを嘆くのは女です。男は馬鹿で、女は賢い。…とまで言い切ってしまうと語弊がありますが、でもまあ少なくとも20世紀前半までの戦争についてはそういう解釈もできるでしょう。

そして映画版で最大の追加要素として、オッペンハイマーがリリーに反論しています。

女性に対して「君が兵士だったらそうは思わんよ」と言うのは、捉えようによってはすごく性差別的な発言です。当時のアメリカでは女性は徴兵されませんからね。いくら愛国心が強くても女性は前線に行けませんでした。

しかもロスアラモスに政府から正式に召集された科学者達は軍の司令系統に従って研究を進めるために、書面上で入隊の手続きをして実際に軍人になっていました。つまりリリーをはじめとした女性職員と男性科学者の間には、書面上で明確な身分の違いがあったのです。

この発言にドン引きする科学者たちのカットが一瞬だけ挟まります。

なお、ここでオッペンハイマーがどこまで性差別に自覚的だったのかは不明です。むしろ映画全体での彼の描かれ方に鑑みると、彼がそういう嫌味を言うキャラクターだとは思えません。おそらくここで彼の発言のポイントは男性か女性かではなくて、軍人と科学者の違い(現場にいるのか研究室にいるのか)ということだろうと思われます。

しかし結果としては、正規採用でも軍人でもない女性に向かって、君には解らない(女には解らない)と切り捨てた形になっているのは、フェミニズムの視点からは注目されるポイントでしょう。少なくとも脚本にはなかったジェンダーの対立構造を、映画では読み取れるように最終脚本から撮影現場までの間にアレンジされたのは間違いありません。

こうして威圧されたホーニグ。おそらく彼女は集会を開いた時点でオッピーを問い詰めるくらいの意気込みだったと思いますが、その質問は別の男性(モリソン)が発言します。

MORRISON

How can we justify using this weapon on human beings?

人類に対してこの武器を使うことを、どうすれば正当化できますか?(=いや、無理でしょう)

OPPENHEIMER

We’re theorists- we can imagine a future, and our imaginings horrify us. But they won’t fear it until they understand it, and they won’t understand it until they’ve used it. When the world learns the terrible secret of Los Alamos, our work will ensure a peace mankind has never seen. A peace based on the kind of international cooperation that Roosevelt always envisaged.

我々は理論家だ。我々は未来を想像できる。その想像が我々を恐怖させる。しかし彼らは恐れない、彼らがそれを理解するまでは。そして彼らはそれを理解しない、彼らがそれを使うまでは。世界がロスアラモスの酷い秘密を知った時、我々の研究成果は人類が見たこともない平和を確信させる。国際的な協力によって実現する平和だ。それはルーズベルト前大統領がずっと目指していたことだ。

Some of the scientists nod. Scattered applause...

幾らかの科学者は頷く。まばらに起きる拍手。

脚本だけ読んでると、女性(リリー)が話していたのを後から男性(モリソン)が奪った形になるので、ここは《女性はあまり相手を強く責めない》とも、もしくは《一番おいしいところはいつも男性に奪われる》ともどちらとも解釈できる場面でした。

しかし映画版ではリリーが女性だからと弱みを突かれて黙ってしまい、モリソンが援護射撃をする形になったので、男性VS女性という構造がずいぶん判りやすくなりましたね。

▼女は忍耐強く戦う:

180分ある映画オッペンハイマーでトリニティ実験は1時間58分で成功します。これは言い換えると、そこから映画は62分続くという意味です。

映画の中でオッペンハイマーが腕時計を見ながら「1時間58分で我々は結果を知るだろう」と言うセリフがある。

— まいるず James Miles ⚒️ (@james_miles_jp) April 11, 2024

気になってブルーレイを1時間58分00秒で一時停止したら、ちょうどトリニティ実験が成功して、弟が「うまくいったね」と言った瞬間で鳥肌たった。狂気の編集。 pic.twitter.com/1GlYGgDSaC

爆弾を作って落としたら終了じゃないのです。

人は自身の行動のコンセクエンス(決着)と、その後の人生で向き合い続けなければなりません。

この長尺な映画で、観客の体力と集中力も切れ始める後半に、キティの忍耐強さは特筆に値するでしょう。

OPPENHEIMER

Kitty, Lewis brought me to Princeton.

キティ、ルイス(ストローズ)は私をプリンストン(高等研究所の所長)に任命した人だぞ。

KITTY

And you humiliated him in front of Congress.

その彼をあなたは議会の場で恥をかかせたわね。

OPPENHEIMER

That was six years ago.

あれは6年も前のことだ。

KITTY

The truly vindictive are as patient as saints.

真に執念深い者は、聖者のごとく忍耐強いわ。

ストローズを執念深く忍耐強いと評価している彼女こそが、実は一番執念深く忍耐強いというのは、人間は自分の思考方法でしか他人の言動や思考を解釈できないという真実を描いていて面白いです。

同時に、それは人類に文明が生まれてから二千年近く男性に有利な社会で耐え忍んできた女性のメッセージなのかもしれません。

▼アカデミー賞席巻の裏にさりげないフェミニズムあり:

近年のアカデミー賞はポリコレを意識しすぎだなんてよく言われます。

しかし2023年度に関しては、登場人物が99%白人のオッペンハイマーが最多13部門ノミネートして作品賞を含む最多7部門受賞しました。

覚えてますかー。今年から作品賞には多様性基準が設置されてポリコレに配慮しないと作品賞は獲れなくなったんですよー。私は昔から、あれはむしろ白人だけの映画を守るための措置だと言ってきましたけどね。

みんな落ち着け。

— まいるず James Miles ⚒️ (@james_miles_jp) August 27, 2022

アカデミー賞のしかも【作品賞】に選ばれるためには、次の4つのうち2つでマイノリティ採用基準を満たす必要がある、というだけだぞ。

A 作品のキャスティングやテーマ

B 主要スタッフ

C 有給インターン

D マーケティング/宣伝

むしろ作品を過度なポリコレから守るための措置だよ。 https://t.co/Y7v5Cq1Dtv pic.twitter.com/bG5CrEQjKB

A〜Dのうち2項目で満たしてればOKとは、逆に言えば2項目は満たしてなくてもOKということなのでね。

ルールブックの読み方くらい、みんな勉強しようね。

これは、もし【白人男性のみ”出演”する映画】が作品賞を受賞しても、ポリコレを理由に非難されないように作ったルールですよ。なぜならキャストが白人だけだったら条件Aを満たしませんが、代わりに条件BCDから2つを満たせばOKなのですから。

A 作品のキャスティングやテーマ

B 主要スタッフ

C 有給インターン

D マーケティング/宣伝

一時期にアカデミー賞の受賞者がたまたま白人が多くなって、人種差別だのホワイトウォッシュだのとゴネる人権団体(迷惑クソリプ)が現れたからわざわざ作ったのです。この基準なら、アメリカで映画を普通に作れば(採用活動をしてれば)余裕でクリアできる基準です。

逆に言えば、このルールのせいで白人が殆ど参加しない日本映画は作品賞にノミネートすることさえ事実上は道がほぼ閉ざされたとも言えます。

まあ、そもそもアメリカの映画賞なので日本映画が獲りに行くモチベーションもあまりないのですが。(笑)逆に2023年度は作品賞以上に聖域かもしれないと目されていた視覚効果賞で山崎貴の『ゴジラ-1.0』が受賞したので、本当に要らぬ心配だったと言えそうですね。

さて、とはいえ、ここまで語ってきたように、オッペンハイマーは実はすごくポリコレに配慮した映画でした。ここで言うポリコレとは、フェミニズムのことです。

日本だと原爆のことばかり注目されがちですが、この映画はすごくフェミニズムを描いた映画でもありました。

ここで私が思い出したのは2015年度で同じくアカデミー賞最多ノミネート・受賞だった『マッドマックス怒りのデスロード』です。

作品賞はボストンのカトリック教会の腐敗を描いたノンフィクション『スポットライト世紀のスクープ』が、監督賞は2年連続となるイニャリトゥ監督の『レヴェナント蘇りし者』が受賞して、マッドマックスは惜しくもV8は逃しましたが、こんな脳筋バカの権化のようなアクション映画が6冠を達成したのは、私も驚きました。

映画をご覧になった方なら判ると思いますが、本作の事実上の主人公はシャーリーズ・セロンが演じる司令官フュリオサであり、物語の根幹は囚われた妻達が自由を獲得するために奔走する(爆走する)映画でした。過去三部作で主人公だったタイトルロール(マックス)は殆ど狂言回しに近い脇役です。

そしてアカデミー賞獲得6部門のうち、衣装デザイン(ジェニー・ビーヴァン)、美術賞(リサ・トンプソン)、メイクアップ&ヘアスタイリング賞(レスリー・ヴァンダーウォルト、エルカ・ウォーデガ)、編集賞(マーガレット・シクセル)と4部門で女性が受賞しています。特に編集賞のシクセルはジョージ・ミラー監督の妻でもあります。衣装デザイン賞のビーヴァンはドレスではなく、背中に髑髏マークを刺繍した革ジャケットを着てステージに上がり話題にもなりました。これはかなり象徴的だと言えます。

オッペンハイマーとマッドマックス怒りのデスロードはどちらも、表向きはマッチョなエンタメ性を持つ作品のような顔をしながら、実際には多大な部分を女性が支えている映画だと言えます。

それは、これ見よがしではないという点で上品です。

一方で、おそらく意図的だと思いますが、あえて過剰にフェミニズムを強調したバービーは主演女優賞と監督賞のノミネートさえ逃し、作品賞ノミネートに留まりました。実際の内容はむしろ安直なフェミニズムを痛烈に批判する社会的に高度なものだったのですが、あくまで外見はガールズパワー全開だった本作は、米国アカデミー賞に限れば大苦戦したわけです。(興行収入では大差で世界累計1位になりましたが)

数年に一度現れるようなアカデミー賞を席巻するような偉大なエンタメ作品では、裏方からさりげなくフェミニズムで支えられていることが重要なファクターになる、つまりはバランスの時代に突入しているのかもしれませんね。

(了)

▼脚注:

1:キティの鋼の精神について。

Teller approaches, I smile and take his offered hand...

テラーが近づく。私(オッピー)は笑顔になって彼と握手する。

EINSTEIN (V.O.)

Just remember. It won’t be for you...

忘れるな。それ(許し)は君のためではない…

Teller turns to Kitty, offering the same smile and handshake...

テラーがキティの方を向く。同じように笑顔で握手を求める。

EINSTEIN (V.O.) ...it’ll be for them.

それは(君の罪を咎めた)彼らのためなのだ。

Kitty STARES Teller down, letting his hand hang in the air like a WILTING PLANT...

キティはテラーを見下す。彼の手は宙に浮いたままだ。まるで枯れた植物のように。

2:トールマン夫人の浮気について。

RABI

They’ve asked Lawrence.

奴ら、ローレンスに証言を依頼したぞ。

OPPENHEIMER

What did he say?

彼の返事は?

RABI

He wasn’t going to help them...

昔の彼なら協力しなかっただろうが…

OPPENHEIMER

But?

でも?

RABI

Strauss told him that you and Ruth Tolman had been having an affair for years. The whole time you lived with them in Pasadena...He convinced Lawrence that Richard died of a broken heart.

ストローズが告げ口したんだよ。君とルース・トールマンが情事を続けていたことを。何年も。君がパサデナ(カリフォルニア)で居候をしていた間ずっとな。ストローズはローレンスにリチャードが死んだのはそれを知ってショックを受けたからだと。

OPPENHEIMER

That’s absurd.

馬鹿げた話だ。

RABI

Which part?

どの部分が?

OPPENHEIMER

The broken heart. Richard never found out. Is Lawrence going to testify?

傷心の部分だよ。リチャードは死ぬまで知らなかった。で、ローレンスは証言を?

RABI

I don’t know.

わからんよ。

FBIの資料に目を通せたストローズが、ローレンスに不倫をバラしたんでしょうね。つくづく最低の男です。

いいなと思ったら応援しよう!