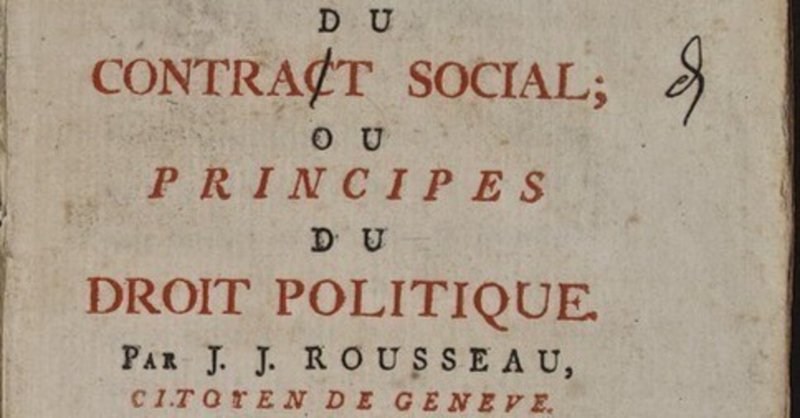

ルソー『社会契約論』を読む(最終回)

これまで、本編を14回、号外を2回と、計16回もの間にわたって『社会契約論』を読んできました。いよいよ今回が最終回です。さっそく内容を読みましょう。

本題に入る前に

この「市民宗教について」と題された章は、事実上、『社会契約論』の最終章といって良い位置づけになっています。厳密に言えば、「結論」と題された章がこの次に続きますから、最終章ではないのですが、そうした形式的な意味ではなく、この章の内容は『社会契約論』の最後を飾るのにふさわしいものとなっているのです。

ただし、1760年12月の段階で書かれた『社会契約論』の草稿には、この章は含まれていませんでした。それが一転して、1762年に出版されるときには、最終章に組み込まれたのです。ルソーはいつごろからこの章についての構想を立てていたのでしょうか。

それは、1756年8月18日付けのヴォルテールへの手紙の中に、すでに垣間見ることができます。そこでは、「各国家において人々は市民的な信仰告白を持つことが望ましい」と述べているのです。この章で述べられていることを要約しているかのような内容で、この「各国家において人々は市民的な信仰告白を持つことが望ましい」と述べているということを念頭に置いて、以下の議論を読んでほしいと思います。

市民宗教について

人間社会は、一般社会と特殊社会に分けることができます。その区別に応じて、宗教は以下のように区別されます。

人間の宗教

神殿も祭壇も儀礼もなく、至高の神への純粋に内的な礼拝と、道徳の永遠の義務とに限られているような、純粋で単純な福音の宗教、真の有神論であり、自然的神法と呼びうるもの。

市民の宗教(la religion du citoyen)

特定の一つの国においてのみ制度化され、この国にその神々、すなわち固有の守護神を与えるものであり、その教義、儀礼、法律の定める外面的な礼拝を持ち、これを信奉する唯一の国民を除き、すべてのものがこの宗教にとって不信の徒、異邦人、野蛮人となるような宗教。人間の義務と権利とを、その祭壇の範囲にしか拡げない。原子民族の宗教はすべてこのようなもの。国家的あるいは実定的神法と名付けることができる。

僧侶階級の宗教

人々に二つの法体系、二人の首長、二つの祖国を与えて、人々を矛盾した義務に従わせ、人々が信者と市民の役割を使い分けるように仕向け、名前のつけようがないほど混合した反社会的な一種の法が生ずるような、僧侶階級の宗教と呼ぶことができる。

「市民の宗教」の箇所だけ、意図的にフランス語を付けました。市民の宗教は「la religion du citoyen」ですが、表題の市民宗教は「la religion civile」で、用語が異なるのです。(※何がどのように異なるのか、は後から説明します)

そして、この三つの宗教について、それぞれ以下のように論を展開します。

まず、第三の宗教は、「社会的統一を破るものは、すべてなんの価値もなく、人間を自分自身と矛盾させるような制度も、すべてなんの価値もない」と主張し、斥けます。

次に、第二の宗教は、「それが神への礼拝と法への愛とを結びつける限りにおいて、また祖国を市民たちの熱愛の対象とさせ、国家に奉仕することがとりもなおさず守護神に奉仕することになると教える限りにおいて、よい宗教」ですが、「しかし、この宗教が、誤謬と虚偽にもとづいて、そのために人々を欺き、軽信的、迷信的にし、また神への真の礼拝を空虚な儀式のなかにおぼれさせてしまうなら、そのかぎりにおいて悪い宗教である」〔注1〕と、こちらもまた斥けます。

結果的には、人間の宗教(キリスト教)が残る、とルソーは言いますが、「社会的精神にこれ以上反するものを私は知らない」(p.246)と続け、結局は排除されることになります。しかし、なぜでしょうか。それは、真のキリスト教社会はもはや人間の社会ではないからだ、という理由によってルソーは説明を付けようとします。つまり、この社会が平和であり、調和が維持されるためには、全市民が例外なく同じように善良なキリスト教徒でなければならない、という前提を必要とし、それはあまりにも非現実的なことだから、というわけです。

市民の宗教ではなく市民宗教

こうした文脈のなかで、ルソーは、各市民が自分の義務を愛させるような宗教を持つことが、国家にとって重要なことだ、と結論し、その宗教こそ、「市民宗教」(la religion civile)だと主張します。

では、市民宗教とは一体どんな宗教なのでしょうか。どんな信仰箇条を持っているのでしょうか。ルソーによれば、厳密にはこの信仰箇条は、宗教の教義としてではなく、それなくしてはよい市民にも忠実な臣民にもなりえないような社会性の感情として定められるものだ、と言われます。

どういうことか。社会契約によって正当性を得た国制である限りにおいて、その制度へのさを全市民に求める、ということ、これこそ社会性の感情である、と私は理解しています。

さて、市民宗教の信仰箇条は、単純で数少なく、説明や注釈なしで的確に表現されなければなりません。その箇条をまとめました。

積極的な教義

強く、賢く、慈愛に満ち、予見し配慮する神の存在、来世、正しい者の幸福、悪人への懲罰、社会契約および法律の神聖性

消極的な教義

不寛容

ここで、ルソーが消極的教義に「不寛容」ただ一つだけを挙げていることに注目すべきです。次の引用を見てください。

排他的な市民宗教がもはや存在せず、また存在しえないいまとなっては、教義が市民の義務に反するものをなんら含んでいないかぎり、他の宗教に対して寛容であるすべての宗教に対して、人は寛容でなければならない。(p.250)

これは、対人関係についても言えます。どれだけ意見が違う相手であっても、市民の義務に反しない限り、その人を尊重し、その人に対し、寛容でなければならない。それこそ、「社会性の感情」に支えられた「市民宗教」なのです。

これまで学んできたルソーの用語で説明しなおすならば、他人の特殊意志を特殊意志として尊重しつつ、他人との差異をなくして全体意志へ向かうのではなく、あくまでも、異質な他者とともに一般意志を目指そうとすること、これが最終章で述べられていることなのです。

分からないから排除するのではなく、「分からないということを分かろうとする」。こうした努力によってしか、社会は維持されない。もし他人に対する寛容さを失い、「分からないということ」を「分かろうとしない」人が増えたら、その社会は、専制という腐敗へ堕ちていく・・・。こうした人間への希望を、『社会契約論』の最後の最後に刻み込んで、ルソーは『社会契約論』の執筆を終えるのです。

このシリーズのまとめ

改めて、この「ルソー『社会契約論』を読む」と題されたシリーズを振り返りましょう。

『社会契約論』は、数々の誤解にさらされながらも、その誤解を乗り越えて、今日まで残っています。その誤解の最たるものが、私たちが中学校や高校で勉強してきた「社会の教科書」あるいは「受験参考書」です。この連載記事を読まれたあとに教科書を開かれたら、いかに「乱雑な」説明がなされているかが理解できると思います(当然のことながら、教科書や参考書は、「嘘を書いてやろう」という悪気があって書かれたわけではありませんし、紙幅の都合で、多少厳密さを欠く記述になることは仕方ないことなのですが・・・)。

もちろん私とて、『社会契約論』を完全に理解できているとは思っていません。しかし、教科書レベルの知識から抜け出すことくらいはできたように思えます。教科書はあくまでも教科書。ルソーが目指した「公正な社会」や、彼が理解しようとした「統治の正当性」を、教科書の世界から飛び出して真摯に理解しようと、この連載では試みてきたつもりです。その理解を、少しでも読者の皆さんと共有し、議論出来たら、それにまさる喜びはありません。

・・・と、本の「あとがき」みたいに書いていますが、偉そうにしゃべるのはこれくらいで止めにして、最後に、次回予告を。

次回は、もう『社会契約論』ではありません。別の本に移っていきます。その本の名は、『エミール』。これもルソーの主著と紹介されることが多い著作です。どうぞ、お楽しみに。

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、245頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?