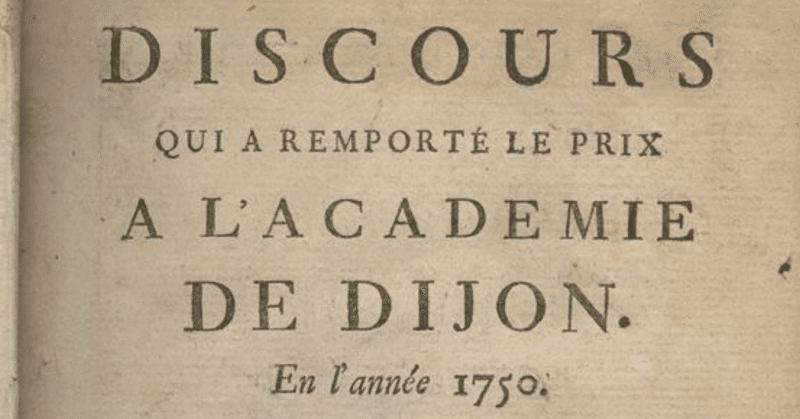

ルソー『学問芸術論』を読む(2)

前回に引き続き、『学問芸術論』を読んでいきます。まずは前回の内容をおさらいしたいと思います。

前回のおさらい

①自然状態と社会状態について、②アカデミーの問いに対するルソーの立場、の二点を確認しましょう。

①ルソーは、自然状態に理想的な善性を見出し、社会状態をそれが失われた堕落した状態と捉えていました。つまり、「自然状態から社会状態に移行するにしたがって、人間は進歩したのではなくむしろ堕落したのだ」という見方を、ルソーはとりました。

②「学問と芸術の復興は習俗を純化するに寄与したか」という課題に対して、ルソーは「寄与しなかった」、つまり「学問と芸術の復興は、習俗を堕落させた」という答えを出しました。

前回の記事をまだ読んでいない方はこちらから↓

https://note.com/j_j_r/n/n86f1b528dda7

第二部

それでは、以上を踏まえて、第二部を読み解いていきます。

天文学は迷信から生まれ、雄弁術は、野心、憎悪、虚偽から、幾何学は金銭欲から、物理学は空しい好奇心から生まれたのだ。そして、いっさいのものが、道徳でさえも、人間の傲慢から生まれている。したがって、学問、芸術はわれわれの悪徳から生まれたのであり、もしそれらのものが、われわれの美徳から生まれたものであるならば、学問、芸術の利点についてそれほど疑いを抱くようなことはあるまい。〔注1〕

ルソーによれば、学問や芸術は、悪徳から生まれた産物です。傲慢さがないところで道徳の必要性を殊更に強調する必要はないのですから、それゆえに道徳は傲慢から生まれたのだ、とルソーは考えるわけです。ポイ捨てが一切ないところに「ポイ捨て禁止」と張り紙が掲示されるはずがなく、肥満がない社会でダイエット食品がもてはやされはしない、ということと、まったく同じ構図です。

また、学問は時間を浪費する、とルソーは言います。例えば「惑星の公転において、等しい時間のあいだに通過する面積の比はいくらか」とか、「いかにして人間は神のうちにすべてを見るか」とか、「いかなる昆虫が異常に繁殖するのか」とか、その他これに類する問いを発するとしましょう。では、たしかに、こうした問いの答えを知ることは可能でしょうけれど、その答えを知ったとして、果たして何になるのでしょうか。私が死んでもなお、お構いなしに回り続ける惑星を知ったところで、いったい何なのでしょう・・・。したがって、このような無為な学問からは、さらなる無為が生まれるだけだ、という帰結が導けるはずです。

また、ルソーは、時間の濫用に劣らず、学問や芸術によって起こる悪徳がある、と述べます。

時間の濫用は大きな悪である。そして、それよりもなお大きな悪が文学と芸術に付随している。たとえばそれは、文学や芸術と同じように、人間の無為と虚栄から生まれた奢侈である。奢侈が学問や芸術をともなわないことはまれであり、学問や芸術が奢侈をともなわないことはけっしてない。(p.30)

ルソーは、学問や芸術が時間の濫用をもたらすのに対応して、奢侈をも伴う、と喝破します。ではなぜ奢侈は悪なのか。それは、「奢侈の必然的な結果である習俗の頽廃が、あらためて趣味の腐敗をもたらす」(p.32)からです。

芸術家はその才能を時代の水準にまで引きさげ、その生存しているあいだに賞讃されるような低俗な作品をつくることを好み、その死後も長く賞讃されるような非凡な作品をつくろうとはするまい。(p.31-32)

悲しいかな、ついには、芸術家は自分の能力を遊ぶようになります。奢侈の果てに、やがて芸術家は、芸術家としての自分の作風、ポリシーを貫くことをやめ、「売れること」に舵を切り、ウケの良いことを発信するようになる。あるいは、社会そのものが、ウケの良いものだけを受け入れる用意しかないのかもしれません。ただ、学問の分野でも芸術の分野でも、後世まで脈々と生き残る作品というものは、その時代においてはまったく理解されず、しばしば迫害や誹謗中傷に遭いがちです。ならば、学問や芸術に従事するべき、後世に多大な寄与をしうる人物は、「天才」だけ、になるはずです。

いくばくかの人間に、学問、芸術の研究に没頭することを認める必要があるとすれば、それはただ、こうした〔=ベーコン、デカルト、ニュートンのような、みずから師をもたなかった〕人々の足跡を自分だけでたどり、それを越える力を自覚している者にだけである。このような少数の者にとってこそ、人間精神の栄光のためにさまざまな記念碑を築きあげることがふさわしいのだ。(p.41)

他方、凡庸な人間は、この限りではありません。

天によってそれほど偉大な才能を与えられず、多くの栄光を運命づけられてもいない、われわれ凡俗の人間は、無名のままにとどまるのだ。われわれの手に及ばないような名声を追い求めたりするまい。現在の状況において、たとえわれわれがそうした名声を獲得するために必要なあらゆる資格をそなえていたとしても、そのためにわれわれが払うことになる犠牲はけっして償われることはないであろう。もしわれわれがみずからの幸福をわれわれ自身のうちに見出しうるならば、他人の意見のなかにそれを求めることは、なにになろう。国民に義務を教えるような配慮はほかの人々に任せておこう。そしてわれわれの義務を遂行するだけにとどめよう。それ以上のことを知る必要はないのである。(p.42)

つまり、凡人は徳を教えるのをやめて、徳を実践することに徹すべし、というわけです。

徳の実践者として、そして徳の擁護者として、ルソーはこの論文を徳への讃美をもって、しめくくります。

おお、徳よ、素朴な魂の崇高な学問よ。お前を知るためにはこれほど多くの労苦と装飾が必要なのであろうか。お前の原理はすべての人の心に刻まれているのではないだろうか。お前の法則を学ぶためには、自己自身にたち戻り、情念をしずめ、良心の声を聴くだけで十分ではないだろうか、そこにこそ真実の哲学があるのだ。そうした哲学にこそわれわれは満足すべきなのである。(p.42)

(『学問芸術論』の内容はこれでおしまいです。)

ーーーーーーーーーー

〔注1〕『ルソー全集 第四巻』山路昭訳、白水社、1978年、27頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第四巻』の頁数を示しているものとします。なお、引用文中の〔 〕は、引用者による補足です。読解の際の手引きとしてご活用ください。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?