ルソー『学問芸術論』を読む(1)

今回はルソーの『学問芸術論』を読んでいきます。『社会契約論』や『エミール』であまりにも有名なルソーですが、実のところ、彼を文壇において一躍有名な存在にしたのは、『社会契約論』でも『エミール』でもなく、『学問芸術論』というわずか30頁程度の小論でした。

『学問芸術論』成立の背景

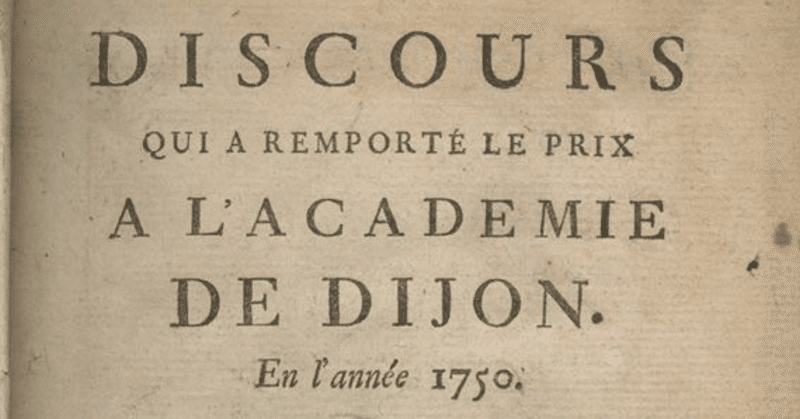

『学問芸術論』(Discours sur les Sciences et les Arts)は、1750年に刊行されました。1749年10月、ルソーはヴァンセンヌで幽閉の身となっている友人ディドロに会いに行くための道中、『メルキュール・ド・フランス』誌に目を通していたところ、そこに「学問と芸術の復興は習俗を純化するに寄与したか」という課題でディジョンのアカデミーの懸賞論文が掲載されているのが、ルソーの目にとまります。ルソーは、「これを読んだ瞬間、私は別の世界を見、別の人間になった」〔注1〕と、『告白』という本のなかで、この課題を見た当時の思いを振り返っています。そして、その時に得た着想をもとに一つの論文を仕上げ、懸賞に応募した作品が、『学問芸術論』として結実したのです。

序文及び第一部

では、『学問芸術論』でルソーは、「学問と芸術の復興は習俗を純化するに寄与したか」(Si le retablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs)という問いに対して、どのような立場を取ったのでしょうか。その立場を、ルソー自身はこう述べます。

私が言うべきことを、私が出頭する法廷にふさわしいものにすることは難しいように思われる。ヨーロッパのもっとも学識ある学会の一つをまえにして学問を非難し、高名なアカデミーにおいて無知を称讃し、学問研究に対する侮蔑と、真実の学者に対する尊敬を両立させること、そうしたことをいかにしてなしえようか。〔注2〕

「私(=ルソー)が言うべきこと」は、「私(=ルソー)が出廷する法廷(=ディジョンのアカデミー)」が望むような内容ではない、つまり、ルソーは、「学問と芸術の復興は習俗を純化するに寄与しなかった」という立場を取ることを、ここに宣言します。

「純化する」と言われてもイメージしにくいですが、「純化する」とここで訳出されている épurer には、「洗練する」という意味も存在します。ディジョンのアカデミーが懸賞にかけた課題を、「洗練する」と読み換えて改めて読み直してみましょう。すると、この課題が、「学問や芸術の復興が習俗を洗練することに寄与したかどうか」と問うていることが明瞭になります。

しかし、現代を生きる私たちにとって、学問や芸術は習俗の洗練に寄与しなかった、とするルソーの立場は、一見すると理解しがたいものなのではないでしょうか。何せ、まさに私がいまnoteを執筆するために使っているコンピュータは、学問なしには生まれなかったはずなのですから。このコンピュータには、さまざまな学問領域の成果が詰まっています。私たちは、コンピュータに限らず、車、電車、スマートフォンなど、多くの発明品によって、便利な生活を送ることができています。ならば、ルソーが「学問は私たちの習俗を洗練しなかった」と主張するのは誤りではないか、と現代の私たちが思いたくなるのは、いたって当然のことです。ではなぜ、ルソーは学問や芸術を、私たちの習俗の純化に寄与しなかったとみなすのでしょうか。この問題は、単に、「当時は今ほど進歩していなかったのだ」とか、「ルソーは技術の進歩をみくびっていたのだ」と片付けてしまうことはできません。私は、この問題には、ルソーと私たちの間に、学問や芸術をどのようにみなすか、という点で大きな違いが潜んでいるように思うのです。

では、ルソーは学問や芸術を、どのようなものとして捉えているのでしょうか。再びルソーの言葉を取り上げて検証してみましょう。

人間がつながれている鉄鎖を花飾りでおおい、人間がそのために生まれてきたと思われる根源的な自由の感情を抑圧し、奴隷状態を人間に好ませ、いわゆる洗練された国民なるものをつくりあげている。欲求が王座を築きあげ、学問と芸術がそれを強固なものにしたのだ。(p.16)

また、ルソーは、学問や芸術の進歩が、現代社会においてどのような帰結を招いているか、ということについて、エジプトやギリシア、ローマ、中国の例を引きながら、このようにも述べています。続けて見てみましょう。

われわれの学問、芸術が完全なものへと進歩するにつれ、われわれの魂は腐敗したのである。それはわれわれの時代に特有な不幸であると言えるのだろうか。そうではないのだ。われわれの空しい虚栄心によってもたらされた諸悪はこの世界とともに古くから存在している。大洋の潮の日々の干満は、夜われわれを照らす天体の運行に規則正しく支配されているとはいえ、それよりもはるかに、習俗と誠実の運命は学問と芸術の進歩に支配されている。学問と芸術の光明がわれわれの地平にのぼるにつれ、徳は消え失せたのであり、そうした同じ現象はあらゆる時代とあらゆる場所に見出される。(p.19)

ルソーによれば、学問や芸術の進歩は、私たちの魂に腐敗の種を蒔き、その種はやがて悪徳の実をつけました。その悪徳に満ちた社会こそ、私たちの生きる、現代社会なのです。

ルソーがこのように考えるのを理解するためには、文明化された社会とそうでないそれ以前の状態に対して、ルソーが彼特有の考えを持っていた、ということを、私たちは知る必要があります。

まずは、文明化される以前、いわば「自然状態」についてです。

芸術がわれわれの態度振舞をつくりあげ、われわれの情念に気取った言葉を話すことを教えるまでは、われわれの習俗は粗野ではあったが、自然であった。そして態度の相違は一見のうちに人格の相違をあらわしていた。人間の本性は、じじつ、いまより善であったのではなく、人間は容易に相手の心を知ることによって安心していた。こうした利点――もはやその価値はわからない――によって人間はさまざまな悪を免れていたのであった。(p.17)

自然状態を高く評価するルソーの姿勢は、とりわけ『人間不平等起源論』に顕著な、そしてルソー特有の捉え方です。おおよそ私たちとは「逆」の捉え方、と言っても良いかもしれません。

これに対して、文明化された社会状態は、堕落が巣食う世の中だとルソーは考えます。

今日では、より精緻な研究とより洗練された趣味が、人を喜ばす術を道徳律にしてしまい、われわれの習俗は悪しき、偽りの画一性に支配され、すべての精神は同一の鋳型に投げこまれているように思われる。たえず礼節が要求し、行儀作法が命令している。たえず人々は慣習に従い、おのれ自身の精神にけっして従うことはない。人々はもはやありのままの自己をあらわそうとはしないのだ。そしてこうした絶え間ない強制のなかで、社会といわれる集団を形成している人間は同じ環境におかれ、より強力な動機によって方向をそらされないかぎり、まったく同じことをなすであろう。したがって、人々はだれと交わるべきかをけっして知りえず、その友を知るためには重大な事態を待たねばならない。言うならば、時期を失するまで待たねばならない。そうしたときにこそ、友を知ることが絶対に必要なのである。(p.17-18)

さらに、社会状態においては、

もはや誠実な友情も、真実の尊敬も、確固たる信頼もない。疑惑、不信、恐怖、冷淡、遠慮、憎悪、裏切りが、礼節という画一で偽りのヴェールのもとに、そして現代の文明の成果であるあの誇らしげな都会ふうの優雅さのもとに、たえず隠されている(p.18)

とすらルソーは言ってのけます。

では、ルソーにとって、文明化された社会状態を批判することは、どんな意味を持っていたのでしょうか。その意図は、次の引用文に端的に表されているように思えます。

私は学問を不当に攻撃しているのではなく、有徳な人びとをまえにして徳を擁護しているのだ(p.13)

ルソーは、学問や芸術の発展によって、私たちの魂が腐敗し、徳が失墜したことを嘆きます。その徳を復権させるべく、学問や芸術を問い質そうではないか。.....これこそ、『学問芸術論』が目指したことだったのです。

次回予告

こうして、おおよそルソーの主張の大枠は掴めたように思えます。次回は、この主張の新しさ、あるいはもう少し平たくいえば、この主張の面白さを、『学問芸術論』の第二部を読み解きながら、お話ししていこうと思います。

(つづく)

ーーーーーーーーーー

本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。

〔注1〕『ルソー全集 第一巻』小林善彦訳、白水社、1979年、381頁。ちなみに、『告白』は岩波文庫(全三巻)でも桑原武夫氏による翻訳が存在します。岩波文庫の場合は、『告白 中』の120頁に引用箇所が翻訳されています。

〔注2〕『ルソー全集 第四巻』山路昭訳、白水社、1978年、13頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第四巻』の頁数を示しているものとします。

ーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?