【不登校リカバリーCPC】娘の発達課題回復記録5小学校時代に超えられたこと

自己紹介

トラウマの癒しを提供するハートエデュケーションセンター代表、川村法子です。私自身が、ACEs(逆境的小児期体験スコア)4というハイスコアのトラウマサバイバーです。ACEsについての詳細はこちらをチェックしてください。TikTokでも解説していますよ。

@hearteducationcenter トラウマと私たちの関係は、とても密接に結びついています。 生きづらさを、性格や運命のせいにしないで、トラウマとしっかり向かい合いましょう。 「生き辛いけど、トラウマなんて記憶にない」って思うのも当然のこと。 だって、本当のトラウマは記憶にはないんです。 覚えているものは、本当のトラウマではない可能性があります。 トラウマスコアについては、公式サイトのメニューから、資料室をクリックして、ACEスコアというページでチェックしてみてくださいね。 登録なしで、トラウマについての詳細がわかりますよ。 また、もっと詳しく知りたい方は、無料メンバーシップはご登録ください。 #インナーチャイルド #トラウマ #毒親 #セラピー #カウンセリング #コーチング #癒し #脳科学 #ヒーリング #ヒーラー

♬ Lazy Sunday - Official Sound Studio

ざっくりとした自己紹介は、以下からどうぞ。

はじめに

久々の記事投稿となります。現在、大学1年生になった娘が、どのように発達課題を回復していったかについて書いていきます。最初からご覧になりたい方は、以下のマガジンから記事の番号順にご覧くださいね。

正直びっくり!市によって違った対応

娘が発達障害の診断を受けたのは、幼稚園の年中さんの時でした。当時住んでいた市は、発達支援も充実していて、“手厚い”と言われるサポートがあったのですが、家を持つことになり、より郊外の市へ引っ越すことになりました。そして、娘は引っ越し先の市で、小学校へと入学しました。

引っ越し前の市の療育センターでは、「通級するのは当たり前」という雰囲気があり、私も当然ながら引っ越し先で通級させる計画でいました。ですが、引っ越し先で娘と一緒に面談を受けた結果「通級はしない」という結果になりました。

※通級とは所属しているクラスとは別のクラスに通って発達支援を受けることです。市に何校か通級専用の学校があるので、自分が通っている学校に通級がなければ(その場合がほとんですが)別の学校に通うことになります。

通級しないでいい理由は2つあって、1つは当時、私が3番目の子の出産間際で、赤ちゃんを連れて、通級先の別の学校に娘を通わせることは難しいということ。

「お母さん、通級するの大変ですよ」と市の支援員さんが、優しい(ゆるい?)声をかけてくださったことが、とても印象的でした。

そして、もう1つの理由は、「なんとか普通級だけでやれるんじゃない?」というなんとも大雑把な理由でした。

正直、引っ越し先の市の対応にはびっくりしました。市の資金繰りでなるべく経費を削減させたかったのかもしれませんが、電車でたった30、40分田舎に行くだけで、これだけ対応が違うということに、拍子抜けしてしまったというのが正直な感想。同じ日本に住んでいても、こうして受け取るものは少しづつ違ってくるのです。

通級の支援を受けないことが娘のためになるのか、ならないのか、、、後者の可能性が大きいだろうと、私は不安でいっぱいでした。

小学校時代のとある決意

さて、そんな流れで、娘は小学校の一般級に進学することになりました。

5歳の頃には「自閉症です。一生治りませんし、原因も不明です。」という診断を受けていたわけです。当時担当だった心理士さんは「発達課題があると、黒板に書かれてある概念を理解することが難しくなるので、小学校の勉強は大変になりますよ。」と言っていました。

というわけで、当然ながら、事前に担任の先生に事情を話し、家庭訪問でも面談でも、娘の様子を教えてもらっていました。

ですが、私の不安とは別に、娘の小学校生活の滑り出しは順調でした。

「お勉強も運動も、ある程度の水準でできていて、お友達関係も良好。何も問題ありませんよ。」というのが、先生からの回答でした。

2年生、3年生になると、娘の話をしても「何が問題なんですか?」というような反応を受けることがありました。これ以上は、もしかしたら意味のない相談になっているのかもしれないと思い、思い切って、4年生の時に担任には、報告することをやめました。

親としては、とても勇気のいる決意でした。ですが、もしかしたら、私自身が、娘を発達障害の枠に閉じ込めようとしているのかもしれないという気づきがあり、担任にわざわざ伝え続けるのをもうやめようと思ったのです。

その後も、娘はのびのびと成長していきました。小学校6年生の時の担任の先生は、とても素敵な先生でした。家庭訪問で色々話すうちに意気投合して、娘の過去のことを話しました。すると、先生は、とてもびっくりされて、ご自身のお話をされました。お子さんがやはり発達障害という診断を受けていらっしゃったようで、どうやったらここまで回復できるのかと興味深く尋ねられました。私はこの記事に書いてあることを、全部お伝えしました。

その後、これらのことに取り組まれたかどうかはわかりませんが、何らかの希望になっていたらいいなと思っています。

娘の成長をサポートしたもの

さて、はっきり言えるのは、娘がこのような成長を遂げるまで、私は、娘を放置はしておらず、むしろ、治療目的で積極的な行動をしてきたということです。

下のリンク記事にも書いていますが、その主なものは、以下となります。()内は、実践した時期です。

自然療法(幼少期〜)

食育(幼少期〜)

ボディワーク(幼少期〜)

運動(幼少期〜小学生)

聴覚療法(高校生)

右脳教育(幼少期)

一つ一つ解説すると、一つの記事には収まりきれないので、今回は特に影響のあった運動について書いてみますね。

余談ですが、食育については、本人はもう大学生ですので、マックとサイゼリアには、友達と通いまくってますし(笑)、昔ほど管理はできてません。だけど、それでも気をつけているのは、タンパク質とミネラルをなるべくたくさんとることです。週3、4回くらいは、大学にもお弁当を持っていきますので、一緒にお弁当の中身を考えながら作っています。ここまでの毎日の積み重ねで、大学生になっても、本人なりに、食の大切さについて意識が向いているのを感じています。

バレエ

バレエ教室に通い出したのは、年長の頃でした。この頃、すでに病院では「一生治りません」と診断を受けていましたが、たくさん運動をさせることで、子どもの発達が促進されるというニキーチン教育に、私も夫も興味があり、できることならなんでも試したいという思いから、近所のバレエ教室に通いました。

7人の子どもをユニークな方法で育てたロシアのニキーチン夫妻の教育は、七田眞先生にも影響を与えたと知りました。ニキーチン教育については、こちらの書籍がおすすめです。

この記事は、Amazonアフィリエイトプログラムに参加しています。

スキップができなかったことの意味

年長さんの頃は、バレエ教室にとても楽しく通っていた娘ですが、当時、印象的だったのが、娘がスキップができなかったことです。同じ年齢の子が15人くらいいる教室で、娘だけがたどたどしいスキップをしてるのをみて、発達と運動機能が大きく関わっているとわかり、ハッとしました。

我が子の発達に課題を感じてこなかった人たちは、「子どもだからできなくて当たり前」と思うかもしれません。確かにそうなのです。スキップは、できても、できなくても問題ないですし、できる時に、できるようになればいいのです。

ここで言いたいのは、体の使い方、リズムの取り方など、あらゆる体の動きに、本人の発達の状態が表れているということです。

「体をもっと自由に動かせるようにトレーニングさせていこう」と心に決めたのは、スキップができない娘の姿を目撃したことが、大きなきっかけでした。ニキーチン夫妻の話は、本当なのだと確信したのです。

突如思い出したこと〜クラスメイト、Kちゃん

娘のたどたどしいスキップを見た時に、あることを思い出しました。私自身が小学校4年生だった時、クラスにとても静かな女の子、Kちゃんがいました。お勉強も運動も苦手で、あまりおしゃべりをしないKちゃんは、クラスではいつもポツンとしていました。Kちゃんは、やはりスキップができず、娘と同じように、たどたどしいリズムでスキップの練習をしていました。

Kちゃんは、今思えば、娘と同じ症状を持っていたのだと思います。先生はもちろん、親御さんもそのことは知らなかったはずです。普通級に入って、Kちゃん自身もきっとたくさん苦しい思いをしていたかもしれません。私は、当時の担任から、Kちゃんのサポートをするように頼まれていたのですが、私も自分ができること以上の役割に押しつぶされて、とても苦しかった記憶があります。子どもが子どものサポートをするなんて、ありえないことですが、先生もKちゃんの状態を軽く見積もっていたのかもしれません。

今も、あの時のKちゃんを思い出すと、私の中のインナーチャイルドが、もどかしさと罪悪感を感じています。

「あなたのことを理解してなくてごめんね。」

「できないことがあっても当然だったね。」

「一生懸命スキップ頑張ったけど、辛かったね。」

「あなたのままで良いから、ゆっくりやっていってね。」

「私も、逆上がりができなくて、嫌だったんだよ。」

Kちゃんが、今、幸せでいてくれたいいなと、私のインナーチャイルドは感じています。

発達課題のある子が、診断を受けて、適切なサポートを受けることは、本人には当然ながら、周囲にとっても大切なことです。どうやったらサポートができるのか、適切な判断ができるからです。

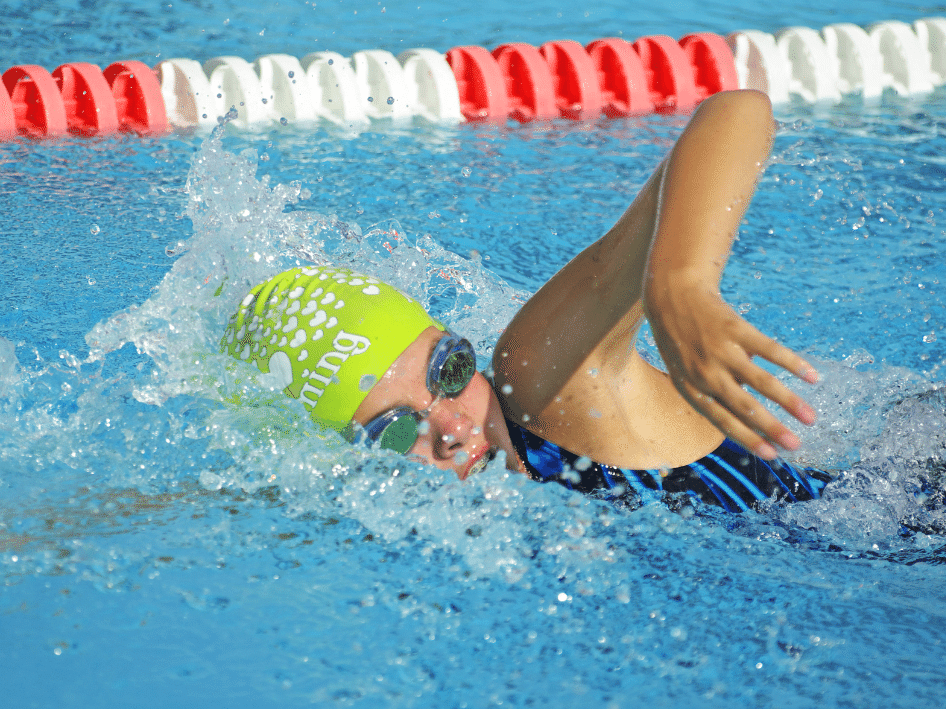

水泳

さて小学校に上がって、娘が真っ先に始めた習い事は、水泳でした。バスの送迎付きでしたから、下の子たちがいても、安心して通わせることができました。娘は水泳を5年生まで続けました。順調に帽子の色が変わりながら、級を上げていったのですが、最後、タイムを測る級になってから、やめたいと言い出しました。誰かと競争するのが嫌だということでした。今思えば、ここでもう一押ししておけばよかったかなと思っています。それについては、中学生以降の本人の問題と絡んできますので、また、別の記事で書いていきます。

体操

水泳に少し遅れて、同じスポーツ教室で体操を始めました。娘は、この体操教室が好きで、6年生の秋ごろまで通いました。もともと、体を動かすのが大好きでしたから、体操は楽しかったのだと思います。体操教室だけで会える他の学校のお友達がいて、先生も良かったので、本人的にも楽しみだったのだと思います。

体操教室に通い出したことで、娘はスキップもできるようになりましたし、側転をはじめ、マット運動のいろんな技や鉄棒、トランポリンもできるようになりました。

そして、いまだに、体を動かすことに抵抗がなく、スポーツは得意だと、自分では思っているようです。

この後の記事で書いていきますが、娘は、中学時代に不登校を経験します。その時にも、本人の運動への抵抗のなさが、回復をサポートしました。それくらい、基礎的な運動能力を育てておくことが、後から本人の成長を後押ししてくれることがあります。

まとめ

水泳と体操を始めたことで、娘はバレエをやめました。ですから、娘の小学生時代の成長は、水泳と体操にほとんど支えられてきました。小学校時代の習い事は、この2つだけで、他にはやっていませんでした。

そして、上に書いたように、毎年目覚ましい成長をしながら、担任には過去の発達課題について伝える必要もなくなっていたことを思えば、この選択は間違いではなかったのだと思います。

何かが突然効いたとか、突然変化があったというわけではなく、やはり、何事も積み重ねなのです。だけど、子どもの成長はとても目覚ましいものです。1ヶ月、3ヶ月、半年で、大きく成長します。

基礎的運動機能を育てることで、神経の発達が促され、学校や家庭での経験の幅が変わります。すると、さらに、その経験が、子どもを成長させてくれます。成長は、このようにして、ポジティブなスパイラルで生じます。親が見えていない場所、そして、子どもの身体の内側で、成長は着実に生じます。

お子さんの発達で悩んでいる方は、運動することからトライしてみるといいと思います。

運動への抵抗が起こっていたら

発達課題を持つお子さんの中には、運動そのものに苦手意識を感じていたり、水が怖かったり、水泳教室や体操教室など、集団が怖いと感じてしまうお子さんがいます。

早めに気がついて、親御さんがサポートできる場合は、その恐怖や不安も和らぐことがあるのですが、この子はそういう子だからと決めてしまったり、どうやって慣れさせていいかわからず放置していると、その特徴が強まることがあります。

親だって初めての子育てですから、わからないこともあります。そういう課題がある場合は、当然ながら、無理をして、水泳や体操をする必要はありません。そんな時は、肌のふれあいや体遊びから始めてみてください。

ぎゅーっとハグをしたり、布団の上でゴロゴロしたり、体を使って遊ぶことでも十分に発達を促すことができます。

教室に通ったり、水に慣れることは、誰かと比べたりせずに、ゆっくりやっていけば大丈夫です。

発達が気になる人のための体操もおすすめです。ブレインジムは、1970年代にアメリカで広まった、発達を促すための体操です。誰でもできるシンプルな動きです。ぜひ、チェックしてみてください。

この記事は、Amazonアフィリエイトプログラムに参加しています。

小学校時代のやり残し

今回は、娘の小学校時代の成長を支えた運動について詳しく書いてみました。こうして書くと、とても良い成長を娘がたどってきたように思えるかもしれません。

ですが、実は、私たち夫婦は、娘に関して、致命的なミスを犯していました。それが、中学になって明らかになり、中学〜高校時代にかけて、私たちは親子一丸となってそれを克服しました。だからこそ娘の今があります。取り戻しはできるんです。だけど、なるべく早くに気がついて、対応できることもあります。この次の記事で、続きを書いています。

不登校リカバリーCPCでは、発達課題のあるお子さんの子育てに、役立つ記事を発信していきます。

他2名のチームメンバー、臨床心理士のかちゆみこさんとアロマインナーチャイルドワークの東海林智子さんと一緒に、発達課題と不登校の回復プロセスについて、リアルな体験談を発信していきます。

ぜひ、アカウントをフォローしてお待ちくださいね。

登録無料★不登校リカバリーCPC

毎月配信される対談動画やコラムの配信情報を受け取って、一緒にお子さんの心と体の健康に寄り添う育児をしましょう!

こんな人に参加をおすすめします

子どもを抱きしめられるようになりたい

子どもと愛を持って深く関わっていきたい

子どもの発達課題にしっかり向かい合いたい

引きこもっていたり、学校に行きたがらない子どもを、適切にサポートしたい

フリースクールが気になっている、または、フリースクールに子どもが通っている

園や学校とどうやりとりしたらいいか知りたい

シングルペアレントとしての育児に自信を持ちたい

夫婦関係を改善したい(性の課題、共働き、コミュニケーション...etc.)

ママ友と上手く関わりたい、または、関係を整理したい

その他(地域のスポーツクラブ、習い事、塾など)の外部団体との関わりに悩んでいて、対応を考えている

自分自身の育ちについて整理したい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?