TVアニメ『錆喰いビスコ』の菌糸的想像力:「きのこ的生き方」を媒介する声について

はじめに

狂言「茸」

弱きをんなであるくさびらはほいほいとまた生えまた生え山伏負かす

――米川千嘉子

2022年3月に放送が終了したTVアニメ『錆喰いビスコ』は、きのこという神出鬼没のモチーフを巧みに料理し、バディものの文脈に乗せながら、画面上で派手に咲かせた意欲作である。

本作は、有機物・無機物を問わずすべてを錆び付かせる「錆び風」が吹き荒れる近未来の日本を舞台として、がらっぱちの「キノコ守り」の少年・赤星ビスコと美貌の少年医師・猫柳ミロが繰り広げる冒険活劇だ。防衛兵器「テツジン」の暴走によって東京を爆心地とする大穴があき、それをきっかけに「錆び風」が吹き始めて幾年、日本の国土は荒廃の一途をたどり、鉄砂漠と呼ばれる不毛の大地があちこちに広がるようになっていた。日本中を旅しながら、錆の濃い地域にきのこを生やしてまわる「キノコ守り」の一族は忌み嫌われており、ビスコはきのこテロの実行犯として指名手配されていた。実際には「キノコ守り」の咲かせるきのこには錆を浄化する作用があるのだが、人々は分解者としてのきのこの働きには気付いておらず、反対にきのこが錆を撒き散らしているに違いないと恐れていた。そんな情勢下、忌浜県で医院を営む「パンダ先生」ことミロは、「サビツキ」の治療にきのこが有効であることを突き止めていたが、きのこの取引は厳しく取り締まられていた。ある日、ミロは流浪の末に忌浜県にたどり着いたビスコと運命的な邂逅を果たし、「サビツキ」の瀕死状態から大切な家族を――ビスコは師匠のジャビを、ミロは姉のパウーを――救いたいという利害と信念の一致を見て、すべての錆を浄化する霊薬きのこ「錆喰い」狩りの危険な旅路に就くことを選ぶ。二人は政治的野心に満ちた忌浜県の悪徳知事・黒革に追われる身となり、黒革の親衛隊との交戦を重ねながら「錆喰い」の謎に迫っていく。

以上の梗概からも予想されるように、本作を読み解くためにはきのこというモチーフについて理解を深める必要があるが、なんと折よく、2022年4月28日に発売された『ユリイカ』2022年5月号(第54巻第6号)で「菌類の世界――きのこ・カビ・酵母」の特集が組まれていた。筆者も存分に巨人の肩の上に立たせてもらうことにする。この特集のなかで、きのこ文学研究家の飯沢耕太郎は、瘤久保慎司の原作小説『錆喰いビスコ』を宮崎駿の漫画・アニメ『風の谷のナウシカ』と対比しながら、「きのこ小説として、なかなかの出来栄えだった」と評価している。

『錆喰いビスコ』の世界観の根底にあるのは、きのこの両義性といえるだろう。ビスコが弓を射ると、胞子を塗り込んだ矢の当たった場所に、建物を一瞬に破壊するような巨大きのこが発生する。いわばきのこは強烈なパワーを持つ破滅的な武器なのだが、それは一方で生命力の発露でもある。

どうやら、『錆喰いビスコ』の作者、瘤久保慎司の発想の源になっているのは、宮崎駿の漫画・アニメ作品『風の谷のナウシカ』(1982-94年、アニメ映画公開は1984年)のようだ。『風の谷のナウシカ』では、汚染された大地に広がる菌類の森「腐海」は、あらゆる生命を死滅させる「瘴気」を発生するが、同時に来るべき浄化された世界のための「苗床」でもある。『錆喰いビスコ』にもまた、死を生に転化するきのこ的な価値転換の原理が働いているということだろう。

同特集のなかで、文化人類学・宗教社会学研究者の河西瑛里子も、樋口橘の漫画『シャンピニオンの魔女』および宮崎駿の漫画『風の谷のナウシカ』を例に引きながら、きのこの「毒された世界を浄化する役割」を論じている。「キノコは、実際は人々の役に立っているのに、誤解されて、気味悪がられて」おり、「気味悪さと有用性は生き物としてのキノコの特性でもある」と河西は言う(河西瑛里子「妖精とキノコ、魔女とキノコ、メディウムとしてのキノコ」『ユリイカ』第54巻第6号、2022年、174頁)。飯沢の「死を生に転化するきのこ的な価値転換の原理」とは少し切り口が異なるが、河西も「きのこの両義性」を強調した記述をしているのだ。

危険だが美しい。気味が悪いが役に立つ。このように、キノコ(菌類)には両義的なイメージがつきまとう。さらにかじれば、もしくはその輪の中に足を踏み入れれば、この世界を離れ、別世界に飛び込ませてくれるかもしれない。ゆえに、キノコ(菌類)とは、二つの世界の境界の象徴であり、両者を媒介する生物なのである。

さて、飯沢や河西の主張を繰り返すだけでは面白みがないので、本稿では飯沢自身が別の著書で提唱していた「きのこ的生き方」に着目し、TVアニメ特有の「声優の発する声」という観点から『錆喰いビスコ』に若干の追加的検討を行う。そのうえで、文化人類学者のアナ・チンが活写した、マツタケという希少性の高いきのこが資本主義社会のなかに菌糸を張り巡らして、人間の自己疎外を克服する道を示すさまに着想を得て、本作の分析をさらに深める。

「きのこ的生き方」とは何か

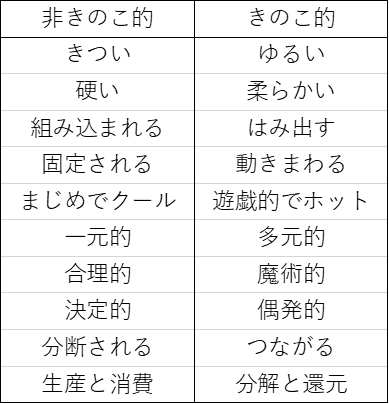

きのこというモチーフは人生観にも影響を及ぼすことがある。前述したきのこ文学研究家の飯沢耕太郎は『きのこのチカラ:きのこ的生き方のすすめ』(マガジンハウス、2011年)のなかで、「きのこ的生き方」なる人生観を提唱している。飯沢はきのこの属性に注目して、きのこ的/非きのこ的という一対の形容詞を考案する。その意味するところは以下の表のとおりである。

139頁の表にもとづき、筆者作成)

飯沢は写真評論家としての本業で雁字搦めにされ、リフレッシュのために長期休暇を取得して海外に滞在したときの経験から、「きのこ的生き方」のヒントを掴んだと語る。凝り固まった考え方をいったん脇に置いて、フットワーク軽くさまざまな物事に取り組んでみることで、人間の「可塑性」が磨かれていくというわけだ。

きのこが一見でたらめに生えてくるように、旅を続けているといろいろなハプニングが起こって、なかなか考えていた通りには行かないものです。時には毒きのこにあたるように、身の危険をともなうこともあります。旅が思いがけない出会いを生むこともきのこに似ています。菌糸がとんでもないものと結びついたり、何か不思議なものを引き寄せたりするように、事態がまったく予想もつかなかった方向に転がっていくことがよくあるのです。

私は人間という生きものには、かなり大きな可塑性があると思っています。いろいろな存在に、しかも同時になれるという幅があるということです。実際に家庭、職場、サークル、ボランティアなど、いろいろな顔を使い分けて生きている人はたくさんいます。そういう多次元的な可能性を持っている以上、それを活かさないのはもったいないと思うのです。

同じきのこでも幼菌と老菌では見た目がまったく違ったり、サルノコシカケのように植物にとっては害になるきのこがガンの特効薬になったり、ベニテングタケのようなちょっと気味が悪い毒きのこが幸運のシンボルになったりすることがあったりと、きのこも相当に多面的で多次元的な生きものです。そんなきのこたちのように、あっちに行ったりこっちに行ったり、たこ足配線的に自分の行動範囲を広げていくと、面白いものにぶつかる可能性も大きくなってくるのではないでしょうか。

飯沢の筆致は巻末に近付くにつれて、自己啓発の色彩を強めていく。人間社会における支配/被支配の構造や激しい競争状態に対するオルタナティブとして、エゴを手放し、あるがままの自分を受け入れる「きのこ的生き方」が打ち出される。

政治や経済の用語としての「力=パワー」は相手を屈服させ、時には暴力的に支配するものです。相手を敵か味方かに分け、勝つか負けるかを競うというのがその基本原理で、そこには殺伐とした不毛な眺めが広がっています。「きのこのチカラ」にはそんな強制力はありません。競争ではないので、勝ち負けもありません。それはむしろ相手と自分の間の境界線がぐにゃぐにゃに溶解して、一緒になってふくらんだり共鳴したりする、柔らかく幸福な「チカラ」のことです。

実は私自身、「反きのこ的」なあり方を頭ごなしに否定するつもりはもともとないのです。「まじめでクール」で、「合理的」で、「決定的」な生き方も、それはそれで立派なことです。第一「生産と消費」の活動がなければ、菌類も人間も生きていくことはできないでしょう。すべて表と裏、裏と表。力を抜いた時に、むしろ「チカラ」が寄り添うように身についてくる。「きのこ的」になろうとなどしないで、あくまでも自然体に生きていれば、自ずと「きのこ的」になってしまう。何だか禅問答めいてきましたが、それが「きのこのチカラ」の正体だと思うのです。

確かに、これは興味深い発想ではある。とはいえ、あくまで人間はきのこではなく、きのこのように生きるのは難しい。きのこの生態と人生観(ひいては社会のあり方)のあいだに大きなギャップがあることは否定しがたい事実であって、「きのこ的生き方」が無媒介に実現可能であるかのように語るのは少々短絡的と言わざるをえない。なぜなら、たとえ飯沢自身が「非きのこ的」な生き方を全否定するつもりはないのだとしても、科学的知見にもとづいて人生観をアップデートする試みは、しばしば現状を追認する危険なテクノクラシーに陥るからである。かつてフリーターや派遣社員が「旧弊に縛られない新しい生き方」のように持て囃されていたことと完全にパラレルには論じられないけれども、「きのこ的生き方」という言説も社会の流動性の高まりを追認する結果を招きかねず、十分な警戒が必要であろう。だからこそ、きのこの生態から人生観へ飛躍するにあたっては、いったん文学的想像力を媒介項として置くことが肝要だ。何となれば、高度な社会的営為を実現するのは証拠それ自体ではなく、証拠を吟味する手続きなのだから。

飯沢は『きのこのチカラ:きのこ的生き方のすすめ』というパンフレットの刊行から2年後、『きのこ文学ワンダーランド』(DU BOOKS、2013年)という書籍を監修している。飯沢はこの書籍ではきのこ文学研究家として手堅い仕事をしており、その序文で「文学者たちがきのこに引きつけられる理由」を魔術性・中間性・偶有性・多様性という4つの性質から分析している。

魔術性=「きのこの持つ人をまどわせ、別な世界に連れていってしまうような不思議な力」

中間性=「きのこがちょうど二つの世界の間に生えている」ということ

偶有性=「自然界の法則を無視したようなでたらめさ、何が出てくるかわからない」様子

多様性=きのこが「多彩な色や形を持つ生きもの」であること

TVアニメ『錆喰いビスコ』は「声優の発する声」という観点から見て、この4つの性質を併せ持った「きのこ声優アニメ」と評価できる。次節では、それ単体ではいかがわしい「きのこ的生き方」という言説を「きのこ声優アニメ」のフィルターで濾過することによって、直ちには実現不可能な輝かしい理想への憧憬として抽出することを試みる。

「きのこ的生き方」を媒介する声の芝居

TVアニメ『錆喰いビスコ』における声の芝居は、まるできのこのように魔術性・中間性・偶有性・多様性を帯びている。まず、声優陣の振る舞いに中間性(あるいは両義性)が認められる。ビスコの師匠・ジャビ役を演じる斎藤志郎はおちゃらけた愛嬌のある喋り方と真剣なトーンを瞬時にスイッチするし、黒革役を演じる津田健次郎は「キノコ守り」迫害の黒幕(本作の「ラスボス」)でありながら小物感を併せ持っている。両名は重厚さと軽薄さの境界線上をふらついて真意を視聴者に掴ませない。特に津田健次郎が赤ちゃん言葉をひょうきんに使う様子は黒革の俗悪さを鮮烈に印象付けており、Netflixで配信中のアニメ『極主夫道』(2021年)と併せて必見と言えよう。

また、声優陣の年齢やトーンにばらつきがあることは多様性と言いうる。男性声優だけを見ても、2022年5月末時点で斎藤志郎は65歳、津田健次郎は50歳、ミロ役を演じる花江夏樹は30歳、ビスコ役を演じる鈴木崚汰は23歳というように、声優としてのキャリア・年齢層双方において豊かなバリエーションが際立っている。メインキャラクター以外についても、第5話に出演した三人の女性声優――少年役の旗手・藤原夏海、『ウマ娘 プリティーダービー』で一躍時の人となった上田瞳と花井美春――は鈴木崚汰・花江夏樹ペアのアクの強さに正面から挑んでおり、不協和音を恐れない芝居は傾聴に値する。同じく第5話に出演した島田敏と大原さやかの異常カップルもピンポイントの珍味として見逃せない。声の芝居が全体として無難なシンフォニーを構成しておらず、暴力的とすら言いうる役者の我の強さ(控えめに言えば素材のよさ)を最大限に活かしているのは本作の大きな見どころである。

だが、「声優の発する声」という観点から本作を見たときには、前述の中間性や多様性よりもはるかに、鈴木崚汰・花江夏樹ペアの声が帯びる魔術性と偶有性に注目すべきである。第9話において、ビスコは黒革との死闘の果てに片腕を失い、満身創痍で溶鉱炉に沈んでいく。ビスコは「キノコ守り」としての誇りが詰まった自慢の弓をミロに託し、ミロと次のような会話を繰り広げる。

ビスコ ミロ、俺の肉が、骨がなくなってそれがなんだ。魂は死なない。地獄の底から這い上がって、必ずお前を守るぞ。ミロ、俺たちは相棒だ。ずっと一緒だ。だから、だから笑え。怖いとき、痛いとき、そういうときは、笑え。俺がずっとそうしたみたいに。お前が笑うとき、俺はそこにいる。

(中略)

ミロ 君みたいに、君みたいに生きてみる。何度折れても、砕けても、立ち上がって笑って、そうやって生きてみる。それで精一杯やって、いつか僕が引きちぎれて粉々になって、魂だけになったら、君にまた会える。

このやり取りを経て、第10話以降ではミロにビスコが乗り移ったかのように花江夏樹が発声するシーンが見られるようになる。重要なのは、花江夏樹が鈴木崚汰の「声真似」をしているわけではないということだ。花江夏樹は鈴木崚汰の息遣いや汚い語尾、それらを支える思想(キャラクターの人格として鈴木崚汰が解釈したもの)を察知して、鈴木崚汰の演技プランを体得している。YouTubeの『錆喰いビスコ』応援番組「びすこ部」第20回配信(2022年3月18日公開)において、花江夏樹は「ビスコ感」を出せてとても楽しかったと語っており、花江夏樹が鈴木崚汰を引き継いだことはほぼ確実である。

つまり、本作で花江夏樹は自身の「声のざらつき」(le grain de la voix)を保ちながら、鈴木崚汰の思想を肺と喉で体現しているのだ。こうして、キャラクターの手から手へと師資相承が起こっていることに声で説得力が与えられる。かかる引き継ぎは養成所を含む声優業界内のメソドロジーとして、本作のアフレコの外側にも「空気」のように広がっていると思われるが、一つの作品内でそんなメソドロジーを堪能できるのは視聴者としてはありがたい限りである。本作は、潜在的に不死身と言いうるきのこの性質が人間において表れることの奇っ怪さを視聴者に見せつけており、視聴者はあたかもきのこでトリップしたかのようにその妖しい魅力に眩惑されることだろう。これこそ魔術性と偶有性の極みである。そう、「きのこ的生き方」という言説は鈴木崚汰・花江夏樹ペアの声によって媒介され、ますますいかがわしさを増して、現実の手前で「ありえない」強度で抽出されたわけだ。いよいよ次節では、フィルターとして機能した本作と現実の接合面に分析を加え、本作の価値付けを行うことにする。

「きのこ的生き方」は資本主義を破れるか

冒頭で述べたように、ビスコは師匠のジャビを、ミロは姉のパウーを「サビツキ」から救うために危険な「錆喰い」狩りに挑んでいる。したがって、「錆喰い」は元来狩りの戦利品である。これに対して、本作の黒幕である黒革は「錆喰い」を横取りして商品化することを企んでいる。実は黒革は元「キノコ守り」であり、その知見を活かして、「サビツキ」の特効薬(「錆喰いアンプル」)を独占し、政治的な影響力を強めることを画策していたのだ。さらに、黒革は人工的に「錆び風」を吹かせるというマッチポンプも行っており、まさに「惨事便乗型資本主義」(斎藤幸平)の権化と言うべきキャラクターである。第8話において、黒革は「世界とカネは錆びた人間の延命への欲求で回ってるんだ」とミロにささやく。資本主義は人工的希少性を生み出すことによって延命される。「金儲けだけを考えるなら、人々の生活を犠牲にしてでも、希少性を維持するのは『合理的』でさえある」のだ(斎藤幸平『人新世の「資本論」』集英社新書、2020年、252頁)。

ここで注目すべきは、元来狩りの戦利品であった「錆喰い」が希少性の高い資本主義的商品に転化しうるということだ。このプロセスを分析するにあたっては、文化人類学者のアナ・チンのマツタケに関する調査研究が参照に値する。チンは環境破壊が進む「人新世」(Anthropocene)において、マツタケ狩り/マツタケ・ビジネスの構造にヒントを得て、「資本主義にもまれながらも、生きのびられるもの」を提示しようと試みている(アナ・チン(赤嶺淳訳)『マツタケ:不確定な時代を生きる術』みすず書房、2019年、vii頁)。チンは「進歩という概念にかわって目を向けるべきは、マツタケ狩りではなかろうか?」と問う(同書98頁)。チンが着目するのはむしろ、「不確定性」や「不安定性」である。

この本はキノコをめぐる旅についての物語である。その旅とは、不確定性と不安定性のあり様、つまり、安泰という保証がない生について探究するものだ。

もし、わたしたちの時代が不安定な様を感じるに熟したものだとしたら、どうだろう? もし、不安定性や不確定性、取るに足らないものと考えるものが、わたしたちが追求するシステムの中核であるとしたら、どうであろう?

マツタケは人工的に栽培できないきのこである(同書61-62頁を参照)。それゆえに、マツタケのサプライ・チェーンは原始的な採集から始まらざるをえない。原始的な採集は使用価値を重視する「非資本主義」的価値観とも相性がよい。本作においても、ビスコやミロが「錆喰い」を探し求めるのは人命救助のためであって、転売による金儲けのためではない。しかし、「資本主義の終わりを想像するより世界の終わりを想像する方が簡単だ」(フレドリック・ジェイムソン)。資本主義の外に出ることは決して容易ではなく、マツタケも「錆喰い」も希少性の高い資本主義的商品に転化されることから逃れられない。チンはこの転化プロセスを「サルベージ・アキュミュレーション」(salvage accumulation)と呼ぶ。本作において、黒革が「錆喰いアンプル」の独占による暴利を貪ろうとするのは、まさに「サルベージ・アキュミュレーション」の企てであって、これをきのこの扱いに長じた元「キノコ守り」の悪徳知事が考案する構図はなかなかよくできている。

マツタケは、贈り物としてはじまり、贈り物として終わる資本主義的商品である。完全に疎外された商品として存在するのは、ほんの数時間――木箱に詰められ、在庫目録として出荷されるのを駐機場で待ち、飛行機の貨物室のなかで旅する時間だけだ。しかし、これらの時間を無視することはできない。サプライ・チェーンを支配し、構造化する輸出商と輸入商の関係は、これらの時間のなかに埋めこまれているからである。在庫目録としてのマツタケは、輸出商と輸入商に利潤をもたらすための計算を可能にする。コモディティ・チェーンを組織する仕事をかれらの視点から価値あるものにする。これは、非資本主義価値の形態から資本主義的価値を創造するサルベージ・アキュミュレーション〔サルベージを通じた蓄積〕である。

以上述べたところから明らかなように、現代社会において「非資本主義」的価値観を貫徹するのは困難を極める。しかし、マツタケ・ビジネスを完全に資本主義的原理で染め上げることもまた難しい。なぜなら、マツタケが人工的に栽培できない「人智を超えた」きのこである以上、採集としてのマツタケ狩りは資本主義的な「労働」たりえないからである。マツタケ狩りは資本主義社会における人間の自己疎外を克服する道を示している。チンは次のように述べている。

人間はマツタケを支配することができない。したがって、マツタケが出るかどうかを待つことは、実存の問題である。マツタケは、わたしたちに人智を超えた自然のプロセスについて思いいたらせてくれる。わたしたちはすべてのものを修復することができない。たとえわたしたち自身が破壊したものでさえも、だ。

本作の「錆喰い」についても同様のことが言えるだろう。第10話において、黒革と合一して復活した防衛兵器「テツジン」は、作中で「神」あるいは「滅びそのもの」と評される(*)。「テツジン」が吐き出す無尽蔵の錆が「死神」なら、「錆喰い」は「死神喰い」だ、とも言われる(第11話)。そして、第12話(最終回)において、錆のなかから「錆喰い」と人間の混血として復活したビスコを目の当たりにして、ジャビは「神様になって、帰ってきおった」と言う。こうした一連の度肝を抜く再生プロセスは、「錆喰い」がマツタケを凌ぐほどに人智を超えていることの証左であり、人間が「きのこ的生き方」を体現することが直ちには不可能であることを示唆するものでもある。

(*)「テツジン」は『風の谷のナウシカ』の巨神兵に対するオマージュと思われ、ひょっとすると『伝説巨神イデオン』(1980~1981年)のブラックホール描写を意識している可能性もあるが、本稿ではこの点について掘り下げない。なお、冒頭で取り上げた飯沢の論攷「きのこ文学最前線:回顧と展望」においても、「テツジン」の元ネタについては言及されていない。

繰り返しになるが、あくまで人間はきのこではなく、きのこのように生きるのは難しい。だからこそ、「きのこ人間」となったビスコが日本を救うという本作の結末がもたらす清涼感は何にも代えがたい。第3話において、ジャビは「キノコ守りは人付き合いができねえ」とミロに語っていた。不器用なキノコ守りは進歩を至上命題とする資本主義的な価値観とは相容れない。しかし、キノコ守りは資本主義社会の外部、すなわち完全なるアウトサイダーの位置に立っているわけではない。キノコ守りは資本主義社会の内部に密かに菌糸を広げ、何度踏みにじられても立ち上がって、胞子のように同志を増やし、最終的に巨大な相手を負かす不屈の闘士だ。これぞまさに、飄々とした「きのこ的生き方」の極致として語り継がれるべきものであろう。本作が優れた「きのこ声優アニメ」として日本アニメ史に名を連ねることを祈ってやまない。(※2022年6月1日、「第3話において……語り継がれるべきものであろう」の部分を追記しました)

おわりに

社会思想史・農学原論研究者の雑賀恵子は、冒頭で取り上げた特集「菌類の世界」のなかで、きのこに対する憧憬の念を吐露している。

ともかく、森を形成している器官として木を想像すると、個体である器官の死はいずれ必ず訪れる。その遺体が菌類に分解され、その他の無数の生物がそれぞれ関わって分解された物質とともに、植物を育てる土壌となる。動物たちが、血液細胞のように植物の間を走り回り、食い、消化し、成長し、増殖し、死んで分解されていく。無数の死が、新たな生を生み出し、森は育つ。

だが、それであるにしても、意識を持ち、唯一無二の、絶対の固有性を有するものとしてしかこの身体を承認しない〈わたし〉は、愛しいものの死を、再生のためにあると受け入れられるか。〈わたし〉の死を、生の悦ばしさを保証するものとして納得できるだろうか。世界のために、〈わたし〉は死ねない。

受け入れざるを得ない。けれども、それは難しい。

ひとは、自らが閉じた〈わたし〉であるということを、手放せないのだ。

人間はエゴを手放せず、生への執着から離れられず、とめどない欲望のエスカレーションから解き放たれることができない。だからこそ、奇跡的な輝きを放つ本作の師資相承、文字通りの「きのこ的生き方」は眩しくてたまらない。雑賀も「〈わたし〉を手放すことができないにしても、せめて夢想の中で、私はきのこになろう」と夢想してやまない(雑賀、同論攷221頁)。

「『きのこ的』になろうとなどしないで、あくまでも自然体に生きていれば、自ずと『きのこ的』になってしまう」――飯沢はそう主張していた。本稿がきのこを主題に掲げつつも「非きのこ的」な文章にとどまったのか、知らず知らずのうちに「きのこ的」な文章になったのかはわからない。ただ、きのこというモチーフが実に興味深いものであることは確かであり、それに気付けただけでも筆者の人生は多少豊かになったと言えるのかもしれない。

参考文献

飯沢耕太郎『きのこのチカラ:きのこ的生き方のすすめ』マガジンハウス、2011年。

飯沢耕太郎監修『きのこ文学ワンダーランド』DU BOOKS、2013年。

斎藤幸平『人新世の「資本論」』集英社新書、2020年。

『ユリイカ』第54巻第6号(2022年5月号、特集「菌類の世界――きのこ・カビ・酵母」)、青土社、2022年。

アナ・チン(赤嶺淳訳)『マツタケ:不確定な時代を生きる術』みすず書房、2019年。

皆様からいただいたサポートは資料の購入や取材のために使わせていただきます。よろしくお願いいたします。