最近の記事

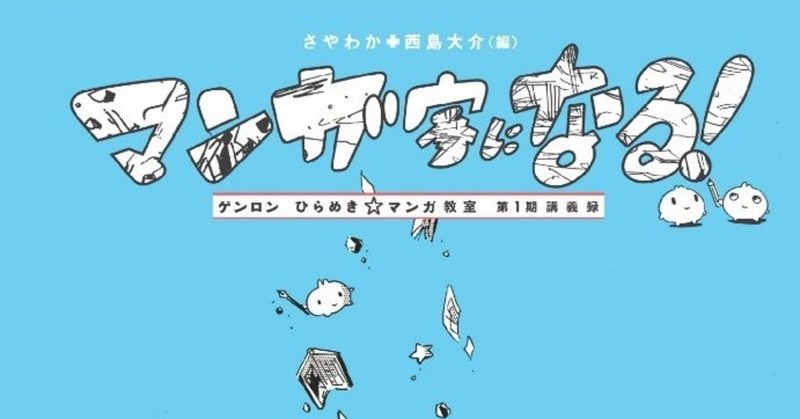

マンガ家が語る「最後までページをめくらせる」方法論――『マンガ家になる! ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 第1期講義録』を読んで

『マンガ家になる! ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 第1期講義録』が、マンガ批評本として、とてもおもしろかったよ。 タイトルだけ見るとマンガ家入門本だけど、技術論やキャラクター論、物語論、市場の状況などを織り込んだマンガ批評本として読むことができ、とてもおもしろかった。 ぼくがリアルタイムでマンガ批評を読んでいたのは2000年代後半、著者名で言うと伊藤剛とか宮本大人くらいまで。それ以降、分析的なマンガ批評はアカデミズムに回収され、門外漢にはアクセスしにくくなった印象がある