学力を上げる方法 / 資格試験をクリアする方法

まず保護者や教師を中心に「学力」と呼んでいるものは、真の学力というよりは、質的に 「復元力」というものに近いのではないかと考えます。

復元力をわかりやすく言い換えれば、 『パズルを解く力』ということかもしれません。

たとえば、代表的なパズルの一種である「知恵の輪」は、外し方がわからないと、へたすると永遠に外せませんが、一度外し方を学習すると、もう興味を失うくらい簡単に外せるようになってしまいます。

だから、学習面において、この法則を利用しない手はないのです。

多くの入学試験や資格試験などで出題している問題のクリアー方法は、この知恵の輪の法則に似ていて、一度似ているようなものを事前に解いておいて、その後たまにそれを確認して、自然と身につけるというものです。

ですから、「学力を上げる」とは簡単に言うと、問題集などの試験問題(教科書と似たような問題やパターン化された応用問題)をパズルと見立て、事前にやっておいて、解き方(外し方)に慣れてしまうということになるかと思います。

しかし、問題はそのやり方と、要求される範囲が膨大な量(範囲)であり、かつその内容が興味の持てないものであるということかもしれません。

「一体、何の為に、こんなものを覚えなくてはならないの?」とか「もっと大切なことを今、やるべきではないのか?」とか。・・・・・もっともなことです。

しかし、目の前にあるそういう類の試験をすべて避けて通るのは、この世の中では厳しいという現実もまたわかっています。

ならば、「できるだけ、精神的負担や時間を少なくして学力を上げる」しかありませんね。

今回はその具体的なやり方を自分なりに記事にしてみました。

このやり方は小学校の勉強から大学入試、そして資格試験などにも応用できますが、説明上わかりやすいよう、小学校中学年くらいのレベルで説明したいと思います。

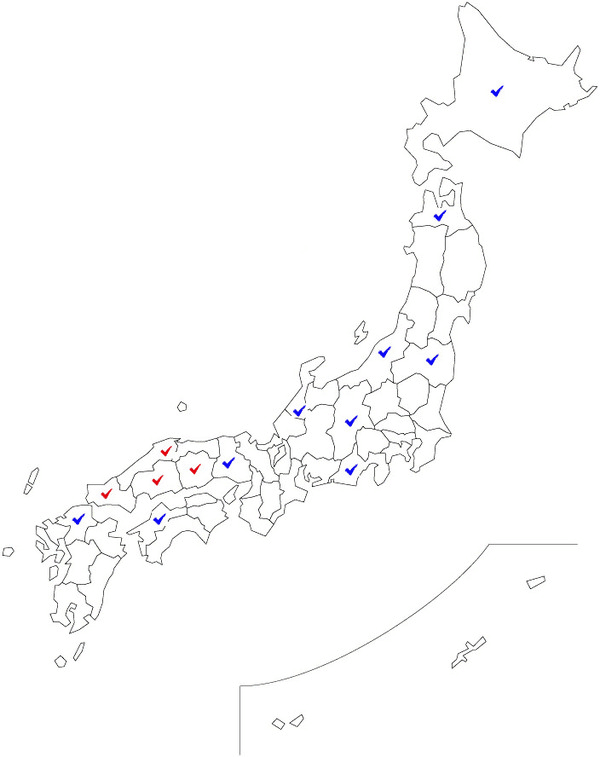

問題【下の白地図に47都道府県名を記入しなさい。】

これを、小学校4年生くらいの児童が、明日までに覚えなければならないとします。時刻は現在、午後8時くらいとします。

あなたでしたら、子どもにどういうアドバイスをしますか?

まず、家庭用のプリンター汎用機などを使って、白地図を4~5枚用意します。それから学習開始です。

まず、あらかじめ知っている県があるかもしれないので、1枚目に知っている県名を記入させてみます。

そうすると、下の図のように自分が住んでいる県が広島だとしたら、広島はわかって、その両隣りくらいは書けるかもしれません。

あと、おまけで特徴的な北海道なんかも書けたりするかもしれません。

そうすると、47問中、4問はクリアーなので、残り43か所の「復元」が出来ればOKということになります。

したがってクリアーした県にはレ点を付け、5~7分くらい、43か所を覚える作業になります。

ポイントは、ここは必ず短時間にすることです。

時間は足りないくらいでないと集中力が落ちて、学習が阻害されてしまうことになります。

或いは、「できるだけ短時間で覚えて、大体いいと思ったら、再テストするよ!」と言ってもいいかもしれません。

そして2回目の再生テスト用紙を与えます。

すると、かなり書けた場所(県)が増えていたりします。

短時間で隠されたため、忘れないうちに書き込もうという心理が働くためです。

しかし、中には1~2個しか増えないような児童もいます。その場合でも「ダメじゃん!」などと言わず、「あ、2個も減ったよ」と肯定してあげることです。

2回目以降は、下のようにどんどんと県名が埋まっていくはずです。

こうなると、本人もその成果にやる気が出て、「はい、次の紙!」というような感じになってきます。

こんな感じで見る見るうちに空欄が埋まってきます。

おそらく、この程度の課題であれば、5~6回、「白紙問題」→「復元」の手順を繰り返すと、完璧に覚えられていると思います。

所要時間は、1時間はかからないと思います。早い子だと30~40分くらいで到達できるでしょう。

これをやり方を間違い、「あんたがのんびりしていたからでしょう、はやくしなさい!」などと叱ってしまうと、やる気を著しく損なうばかりか、結果もまったく出せないという状況に陥ってしまいます。

このやり方のシンプルなサイクルは、「隠す」→「復元する」→「覚える」→「隠す」→「復元する」の繰り返しです。

入学試験や資格試験は、問題ごとの微細な違いはありますが、人がパズルのように作ったものなので、いずれもパターンというものがあります。

これを多少お金はかかる場合もありますが、過去問題集などで繰り返し、、「隠す」→「復元する」→「覚える」→「隠す」で潰していくだけで、やり方の基本は同じです。

例えば、人が初めて重要な試験に直面するのはやはり、高校入試だろうと思います。

その時、中学校の定期試験で思うような点数が取れていないと、担任の先生から面談などで、「データ上、このままだと志望校は確立厳しい」などと言われてしまうことになります。

そこで、塾や家庭教師などと焦って考えがちですが、経済的に大きな負担になる割には、思ったような結果が出せないことも多いようです。

【高校入試で、合格の可能性を上げたい場合】

三者面談で、このままでは志望している公立高校への合格は厳しいと言われた中学三年生の12月頃の状況という設定で説明します。

この場合、やり方は上の説明とまったく変わらないのですが、その質と量は当然、ぐっとレベルアップすることになります。

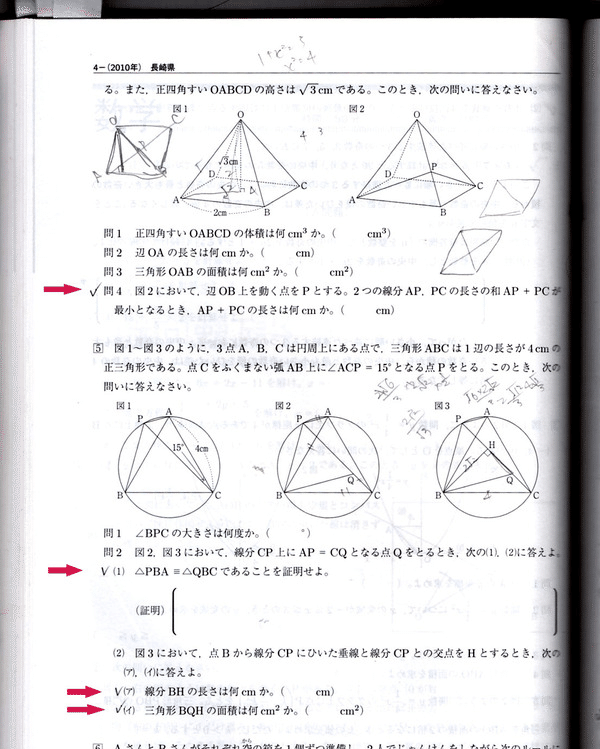

まずは、下の画像のような過去問題集を手に入れます。

下の本の場合、昨年から5年遡った入試問題と解説、それに出題傾向などが載っています。1,000円~1,500円くらいでどこにでも売っていると思います。

①まずこの本に載っている5教科5年分、25回分を3回やると決心します。

上の白地図を4~5回やるのと同じ意味です。

受験生であれば、頑張れば2~3ヶ月でできるぐらいの内容かと思います。

②三者面談で「厳しい」と言われたぐらいですから、やろうとしても解けない問題がかなり多いと思います。

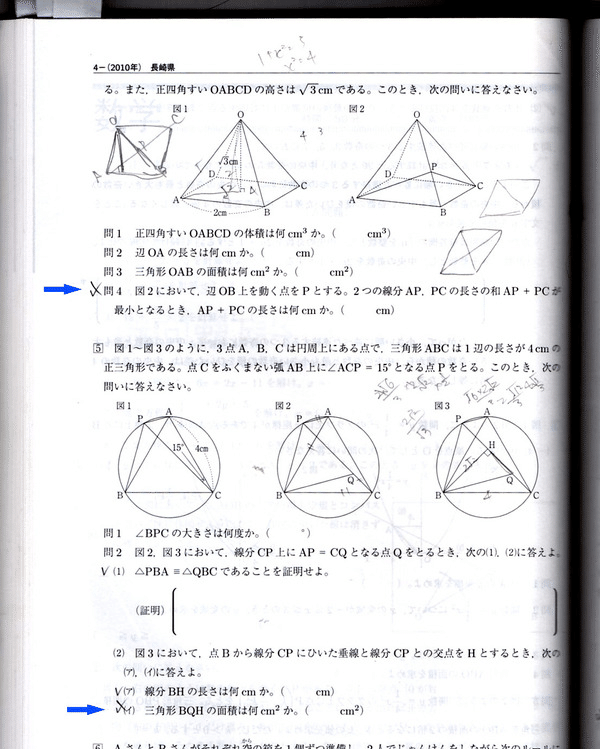

その場合は、長々と長考したりせず、「わからない」と割り切って問題番号の左横にレ点を付けて次に行きます。

下図の赤い矢印のような感じです。

ここで、重要なことは、絶対に問題集に解答を書き込まないということです。

直接書いてしまうと、繰り返しできなくなってしまいます。

レ点も鉛筆で書くようにすれば、その後きょうだいも再び使用することができます。

解答を書くのは、コピー用紙やチラシの裏でも構いません。

この場合、数学ですから解答を見て、「あ、そうか」というわけにはいかないかもしれません。

しかし、この数学の問題でさえも、所詮人がつくったパズルのようなものですから、必ずわかりやすい解説がどこかに載っていますし、保護者の方でもよく解説を読めば解き方が理解できる程度のものです。

参考書を追加購入したり、第三者の説明に頼る場合があってもよいと思いますが、基本は「誰でもゆっくり説明を読めば理解できる程度の問題しか出題されない」と理解してほしいと思います。

また、完全に理解できた自信がなくても大丈夫です。

要は問題のパターンを覚えて正答にたどり着ければよいわけです。これは時間さえかければ、必ずパーセントを上げられます。

ここで大切なことは、入学試験は「100点は取れないようになっている」ということです。

もちろん中には100点を取る生徒も数人はいるかもしれません。

しかし、多くの生徒が100点を取れるような試験問題であると、「選考」の基準がぼやけてしまうために、ほぼそれができないような問題構成になっています。

一概には言えませんが、おそらく平均点が50~60点くらいになるように意図してつくられているのではないでしょうか?

従って、そもそも「選考試験」とは10~20点分は非常に難解であって、合格ラインとして推定される70点くらいを目標として今スタンスに取ると考えるべきと思います。

そして一か月やそこら経ってから2回目の同じ問題をやってみます。今度はレ点の付いた問題だけをやればいいので、1回目よりは大幅に時間は短縮されます。

余裕があれば3回目を行います。おそらくこの頃には、かなり精神的な余裕と自信が芽生えてきているのではないでしょうか。

前にも書きましたが、5教科5年分を3回です。更に余裕があれば、あと過去2~3年分遡ってみてもいいかもしれません。

あと、どのような結果になったとしても、それを受け入れることです。

もしかすると、何らかのトラブルで試験を受けることができないかもしれないし、他の問題で不合格となるかもしれません。

しかし、この方法はその後の資格検定試験などでも使える方法ですし、今後とも大きなチャンスを広げてくれるものだと思います。

結果的に「不合格」になったおかげで後で幸運な結果につながったなどということもよくある話です。

そして最後に、強調しておきたいことですが、この、「覚える」→「復元する」という作業は、コンピュータが最も得意とするものです。

何千という戦略を記憶したコンピュータが、将棋や囲碁の名人を打ち負かしたりするニュースも珍しくなく、近い将来、何十、何百という人間が現在行っている仕事が、コンピュータと機械にとって代わられると予言されています。おそらくこれはある程度事実となるでしょう。

「覚える」→「復元する」ということに多くの時間と労力を費やしても、コンピュータや機械に勝てる見込みはないでしょう。

それよりは、人間にしかできない「能力」や「資質」に注目し、それを発掘し磨いていく作業こそ今の児童生徒や若者たちに求められている力かもしれません。

そのことをしっかり見据えつつ、今目の前にある「学習」や「試験」、「学力」と向き合っていってほしいと思うのです。

この記事が誰かのために多少でも役立てば、うれしい限りです。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。