関門海峡のかっぱ アマゴゼ様|へうへうとして水を味ふ日記

台湾と日本を行ったり来たりしている文筆家・栖来ひかりさんが、日本や台湾のさまざまな「水風景」を紹介する紀行エッセー。海、湖、河川、湧水に温泉から暗渠まで。今回は門司港を訪れ、現地で伝説として語り継がれるかっぱの海御前に想いを馳せます。

「ねえ、おじいちゃん、あれが巌流島?」

祖父の背後から左腕に手をかけると、驚いて振り向いた顔は、見ず知らずの男性だった。

「あ、すみません!」

飛び上がって謝罪の言葉を伝え、そそくさとその場を離れ本物の祖父を探してかけよった。恥ずかしさで顔から火が出そう。白い波を立てながら走る、遊覧船のうえでの出来事だ。その前日だったか、何かしらの理由で祖父に叱られて少しの気まずさを紛らわすように、少し甘えてみようと思ったら失敗した。小学校高学年の女子らしい、厭らしい計算と浅はかさであった。関門海峡を目の前にするたび、得もいわれぬ恥ずかしさにチクッと心が刺される思い出だ。

小学生のころ、長い休暇は北九州市門司区にある祖父母の家で過ごしていた。今思えば、祖父母は工夫を凝らして九州北部の色んな場所に遊びに連れて行ってくれたが、国鉄職員だった祖父にとって門司港は殊に思い入れある場所で、その日は下関と門司のあいだの関門海峡をめぐる船に乗ったのだ。

あれから40年近い年月がたち、風景はずいぶん変わった。門司港レトロとして街並みが整い、門司港駅は大正時代の竣工当時の姿に修復された。栄町銀天街という約300メートルある長い商店街は空き店舗も増えた一方で、街のあちこちに面白いブックカフェや洒落たお店、素敵な民宿もできた。

変わらぬ風景もある。河豚がおおきく口を開けている絵の描かれた関門トンネルを出てすぐ右手に見えてくる“岩田屋住宅”、大正11(1922)年築の町家建築で、北九州市の有形文化財に指定されている。元は酒屋「岩田商店」で、現在は音楽コンサートや講演が蔵で催されるなど、地元の方々の文化発信基地となった。

関門海峡に鎮座する「和布刈神社」

昨年の夏に門司港を訪れたとき、長いこと行ってないなと思い立ち、和布刈神社に向かった。仰ぎ見れば関門大橋、向こう岸は下関、眼の前には関門海峡の渦潮が広がるこの神社で祀られているのは、潮の満ち引きを司る神様で、海峡の守護神でもある。

――赤間関はやとも(早鞆)のわたりにいたる。塩(潮)のゆきかひ、矢のごとくして、音に聞しにかはらず。――

松尾芭蕉、西行と並ぶ詩人として知られる連歌師、飯尾宗祇は、山口から筑紫に旅する紀行にこんな一節を残した。これほどに、関門の潮の流れははげしい。そうして潮の渦に巻き込まれるかのように、日本史上の重大な歴史事件が起こっている。平家の滅亡、武蔵と小次郎の巌流島の決闘、長州藩が欧米列強を相手に戦った下関戦争、台湾の領有をも決めた日清講和条約の締結、そして、太平洋戦争下では多くの日本の兵士が門司港より南方へと旅立ち、帰らぬ人となった。

和布刈神社は言い伝えによれば、神功皇后が新羅に兵を出した後に創建し1800年もの歴史をもつ。当時、凱旋した神功皇后がみずから和布を刈り取る神事から「和布刈」と名が付き、今でも旧暦元旦には神職がワカメを刈り取って奉納する祭事が行われているという。本殿まで歩く途中に、海面につづく古色を帯びた石の階段があった。龍神がここから登ってくるという話だが、本当に水面下から何かが這い上がってきそうなほど畏れおおさを感じる。

昔はなかった和モダンで立派な社務所も出来て、洗練されたデザインのお守りを当世風な作務衣の巫女さんたちが売っている。「海洋散骨」「空き家供養」や「終活セミナー」も行われているそうだ。

神社の向こう岸にみえる下関には、某リゾートグループのホテルが出来る話も耳にした。将来的にはちょっと高級感のある連絡船が往来し、関門海峡に散骨された肉親や先祖に参ってから、リゾートホテルに宿泊するような「大人のワンダーランド」的スポットになるのかもしれない。旧来の仰々しく伝統的な形式を抜けでて、未来的な葬祭の価値を提示する「終活の最先端」といった雰囲気だ。

平家の滅亡と海御前を想う

門司港は、台湾の日本統治期に台湾との航路(内台航路)が走っていたこともあり、わたしの暮らす台湾との繋がりも深い。2023年の夏には、山口市のYCAM(山口芸術メディアセンター)が、台湾人アーティスト3人による関門海峡と台湾にまつわる展覧会《浪のしたにも都のさぶらふぞ》を企画展示した。

この作品の中には、壇ノ浦の合戦で二位尼とともに入水、歴代天皇のなかで最も短命だったといわれる安徳天皇をはじめ、現在も稼働する製糖工場、戦争末期の「特攻」用ボートが隠された洞窟など、関門海峡の“地霊(ゲニウス・ロキ)”に出会うような仕掛けが施されている。

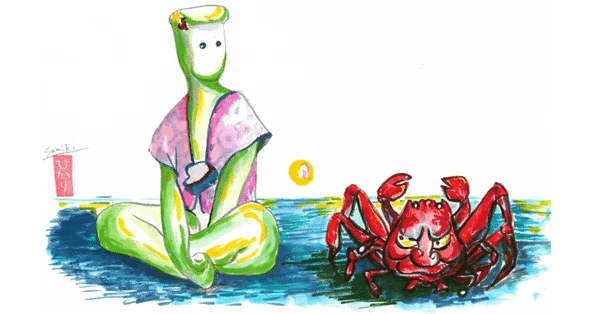

その展覧会の映像に出てきた河童の像「海御前」に心を惹かれ、門司港に来たついでに会いに行った。おなじ門司区とはいえ、海岸沿いを車で東のほうにずいぶん走った大積天疫神社の境内に、ひっそりと彼女はいた。壇ノ浦の戦いに破れた平教経の妻で、安徳天皇の入水を見届けたあと、自分も海に身を投げ、遺体がここ大積の浜に打ち上げられた。

流れ着いた遺体は地元の人によって埋葬されたのち、いつしか彼女はカッパの「海御前」となった。平家一門が亡くなり、海底に沈んだ武士は源氏への恨みを甲羅に湛えた平家ガニに、女官たちはカッパになったが、そのカッパの女総大将に、彼女はおさまったのである。

アマゴゼ様の像に、世間一般が“かっぱ”のイメージとして思い描く頭の皿や甲羅はない。しかし、デフォルメされた頭部になまめかしい肢体という姿は、お酒の「黄桜」のイメージキャラクターを描いた清水崑の絵のような魅力がある。アマゴゼ様は、源氏の旗とおなじ白い色をもつソバの花を嫌うらしく、ソバの花の咲く夏の時期以外は、手下のかっぱ達を海のいたるところに遣わせているという。アマゴゼ様の像の頭をよく見ると、ちょうどセミの抜け殻がブローチをつけたようにくっついている。もとはといえば、名前さえ夫の付属品のようにしか残っていない封建時代の女性である。それが、死後に多くの手下を抱えて力を奮っているとおもうと何とはなしに愉快だ。

――夏潮の今退く平家亡ぶ時も

わんわんと夏ゼミの合唱が響くなか、さきほど訪れた和布刈神社にあった高浜虚子の句碑をおもいだす。欠ける月に合わせて潮が退くように何百年ものときを駆けるダイナミズムが、関門海峡のあちらこちらに宿る。日本海と瀬戸内海が出会い渦を巻くこの地。いにしえより人々は、自然の摂理のなかに無常をみてきた。そうして、その積み重ねこそが日本の文化を培ってきたように思えてくる。和布刈神社の海洋散骨の案内が頭をよぎる。海洋散骨とは、粉となった遺骨を海に撒くものだ。

死後なんて、知ったこっちゃないやと思ってきた。でも、思い出おおきこの土地の、懐かしく慕わしい山口と台湾につながるこの海で眠るのも、けっこう悪くないんじゃない? 海に撒かれたあとは河童になって、アマゴゼ様の手下として海じゅうをかけめぐるなんて、けっこう素敵な死後なのではないだろうか。

文・写真・イラスト=栖来ひかり

栖来ひかりさんの関連著書

『台湾と山口をつなぐ旅』

栖来ひかり

台湾在住の文筆家・道草者。1976年生まれ、山口県出身。京都市立芸術大学美術学部卒。2006年より台湾在住。台湾に暮らす日日旅の如く新鮮なまなざしを持って、失われていく風景や忘れられた記憶を見つめ、掘り起こし、重層的な台湾の魅力を伝える。著書に『台湾と山口をつなぐ旅』(2017年、西日本出版社)、『時をかける台湾Y字路~記憶のワンダーランドへようこそ』(2019年、図書出版ヘウレーカ)、『日台万華鏡』(2023年、書肆侃侃房)、『台湾りずむ』(2023年、西日本出版社)。

▼連載のフォローをお願いします!

▼栖来ひかりさんのほかの連載を見る

いいなと思ったら応援しよう!