道具と貨幣/落語「大工調べ」より

1 はじめに

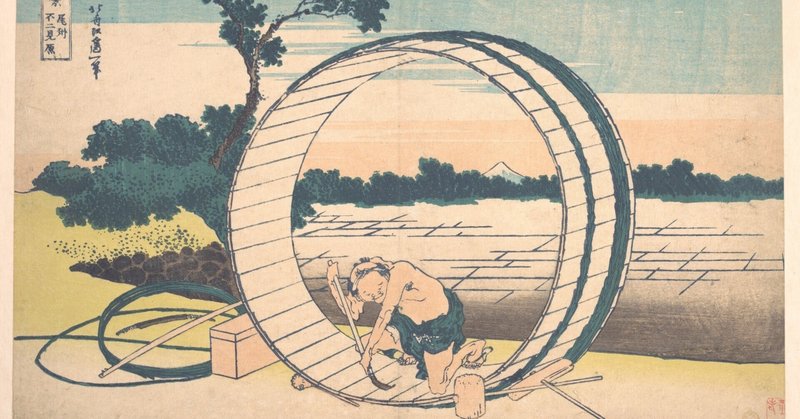

今回は落語「大工調べ」を素材に,道具と貨幣の観点をからめて「占有原理」について考えてみたいと思います。

この記事は,下記PDFで述べた「占有原理」についてイメージ的に例解するものです(念のため:この記事は「大工調べ」を対象として現行法を解説するというような種類のものではありません)。

一般に知られている落語「大工調べ」について,拙文ですが下記テクストを作ったので,これをもとに考えていきます。

2 テクスト

【テクスト「大工調べ」】

江戸の大工職人 与太郎は,歳をとった母親の面倒をみながら長屋で二人暮らしである。

そこに,若いながらも棟梁を務める大工の政五郎が訪ねてきます。明日から始まる屋敷改修の大きな仕事が入ったから,与太郎も来いと誘いにきたのでした。「俺たち大工は仕事さえあれば大名暮らし。さあ,仕事に行こうぜ」と与太郎に声を掛けます。

ところが,与太郎の返答が定まりません。「腕はいいのに,相変わらず頼りねえなぁ」と政五郎に呆れられながら,与太郎が言うには,「実は,家主の源六さんに大工の道具箱を持ってかれちゃったんです。四ヵ月分の家賃合計1両2分800文を滞納しちゃったんで,その質(シチ)にとられちゃったんです」とのこと。

政五郎は,「道具があるから大工は仕事をして,冬でも凍えたり夏でも干からびない生活ができるんだ。その道具がなくちゃ話にならない。いま手元に1両2分あるから,これを貸すから使いな。職人から道具を持っていく奴が悪いが,源六は町役人でもあるから喧嘩をしてもよくない。800文足りないが,よく事情を説明して道具箱を返してもらってこい」と言い含めます。

さて,与太郎は源六の元に行き,1両2分を源六に渡しました。しかし,源六は,800文足りないといって道具箱を返さず,1両2分も「内金として預かる」と言って返してくれません。

与太郎は,今度は政五郎を連れていきます。

事情を説明し,足りない800文は後にうちの若いもんに持って来させるからと頭を下げて道具箱を返してくれと言う政五郎に対し,源六は,「頭なんか下げてもらいたくないね。800文足りないんだ。800文持ってきな」と言って口論勃発。

政五郎は源六に言います。「今は町役人で大きな顔をしているが,お前は昔,着の身着のままでここに逃れてきて,優しい町内の人に面倒見てもらい,仕事を分けてもらい,命をつないできた。評判のいい焼き芋屋の六兵衛が死んで,その奥さんに言い寄って再婚したな。ちまちま節約を重ね,芋を焼く薪まで節約して生焼きの芋を売って,何人腹を壊した? 今では高利貸しまでして貧乏人を困らせて...。町役人で力のあるお前と,力のない俺たち大工。しかし俺たちには大岡越前守様がいる。お白洲で勝負だ」。

ついに事態は裁判となります。

一同がそろったお白洲で,大岡越前守は関係者に詳しく事情を聴きます。家賃滞納のために道具箱を源六が質にとったこと,未払い800文が足りないこと,政五郎がさらに800文を与太郎に貸す意思があることを確かめた大岡は,「与太郎,800文を政五郎から借りて,源六に直ちに払うように」と命じて,一度休廷となりました。

法廷外でそのとおり800文がやりとりされますが,源六が仲間と一緒に高笑いするなか,政五郎は,せっかく裁判したのに恥をかきに来たのかと言って悔しがります。

大岡は再度開廷し,源六が800文を受け取ったことを確認し,帰ったらすぐに道具箱を与太郎に返すようにと源六に命じました。

続けて大岡は,「ところで源六,家賃滞納のために与太郎の道具箱を質にとったということだったが,質屋の株(営業許可)は持っているのか?」と源六に尋ねます。真っ青になった源六は「ありません」との返答。大岡は,「営業許可なく質屋をやるとは何たることだ。お前が道具箱を20日間持って行ってしまったので,与太郎は老いたる母の扶養に支障をきたしたではないか。その損害を賠償するよう命じる」と言って,与太郎が20日間大工仕事をしたら得たであろう金額相当分3両2分を支払うよう源六に命じ,こうして一件は終了となりました。

3 落語「大工調べ」への一視角

(1)費用果実連関,信用供与

Pは基盤資源を有するがこれに投入すべき費用がないとき,Qから費用を融通してもらい,これを基盤資源に投入して果実を得る。Pはこの果実から生活費を捻出し,Qに対し費用分に利子をつけて返す(一期間で完結しない場合,これがサイクルで繰り返される)。

Aは畑を有するが蒔くべき種がない。買うお金もない。その時は,余剰の種を有するBから種を融通してもらい,Aはこれを自分の畑に蒔く。畑の手入れという労力投入も当然必要であるが,やがて果実が生じる。Aはこれを市場で売って貨幣を得て,融通してもらった種相当額分に利息を付してBに返す。

この連関により,Aは生活の維持・向上ができ,Bは信用供与したことにより余剰の種を無駄にせずむしろ利息という利益をえ,社会はAによる果実の供給を受けられるのであり,したがって,社会は豊かになる。

こうした費用果実連関や信用供与は社会に必要不可欠であるが,同時に,あらゆる不透明な互酬関係が生じる危険性の始原でもある。

(2)与太郎の基盤資源

さて,大工 与太郎の基盤資源は何でしょうか。

与太郎は土地などは持っていませんので,当然,大工としての技能と大工道具がその基盤資源となります。そうすると,与太郎にとって大工道具は死活の物品であり,両者は強い緊密関係にあることになりますので,これを「占有」の対象として保障し,この関係性に直接手を突っ込むことは「暴力」として違法認定されてしかるべきです。

よって,大家の源六が質屋の株を持っているかどうかを問わず,滞納家賃のカタに与太郎の道具箱を持って行ったことは,占有原理から直ちに違法ということになります。

例えば場面は違いますが,現在の民事の強制執行において,大工職人の大工道具は差押禁止財産です(民事執行法131条6号)。

(3)源六の意図

さて,源六は与太郎の4ヵ月の家賃滞納に業を煮やし,その大工道具箱を質に取っていったわけですが,その行動の意図の方も確認しておきます。

与太郎は大工であり,家賃を支払うお金は大工の仕事で稼ぐほかありません。そのために必要な大工道具を持って行ってしまっては与太郎は支払う原資を稼げません。では,どうして源六はそんなことをしたのか。もちろん,与太郎を窮地に追い込むためです。源六の意図は,「道具のない与太郎は大工仕事ができないが,金を借りることはできる。よって,他からお金を借りて私に支払え」というものであったと考えられます。

この構造はよく見ますと大変興味深いものです。つまり源六は,与太郎がその大工道具を使って稼いで滞納家賃を支払うということを信じていません。しかしながら同時に源六は,与太郎が誰かから信用供与を受けてお金を借りることを当て込んでいる。これを短縮して表現すれば,「私はお前を信じない。そういうお前を信じる者からお金を借りて,私に支払え」ということになります。

(4)道具と貨幣

与太郎の道具箱を持って行った源六の問題性は,このお話の上でも表面化されており,着目点というほどではないかと思われます。

このお話で着目したいのは,むしろ,与太郎と政五郎の関係性なり関係構築の在り方です。そこでの問いは,「なぜ政五郎は,与太郎に道具を貸さないのか」です。

政五郎は若いながらも棟梁であり,屋敷改修の大きな仕事をとってきて与太郎に仕事を分け与えることができる立場にあります。また,滞納家賃の件を聞いて,すぐに1両2分を与太郎に貸すことができる程度の財力もある。棟梁ですから,与太郎のような配下的な大工はたくさんいるはずで,当然,政五郎が与太郎のために大工道具を用意しようと思えばできるわけです。

しかし,政五郎は,与太郎に道具を用意するのではなくお金を貸します。それはなぜか。

政五郎のメンタリティーは,大工たる与太郎の基盤資源たる大工道具は与太郎に排他的に専属しているべきであって,それゆえに,「道具を貸す」という方策は念頭にすら浮かばない,というものであったと考えます(そうであるから,与太郎の道具箱を源六から取り返すことにこだわり必死になる)。

「冷たいじゃないか。あるなら道具を貸してあげなよ」と思うかもしれませんが,むしろ逆です。道具を貸せば,それは道具に手がかかっている状態となります。与太郎が使う大工道具に,貸した人の見えない手がかかっているわけです。これでは,与太郎の大工としての自由独立はいつ危険に瀕するか分かりません。

基盤資源となるべき道具を貸せば,それは与太郎の独立性を奪うことになる。だから,貸すのは貨幣なのです(なお,もちろん「貨幣を貸す」といっても,その金銭消費貸借が与太郎の自由を奪っていく無限の危険性を秘めていることは論を待ちません。しかし,その危険性の性質は,大工道具という基盤資源に手をかけたままこれを与太郎に供する関係性と,貨幣という媒介物を供するという関係性とでは,まったく異なるものとなるはずです)。

4 おわりに

以上を踏まえると,鮮明な対比が見えてきます。

基盤資源として占有原理により保障されるべき与太郎の大工道具,これに直接手を突っ込んでいく源六と,道具を貸すという形であってもこれに手をかけることを考えない政五郎,という対比です。換言すれば,現在目の前にある物しか信じられない源六と,大工仕事をしてくれる与太郎という未来の抽象的事柄を信じられる政五郎の対比,ということもできるでしょう。

【参考文献】

・木庭顕『笑うケースメソッド 現代日本民法の基礎を問う』(勁草書房,2015)

・麻生芳伸編『落語百選 春』(ちくま文庫,1999)

【関連記事】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?