#音楽

⑯ V.A. / In Fractured Silence (1984)

Nurse With Wound(NWW)ことスティーヴン・ステイプルトンのレーベルUnited Dairiesからリリースされたオムニバスが、仏SouffleContinu Recordsから再発された。LPしか出さない版元だという認識だったが、珍しくCDも併発だったから嬉しい。

United Dairiesは79年のNWW『Chance Meeting On A Dissecting Tab

⑮ V.A. / pop'n music 11 AC ♥ CS pop'n music 9 (2004)

KONAMIの人気音楽ゲームタイトル『pop'n music』シリーズ第11弾のサウンドトラック。ある時期からシリーズごとにテーマを設けるようになった『pop'n』だが、本作『11』のテーマは世界旅行であり、その名の通り世界各国の音楽が題材になっている。

『pop'n』は同社の『beatmania』の兄弟機という出自を持つタイトルで、その発想の根幹には『beatmania』同様にエレメカ(説明がち

⑭ The Belbury Poly / The Path (2023)

『FEECO』誌特別号『MUSIC + GHOST』で大々的に取り上げたGhost Box Records。その共同経営者であるジム・ジュップのプロジェクトBelbury Polyのニューアルバム『The Path』が先日リリースされた。同号でインタビューをして以来、プレスリリースを送ってもらえるようになり、今回も音源からアートワークまで一式寄せてもらった。アナログを購入したはいいもののまだ届いて

もっとみる⑪Andrew Wasylyk / Hearing the Water before Seeing the Falls

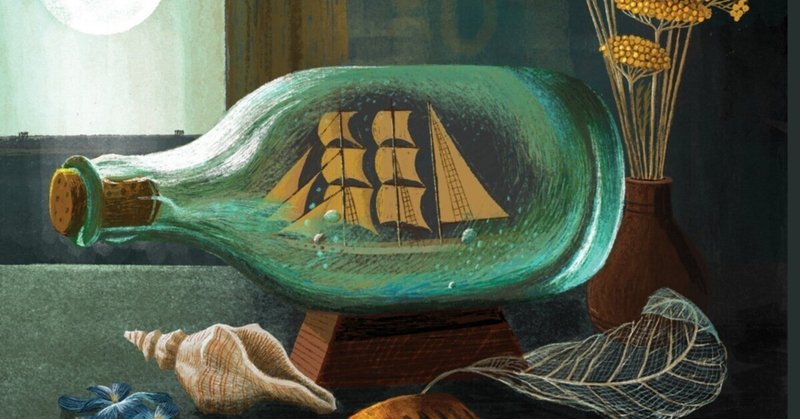

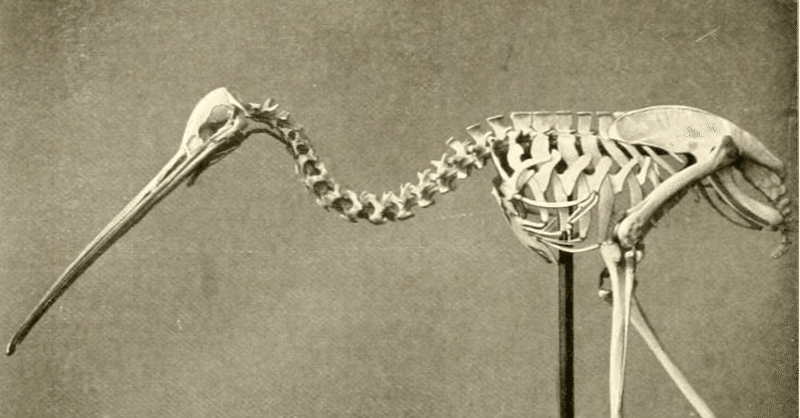

昨年購入したはいいが、ずっと積んだままであったアンドリュー・ワシュリクの最新作。遠海や孤島を撮影し続ける写真家トーマス・ジョシュア・クーパーの展示『The World's Edge』のために書かれた本作は、実際にワシュリクがクーパーとともに大西洋に浮かぶ孤島へ出向いて、現地から録音した音を素材にしている。世界的な海抜の上昇により35年以内に水没すると言われている島々の記憶を、クーパーは写真として

もっとみる⑩The Advisory Circle / Full Circle

12/10発売の『MUSIC + GHOST』で主題となるGhost Box Recordsは、音楽評論家のマーク・フィッシャーやサイモン・レイノルズが憑在論(hauntology)というタームを使用する際によく例示された。同レーベルが探求するのは50年代末から1978年の英国についての記憶だ。マーク・フィッシャーは、この志向を79年からのマーガレット・サッチャー政権によってフェードアウトさせられ

もっとみる⑨:MOGRE MOGRU / DIVE ACTION 1

「踊れないことに特化したDJイベント」というテーゼとともに2017年5月2日から始まった「盤魔殿」は、現在の時点でほぼマンスリー化しており、常に凶事をもって更新されていく現代の陰ひなたに咲く人間性という花の畑のようである。その花は享楽的に踊るダブパーティーやレイヴから、盤魔殿のように踊らずして立ち尽くす場まであまねく種が蒔かれており、人が集まり音楽鳴るところに起こる思惟をもって開花するものだと考え

もっとみるブツ群(2010s best music) 前

周りに感化されつつも着手しない悪癖を克服すべく書いた。いわゆるベストアルバム記事であり回顧録である。選ぶ基準はよく再生していた、ただ一点のみ。2019年は記憶が新しすぎて何も思い浮かばないため未選。以下、年を遡りながら書いている。

Current 93 / The Lights Leaving Us All (2018)

リリース日に開かれたロンドン公演を観に行ったこともあり、バンドの10年代

ブツ群(2010s best music) 後

V.A. / The 2013 Teen-Beat Portable Companion (2013)

詳細知らない音源②。知るきっかけはアートワークが目に止まったからで、勝手にステッカーにしたいくらい。現在はレーベル公式からダウンロードできる(画像クリック)。

ループ・ミュージックなFang Wizard、ちょっと垢抜けすぎな宅録シンセポップStick Insect、60年代の広告みたいな

⑤:Taro Nijikama / CHIVA VIVA EXTRAVAGANZA IMMORTAL ENTOURAGE (2021)

ヤスミラ・ジュバニッチ監督『アイダよ、何処へ?』を鑑賞してきた。映画はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争内で起きたスルプスカ共和国軍によるボシュニャク(イスラム教徒)の虐殺事件を主題にしている。3つのディケイドで民族間の溝を描いたダリボル・マタニッチ『灼熱』と違い、無数に行なわれたホロコーストのうちの一つを切り取ったドキュメンタリー志向のおかげで、建設的な示唆がほぼない重苦しい内容であった。第二次大戦以

もっとみる④:Mikado Koko / Maza Gusu (2021)

フランスのAkuphoneレーベルのことを知ったのは中東~バルカンの民族音楽を加工する音響作家Kink Gongのアルバムからである。60年代の残り火たるフリー・トランペッターのジャック・ベロカルや、中国の女性歌手リリー・チャオの復刻、邦人作家によるエレクトロニクスのオムニバス『青踏』といったリリースを見るに、このレーベルは「西側」の定義から外れるフォークロアを重用するスタンスなのだろう。耳に明ら

もっとみる③SCOOBIE DO / かんぺきな未完成品 (2013)

多摩市西部の山と団地の合間にあった生活協同組合倉庫での夕方アルバイト中に同僚の主婦(昔JAシーザーと飲んだことがあるだとか、謎の多い方であった。)が「早朝にスペースシャワーかなにかでSCOOBIE DOの新曲MVが流れてた」と教えてくれた2013年5月15日、自分はその曲が収録された『かんぺきな未完成品』を出勤前にしっかり買っていた。発売日ダッシュなんてしたのはこの日が今のところ最後かもしれない。

もっとみる