つれづれなる恋バナ 第八章 旅立ちの橋【歴史長編恋愛小説】

第八章 旅立ちの橋

花散らしの雨は、三日三晩続いた。

地面を叩きつける轟音を伴う激しい春雨のせいで、洛中における各所の桜ははかなく散ってしまったようである。

ようやく春の青空が戻った四日目。兼好は岩倉の堀川別荘にやってきた。広大な別荘の庭園に植えられた桜の木々も、花びらがすっかり散り落ちていた。

(なぜ、突き放したのだろう)

兼好の胸中は混沌としている。四日前、雨が降りしきる中、咲子は溢れる思いを露わにした。だが、兼好は受け止めきれなかった。

どれだけの時間、抱擁していたのだろうか。雨露に濡れながらふれた彼女の感触は、ふんわりとした柔らかさがあった。

彼女を抱きしめるのは、積年の願いではなかったか。ところが、口から出たのは、堀川具守への忠義心だった。堀川家家司としての誇りだった。やはり、十年にわたり仕えた主人を裏切るわけには、いかなかった。

大広間にて待機しているのだが、具守はなかなか現れない。四半刻(三十分)は待っただろうか。ようやく具守が入室したのだが、その表情は覇気はなく、どこか沈んでいる。右手には、一枚の文書が握られている。

重い空気が運ばれた感じがした。兼好と向かい合っても、具守はなかなか口を割ろうとしない。

(まだ引きずっておられるのか)

四日前、具守は咲子を苦しめたことへの後悔を吐露していた。そう簡単に、心が晴れることはないであろう。それどころが、目に力が乏しく、ほうれい線が深く刻まれ、見ていて心配になるほど潤いのない容貌である。

ようやく正面を見据えると、重たい口を開く。

「一条が……」

朝廷で一時は繁栄を極めた男の声が、ぶるぶる震えている。

「一条が、別れたいとの文を送ってきた」

それは今まで耳にしたことのないような、なんとも虚弱な声だった。

「まことでございますか」

「ああ。今朝、文が届いた。これだ」

具守がゆっくり右手を上げた。その手のひらに支えられた文書が、咲子から届いた離別状だというのだ。具守はそれをそっと兼好の膝の前に置いた。

「読んでみよ」

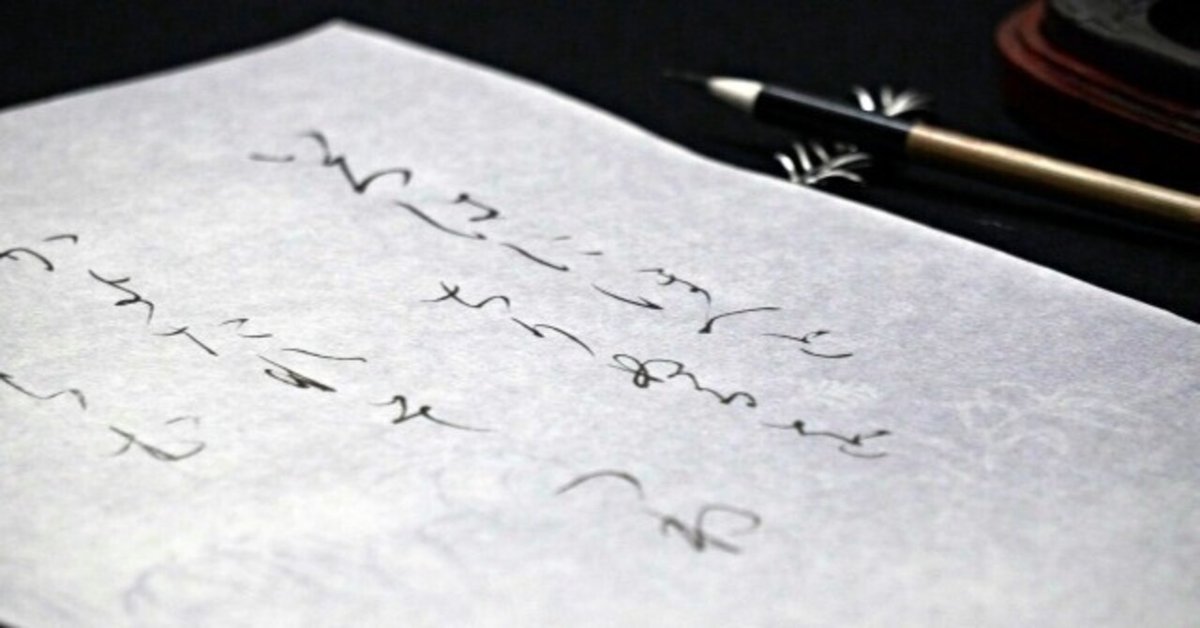

か細い号令を受け、兼好は文書を両手で丁寧に頂き、胸の前に寄せた。咲子の直筆の文を一覧するのは、これが初めてのことである。

冒頭に、岩倉別荘訪問の再三の誘いを受け入れきれなかったことを詫びる文言があった。そして、

わがままを承知ながら、大納言様とのご関係を終わらせていただきたく存じます。

紛れもなく、咲子からの離別願いである。直線的な表現に強い意思がにじむ。

初めて見る咲子の字は、その線の細さとが丸みのある柔和な筆勢を形どり、女性らしい優美さを感じさせる。だが同時に筆圧に乏しく中心のずれも垣間見られ、思い悩んだ末に震えるような筆遣いで綴った文章であることを偲ばせる。

大納言様の心温まる優しさ、私を導いてくださる誠実さに、未熟すぎる私はもうこれ以上お応えすることができません。大納言様からのご寵愛を賜ってきたにもかかわらず、身勝手な申し出をいたしますこと、誠に申し訳なく存じます。

四日前に兼好に語ったことと同じことが記されていた。

「すべて私の不徳の致すところである。この件において、責任はすべて私にあると思っている」

痛恨の表情を浮かべた具守は、静かに首を垂れる。

思えば、具守の咲子への恋文の代筆を始めたのは、延慶元年(一三〇八)の十一月からである。同じ女性を恋してしまった主人と執事の共同作業は、もう四年目。その間、具守と咲子は結ばれ、静かに秘めたる愛を育ててきた。それが今日、咲子の言葉で、突如として終止符が打たれることとなった。

「私は潔く、彼女の願いを受け入れる」

「しかし……」

「わしはもう分かっておるのじゃ。彼女の心がわしのもとに戻ることは、もうない」

魂が抜け落ちたような顔つきの具守に、諦めの言葉がこぼれる。あれほど情熱を傾けた女性から、こうもあっけなく手を引くのか……

(雨が降りしきる中、大納言様は部屋にこもり、相当悩み苦しんだのではないか)

兼好はそう想像した。それゆえ、咲子からの別れの文は、むしろほっとさせるものがあったのかもしれない。あれほど狂おしく咲子を愛したにもかかわらず、自分から別れを告げるのは相当酷であり、咲子に深い傷を残してしまう。

だがそれでもここで余生を共に過ごすとまで息巻いていただけに、いざ別れを受け入れるとなると、喪失感は想像を絶するものなのだろう。

「すべては、一条の苦しみに寄り添わず、無理を強いてきた私の思い上がりが招いたことじゃ。それに一条は、同居することが景子にばれてしまうことも恐れたはずで、実際にその危惧は何度も口にしていた。大ごとになる前に、自ら身を引きたいのかもしれない。彼女の心遣いに気づかず、愛を押しつけてきた私が全て悪いのだ」

たしかにひとたび二人が同居するとなると、どれだけ兼好があの手この手で策を弄しても遅かれ早かれ景子の知るところとなっていただろう。二人が引き裂かれるだけでなく、咲子は目の敵にされ、どんな醜い報復を受けるかわからない。さらに景子は具守の孫で堀川家の後継者である具親の養母でもある。名家が真っ二つに割れる事態も十分に考えられるのだ。

「愛とは儚いものだな。成就するには長い時間とたゆまぬ熱情を要するのに、終わるのはほんの一瞬だ」

まるでひとつの結論を導いたかのように、具守はしみじみとつぶやいた。だが兼好は食い下がった。

「大納言様、諦めるのはまだ早うございます。今一度お話し合いになればよいかと」

兼好は四日前に咲子の心情にふれたばかりなのに、まだこんなことを言ったのだ。やはり何があろうとも二人には幸せになっていただきたい。具守の前では、忠義の臣の鎧をまとうほかないのだ。

「もういい、兼好。わしはもう、一条には会えぬ」

「なぜそこまで弱気なことを」

「手紙の先を、よく読んでみよ」

険しい表情のまま、具守は兼好が手に持つ書状を指さした。兼好は慌てて、まだ読んでいない手紙の先の折り目を開いた。飛び込んだのは、脳天を叩き割られるような一文だった。

私は、近々出家する決意をいたしました。俗世を絶って、己を見つめなおしたいがゆえ

兼好は思わず声が漏れた。

「出家ですって」

手紙を持つ手が震える。文の中の「出家」の二文字の付近で、視点が激しく揺れる。

「これは私と決別したいという一条の強い意思の表れだ。ここまで言われると、もはや彼女に会うことはできぬ」

女が髪を下ろし俗世を離れるということは、当然異性関係を整理し色恋を絶ち切るということ。咲子の固い決意にふれ、兼好も言葉が見つからない。そんな彼の動揺を見透かしたかのように、いつの間にか真顔に戻っている具守が、声を挟む。

「兼好よ、今ならまだ間に合うかもしれぬぞ」

「えっ」

思わず兼好が前を向くと、具守は兼好をじっと凝視していた。切れ長の目から、鋭い光がほとばしっていた。

「私には、心を苦しめてしまった者が、もうひとりいる」

「もうひとり……」

「兼好、お前のことだ。一条のもとに行きたければ、行くがよい」

「大納言様……」

具守は、兼好の咲子への秘めたる想いを、知っていたのか。具守の深い苦しみには、咲子だけではなく、兼好への後ろめたさも含まれていたということか。

主人のまさかの提言に驚愕し言葉を失っている兼好に、具守が畳みかける。

「お前の気持ちはとうの昔に知っておった。お前は素直で気持ちが表に出てしまう男だ。私が知らないとでも思っていたか」

「そんなわけでは」

「わしは何も言わん。全てはお前次第だ。好きにいたせ」

具守は家司兼好が自分の気持ちを押し殺しながら自分と咲子のために誠心誠意尽くしてきたことを、はっきりと認識していた。そのうえで、自分が三角関係を降りるとの意思を示したわけだ。

「大納言様を出し抜くわけにはいきません」

「お前も分かっておろう。一条の心の中に、お前がいることを」

「それは……」

「四日前、お前は一条に会いに行ったのであろう。彼女に気持ちを打ち明けられたのではないか?だが、お前はわしに気兼ねしたのだろうな」

具守はすべてを見通していた。もう、この主人に何も隠すことはできない。

「実は、私が大納言様の文を代筆していたことに、一条どのが気づいていたのです。それをきっかけに、私のことを思うようになったのだと」

「やはりそうだったか。だがな、それ以前から、彼女はお前のことを意識しておる。わしは察しておった。抱いていたら、心の揺れは見えてくるものだ。彼女もまた、自分の気持ちには嘘をつけぬ女だ」

「そうでしたか」

具守はそっと視線を落とすと、ゆっくり首を垂れ始めた。

「わしの欲を満たすため、わしはお前を手駒のように使った。お前をいかほど悩み苦しませたか。どうか、許してほしい」

「おやめください」

具守は兼好の前で低頭したまましばらく動かない。余りに微動だにしないものだから、居心地の悪くなった兼好は、未だに手に握りしめていた手紙に目を移した。まだ読みかけだった咲子のか弱い文字に、焦点を合わせる。

出家を決意するに至りましたが、大納言様への感謝の念は尽きることなく生涯抱き続けます。また、家司の卜部兼好様をはじめ、堀川家の皆々様のご息災とご多幸を、心よりお祈り申し上げます。

との文言で手紙は結ばれていた。

具守がようやく頭を上げると、兼好は読み終えた手紙を丁寧に折り、具守に手渡した。咲子からの最後になるであろう手紙を右手でそっと掴んだ具守は、少しばかり目尻を下げ、口角を緩ませた。

「今日はもう下がってよい。これから、お前の望むとおりにせよ。わかったな」

何とも落ち着いた、優しい口調に聞こえた。主人としてではなく、一人の男としてそう告げたように、兼好には感じられた。

ゆっくり立ち上がった具守は、六十三歳には見えぬほどの爽やかな薄ら笑いを浮かべ、兼好を見下ろす。兼好が何も言えずにいると、すうっと立ち上がりこくりと軽く頷いた。

大広間に入った時は憂苦を抱きしめたような痛々しい雰囲気を醸していた具守。今はその痛みを忘れようとばかりに、天皇の外祖父として繁栄を極めた高貴な男の気品ある佇まいを装っていた。

そしてゆっくりと踵を返すと、足音を立てず、すり足のまま粛々と広間を出ていった。背筋はぴしゃっと伸び烏帽子が高々とそびえ、その後ろ姿には威厳すら感じられ、兼好には今までで最も大きく見えた。

気障な男のせめてもの強がりが、そこにはあった。

兼好は一直線に上京に向かっていた。

退出する具守の後方でしばし平伏していた兼好は、立ち上がるやまなじりを決し、勢いよくすぐに堀川別邸を飛び出した。

(急がねば)

目指すはただひとつ、一条大路の唐橋邸である。岩倉を離れると高野川の湖畔をひたすら南下し、糺の森を過ぎて出町の飛び石から鴨川を渡る。雨の影響で水深は上がっていたが、何とか通過。さらに歩き、東京極大路と交差する一条大路の東端にたどり着いた。あとは一条大路を西進するのみだ。

路面には、雨によって散らされた桜の花びらが絨毯のように敷き詰められている。桜が散った直後に広がるこの風景もまた情趣を沸き立たせる。だが今は感慨にふける暇はない。

(出家を思いとどまらせなければ)

兼好には、もう迷いはない。一刻も早く咲子に会い、出家を取りやめるよう説得せねばならない。そして、

(今度こそ、自分の気持ちをはっきりと伝える)

ようやくこんな心境になれた。四年もかかった。ついに心の奥深くで温め続けた想いを、一途に恋してきた女性に打ち明ける。

唐橋邸に到着した兼好は、板葺きの小さな門をくぐった。

四日前に咲子と向かい合った庭は、水はけが悪くまだ水たまりが残っており、ぞれをよけるように蛇行して歩いた。玄関口にたどりついたが、邸宅はやけに静かである。物音ひとつしない空間を突き破るように、兼好は声を上げた。

「咲子さん。いらっしゃいますか」

堀川家家司ではなく、一人の男として、唐橋邸を訪れた。もう「一条どの」とは呼ばない。

ところが、どれだけ待っても、中から誰も人が現れない。

(いないのか)

何度も咲子の名を呼んでみるが、咲子はむろん、両親すら姿を見せない。

嫌な予感が、兼好の胸をよぎる。

立ち尽くす背後から、男の声がした。

「おや、あなたは卜部どのでは」

聞きなれた声だった。振り返ると、そこにいたのは唐橋家の下男だ。咲子からの返事の文を堀川家に届けていた下男である。常に受取人になっていた兼好とは顔見知りと言ってよく、長い付き合いだ。

下男は手に小さな風呂敷包みを大切そうに抱いている。主人に頼まれおつかいに出ていたのだろうか。

ごくりと生唾をのんだ兼好は、恐る恐る下男に尋ねた。

「あの、咲子さんは……」

「姫君は、いらっしゃいません」

「いないとな。ではどちらへ?」

「洛中の、とある寺院へ」

その瞬間、兼好は血の気が引いた思いに襲われた。寺院に出向いたということは、今日出家するということなのか。

「もしや、そこで剃髪されるおつもりなのか?」

自分にとって最悪の事態になってしまったのかどうか、問うしかない。

「はい、朝も早いうちに、出発されましてございます。今日髪を下ろされるとのことで」

呆然として言葉が出てこない兼好をよそに、下男は言葉を続ける。

「ご主人、奥方様もご同行され、寺院にて姫君の剃髪を見届けられます。また、姫君は剃髪されるとこちらにお戻りにはなられず、お寺に籠って読経に励まれるおつもりのようです」

兼好は口をぽかんと開けるのみである。

(間に合わなかったか……)

咲子はすでに両親を伴い、出家の旅に出てしまったのだ。

そう、兼好は、間に合わなかった。

「どうして、どうして咲子さんは出家など……」

心がそぞろな兼好は、そうつぶやくのがやっとだった。下男は兼好の放心ぶりを察したのか、

「それが、私にもはっきりとは分からないのです。堀川様と離別されることを、とても心苦しく思われているとしか……」

確かに下男には冗長に出家の真相を語るはずはあるまい。

「卜部どのは、何かご存じないのですか?」

逆に下男に問い返されてしまった。彼もまた、咲子が突然出家を決断したことに困惑しているのだろう。兼好は、

「いや、分からぬ」

そう答えるのがやっとだった。

「姫君はただ一言、過去を断ち切って自分を見つめなおしたいと仰っておられました」

「そうか……」

兼好の耳の奥に、「過去」という言葉が重く響く。唐橋咲子にとって、細川具守はもちろん、卜部兼好もまた、「過去」の人となってしまったということなのか。

俗世を離れるということは、恋する女ではなくなるということだ。これまでに恋した男は全て忘却するという決意そのものだ。短い二字に込められた現実に、兼好は抗いたくなり、なんとか次なる言葉を捻りだした。

「あの、髪を下ろすのはどこの寺院なのか。教えてくれないか」

「それが……」

下男はばつが悪そうに応える。

「姫君から、決して口外せぬようにと念を押されておりまして。申し訳ありませぬ」

それは具守から、いや、兼好から詮索されないためか。追手を寄せつけず、誰にも邪魔されず、さっさと剃髪を済ませたいようだ。

「申の刻(午後三時)に入りましたな。いよいよ剃髪が始まる頃かと思われます」

「そんな……」

兼好は思わず空を見つめる。雨上がりの太陽が洛西から光を照らしている。

(なぜ、こんなにも急ぐのか)

雨に見舞われた三日間のうちに咲子は具守宛てに離別の文を書き上げ、雨が止むとすぐにこの下男を岩倉に遣わせ、今朝のうちに具守のもとに届けられたことになる。となると、四日前に兼好と別れたその際に、春雨に打たれながら出家を心に決めたということか。

「姫君はここのところずっと思い悩んでおられ、浮かぬ顔をされてました。あれほど明るくて朗らかで、笑顔を絶やさぬ方だったのに」

彼女がふさぎ込んでしまった原因は重々承知している。その一端は自分だ。だがこんなにもあっさりと出家を決断しようとは。胸の内にためていた苦痛がいかに大きなものだったかが伺える。

「ご主人と奥方様にはかねてより胸の内を打ち明けられていたようで、出家したいとも話されていたようです。ご両親も断腸の思いで、姫君のご意向をお認めになったのでしょう」

手塩にかけて育てた一人娘が目の前で剃髪する。両親の心境を思うといたたまれない。輿入れの願い叶わず二十九歳にして俗世を捨てる娘。咲子の決断を受け入れることは、相当の悲しみを伴ったはずだ。

「というわけで、今日は姫君はいらっしゃいません。何か御用でしたか?」

下男は、不思議そうに兼好の顔を覗き込む。

「いや、何でもない。たまたま通りかかっただけだ」

兼好はそう答えるのがやっとだった。

「左様ですか。では私はこのへんで」

下男は会釈をすると、風呂敷包みを抱きながら、邸宅の中に入っていった。その後ろ姿はどことなく寂しい。咲子の身近に仕えながら、彼女の心の痛みに気づいてあげられずこのような事態を招いた。この男もまた、激しく湧き上がる後悔の念と戦っているのかもしれない。会話をさっさと打ち切り内にこもってしまったことに、彼が受けた衝撃の大きさを物語っていた。

(終わってしまった……)

一人残された兼好は、その一言しか浮かんでこない。

もうここにいても仕方がない。どれだけ待っても、あの透き通るようにまっすぐ伸びた長い黒髪をたなびかせる咲子は、帰ってこない。

邸宅は相変わらず静まり返っている。それは「もうお前の来るところではない」とでも言わんばかりに、兼好の来訪に対し無視を決め込むような、冷たい対応にも見えた。

(ここを出るほかない)

がっくりと肩を落とした兼好は、呆然とした顔つきのまま玄関を後にした。さきほどはよけて歩いた水たまりにはまってしまい、ぽちゃっという音とともに、草履がずぶ濡れになった。それすら意識しきれない放心の兼好は、曲がりも止まりもせず、まっすぐ歩を進めた。ぽちゃぽちゃという音が連続する。

正門を出た。もう二度と入ることがないであろう唐橋邸に背を向けた兼好は、虚脱感が収まる様子がない。

桜の花びらがぽつぽつ落ちる路面を、ずぶ濡れになった草履でゆっくりと踏みしめた。

兼好は、自宅の庵がある東山の方向ではなく、一条大路を西に歩く。まだ家路につく気になれないでいる。冷静さを取り戻せないでいる男は、今はただ浮遊したいのだ。

西に向かってもどこにも行く当てがないのに、兼好はただふらふらと歩く。心の中が全く虚無になるとはこういうことか。意識空間ががらんどうのまま、ただ足を動かすのみである。

不思議にも今、大路には誰も歩いていない。たったひとりの孤独な行進である。

やがて、橋が見えてきた。その名は「一条戻橋」である。

(一条が、戻る橋か)

空洞だった意識空間に、じわじわと思考が甦る。

当然この橋の存在はかねてより知っている。だが今、まさかこの橋に痛切な思いを重ねることになろうとは。

(なんと皮肉な名前だろう)

この橋の下で、ゆっくり流れる小川は、京の都を南北に流れる「堀川」だ。つまり「堀川」の上を「一条」戻橋が横たわっている。

その橋を、卜部兼好が渡る。

ぎーぎーときしむ音が響く、古びた木橋である。かつては「土御門橋」(つちみかどばし)と呼ばれていた。平安期、亡くなったある漢学者の棺がちょうどこの橋に差し掛かった時、彼の死に目に会えなかった息子がやってきて嘆き悲しんでいると、なんと父が息を吹き返した。そんな伝承から、一条戻橋の名がついた。

兼好は橋の真ん中まで来た。南方面を向き、堀川とその河畔をじっと見つめる。視線の先の洛中のどこかの寺院で今、咲子は落飾している。

(咲子さん、戻ってきておくれよ)

叶わぬ願いを、心の中でぽつりと呟く。

京の都を静かに流れる「堀川」に横たわる「一条戻橋」において、自分のもとに戻るはずもない「一条」こと唐橋咲子を思い、過ぎゆく堀川の流れを見つめながら虚しく佇む卜部兼好。

まるで三人の恋の結末をそのまま映し出したような、偶然の一致をはるかに超越した構図が、今ここにある。

(もし間に合っていたら……)

兼好は仮定の話に思いを巡らせる。咲子が出発する前に唐橋邸に来ていたら、果たしてどうなっていたか。出家を思いとどまらせることができたのだろうか。はっきりと想いを告げたとして、恋が成就しただろうか。いや、出家を決意させるほど傷をつけてしまったのだ。冷たく突き返されてしまうのが関の山だったのかもしれない。

とにもかくにも、兼好の咲子への恋は、花を咲かせることなく終わりを迎えた。

(悔しい……)

兼好の目がたちまち潤む。去ってしまった咲子ではなく、自分自身への憤りが涙を誘う。四日前、全てを捨てる覚悟を決めて咲子の思いを受け止めていたら、こんな結末にはならなかったかもしれない。今頃この二条戻橋を二人で寄り添いながら渡っていたのかもしれない。

だが、兼好はその好機を逸し、咲子もそして具守も失意に堕ち、恋の三角関係はこの日をもって誰も満たされぬまま潰えた。

堀川の流れはゆるやかだ。今日、三人の男女の恋物語がもろくも壊れ去ったことなど知る由もなくのんびりと透き通った水を運んでいる。兼好はそっとその水面に目を移す。水面に映る自らの顔は、希望を喪失し生きる気概を吸い取られた男の惨めさを晒し、実に醜く見えた。

そこに、水に流されてきた数枚の桜の花びらが交錯する。湖畔のどこかしらの桜の木から散って風に揺られ川面に落ちただろう。生きる場所を失った純白の花びらは、最終的にはどこに流れ着くのか。川の流れに抗うことなく、運命に成り行きを任せるかのように静かにこの世から消え失せるのであろう。

そんな桜の花びらの末路に思いを致すと、兼好の脳裏は絶望感に染まっていった。

(桜が散り果てたように、すべてが、終わってしまった)

兼好は全てを失ってしまったような感覚になった。家督は弟に譲り渡し実家も追われるように出た。二条派の敗北により勅撰集入選の夢は潰えた。主人・堀川具守の引退により朝廷への再任官の道は途絶えた。具守と咲子の破局は家司としての重要職務を完遂できなかったことを意味した。

そして、恋焦がれてきた咲子は兼好の前から姿を消し、俗世を絶った。何もかもがするりと兼好の手を離れ、雲散霧消してしまったように思えた。

ただ、二十九歳の生身の男が、古びた橋の上にじっと立っているだけだ。

(私は一体何者だったのだろうか)

と、ふと我が身を振り返った時、

(私も、この世を捨てよう)

その一念が、胸の奥の薄暗い海から、ふわっと浮かび上がってきた。

兼好の心の内など知る由もなく、堀川はよどみなく静かに流れ、一条戻橋はその年季が入った橋脚に力をこめながら、傷にまみれたひとりの男をやさしく支えていた。

各章リンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?