つれづれなる恋バナ 第九章 いつでも微笑みを【歴史長編恋愛小説】

第九章 いつでも微笑みを

時間はゆっくりと流れるが、だが過ぎてしまえばあっという間に感じる。

天地は淡々と時を刻み、今は正和六年(一三一七)の一月である。

ここは洛北・岩倉の山辺の、広い敷地を誇る墓所だ。様々な雑草が生い茂る敷地の中に、ふわっと土が盛り上がった小さな半円の丘墓がある。傍らには真新しい墓標が立ち、「堀川内大臣具守之墓」と記され、横には「正和五年正月十九日没」と刻まれている。

墓前に、頭を丸めた二人の男が立っている。袈裟をまとった一人が読経し、墨染めの衣を身に着けたもう一人も手を合わせ黙想している。それが一通り終わると、二人は故人を偲び深々と頭を下げた。

「内大臣様がおかくれになってもう一年になりますな」

「ああ。かつての家司として葬儀を取り仕切り、岩倉別荘に近いこの場所で火葬を行い墓を建てることができ、涙にくれながらも安堵したものだ。あれから一年になるのか」

二人は感慨深げに墓標を見つめる。

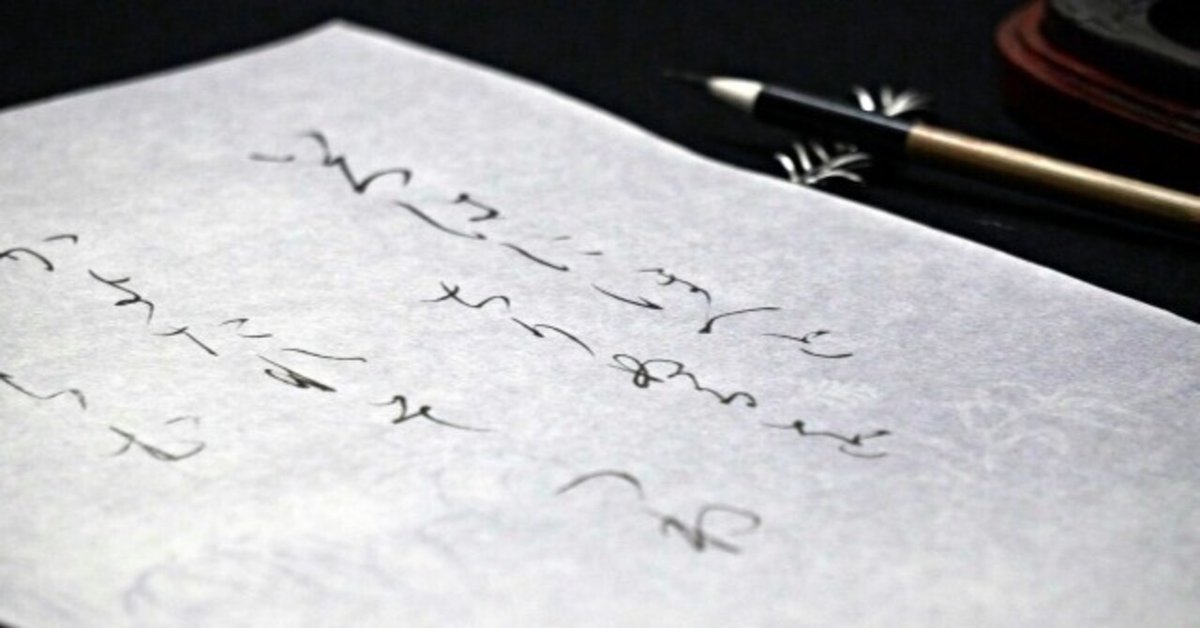

「この墓標は兼好どのが書かれたとか。相変わらず達筆でございますな」

「いやいや、字のうまさでは二階堂どのには及ばぬ」

「まだ二階堂とおっしゃる。今は頓阿(とんあ)でござるぞ」

「失敬、失敬。つい昔のよしみで言い間違えてしまった」

薄ら笑いをうかべつつ頭を掻いた男は卜部兼好、いや今は音読みで兼好(けんこう)法師と名乗っている。袈裟を着たもう一人の男はかつて二階堂貞宗と呼ばれ、今は僧籍を得て頓阿と称している。

頓阿から墓参したいとの申し出があり、二人してこの地を訪れたのであった。

「今思えば、偉大な方であった。名家堀川家の主に君臨し、先帝の外祖父となり朝廷の中枢にて栄華を誇り、最後は内大臣にまで叙された。誇らしい人生だったのではないか」

真顔に戻った兼好は、一年前に逝去した主人・堀川具守を短い言葉で端的に回想した。

岩倉別荘で隠居生活を送っていた具守は、正和二年(一三一三)十二月二十六日に内大臣に任じられた。これは政治的昇進ではなく、かつて天皇の外祖父の地位にあった人物を称える名誉官職としての慣例人事だった。よって、従一位内大臣が後世にまで伝わる堀川具守の最高官位である。

悠々自適に生きた具守が病に伏すようになったのは正和四年(一三一五)の初め頃だった。療養に努めるもののその甲斐なく、翌年の一月十九日に逝去した。享年六十八歳であった。

「まさかとうの昔に家司を辞めて出家した私が、葬儀を取り仕切ることになるとは、思いもしなかった」

「なんでも、権中納言様から直々に要請があったとのことで」

権中納言とは、具守の孫にして養子、堀川家現当主である堀川具親である。具親は祖父を最も手厚く葬送できるのは執事役として最も近くに仕えた兼好しかいないと判断した。堀川家から身を引いて久しかった兼好であったが、主人への最後の奉公と心得て、仕切り役を受諾したのだった。

「出家して以来、もう私が堀川家と関わることはないと思っていたのだが」

「出家なさったのは、もう六年前のことでしたな」

「六年前か……」

兼好は六年前、すなわち応長元年(一三一一)に思いを巡らせる。

改元されて間もない五月、院政を行う伏見院は勅撰和歌集の選者を京極為兼に任ずる院宣を下した。これで公式に勅撰集は京極派の主導のもとに編纂が進められることになった。

京極派との主導権争いに敗北した二条派からは、歌壇に政争が絡む現状を憂い、多くの門弟が官職を辞した。その一人であった二階堂貞宗は当初の考え通り、比叡山に籠り出家する道を選んだ。

貞宗の潔い決断は、兼好の背中を押すこととなった。主人・堀川具守に家司を辞めて俗世を離れる旨を伝えた。具守は何も言わず受け入れ、兼好は十余年に渡って務めた堀川家を去ったのである。それが六月のことであり、同月のうちに剃髪した。

堀川家家中に通知された表向きの理由は「歌壇の現状を憂い遁世する旨を伝え、承諾を得た」ということになっている。だか、その裏側に出家に及ぶもう一つの、いや真の理由があることは、兼好と具守のみが知ることであった。

なお、出家したとはいえ、僧籍を持つ頓阿と異なり兼好は厳密には僧侶ではなく「隠者」である。隠者は特定の寺院に所属せず、頓阿のように袈裟を身に着けることはない。基本的に自宅で修行生活を送る。兼好は引き続き、卜部家別邸である東山の小さな庵を生活拠点とした。

次に話題は、出家後に起きた出来事に及んだ。

「それにしても頓阿よ。二人とも出家した後、急転直下、あのような事件が起きるとは夢想だにしなかったなあ」

「まことに。あれこそ『盛者必衰』というほかございません」

ふたりがしみじみ思い浮かべたのは、京極為兼の失脚だった。

自ら撰集した和歌集を正和元年(一三一二)三月に『玉葉和歌集』と題して奏覧、すなわち帝に提出し、為兼の権勢は絶頂に達した。だがその三年後に落とし穴が待っていた。伏見院とともに朝廷の権威を取り戻そうとして鎌倉幕府に対抗した為兼であったが、幕府の反発を受け正和四年(一三一五)十二月二十八日、幕府側の手により逮捕されてしまったのだ。

これにより歌壇の主導権はふたたび二条為世率いる二条派に移った。皇太子で大覚寺統の尊治親王(後醍醐天皇)が即位後に、今度は二条派主導で勅撰集が選集されるとの噂が飛び交っている。そうなれば、玉葉和歌集で選に漏れた兼好と頓阿にもお鉢が回ってくるだろう。

「政治の世界はまさに一寸先は闇。恐ろしいものです。だがそれがあったがために、棚から牡丹餅のごとく我々の和歌が勅撰集に選ばれる可能性が出てきたとは、僥倖ではあるもののなんとも複雑な心境と言いますか」

政変によって人の運命が良きにも悪しきに変わる現実を、頓阿はため息を交えた声で語る。

「あの時は諸行無常を痛感したものだった」

兼好もまた追想する。

為兼が土佐国に配流されることになったのは翌正和五年(一三一六年)正月十二日のことで、細川具守が逝去するわずか七日前のことだ。無常とは「無情」であり、人間のほのかな希望など世の中の大きなうねりの中では全く以って無力である。相次いだこの二つの出来事は、時の流れに抗いたい人々のあえぎを嘲笑うかの如く、否応なく時代は残酷に移り変わることを思い知るには十分であった。

それからしばし沈思黙考したあとで、頓阿が言った。

「さて兼好どの。これから比叡山にてお勤めがございますので、私はこれにて」

「左様であるか。私はもう少しここにいて、内大臣様との思い出を偲ぶとしよう。道中気をつけて帰られよ」

頓阿は年上の兼好に深々とお辞儀をし、速やかに墓所を後にした。

ひとり残った兼好は、少しばかり後ずさりし、墓所の全体を俯瞰する。

(草が無造作に生えている。この一年、ろくに手入れをする者もいなかったのだろうか。あれほど立派な方だったのに、虚しいものだ)

立派な方。あの青春の日々においていろんなことがあった主人を、兼好は今はこの一言に凝縮している。

兼好は、自ら揮毫した墓標を、じっと見つめていた。

気がつくと、冬空に分厚い雲が広がっている。あと一刻(二時間)もすればひと雨降るかもしれない。

(内大臣様。いずれまたここに参ります)

そろそろ失礼しようと墓に背を向けたその時、一人の男がこちらに向かってきた。それは堀川別荘に常駐する堀川家家臣のひとりだ。

「兼好どの。いま延政門院様が墓参にお見えになりました。ぜひご挨拶を」

「なんと、延政門院様が」

見ると、墓所の敷地の入り口に、尼僧頭巾を被った女性の一団がちょうど入ってきた。

延政門院とは後嵯峨天皇の第二皇女・悦子内親王の女院号である。出家後も皇族や貴族たちと親交を保ち、兼好は生前の堀川具守に従い、彼女の屋敷に参じたことがある。延政門院が侍女を引き連れて具守の墓参りに来たのは初めてのようである。

兼好は急ぎ足でその一団に近づき、先頭を歩く壮年の女性の前で立ち止まると膝を折る。

「延政門院様、堀川内大臣様の元家司の卜部兼好でございます。遠路はるばるのお越し、誠にご苦労様でございます」

俗名で名乗った兼好に、

「おお、卜部ではないか。覚えているわよ。いつも内大臣に付き従っておったな」

延政門院は懐かしそうな眼差しで兼好を見つめた。自分のことを記憶してくれていて有難かった兼好は、喜びのあまりさらに平伏した。

すると、横から別の女性の声がした。

「兼好様……」

その声に気づいた兼好が頭を上げる。

「兼好様、兼好様ですよね」

自分の名を繰り返し呼ぶ女性に目を合わせる。侍女たちの中にいた、頭巾姿のその女性を捉える。

「あああ……」

女性の瞳を見つめた途端に、言葉を失った。その瞳は、かつて自分を虜にして底のない恋の沼地に引きずり込んだ、輝ける宝珠であった。

女性としばらく無言で向き合った後、

「咲子さん」

と、ようやく彼女の名が口からついて出た。さらにそこからしばし二人は口をつぐむ。二人とも言葉が全く出てこないのだ。

不思議そうに二人の顔をきょろきょろと交互に見た延政門院が、女性に声をかける。

「一条、卜部のことを知っているのか」

「はい……。西華門院様にお仕えしていた際、お会いしておりまして」

「ほう、そうであったか」

延政門院が会話の糸口を開いたが、相変わらずこの二人の男女は呆然とした眼差しで見つめ合っている。その様子を目にした延政門院には何か察するものがあるようだ。

「一条よ。墓参する前に、私は堀川の別邸を見て回ろうと思う。その間、ここで卜部と話をしてなさい」

「ええっ」

「さあ、皆の者、参ろうぞ」

他の侍女たちに目配せすると、延政門院は墓所の少し先にある堀川別邸に向け歩み始めた。侍女たちが後に続く。別邸内部を案内すべく、先ほど兼好を呼び出した家臣も随行する。

墓所には、兼好と咲子のみが残された。

「兼好様。お懐かしい」

「しばらくだったね、咲子さん」

ようやく二人は会話らしい会話を始めた。だが、まだ再会の喜びよりも驚きの方が勝っており、表情は引きつったままだ。

「咲子さん。あれからもう六年になる。息災で何よりだったよ」

「兼好様も頭を丸められたのですね」

「ああ。私も、咲子さんが剃髪されて三ヶ月後に出家した」

「そうでいらしたの」

自分と同様、兼好もまた俗世を捨てたことは、もちろん咲子は知らなかった。頭を撫でる兼好を見て、咲子がわずかに微笑む。たちまち兼好が息をのむ。

「お互い年を重ねたが、咲子さんはいつまでもお美しい」

「相変わらず、おっしゃることがお上手ね」

咲子がにこりと笑う。大きな眼を三日月型に細め、並びのいい白い歯をのぞかせ、両頬がふわりと膨らむ。この笑顔がどれほど恋しかったことか。あのころと変わらぬ、天真爛漫を絵にかいたような弾ける笑顔だった。

三十五歳となり年を重ねたが、気品はむしろ増し、頭巾姿がかえって落ち着きぶりを演出している。小じわは若干目立つようにはなったが、あの頃醸していたかわいらしさから、中年の域に入った女の艶やかさがにじみ出し、むしろ魅力を増したようにも思える。だが相手はもはや下級貴族の一人娘ではなく、遁世した尼である。「女」として意識を向けることは決してあってはならない。

一呼吸置き、兼好は話題を移す。

「あれからどうしていたの」

「剃髪したお寺で、しばらくお世話になっていたわ。でも三年前に、ご縁があって延政門院様にお仕えすることになってね。今も延政門院様のお屋敷に住まわせてもらっているの」

淡々とした口調で、出家してからの六年の歩みを短い言葉でまとめた咲子。今は「延政門院一条」として、日々穏やかに過ごしている。聡明で気品のある延政門院を主人として慕っているからなのだろうか。悩み事など何もなさそうな落ち着きぶりを払っている。

早くも、咲子に聞くことは、もうなくなってしまった。

「咲子さん、お墓の前に行かないかい。一緒に内大臣様に手を合わせよう」

「うん、そうね」

苦しまみれに発した兼好の誘いに、咲子は快く応じた。本来は延政門院が戻ってくるまでここで待ち、主人とともに墓参するはずだ。だが、兼好とともに具守の墓前で立ちたいというのは、彼女なりの「意味」があるのだろうか。兼好は無意味に考え込んだ。

二人は並んで墓所の敷地を歩く。ちらりと咲子の横顔を見る。はっと気づく。

(出会ったあの日と、同じ横顔だ)

もう九年前になる。千年釈迦堂の法会の日、自分のすぐ隣に座った彼女の横顔に心がそぞろになりかけた。時がうつろいでも、やはり、咲子は咲子なのだ。

やっぱり、この人にはうっとりさせられる。三十五歳にもなって。遁世人にもかかわらずだ。なんで私はこんなに幼いままなんだ。彼女はすっかり成熟しているというのに。

堀川具守の墓前にたどり着いた。

「内大臣様のお墓だよ」

咲子は何も言わず、ただこくりと頷く。

二人で直立し、具守の墓に対峙したまま、しばし時間が流れた。

ぐすん……

横から鼻をすする音がした。咲子は目にいっぱい涙をためている。兼好は言葉を失う。あの春雨が降りしきるあの日に見て以来の、咲子の目にきらきらと光る涙だ。

「これ、兼好様の字だよね」

咲子が涙声でぽつりと呟く。涙をたたえた瞳は、兼好が書いた堀川具守の墓標を向いている。

「ああ。覚えていたんだね、私の字を」

「もちろんよ」

そのとき、兼好の中に驚きがこだました。自分の字を鮮明に覚えているということは、自分が代筆した具守の恋文が、未だ彼女の記憶に焼き付いているということだ。

凛とした佇まいを醸し、過去への未練を全て断ち切ったかのように見えた。だが、あの頃の恋の思い出がよぎり涙の海に溺れかけてしまう咲子の姿がそこにあった。

よどみなくはっきりとした兼好の字面は、具守との激しくかつ苦しい愛、そして兼好へのささやかな想いが同時に甦るのだろう。三人の恋模様をまさしく象徴するこの流麗な筆勢は、咲子をたちまち「女」に戻したのだ。

咲子の目から、ひとつ、ふたつと、涙の雫がこぼれ落ちる。

「昔のこと、思い出してしまって」

「いいんだよ」

自分の気持ちに素直なところが、兼好を惹きつけてやまなかった。この純真さが、二人の男の間でどれだけ彼女を苦しめたか。

そしてこの墓に眠る主人・堀川具守は何を思うか。急な別れを告げられ、具守は咲子とは一度も再会を果たせぬまま世を去った。咲子を失って三ヶ月後に兼好は家司を辞して出家したため、それ以降、具守が咲子との失恋とどんな思いで向き合ったか、兼好は知らない。いずれ時が経てまたかつての主人と対面する日が訪れたら、互いに心を開いてそのことを語り合える日が来るかの知れない。兼好はそう考えていたが、結局それは叶わなかった。

うつむいたままの咲子の姿に、

(慰めてあげたい……)

そんな気持ちが沸き上がる兼好だが、お互いに世を捨てた身。気を持たせるような優しさは、封印せねばならない。「恋」を想起させる会話は決してできない。どうしたものかとうつむくと、兼好はあるものに目がついた。

「早蕨(さわらび)だ」

墓の傍らで無造作に生える草の中から、芽を出したばかりのわらびを見つけたのだ。兼好は近づくと、一本の若芽をそっと摘み出した。

「咲子さん、はい、これ」

兼好は抜いたばかりのわらびを、咲子に差し出す。咲子は涙を拭っていた右手で、それを受け取った。

じっと早蕨を見る咲子に、兼好がやさしく言葉を添える。

「内大臣様は、咲子さんが来てくれるのを待っていたのかもしれないね」

「うん、そうね」

咲子は軽く頷く。

「早蕨」は、『源氏物語』の後半部を彩る宇治十帖の巻の一つでもある。その中に、ある女性が、世話になっている人から「亡き父の形見に」と毎年贈られてくる早蕨に思いを寄せ、父に加え姉までもが亡くなった今、この早蕨を誰に見せようかと嘆く歌を詠む場面がある。

読書家の兼好を見習って古典を読み込んでいた咲子も、『源氏物語』のその一節は当然知っている。「この早蕨は亡き人の形見として摘んだもの」という兼好の意図も理解できる。このわらびの若芽は、亡き人、つまり堀川具守そのものなのである。

「兼好様、ありがとう」

思わず感謝の言葉がついて出た。

兼好は、墓前では具守の話題だけにしようと決めた。具守を偲ぶ言葉なら、過去の恋の話題にはならない。今日は兼好も咲子も、具守の墓参に来たのであるから。それなら、許されるはずだ。

「一年前、ここで内大臣様は荼毘に付された。魂はまだここにいらっしゃる。この早蕨で、咲子さんとの再会を歓迎する意をお示しになったんじゃないかな」

「うん」

咲子は大切そうに、初々しい早蕨を両手で扱っている。その姿を目に捉えた兼好は、ある思いを静かに打ち明ける。

「咲子さん」

「なあに?」

「一度だけ、一度だけでいい。咲子さんに今から手紙を書いて、いいかい」

「えっ」

それは咲子にとっては全く意外な提案だった。まだ涙の乾かぬ瞳を、はっと大きく開く。

「今から、ここで?」

「ああ。私は思ったことをいつでもどこでも紙に書きつける癖がついていてね。紙と小さな筆箱を常に携帯しているんだ」

そう言うと兼好は、肩に提げていた小さな風呂敷包みを軽く持ち上げる。そこに紙と筆箱が入っている。

咲子はまだ不思議そうな顔である。

「私は何度もあなたに手紙を書いた。だがそれは内大臣様の代筆だった。私は自分の意思を書き綴った、自分自身の手紙をあなたに届けたことがない。だから、これが最初で最後でいい。一度だけ、書かせてもらっていいかな」

文をしたためる意図を伝えたところで、兼好は軽く頭を下げる。つるりとした頭をしばらく見つめていた咲子は、ゆっくりと言葉を発した。

「わかったわ」

その承諾の一言には弾みがあり、ただ承諾しただけでなく、兼好の本心をはっきりと見通したことがうかがえた。

自分の気持ちを文に託せないばかりか、主人具守の想いをその達筆で伝えてきた。どれほど胸が苦しかったことか。一度でいいから、自分の素直な気持ちを書き送りたかった。咲子と離れ離れになっても、その願いはくすぶり続けた。再会が叶った今日、図らずも積年の願いを実現する時が来た。

(これで、区切りが打てる)

はっきりとした形で恋を完結させるには、これしかないのだ。兼好は風呂敷を広げると、早速紙の束と筆箱を取り出す。

兼好は立ったまま、心に思いついたことを綴る。筆はすらすらと動いた。だが真剣なまなざしを崩さなかった。それは、決して恋心を表すためのものではなく、あくまでも堀川具守を偲ぶ一文だからである。

書き上げた文章を一通り黙読したあと、折りたたみもせず、咲子に手渡した。それは、どうしてもやりたかったことを、やっと果たせた瞬間でもあった。

咲子は、声を出して読み始めた。

内大臣様がおかくれになって早一年。火葬を行ったこの地をまた訪れ、悲しみを新たにしております。

私の胸を締め付けるあの日の煙の跡に、今はこのように草たちがのびのびと生えている。時が待ってくれることは、決してないのですね。

そこに、早蕨が朗らかに茂っているではありませんか。くるりとした芽がなんとも微笑ましい。悲しみの先に、私たちに癒しをくれる希望がある。その希望を、あなたと共に分かち合いたい。

今日、あなたとつかの間の再会を果たせたこと、とても喜ばしく感じる次第です。私たちをここに導いてくださった内大臣様の真心に、深く感じ入りながら。

火葬を担った時の寂寥感をにじませ、主人・堀川具守を失った悲しみを吐露しつつ、否応なく時が流れる虚しさを表した。そのうえで、「煙の跡に萌える早蕨」に、儚く消えた恋を乗り越える希望の光、の意を秘めた。

決して長い文章ではない。だか、最後のあたりで咲子は嗚咽が漏れ、またも涙が零れた。

その涙のひとしずくが、兼好が差し出した最初で最後の手紙にぽとりと落ちた。

「ありがとう」

兼好自身の言葉で綴られた初めての手紙に深く感じ入った咲子は、文面に視線を向けたまま、お礼の言葉をつぶやいた。そして兼好の方を向くや、

「お返事を書きたいの。いいかな」

と言った。

「ああ、喜んで」

咲子が袖で涙を拭ったのを見届けてから、兼好は、紙と筆を差し出す。咲子は手にしていた若芽のわらびを懐にしまい、それらを受け取った。

しばらく白紙と対峙したあとで、ゆっくりと筆を動かし始める。その姿を兼好はじっと見守り続けた。書き終えた咲子は、両手のひらに大切そうに乗せて、兼好のもとに運ぶ。受け取った兼好の目に、女性らしいしなやかで繊細さに溢れた字体が現れる。

兼好もまた、音読する。

内大臣様が煙とともに旅立たれた場所に立ち、内大臣様の御遺徳を思いおこさずにはいられません。

あのお方がこの世からお消えになった現実を前に、私は涙の雨に濡れるばかりです。

ここに芽生えていた早蕨は、とても愛おしく、私の心をほっこりさせてくれる。なおかつ、悲しみの日々を洗い流してくれるような凛としたたくましささえ感じさせます。

この地でそんな愛らしくも雄壮な早蕨に出会えたことは、内大臣様から温かい励ましを賜ったものと受け止めています。早蕨を私に分けてくださったあなたに感謝しつつ、私はこれからも強く生きてまいります。

咲子もまた返書の中で、早蕨を悲しみを乗り越える希望と捉え、それを具守からの激励と解釈し、それを分かち合った兼好にも感謝の思いを添えた。また、「涙の雨」には具守の死を悼むとともに、様々な出来事が背景にあることを示唆し、含みを感じさせる。

これが、兼好と咲子が交わした、最初で最後の文通であった。

兼好の目にも、やはり込み上げてくるものがあった。目にじわじわと涙がたまってくる。兼好は、それがこぼれ落ちる前に、さっと左手の指先で拭った。

「素敵な返事を、ありがとう」

万感こもった兼好の感謝の念を耳にした咲子は、いまだに濡れた瞳にやさしい光をたたえたままだ。

しばらく二人は会話を交わさず、それぞれが届けてくれた手紙の余韻に浸っていた。そしてまず咲子が兼好の手紙を丁寧に折りたたみ、懐にそっと入れた。

懐の中で、手紙と早蕨が寄り添っていることだろう。

その姿を見届けた兼好もまた、咲子の返書を四つ折りにし、懐にしまいこんだ。

二人は充足感を得た表情をお互いに見せあうように向かい合った。

「兼好様……」

咲子は細くしなやかな指で、目に浮かぶ涙をそっと拭い、

「しばらく、ひとりにさせてもらって、いい」

と兼好に訊いた。

(内大臣様に、伝えたいことがあるのか)

兼好はピンときた。

「ああ、もちろん」

軽く首を縦に振った兼好の視線の先に、延政門院の一行が、墓所の敷地に入ったのが見えた。

いよいよ、お暇するときが来たようだ。

「延政門院様がお戻りになったので、私はここで失礼するよ」

兼好は、あらためて延政門院に挨拶をしてこの墓所を立ち去ることにした。何より、

(咲子さんと内大臣様をふたりきりにしないと)

という意識が働いた。二人だけにしか交わせぬ会話があるはずである。一方的に離別状を送りそれっきり姿を消した咲子には、まだ後ろめたさが残っているかもしれない。お詫びの言葉を伝えたいのか。もしくは、かけがえのない日々を共に過ごしたことへの感謝を、改めて打ち明けるのか。

「咲子さん、今日はお会いできて、お話もできて、嬉しかった」

「私もよ、兼好様に久々にお目にかかれて、本当によかったわ」

お互いに一言ずつ声を掛け合うと、名残惜しさか、二人してうつむいてしまった。

(もう二度と会えぬかもしれぬ。いや、会えないだろう)

そんな思念が浮かんできた兼好は、それを押し殺すように、声の調子を上げた。

「咲子さん、ごきげんよう」

一語一語、はっきりとした語勢だった。咲子は薄ら笑いを浮かべつつ、軽く会釈する。兼好は思わず言葉が口から突いて出た。

「いつまでも、笑顔でいてね」

すると、咲子に満面の笑顔の花が咲いた。たれた目尻にふわっと浮いた頬、うすく柔らかな唇からのぞく白い歯、かわいく刻まれるえくぼ。彼女の太陽の笑みを構成する部品一つ一つが、兼好の心臓を打ち抜く。それは何度も兼好の胸に幸福の花を咲かせてきた、尊くて麗しい、純真なる煌めきだった。

この笑顔が見たかった。

もう、これで十分だ。この笑顔を見納めにして、兼好は咲子の前から心地よく去ることができる。あの雨中の別れから六年越しに、万感込めてさようならが言える。

(いつでも微笑みをたたえていてほしい)

最後に目と目が合った瞬間、二人は笑顔だった。全て時間が解決し、そして丸く収まった気がした。最後に微笑みをかわし合って、爽やかにそれぞれの人生に戻れるのだから。

よかった。本当に、これでよかった。

「さようなら」

兼好はゆっくりと咲子に背を向け、延政門院の一行がいる方向へ歩き出す。

その間、咲子は立ち尽くしたまま、具守の墓と向かい合う。何やらつぶやいている。ひとり佇む咲子の口からは、これまで胸に秘め続けた具守への今の気持ちがこぼれているのだろう。それは、咲子と具守の二人のみの世界でいい。この機会に、悔いのないように語り尽くしてほしい。兼好は、二人の愛の行方を複雑な心境で応援していた日々を思い返した。だが今は、二人を温かく見守っていられる。咲子と具守も今、区切りの時を迎えていることだろう。

兼好は、あえて振り返らなかった。

堀川具守が眠る墓所で、卜部兼好と唐橋咲子が再会した。熱く燃えるような、そして切なく震えるような恋を味わった三人の一瞬の遭遇。その時間は、あっという間に過ぎていった。

もう、三人が一堂に会することはないだろう。この瞬きのように短い、つかの間の再会は、一体何を意味していたのだろうか。

(さようなら、咲子さん。内大臣様、どうか安らかに)

兼好にとっては、二人に同時に惜別の思いを伝えることができたのが、今日この日にこの場を訪れた意味であったのかもしれない。

二人に爽やかに声をかけることができた。これで、兼好は青春の恋に完全なる終止符を打つことができたと思った。兼好と咲子が出家して六年、具守が没して一年を経て、三角関係についに幕が下りる時が来たような気が、ようやくした。

今日という日を迎えられてよかった。宝のような、尊い一日だった。

淡く澄んだ充実感を胸に、卜部兼好は岩倉の地を去っていった。

各章リンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?