『個』は組織を破壊する

0-0

真っ赤に染まったカシマスタジアムは試合開始前には両チームのサポーターによる大声援が鳴り響いていたが、試合終了直後は静寂に包まれた。

この試合は両チームの守備意識の高さが目立った一方で、攻撃面での物足りなさも垣間見えた。そんな両チームの攻防についてまとめていく。

リソースの割き方

この試合で鹿島の攻撃を牽引したのは紛れもなく垣田だろう。垣田は鹿島の攻撃のコンセプトにおいて欠かせない存在となっている。

鹿島は4-4-2のシステムでFW垣田が最前線でターゲット役になったり、背後を取る役目だ。そして鈴木が割と自由に左右に動いてボールを受ける。この2トップのタスク分けが非常によくハマっている。

鹿島は垣田の空中戦の強さを活かしてシンプルに垣田めがけて押し込む形が多く見られた。かなりラフなボールでも垣田や鈴木に対してはどんどん配球してセカンドボール勝負へと持ち込む。例えば5:20では早川からのロングフィードに垣田がホイブラーテンとの空中戦に競り勝ちボールをフリック、背後には仲間が走り込んだが、ショルツが上手くカバーに入った。

鹿島はGKの早川からロングボールを送る時もしっかりとオーガナイズされていて、鈴木と垣田が縦関係となり、SHの選手が背後を狙う。SBと中盤の選手はセカンドボールを拾うためになるべく密集してセカンドボールを拾う陣形を作っていた。前半の立ち上がりは鹿島が上手く長いボールとセカンドボールの回収で浦和陣内でプレーする時間を増やした。

鹿島のビルドアップと個人戦術

鹿島はビルドアップでは2CB+ダブルボランチで組み立てることが多い。必要に応じて樋口が降りてくることもあるが、基本的に両SBを高い位置に上げるため中盤がプレスの逃げ道を作ることが多い。

鹿島の大きな課題はビルドアップにリソースがかかりすぎて、いわゆる『後ろに重い』状態になっていることだろう。植田と関川のCBがボールを運ぶことや縦パスを入れるといったことをあまり得意としていないため、ボランチのピトゥカや佐野がサポートに入ることがデフォルトとなっている。その影響で中盤の選手のスタートポジションが後方からになるため2トップが孤立気味となる。

鹿島の2トップが孤立状態の中で後方から中盤が上がってくる時間を作ることができると相手陣内に押し込めるのだが、収まらないとセカンドボールを拾えずに苦しい展開となる。従って鹿島は垣田と鈴木の2トップは欠かせない存在となっている。

例えば21:55ではピトゥカ、佐野、仲間がCBのサポートに入ってビルドアップ。右サイドの広瀬へと展開すると広瀬からラフなボールを垣田が収めたところからアタッキングサードへと侵入した。基本的に2トップに収まる前提なので、その前提が崩れるとビルドアップは崩壊してしまう。

しかし、この試合に関して言えば、浦和はJ屈指のCBであるショルツとホイブラーテンのコンビでなかなか2トップが起点になることが難しかった。対人に強く、認知と予測の能力が高いため常に良いポジションを取って守備をする。前半は垣田が何度がホイブラーテンに競り勝って鹿島が敵陣に押し込める時間帯を作れたが、徐々に起点を作ることができなくなっていった。

そんな中で試合終盤に見せたRSB佐野は鹿島に新たな攻撃のオプションを与えた。途中からボランチからRSBにコンバートされた佐野は広瀬のようにただ外に張り出すのではなく、ゲームを組み立て、時にはオーバーラップやアンダーラップで背後を取るような場面があった。例えば、81分のアンダーラップでPAのポケットで土居からボールを受けた場面や、86:54の大外から斜めの動きで背後に抜け出して明本に倒された場面など、鹿島の攻撃を活性化させた。

佐野が外でも内でもプレーできることによってSHのプレーの幅も広がる。鹿島は特に中盤タイプに良い選手が多いので、1つオプションとしても持っておくと面白いかもしれない。また、ビルドアップでの『後ろに重い』状態も改善されかもしれない。

ボールサイド圧縮vsサイドチェンジ

鹿島は守備時にはボールサイドに極端に圧縮してスペースを潰しにかかるので、ボールサイドの人数は多くなる。浦和も鹿島のボールサイド圧縮から抜け出すために、サイドチェンジを行うが、特に前半はサイドチェンジのテンポが遅く、鹿島が全体をスライドして対応できるだけの余裕があった。

例えば21:50では右サイドから左サイドへと浦和はボールを動かしたが、鹿島もしっかりとスライドを行い、ボールサイドで数的同数にして対応。結局、荻原がドリブルで1枚剥がそうと無理をして突っ込んでいったところを仲間と広瀬でボールを奪った。

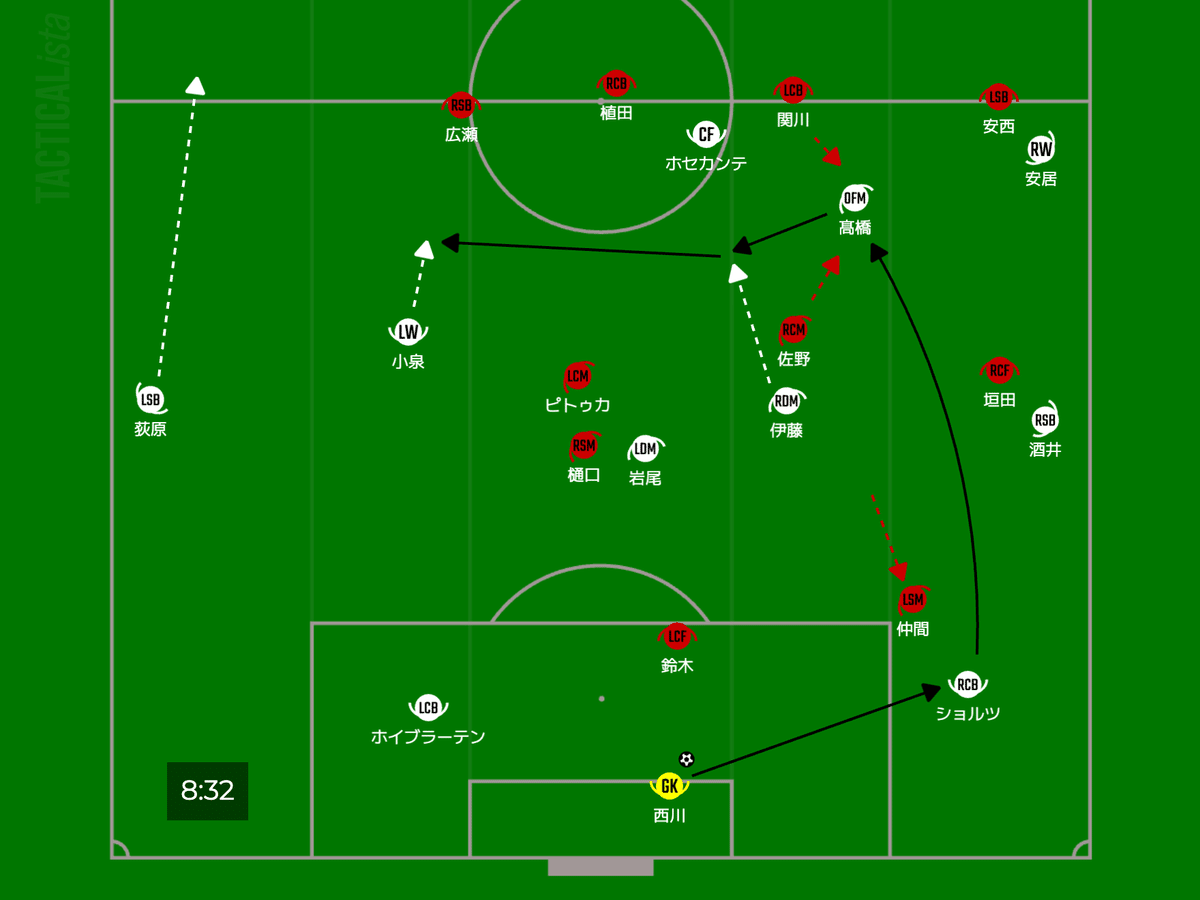

鹿島の横のスライドは非常に素早く、チームとしてとてもオーガナイズされていた。上の図のような浦和の各駅停車のサイドチェンジに対して後手を踏むことなく対応することができていた。

ただ、下の図の8:32のようにスペースを潰して奪いどころの要所でボールが奪えないと一気に鹿島は苦しくなる。この場面ではRCBのショルツから縦パスがハーフレーンにいた髙橋へと通る。佐野と関川が慌てて寄せたが、伊藤のサポートもあって浦和がプレス回避。素早く左サイドへと展開して一気に浦和はアタッキングサードまで侵入した。

浦和はこのような場面をもっと試合の中で作りたかったはずだが、前半は特にサイドチェンジのテンポが遅いことで、サイドチェンジした後で再び鹿島の守備網にハマってしまう現象が多かった。

後半に入ると浦和はサイドチェンジのテンポを速めていった。また、リスクをかける機会も多少増えて、47:52のようにショルツがドリブルで運ぶことで数的同数に+1するアクションは効果的だった。

浦和にも鹿島にも共通して言えることはサイドで『個』で剥がせる選手の不在が痛かったということだ。2vs2や3vs3の局面がこの試合は多々あったが、ドリブルで剥がせる選手が少ないため、どうしてもパスワークでの崩しに依存してしまっていた。パスしかないとわかると守っている側は対応がしやすくなる。

特に浦和は試合前に怪我をした大久保の不在は痛かった。大久保の個人戦術は浦和の攻撃の核を担い、1つの状況を打開するツールになっている。ドリブルがあるとパスも活きてくるのだが、この試合ではサイドで仕掛けることができる選手の不在はスコアレスという結果に大きく影響を与えた。

また、浦和は徹底してサイドからの攻撃を見せていたが、もう少し中央からも攻撃ができると、もう少しサイド攻撃の威力も高くなったのではないかと思う。

55:42ではホイブラーテンからホセカンテへパスが通り、中央で起点ができたことで鹿島の守備陣は中央へ絞る。従ってサイドにはより大きなスペースが生まれるため、ホセカンテからボールを受けた荻原は余裕がある状態でプレーすることができた。

ただし、中央から攻めるということはパスを引っ掛けるリスクも高くなるためカウンターを喰らう確率も高くなる。得点と失点のリスクを天秤にかけた時にサイド攻撃が増えたのかもしれない。

ポケット管理

鹿島も浦和もサイドから攻撃する機会が多かった。サイドの深い位置を取ることができると、PA内のポケットを取りに行くプレーがよく見られたが、両チームともにポケット対策は徹底されていた。

前半1:55の浦和の右サイドでの攻撃では伊藤が酒井にパスを出した後にポケットを取りにスプリント。しかし、鹿島の安西と佐野も伊藤の動きに合わせてポケットを消しにかかりパスを出させなかった。

26:12でも同様に浦和は左サイドから右サイドへと展開してボランチの伊藤がダイナミックな動き出しでポケットを取りに行ったが、ボランチのピトゥカがポケットを埋めて対応。鹿島のダブルボランチの佐野とピトゥカは豊富な運動量とゲームを読む力で上手く浦和の攻撃に蓋をしていた。

鹿島は途中交代によってポケット管理の意識が試合終盤は少し低下していたように見受けられた。79:11では浦和が左サイドから右サイドへとボールを展開。酒井にボールが入った時にRSHの安居がポケットを取りにランニングしたが、この安居に対する鹿島のリアクションが遅れて浦和にポケット侵入を許した。

鹿島としては松村のプレスバックが遅れていたことと、樋口が伊藤に飛び出していたことでボールサイドのボランチの選手がポケット管理できなかったことで、深い位置まで侵入されてしまった。しかし、CBを中心にクロス対応は秀逸で最後までボールに反応することができていた。

浦和としては後半に入ると何回か良い形でサイドからPA内に侵入する場面があったので、シュートまで繋げたかったが、ゴール前の人数が足りなかったり、折り返しのパスの質が低かったりでなかなか上手く噛み合わなかった。荻原の折り返しに髙橋がシュートを打って小泉に当てた場面が唯一のポケット侵入からのシュートだったはずだ。イメージの共有でアタッキングサードを攻略している浦和にとって今シーズンは終盤になってもなかなかイメージが共有できていない場面があることがチーム作りの難しさを物語っている。

この記事が参加している募集

もし宜しければサポートをよろしくお願いします! サポートしていただいたお金はサッカーの知識の向上及び、今後の指導者活動を行うために使わせていただきます。