かつては貴族だけの楽しみだった美術鑑賞

突然ですが、「ギャラリー」を日本語にすると「画廊」ですよね。画廊ってなんだ?と思いませんか。

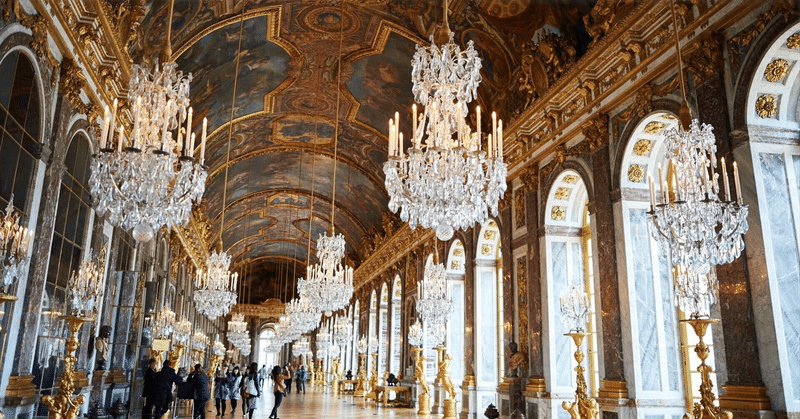

そもそもギャラリーという言葉自体、イタリア語の「ガレリア(galleria)」から来ているのですが、その意味は「回廊」(建物と建物をつなぐ屋根のある廊下)です。

かつてヨーロッパの貴族は、所有する自慢の美術品を自邸の回廊に並べ、市民にも開放し鑑賞させたそうです。美術作品を展示する場をギャラリー、画廊というのは、このことに由来するんですね。

そんなトリビアはさておき、このことから分かるように、美術品を鑑賞することはもともとは特権階級だけの楽しみでした。

それが一般市民にも特別に許されたのが回廊での一般公開であり、そしていまの美術館の展示につながっている、そう考えると美術鑑賞のありがたみが出てくるような(そうでもない?)。

ギャラリーと美術館(ミュージアム)は、日本では別の性格をもつ施設として認識されていますが、海外ではワシントン・ナショナル・ギャラリー(米国)のように、美術館と同義でギャラリーという言葉が使われることもあります。日本でも東京ステーションギャラリーなどがありますね。

ギャラリーと美術館の違いについては長くなるのでまた別の機会に。

話を戻します。美術品を所有している人(貴族)の鑑賞方法と、その所有者から美術品を見せてもらう人(市民)の鑑賞方法は同じでしょうか。当然違います。

所有者は私物である美術品を愛でるように鑑賞することができます。

手に取ってじっくりと色々な角度から眺めたり、息がかかるぐらい近づいて観察することも自由です。

日本の平安貴族も同じです。例えば絵巻であれば、自分の手で巻きながらマンガを読むように自由に読み進めることができました。というか、そうやって鑑賞してもらう想定で絵巻は描写されています。

さて、私が学芸員として作品を展示している時に無意識に工夫していたのは、実は鑑賞者にできる限り「作品の所有者のように見てもらう」ことだった、と最近ひらめきました。

たとえば、鑑賞者と作品の間に透明なガラスやアクリルが一枚はさまるだけで、作品の見え方は相当変わります。

加工技術の進化で、美術館に使われるガラスの透明度は一昔前より格段に上がっています。ガラスの存在に気づかず、おでこをぶつける鑑賞者もいるぐらいです。

それでもガラスを挟むと挟まないとでは、作品の明るさ・色味がずいぶん変わるのです(見比べることができたら、多分驚きますよ)。

実物の美術品を、なるべく近くで、なるべく遮蔽物なく、なるべく明るい光の下で、本来の美しさを味わってもらいたい。できることなら手に取って鑑賞してもらいたい。展示をしながら、そんなことを考えています。

ただ、それが難しいのは、作品の保存という使命がもう一方にあるからです。何度もいうように「展示」と「保存」は真逆の行為ですからね。このジレンマの中で最善手を考え出すのが、学芸員の仕事だなぁと。

そんなことをつらつら考えていてふと思ったのですが、学芸員が収蔵庫の中で、かつてのヨーロッパ貴族や宮廷人が愛でたように作品をじっくり鑑賞できるのは、ぜいたくすぎる特権なのかもしれませんね。

★「オトナの美術研究会」やってます。

「美術が好き、その一歩先へ」をコンセプトに、美術好きな仲間がゆるくあつまるコミュニティを作りました。興味がある方はこちら(↓)をご覧ください。

★過去記事のバックナンバーはこちら(↓)から