鑑賞マナー

はじめまして

この一文から始めさせていただきます。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

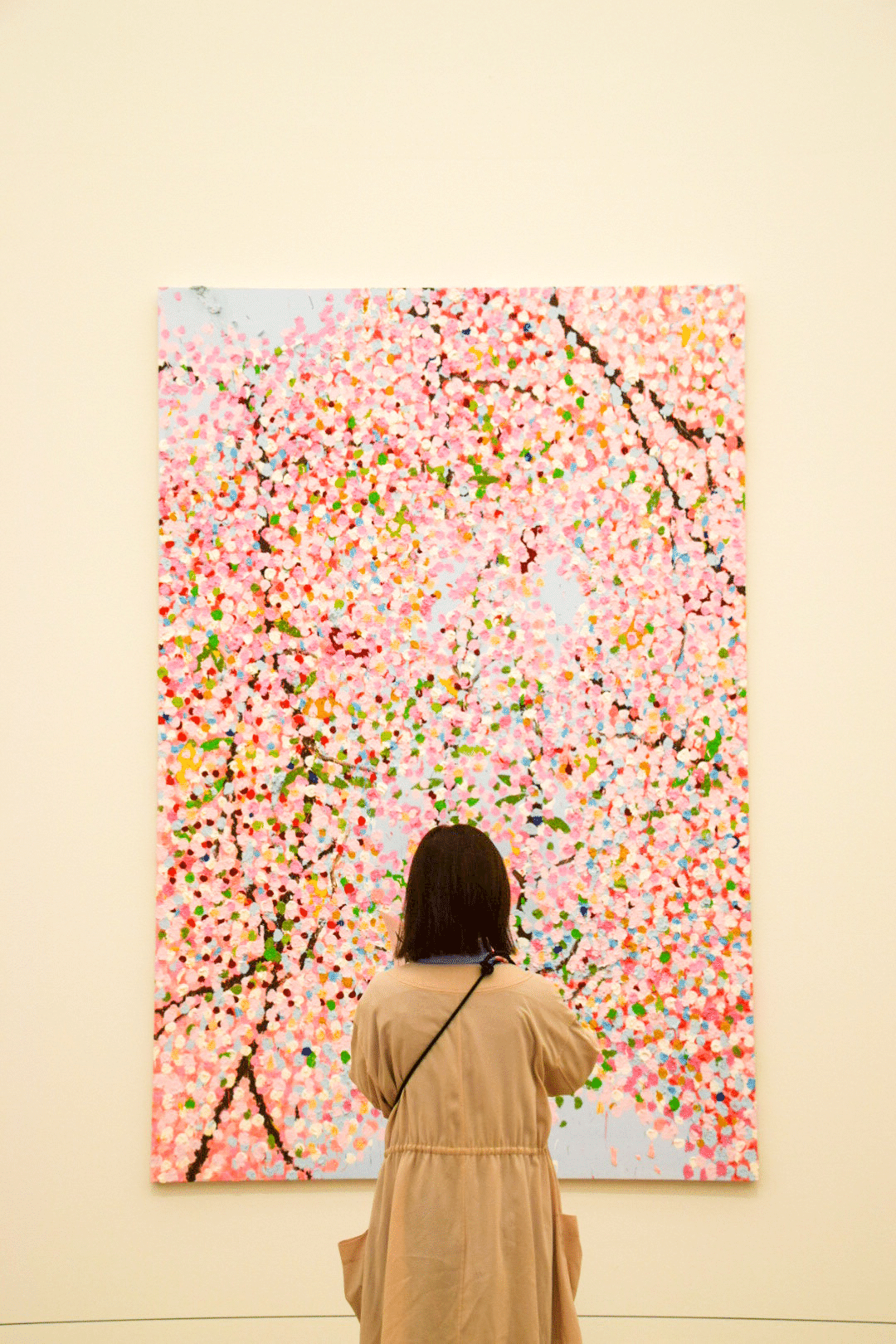

国立新美術館で開催されている、ダミアン・ハースト 桜を鑑賞してきた。

イギリスで活躍する現代作家であるダミアン・ハーストの最新シリーズ<桜>を展示したものだ。国立新美術館のHPには制作の様子やインタビュー動画も載っている。正直、美術史のことは殆ど分からないが、それでも見ていて面白いものだったので是非見てほしい。

建築系や芸術系の展覧会などを随時お知らせしてくれる公式アカウントのようなものがあり、そちらの方から今展覧会も知った。

庵野秀明展はちゃんと予約をしておかないと入れないほど来場者がいた。しかし、今回はシンエヴァのような大衆に知られているものでもないから来場者は少ないだろうと思っていた。ところが、中に入ってみると人が沢山いた。そして、若い人が多いことにも驚いた。このような油画を鑑賞しに来る若者がこんなにいるなんてと感動しかけたが、どうやら違うようだった。

いわゆる、ベージュアウター量産型春休み暇人女子大生インスタグラマーが大量発生していた。自分も撮った写真はInstagramに載せるし、全身真っ黒コーデ量産型休学中ニート大学院生なので他人をどうこう言えない。しかし、あえてここでは少し攻撃的な表現をさせてほしい。

中にはもちろん作品を楽しんでいる人もいる。近くで見たり、遠くから見たり、斜めから見たり、正対して見たりしてゆっくり味わう。そして最後にスマホで撮る。この流れで写真を撮っている人は好感が持てる。例えその写真が映え目的であったとしても、作品を楽しんでいるのだから何も言うことはあるまい。

しかし、中にはどう考えても作品を作品として見ていない人がいる。作品を見ては何枚もパシャパシャ撮る。作品を背景にして、友人に又は恋人に何枚も自分が写った写真を撮ってもらう。自然な感じで撮ってるならまだいい方だ。酷い場合ではマスクを外してポージングのようなことをしていることがある。そこまで来ると一種の狂気すら感じる。

これはもしかしたら、ぼっちで来ている彼女なし大学院生の僻みなのかもしれない。もし自分に彼女がいて、一緒にデートで今展覧会を見に来ていたら、彼女を被写体に、作品をバックにして撮るかもしれない。しかし、撮るとしても私は作品を鑑賞して楽しんでいる姿を撮るだろう。マスクを外してポージングをしようもんなら、その子とは別れる。勝手に妄想の中で付き合わされて、勝手に振られる妄想彼女が不憫でならない。

自分が盛れている写真が撮れて嬉しいというのは分かる。以前、友人のポートレート写真を撮ったが、綺麗に写っている写真を見て喜んでくれた。これは別に女の友人だけでなく、男の友人もそうであった。なので、綺麗な場所などでポートレートを撮りたくなる気持ちは非常に分かる。だが、その場が何の場なのか少し考えて行動をしてほしいというのが本音だ。

葬式の場で手向けの花が綺麗だからと、それを背景に写真を撮る人にはTPOという概念がないだろう。大袈裟かもしれないが、作品を楽しむ美術館という場において自分が盛れる写真を撮ろうとすることは、葬式の場で盛れた写真を撮ることと、近からず遠からずなのだ。

そうはいっても、SNSに投稿してそれが次の来場者を読んでいるのは事実だ。SNSを当たり前に使いこなす時代でなければ、こんなに若い女性が作品を見に来ることはなかっただろう。主催者側もSNSで拡散してもらい来場者を増やしつつ、その中に作品を作品として楽しむ1割以下の人達がいればいい、ぐらいのスタンスで開催しているのだろう。

いくら私が怒り混じりでnoteに書き殴ってもほとんどなにも変わらないことは重々承知だ。結局のところ、このnoteは誰かに届けるためではなく、自分の気持ちを整理するためだけに書いているものなのだから。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

作品に正対して、じっとしながら鑑賞している姿は客観的に見ていて気持ちがいい。そして、その背中からはある種の物語を感じるのだ。いや、その人が作品を見て思い描く物語を、こっちが勝手に妄想している、といったところだろうか。写真を撮る時に、物語性というのは1つのテーマになりえる。そのため、正対して鑑賞している人を見ると撮りたくなってしまう。

帰ってから写真を確認して驚いたが、3枚とも全く同じ人だった。それぞれ違うタイミングの時に撮っているのだが、偶然同じ人だった。逆に言えばそれほどまでに、正対して、じっと作品を鑑賞している人が少なかったともいえるだろう。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

手の届く範囲にいるあなたが

幸せでいることを願います

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?