パキスタン 〜 ラホール, 1983年11月26-29日

1983年4月26日に日本を発ってから 7ヶ月経過。本 note 第1章, 第2章はここまでの振り返り note で, 第3章以降が本 note の主題, パキスタン・ラホール 1983年11月の3泊4日滞在記(インドに向かい, 陸路国境越えまで)。

1983年4月26日に日本を発って, ソ連・ヨーロッパ諸国・トルコ・シリア・ヨルダン・パレスチナ/イスラエル・エジプトを旅し, カイロからイスタンに飛んだ後は2度目のトルコを東へ東へ, その後イランを旅して, 引き続き陸路でパキスタンへ

1983年4月26日に横浜港を発って, まずは半年間かけたソ連・ヨーロッパ諸国・トルコ・シリア・ヨルダン・パレスチナ/イスラエル・エジプトの旅については, 以下 note 1) の第1章 1983年4月26日に日本を発ってから 6ヶ月 〜 ソ連・ヨーロッパ諸国・トルコ・シリア・ヨルダン・パレスチナ/イスラエル・エジプト, ここまでの振り返り に, その各国各都市・旅 note リンクへの案内。

note 1) 2度目のトルコ 〜 イスタンブール再訪(1983年10月26日-11月8日)

note 2) 2度目のトルコ, 初めての首都アンカラ 〜 1983年11月9-11日

note 3) 旧約聖書の御伽噺「ノアの方舟」が着いたとされるアララト山を拝んだ, ドグバヤジッド(トルコ), イランとの国境の街(町とか街とか厳密に使い分けてなかったかも!)にて 〜 1983年11月12-15日

note 4) イラン, 革命から4年後のテヘラン 〜 1983年11月15-17日, Teach Your Children ♫

note 5) イラン, 革命から4年後のエスファハンとザヘダン 〜 1983年11月17-21日

そして, イラン・イスラム共和国ザヘダンを発ち, 陸路, パキスタン・イスラム共和国の旅へ。

パキスタン 〜 タフタン, クエッタ; 1983年11月21-26日

前回の旅 note, イランからパキスタンに入って以降, タフタンとクエッタの移動と滞在の記録。

次章以降は, パキスタン・ラホールへの移動と滞在, そしてインドに向かう旅。

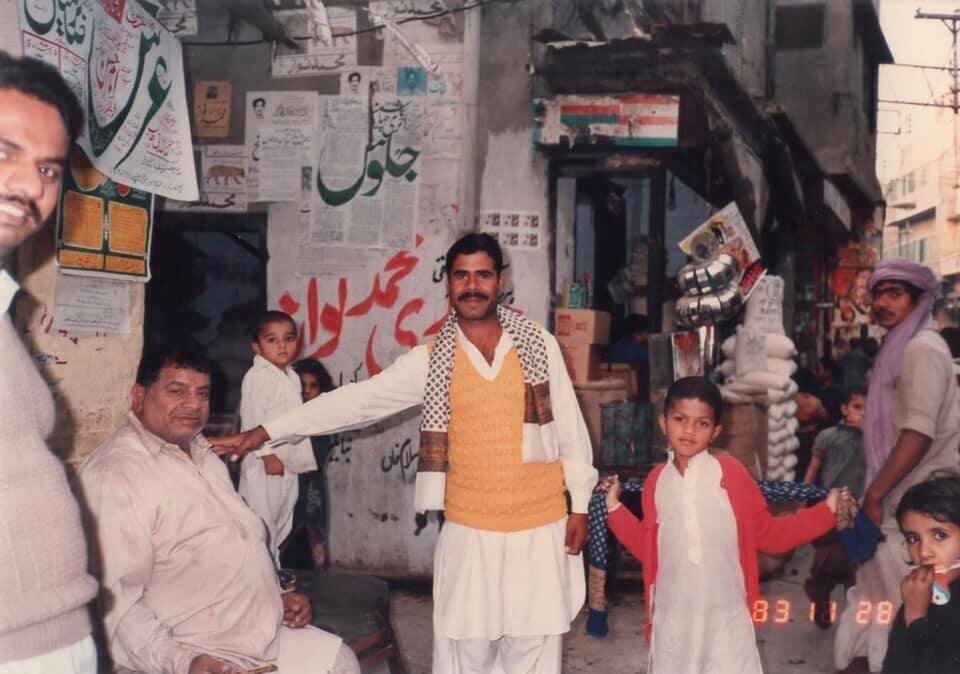

パキスタン 〜 ラホール, 1983年11月28日(写真6枚)

1/6 ラホール博物館にて撮影。ガンダーラ美術の真髄, 断食する釈迦, 苦行中の仏陀の像。「しんずい」ってどっちかと言うと「神髄」と書く方が多いか。でもまぁこれは神でなく仏だからね!.. 撮影時の光の加減でこうなってしまって, 斜めから撮った2枚目の方がよく撮れてるかも。何はともあれ, ガンダーラ美術だから, 学校で教わった通り, 顔はいわゆる東洋人よりも古代ギリシャ系の顔という感じ。

2/6 同上。ガンダーラ美術の傑作, 断食する釈迦の像。

3/6 ラホールの旧市街にて。

4/6 同上。

5/6 夕暮れ時に訪れた, バードシャーヒー・モスク。敷地内に入って撮った写真は次の写真。

6/6 バードシャーヒー・モスク。1671年から1673年にかけて建設されたモスクで, 完成した当時は世界最大のモスクだったらしい(現在, その敷地は世界で5番目の広さとか)。

なんかこう, インドのタージ・マハルに似た雰囲気もあるかな。徐々に「インド」が見えてきた感じ。

パキスタン 〜 ラホール, 1983年11月26-29日(旅日記5ページ), 29日はインドに向かった日(国境の役人, その一人はカスだった)

最初の頁(旅日記 1/5)は, 前々章にリンクを付した前回の旅 note パキスタン 〜 タフタン, クエッタ; 1983年11月21-26日 の第3章 イランから陸路 パキスタンに入り, まずは国境の町(村?)タフタン, そして24時間おんぼろバスのハードな移動をした後, クエッタに滞在 〜 1983年11月21-26日 (旅日記の一部)に掲載した旅日記 7/7 に当たる。以下における旅日記 1/5 に添えるテキストは, そこからそのまま転載する。

旅日記 1/5

なんと菓子・駄菓子の類まで, 前の時代の日本のものが入って来ていたのだった。しかし古い菓子って大丈夫か?(笑)

さてさて, 1983年11月26日,

クエッタを発って, パキスタンの次の滞在地ラホールへ。これもけっこう強烈な, 今度はパキスタン「2等」列車の旅。

流石に今はどうか知らない, しかし当時は,

ここの 1等が, インドの 2等と同程度らしいのだ。

ということで, パキスタン「2等」列車となると それを上回る, いや下回ると言うべきか(笑), とにかくハードな旅になるわけで。

「ハッシッシ」の話が出てくるが, 言うまでもなく, 筆者は日本でやる気は一切起きないし, 当然ながら国内でやったことなどない, 念のため。なお, イスラム圏なので意外にも思えるが, 少なくとも当時のパキスタンは合法・違法以前に法があっても罰さない, 実質的に施行しないというのが実態だったという記憶(ただしコカイン等の, つまり自然のものでなく化学系のドラッグは全く別物, 厳罰だと思う; ハッシッシについては地元の人間たちの一部なのか多くなのか分からないが普通にやっていた)。因みに, インドにおいては多くの州で合法で, 州政府公認の店があるようなケースもあった(ただしネットで調べたところ, 2年後の1985年に新たな法律ができ, その後, 一部の種類を除いて厳しくなっているかもしれない)。

さて, 旅日記の上掲の頁に話を戻して,

ビタミン剤 買うこと。

と大きな文字。パキスタン, インドにかけての「貧乏旅行」が楽しいながらもハードなものになることを考えてのメモだったのかな。これ書いた経緯は, とりあえず今のところ思い出せない!

旅日記 2/5

1983年11月27日, まだまだ続くパキスタンの, 同国では1等車両がインドの2等車両と同程度らしいという, そのパキスタン「1等車両」のグレードより当然ながら劣る, パキスタンでの 2等列車の旅。

今日も今日とて, 列車のなかを こじきが歩く。手が足のようにはれてる男もいた。何人かが バクシーシを出す。たまにオレも出した。

旅日記前頁にもある通り, 前日もこの日も, 物乞いの集団が車両から車両を渡り歩いていた。多くの人がいわゆる「身体障がい者」だった。身体の何処かの部分が変形している人が多かった。そして誰かが歌っている。日記にそれを書いてなくてあれ?と思ったが, 記憶にははっきり残っていて, それがおそろしく上手い歌だった。記憶というものは長い歳月の経過のなかで見聞した実際より大袈裟なものになったり誇大なものになったり, あるいは美化されたりもする(一方でネガティヴな印象を残したものなら逆にマイナス方向に肥大化する場合もあるだろう)。ということは他のことにも, 要するに究極的には全ての事象にそうした可能性があるのだと思うが, だからこれも同じで, 38年前に自分の眼で見たパキスタンの列車の車両を渡り歩く物乞いたちの歌の印象も, 実態より過大なものになっているかもしれない。それを一応は書いておくけれど(長々と書いたなぁ!), しかしあの時に見た, 物乞いたちが車内をゆっくり進みながら歌う様, かつその歌から伝わってくるものは文字通り「神々しい」ものだったと思う。世間の宗教の側が言う「神」なるものを信じない無神論者が感じた「神々しさ」!

彼らの人生はこれしかないのだろうか。窓の外をながめると, 貧しそうな家並み。どんなにここの旅が楽しかろうと, この貧困の現実から 眼をそらしてはなるまい。

1983-84年の旅で, 世界の様々な国・地域を訪ね, 自分なりに「何でも見てやろう」をして, 上に引用したような想いを抱いたことは何度かあった。だからこそのその後の自分の人生があったのだと思う。その後, 紆余曲折があったり「人生のポケット」に嵌まり込んだりして, 自分の人生は全然一筋縄でいかなくなってしまったけれど, あの旅で得たものは, 今の自分にもずっと影響を残し続けていると思っている。

さて, 列車は東へ東へと進み,

かなり緑が多くなった。インダス川のせいだ。

列車はインダス川を渡った。それほど広くはない。

学校で習ったよね, 古代文明の発祥地。そういう意味では, 初めて見るのに懐かしの「インダス川」。思ったより川幅は広くなかったけれど, 中学校の歴史の教科書に出ていて当時はテストの為にも覚えなくちゃいけなかった(笑)あの「インダス川」, その時代はどんなだったのかな。兎にも角にも, 頭の中では懐かしい語感になっているインダス川を見た, 渡った, 1983年11月27日。

26時間以上かかって, 4時すぎに ラホール駅。

というわけで, ようやくのこと, ラホールに着いたのだが, ここを経験した旅人たちから聞いていた通りで,

さっそく 悪名高きホテルの出迎え。

まぁおおよそのことは, 簡潔ながら 下掲の日記に書いてある通り(笑)。

旅日記 1/5 にも 2/5 にも登場する「ウリー」は, トルコ・イラン間の国境付近で知り合い, 以来, 移動を共にしてきたドイツ人バックパッカー(ベルリンに壁があった時代だから西ドイツ, '64年生まれの当時19歳だから4歳年下だったけれど, 自分を含め日本の20代前半の人間と同等かそれ以上にしっかりしていたと思う)。

街の店で, Meiji の製品を見た。日用品にも入ってます。

そう, あの頃は世界の至るところで(まぁ厳密に言うと国情による例外はあったけれど!), クルマ, バイク, テレビその他の家電, それに留まらず, とにかく日常生活の隅から隅にまで日本製品が入り込んでいた。いまは昔の, 日本経済が「飛ぶ鳥を落とす勢い」に見えていた(見えていた!)時代。「祇園精舎の鐘の声, 諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色, 盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず, ただ春の夜の夢のごとし。たけき者もつひには滅びぬ, ひとへに風の前の塵に同じ」。ナンつって(ナンって, あのパンはナンて美味いんだろう, 関係ね; 笑)。

旅日記 3/5

1983年11月28日,

クエッタの Chaina Cafe の料理も美味かったが, ここラホールの中華レストランの料理も美味かった。クエッタ旅 note でも確か書いたけれど, ほんと, 漢民族は何処にもいるのだ(いや勿論, 「何処にも」は大袈裟だけど, でもまぁそう思えるくらいに欧州から中東・アジアの其処彼処に何世代目かの彼らが住んでいたのだった)。

博物館は かなり良かった。イスラミック, ガンダーラ, ジャイナ, ヒンドゥー, インダス, その他いろいろあり。ガンダーラのものは, やはり顔は西洋的。断食中のシャカ像は 確かに良かった。

ガンダーラ美術の傑作「断食中のシャカ像」, 上手に撮れてはいないけれど, 写真に撮った(2枚, 前章にて掲載)。

ナンと何と, あの懐かしのゴダイゴ, ガンダーラ ♫ でありました。

ナン 😋

(笑)

それはさておき,

他にも, 細密画, 日本製, 中国製のとう器などあり。インドのものは 彫刻なども やたらと細かい。チベットのものも あった。かなり充実した内容。

「とう器」は 陶器。旅日記 書いてて, この程度の漢字も自信無くなって ひらがな にしてしまったのかい。再び「それはさておき」, パキスタンはけっこうなハードライナー, つまり強硬派のイスラム原理主義者が少なくないお国柄の国(正式名称「パキスタン・イスラム共和国」という, そこはイラン同様のイスラム「神政国家」)だけど, 過去の時代の仏像とかも, ちゃんと博物館で, その歴史的な意義・意味にそれなりの敬意を表して展示しているところはよいと思う。まぁ本来はそんなこと当たり前なんだけど ... もっとも20世紀末から台頭したタリバン(ターリバーン, 特徴は異なり別組織だがパキスタンにもアフガニスタンにもいる)はじめ, 同国におけるイスラーム原理主義の活動は, 筆者が旅した頃よりも近年の方が活発なのではないかと思うが。

旅日記 4/5

上掲の旅日記 前頁の最後の2行から, この頁にかけて引用,

次は バドシャヒ寺院(モスク)を めざした。旧市街に入る。かなりの貧民街。たぶん, カイロで貧民街に入れば こういうものだったろう。しかし 活気がある。人間は すれてない様子。

「旧市街」で撮った写真 2枚は, 前章に掲載(うち1枚を本 note のタイトル写真に使用)。ただし, その2枚の写真だけでは「かなりの貧民街」という形容は十分伝わらないと思うけれど。細かいことを忘れていたが, 旅日記のこの頁 冒頭に書いたことからすると, カイロでは「貧民街」の存在を知っていたのに行きそびれていたようで。

.. で, その後,

貧民街をしばらく歩いて, バドシャヒ モスク にたどりついた。

「バドシャヒ モスク」, バードシャーヒー・モスク。

によれば, 「バードシャーヒー・モスク (英語: Badshahi Mosque, ウルドゥー語: بادشاہی مسجد, 「皇帝のモスク」の意味) は、ムガル帝国の第6代君主アウラングゼーブの命によってラホールに建設されたモスク。1671年から1673年にかけて建設された同モスクは、完成時には世界最大のモスクであった。現在は、パキスタンで2番目、世界で5番目に広いモスクである」。

このモスクを撮った写真(2枚)も, 前章に掲載。日記にある「ウリーの言う話」とは違って, インドのタジマハール(タージ・マハル)と(外観は確かに似ているけれど)製作者は別なのではないかと思う(タージ・マハルは1632年着工, 1653年竣工)。

さて, 宿に戻ると,

遅くなって, ウリーは ドイツ人の女ともどってきた。彼女は なんと!日本人男(ウリーによると ドイツ語ダメ。英語もオレよりできん。でも立派なもんなのだ。)と YMCA に泊ってる。

なんとなく羨ましそうに書いてるけれど(というか思わず羨ましくなったのか, 笑), 実際にはこういうことは珍しくない。要は非常にシンプルな旅のお供。旅の同伴者なのだ。トルコ・イスタンブールの安宿で知り合った日本人女性バックパッカー「けい子さん」(イスタン再訪の旅 note に登場)もインド方面からパキスタンとイランを経由してトルコに入るところまで男性バックパッカーを同伴していたように, 要するにパキスタン, イランといったイスラーム圏では(とりわけイスラム「神政国家」が統治する地域だが, しかし基本的にイスラームの「敬虔な」信者が多数派を占める国や地域では)女性が一人旅をすることはほぼ不可能(少なくとも当時「不可能だった」)ということなのだ。無理に女性一人旅を決行するなら, 行く先々で地元の人々からおそろしく奇異な目で凝視されるし, 実際さまざまな不都合が発生するだろうし, 時には身に危険が及ぶこともあるに違いない(少なくとも原理主義的あるいは保守的なイスラームの信者が考えるイスラームの教えからすれば, 女性の一人旅は殆どあってはならないこと, というレベルになるのだ)。

上に些か堅苦しいことを書いたけれど, ちょっと柔らかめのことを書いておくと, このドイツ人女性バックパッカーの名はレナーテで, 確かに「かわいい」容姿。この後, 我々4人は一緒にインドに入り, アムリトサル, ダラムサラ(ダラムシャーラー)と, 旅を共にした。

旅日記 5/5 パキスタンを発って陸路, インドに向かった日, 1983年11月29日 〜 国境の役人(の一人)はカスだった。

この旅日記 頁の上から 6行は文字通り「思い出し記」(前日, 1983年11月28日にラホールの宿の部屋で書いたもの)。

オレ, ウリー, ウリーがきのう知り合ったドイツ人女, 彼女の同伴の日本人男性の4人で めし。ミニバスで 鉄道駅まで行く。

「オレ, ウリー」以外に 2人が加わっていることや, その2人の事情については, 旅日記 4/5 のところで書いた通り。

陸路, インドに向かうべく, 国境に行く。この時の「役人の横柄な態度」, あれは本当に酷かった。しかも「横柄」というだけでなく, ルールをでっち上げて, (もう一人の日本人バックパッカーから)金を騙し取ろうとする。旅日記にはざくっとシンプルにあらましを書いてあるが, とにかく酷いもんだった。要するに「腐敗した役人」の典型。この種の役所・役人の腐敗ぶりは, ヨーロッパ諸国を旅している時はなかなか見られるものでなく, 残念ながら, 中東・アジアの「発展途上国」(当時よく使われた別の言い方で言うと「第三世界」, 因みに「発展途上国」は近年あまり使われず「開発途上国」という用語の方がよく使われると思うけれど)の国々を旅している時にしばしば見るものだった。役人だけでなく警官なども(要するに官憲といったらいいかな)。

自分は日本の政府や役所などに若い頃から特別な敬意など持ったりしていない人間だが(とりわけ政府にはずっと批判者だが, というか批判したくなるような連中が政府・与党をほぼ支配し続けている), ただ, 率直に言ってこういう時はしばしば思ったものだ。つまり, 日本が「発展途上国」だった頃はどうだったか。おそらくは役人がここまで腐敗していたなんてことはなかっただろう。それは教育の為せる業ということであって, 当然ながら人種の優劣などの問題では全く無いのだけれど。

まぁしかし, ここで経験したほどの剥き出しのレベルの腐敗は, と条件付きで言うのなら, たまたまなのかどうか, 他の場所でこれほどのものを直に目撃・経験したりすることはなかった。

さてさて, 兎にも角にも インドに入ることはでき(できなきゃ困る!), こうして, あの刺激的な インドの旅は始まったのだった。

Traces Of You 〜 Anoushka Shankar & Norah Jones ♫

さてさて, 今回は前回に引き続き パキスタン 旅 note ではあったものの, 前章の最後を見てくだされ。ついについに, インドに入ったのだ。今日は 2021年11月23日, 今からちょうど38年のその日より 6日ほど後のことにはなるんだけど, 今年4月下旬から「おおよそ」38周年に当たるような期日に投稿してきた 1983−84年「貧乏旅行」バックパッカー海外「放浪」もどきの旅 note 連載, ついに インドに入ったことを記念して, 今日の note の締めはこの歌で ♫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?