最近の記事

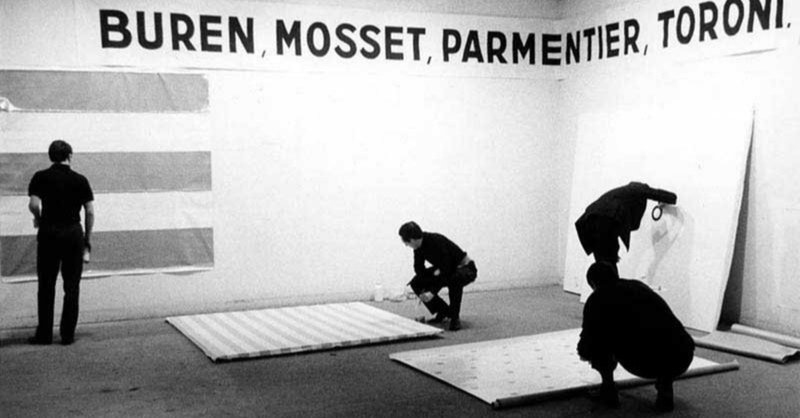

[試訳] BMPT (ビュレン, モセット, パルマンティエ, トローニ) による 「表明運動 1」 のための招待状とビラ, 1966

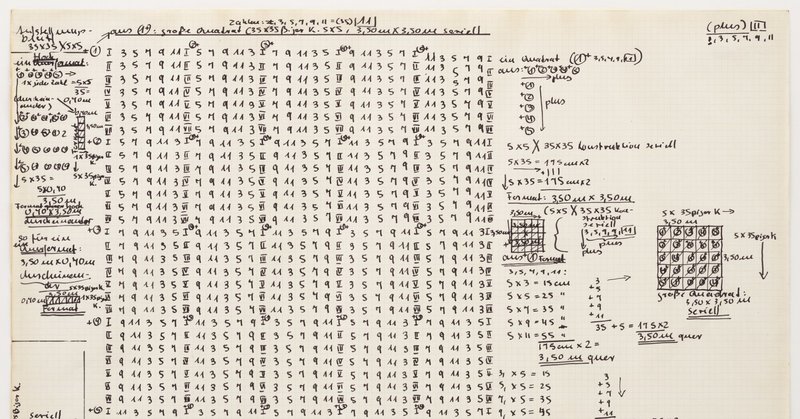

Invitation letter dated December 26, 1966 to the first 'Manifestation' by BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele Toroni) at the City of Paris Museum of Modern Art, January 3, 1967 + leaflet sent with it and distributed