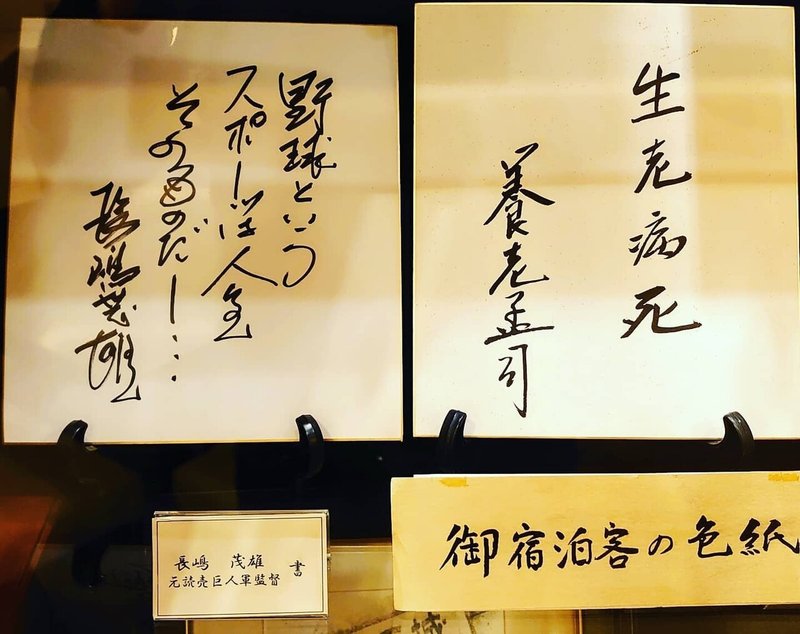

プロ野球賢者の書③【背番号3「ミスター」の輝きと葛藤】

長嶋茂雄『野球は人生そのものだ』

2021年2月に85歳を迎えた長嶋茂雄は日本プロ野球における背番号の持つ意味を根本から変えた人物。

華麗なプレーと破格のキャラクターで単なる数字に一種の光背を付与した。そして約60年間「ミスター」として好悪や世代を超え、野球ファンの興味を惹き続けている。

本作は2007年7月に日本経済新聞朝刊文化面の「私の履歴書」欄に連載した内容の書籍化。

「はじめに」と「おわりに」が記され、章ごとに増補改訂された。

また現役時代の略年表、大学時代の恩師・砂押邦信と長嶋一茂のインタビューを収録。

なお2020年12月の文庫化(中公文庫)の際、本文掲載写真が一部変更され、長嶋一茂のインタビューは無くなった。

生い立ちから6大学野球での活躍、ジャイアンツの主軸としての栄光や苦悩、起伏に富んだ2回の監督時代、突然の大病を潜り抜けた現在…波乱の人生をよどみなく率直に語り、独特の口調が頭に浮かぶ。

学生時代に抱いたメジャーへの憧れ、天覧試合のホームラン、その相手投手である村山実との思い出、「天才」「燃える男」と言われる影での真摯な努力、打席における心構えなど興味深いエピソードの宝庫。

現役時代の「うっかり」もさりげなく織り込まれ、時折「ピッチングスタッフ」といった「長嶋節」が飛び出すあたりは微笑ましい。

一方で随所に表れるファンを大事に思う心とジャイアンツへの愛着の深さには胸が熱くなる。

活躍、逸話の数々はあえて記すまでもないと思うので前回の稲尾和久同様、監督としての歩みに焦点を当てる。

最下位から優勝そして「男のけじめ」

長嶋茂雄は1971年12月にコーチ兼任となり、引退する1974年の開幕前にはロッカーも監督・コーチ用に移された。野村克也の『無形の力:私の履歴書』(日本経済新聞出版社)によればホークスの兼任監督時代にジャイアンツとトレード交渉した際、川上哲治監督から「次期監督である長嶋にトレードのやり方を教えたいので同席させて良いか」との申し出があり、実際川上監督は長嶋を連れてきたそうだ。

とはいえ、選手の方向付け、フロントとの闘い、試合のコントロールといったコアな部分の修業は殆ど積めぬまま、1974年11月21日に長嶋はジャイアンツの監督に就いた。いわゆる第1次政権である。

就任当時の状況を長嶋はこう回想する。

「監督」-。これほど難しいポストはないとうめいたのが川上前監督だった。「世間的にはいい面ばかり目立っても個人的には決して喜ばしいことなどない。それは長嶋君も私と同じだと思う。九連覇のあとを引き受けて監督になるのだろうから長嶋君はかわいそうである。苦労を背負うことは目に見えている。まあ、精いっぱいやるしかない」と川上さんは言ったそうだ。「監督にならずに引退すれば一番幸せだったろう」とも。

九連覇という偉業の後遺症は確実にやってくる。最後のころは、平均年齢は32歳を超えた。V1の昭和40年(1965年)は27歳くらいだった。ON時代と比較して戦力は半分だろう。

残り火を束ねてチームを率いた。いい条件は何一つない。それを言うと愚痴になる。夢を抱くファンには失礼な話だ。

本音を言えば、2、3年くらいコーチあるいはネット裏に行ってちょっと渇き切った野球漬けの体をもう一回リフレッシュしたかった。しかし、それは許されるはずもなかった。

「クリーン・ベースボール」を掲げ、「哲のカーテン」と言われた川上色を排して颯爽と船出するつもりだったが1年目の1975年はジャイアンツ空前絶後の最下位に沈んだ。また川上哲治が勧めた牧野茂、森昌彦(祗晶)のコーチ就任を長嶋がフロントの意向を汲んで断ったことが川上の不興を買い、後に「確執」と取りざたされて長嶋を苦しめる事態となる。

「怖い父親」から何でも話せる「明るい兄貴」へのバトンタッチだといわれた。いままで締め付けられていたものが自然となごやかな雰囲気となってチームがまとまって行くだろう。いや、そんな甘いものではなかった。コーチ経験もなしに現役、即監督というのはいろいろ無理があった。

V9の老齢化に主砲・王のケガ、勝利至上主義のつけで、若手育成がおろさかになっていた。自分で振り返っても監督としてさっぱりだめだった。采配、コーチ間のコミュニケーション、選手管理など、オフは山ほど勉強することがあった。

翌1976年を迎えるにあたり、投手陣の立て直しのため「フォークボールの神様」杉下茂を迎えるなどコーチ陣を一新。

トレードも複数行い、特に注目されたのはV9の左のエース高橋一三と長嶋の控えだった富田勝を放出してファイターズの主砲張本勲を獲得し、王貞治にマークが集中する事態の解消を図ったこと。

またレフトの高田繁をサードにコンバートする大胆な策を打ち出した。

シーズンが始まると「チャレンジ・ベースボール」のもとにオフの流れそのままの積極野球を展開。最終戦で前年優勝のカープを逆転、史上初めて同一監督による前年最下位からの優勝を成し遂げる。

攻撃面では王貞治が蘇り、張本は打率2位と主軸が安定、コンバートの高田繁は鮮やかな守りに加えて打撃もいわゆる「高田ファウル」が減って打率3割5厘でダイヤモンドグラブ賞。投手は小林繁が18勝、太平洋からトレードで移った加藤初が厚みを加えた。

翌1977年は開幕からほぼ独走で連覇。

しかし1976年、1977年ともに日本シリーズは上田利治率いる阪急ブレーブスに屈した。

そして1978年はかつての同僚広岡達朗率いるスワローズの勢いにのまれ、セ・リーグ3連覇を逃し、2位にとどまった。

監督就任以降、長嶋は顔ぶれを見渡して「全部9連覇の残り火」と感じ「勝つことはもちろん重要だが、一方ではまず大事なことは育成」「次の世代の選手をもっと将来の長期的なプランで作ることだ」考えてドラフトに精力的なアプローチを重ね、定岡正二、篠塚利夫(和典)、中畑清などを指名、獲得した。

だが、期待の若手の戦いぶりは歯がゆいものだった。そうした状況で1978年オフに発生したのが「空白の1日」「江川事件」である。

事の詳細はここでは省くが、第1次長嶋政権の歩みと重ね合わせて考えると、既成パワーと「9連覇の残り火」の組み合わせにより優勝した上でじっくり若手を育てようとした長嶋に対して、性急に「日本一」を欲する正力亨オーナーをはじめとする球団フロントが強引な戦力補強に出たと感じる。

長嶋自身、

いくらリーグを連覇しても日本一にならないと巨人では優勝したとは認められない。広岡ヤクルトの優勝で焦ったフロントと読売首脳が考え出したこと、それがあの空白の1日だった。

と記している。

鈴木竜二セ・リーグ会長はジャイアンツと江川卓の契約を却下した。

これにジャイアンツは猛反発、「新リーグ構想」をちらつかせ、ドラフト会議もボイコット。当事者不在のドラフト会議ではタイガースが江川を1位指名する事態にまで至った。

結局、コミッショナー金子鋭はいったんタイガースと契約後にジャイアンツへトレードするよう「強い要望」を出し、ジャイアンツの身勝手な行為を事実上認めた。そしてジャイアンツのエース小林繁がタイガースへトレードされる形で江川はジャイアンツ入りを果たした。

「事件」の余波が響いてチームバランスの乱れた1979年のジャイアンツはタイガースの一員となった小林繁に8連敗を喫するなど波に乗れず、夏から急降下して5位。

打撃陣では4番王貞治の衰えが表面化、張本勲は原因不明の眼病に見舞われ、V9の切り込み役柴田勲や高田繁のスピードも落ちた。

投手陣は新浦壽夫、西本聖が成長した一方、かつてのエース堀内恒夫は新人からの連続2桁勝利が止まり4勝と低迷。また江川は9勝10敗に終わった。

長嶋は若手を鍛えるべく1979年秋にジャイアンツとして戦前の「茂林寺の千本ノック」以来の秋季キャンプを張った。

それがいまなお伝説となっている「地獄の伊東キャンプ」だ。

当時を自らこう振り返る。

若手の成長なくして巨人の再建もない。

52年に引退した名二塁手土井がコーチに転身。シピンも衰え、高田の不振、内野再編成が急務で、篠塚を二塁に転向、平田とポジション争いをさせた。三塁は思い切って元気者の中畑に。一軍定着のチャンスに目の色を変えて頑張った。

「このままならだらだらいってしまう。ここらで若手を徹底的に鍛えておかないと。三年くらいかかるかもしれんが、もう一度鍛えまくってV9戦士をつくりたいね。伊豆あたりで一発ぶちかますか」。報道陣に囲まれて話すうちに構想は固まった。

(中略)

我々は、平家の落ち武者のごとく都落ちして10月27日から一ヵ月間、茂林寺以来の地獄のキャンプに向かった。場所は私の野球人生の原点ともいうべき立大セレクションが行われた伊東スタジアム。小高い丘陵の途中にあるすり鉢の底のようなグラウンドだ。

火山の底では若手が雄たけびをあげ、やがて真っ赤なマグマのようなエネルギーを吐き出してくれるだろう。これが今の秋季キャンプの先駆けといわれるものになる。

一、二軍の若手が中心。平均年齢23.7歳。投手は西本、角、江川、藤城、赤嶺、鹿取、野手では最年長で28歳の山本功児と河埜のほか中畑、淡口、笠間、平田、中井、中司、松本、篠塚、山倉、二宮至の18人。優勝請負人の青田昇臨時コーチが熱血指導で張り付いた。前年に強引にドラフト前の空白の一日をついて江川を指名した世間の巨人たたきもあった。結集した彼らに檄を飛ばした。

「敗れた我々を、伊東の方たちはこれほどまでに温かく迎えてくれた。こんなにありがたい巨人ファンがまだ全国にもいっぱいいるんだ。誇りを胸に秘めて練習に取り組んでもらいたい。そして来年こそ、もう一度、都に旗をたてるんだ」

「おまえら、血へどを吐くほど徹底的にしごいてやるから覚悟しておけよ。よし、死にもの狂いでやれ」

いま思うとよくあれだけの練習がやれたし、選手たちも落後せず全員耐えてついてきてくれたと思う。とにかくこの伊東秋季キャンプで私は選手たちの腰が抜けるまで絞り上げた。監督が鬼に見えただろう。みんな涙を流しながらくらいついてきた。

江川も西本も毎日300球以上は投げていたが、それよりもタイム走や腹筋がつらかったという。松本のスイッチヒッター転向、角のサイドスロー、鹿取はシンカーを。松本は1日1,000スイングをノルマに来る日も来る日もバットを振り続けた。手のひらはズルムケであまりの痛さ、つらさに「もうやれません」とコーチに泣いて訴えた。

松本は泣きながらやっている。練習で汗を流すやつはいくらでもいるが、松本みたいに涙汗を流すやつはいない。きっとものになると思った。

「こらあ、キヨシ!なんだ!そのへっぴり腰は」。フラフラになった中畑に容赦なく1,000球近いノックを浴びせた。

「うるせー、こい、コノヤロー」と中畑は怒鳴り返し、キャッチャーではなく直接私に投げ返す。

「オッ、元気あるじゃないか。まだいけるな、それ!」

その反骨魂がうれしかった。

監督就任以来、川上流を引き継いで選手やコーチとは一線を画してきた。選手にリラックスさせるためでもあったが、結局それは裏目に出た。

V9時代は、ONを中心に監督が何かをしようとしなくても選手自体が大人で、監督は楽だったと思う。その意味で伊東は子供を教える世界だったのかもしれない。

この秋季キャンプでは大広間に私の膳も据えた。私の方からいろいろ話しかけ、ひとりひとりの肩を叩き、顔をのぞき込んだ。

(中略)

選手はみな雑魚寝キャンプだった。夜、眠るのが怖い。朝、目が覚めると地獄の練習が待っているからだ。でもヘトヘトに疲れているからいつの間にか寝てしまう。

(中略)

打ち上げの日、選手に「監督も行こうぜ」と誘われ、モトクロス専用の馬場平を一緒に走った。「何、若造が」と走り始めたものの、息が続かない。死に物狂いで完走した。その夜は忘れられない。選手が薄暗い電灯の下でみんな手をつなぎ泣いた。

「これだけ練習したんだ。来年は絶対、我々の手で優勝をつかもう」

未熟ながらようやく台頭してきた若い力。気持ちが通じ合い、「長嶋を男にしよう」と一致団結してくれた。手応えを感じ、体一杯に熱いものがこみ上げてきた。

(中略)

選手を育成する、作るというのは監督にとって何ものにも代えがたい楽しみがあった。

勝負の世界は非情である。短い期間で結果を求められるプロ野球監督の場合、育成に取り組んでも若い力が花開き、ともに優勝するところまでその地位にとどまれるケースは少ない。

第1次政権の長嶋もそうだった。「伊東キャンプ」の手応えを持って臨むはずの1980年シーズンは開幕前に躓く。

前年患った眼の回復が思わしくない張本勲は自由契約となり(ロッテへ移籍)、その際にフロントと長嶋のズレを指摘した。さらに「伊東キャンプ」で主体的役割を果たした青田昇コーチが自身の交友関係に関する取材で失言し、舌禍事件として報道される事態になり辞任に追い込まれた。

シーズンが始まるとベテランの衰えは想像以上、長嶋は「伊東組」を押し出して戦おうとするが、ジャイアンツの看板を背負うには実力不足は否めず、接戦を落とすケースが目立った(1点差ゲームで16勝33敗)。

監督人事のきな臭いうわさが流れるなか秋風が吹く頃にチームは走り出した。10月に10勝2敗とチャージして何とか3位を確保する。正力亨オーナーは長嶋に「勝率5割とAクラス確保がなれば続投」と約束していた。しかし、川上哲治からの助言で「長嶋更迭」に傾いた読売新聞本社の務臺光雄を前にしてオーナーは何も言えず、長嶋は解任された。

「巨人軍は常に強くあれ」が正力松太郎さんの遺訓。

「その責任はすべて私にあります」。三年連続で優勝を逃したその責任をとって「辞任」した。マスコミは「解任」という言葉を使ったが、それは仕方ない。巨人軍は常に優勝を宿命づけられたチーム、それができなかったのだから、任を解かれても言い訳はできない。

読売新聞社に、その日だけで5,000本の抗議電話が殺到した。常務取締役としてフロント入りを要請されたが、「グラウンド育ちの自分には不向き」と退団の道を選んだ。

長い一日だった。

様々な思いが脳裏を駆け巡った。

若手が自信をつけて来シーズンこそ日本一になれると思っていた。

中畑にしても篠塚にしても投手では定岡や西本、こういう連中が激しい勝負に耐えられる力をつけてくるのは来シーズン以降だと思っていた。それに江川もいろいろあったので、彼本来のコンディションになるのは早くて来シーズン。若い連中が少しずつ自信をつけてきているので、来シーズンは面白いと思っていたのだが、それがこのザマだ。

夕方の記者会見を十分前まで葛藤があった。直前の十分間に心を整理して臨んだ。

「この23年間、しゃにむに野球に取り組んできたが、今シーズンは不本意な成績に終わった。ここで男のけじめをつけたい。今は静かにユニホームを脱ぎたいと思う」

言いたいことは山ほどあった。でもそれを口にしてしまったら男ではない。じーっと静かに恨み言ひとつ言わずに去った。それが私の「男のけじめ」「男の花道」であった。ニコニコ笑顔を絶やさなかったので、さわやかだったと後で言われたのはせめてもの救いだった。

世間では、成績不振が理由ではなく、長嶋下ろしを画策したグループに球団が振り回された、などとうわさされた。

「裏で川上さんが」と言われたりしたが、そういう人間関係がどうのこうのより、私はこれからという時に任を解かれたその厳然たる事実が何よりもこたえたのだ。

翌1981年、藤田元司監督の下で「伊東組」は「実力者」に成長、大型新人原辰徳の加入やベテラン加藤初の復活もあり、ジャイアンツはリーグ優勝と日本一に輝く。

勝利のために礎を築きながら、その場に立ち会えなかった虚しさ。解任事件は長嶋にとって野球人生最大の無念だった。これは一種のトラウマになり、後の第2次政権の性格に大きな影響を及ぼした。

「十二浪」ほほえましい花との関係

1981年から1992年までの12年間、長嶋は様々なスポーツイベントのテレビ中継でレポーターを務めるなど多彩な活動を取り組んだ。もちろん球界復帰の憶測はしょっちゅう流れたが本人はどこ吹く風、「華麗なる浪人」を満喫しているように見えた。実際のところはどうだったのか。

私のことをスポーツ文化人だとか、政治家になるのでは、と人は勝手なことを言ったが、私は根っからの野球人である。野球あっての長嶋茂雄であることを一日たりとて忘れたことはなかった。全く未知のことを勉強していてもすべて野球界に復帰するための勉強だった。だから正確には「浪人」ではなく、将来の球界復帰に備えての全くムダのない「充電生活」だったといえる。

(中略)

昭和61年(1986年)に瀬島龍三さんの推薦で「花と緑の農芸財団理事長」に就任し、千葉・成田から全国に発信する花いっぱい運動に加わったことが思い出深い。

故郷千葉への思い入れもあったが、若いころから花屋に憧れたほどの花好きだった。

花は一時一処にすべてを賭けて、花を咲かせ実を結ぶ。そんな花に私も世話になってきた。とにかく一日花を見ないと心の安らぎが得られない。キャンプでも宿舎に着くとまず花屋に飛んでいく。部屋中が鉢植えのシクラメンで埋まることもある。

春先はキャンプ、オープン戦と桜前線の北上とともに九州から東京へ戻ってくる。ペナントレースに入って、スランプに陥りやすい梅雨の時期にはアジサイ、八月になれば暑い日差しの下で、僕の大好きなひまわりが咲く。ずっと勝負の世界に浸っている身には、四季の彩りの花々は何よりの心の慰めとなり、安らぎを与えてくれる。

(中略)

ユニホームを脱いで野球を忘れられるのかというと、これが逆で、忘れるどころか、かえって野球に対するいろいろな気持ちが出てくる。「ああすれば、こうすればよかった」とかえって野球に追い込まれる感じだった。

全く未知のことを勉強していても、どこかで野球界につながる。過去のシーンを思い浮かべ自分を慰めながら少しずつ気持ちの切り替えをやっているのだが、野球以外に能力もないし、やっぱり野球が好きなのだ。

十二浪、あっという間に過ぎ去ろうとしていた。

うがった見方をすればトラウマを癒しながら古巣が頭を下げて迎えに来るのを待っていたということか。それにしても野村克也の例え通り長嶋がひまわり好きとは何とも面白い。

結果にこだわりぬいた「第2次政権」の功罪

長嶋は自身の「更迭」を決めた務臺光雄の死から1年後の1992年オフに読売新聞本社社長渡邉恒雄から要請されてジャイアンツの監督に復帰した。就任にあたって以下の目標達成を求められたという。

①多くの巨人ファンのために勝つこと

②長く強いチームをつくるために次代を担う若手を鍛えること

③心から巨人を愛しているOBの中から、すぐれたコーチを育成すること

④いますぐにといわないが、次の監督を作り上げること

初仕事のドラフト会議では4球団競合の注目株松井秀喜の交渉権をくじで引き当て、入団にこぎつけた。長嶋は松井を球界の4番に育てるべく、このあと2001年に退任するまでマンツーマンで素振りと向き合うことになる。

しかし、育成や底上げで大人のチームを目指す考えは早々に挫折した。かつて「伊東組」を鍛えた厳しい集中練習は選手会パワーで難しくなったし、何より12年の間に選手気質が様変わりしていた。もちろん真面目に野球はするのだが、指導者の背中を見てひたむきに取り組み、自らが局面を切り拓く存在になろうとするタイプの選手は殆どいなかった。

3位に終わった1年目の1993年、長嶋の脳裏には前述の「トラウマ」がよぎったと推測する。このまま優勝できず、せっかくの松井が4番に座る前に監督の座を追われる・・・あんな思いは2度としたくないと。

招聘した側も焦ったはずだ。頭を下げて、編成担当の常務取締役兼任で球界の宝を呼び戻したのに沈没させては、球団どころか本社の存亡にかかわる事態にもなりかねない。

そこで既成パワーを集めて優勝、日本一を勝ち取る戦略に出た。同年オフにジャイアンツ主導でFA制度やドラフトの逆指名が採用され、中日から落合博満をFAで獲得。1994年はシーズン終盤失速したが最終戦のいわゆる「10.8決戦」で落合の古巣中日に勝ってリーグ優勝、日本シリーズではかつての同僚森祗晶が率いる西武ライオンズを破って日本一に輝いた。

悲願の日本一奪回を果たし、そこから育成といくはずだったが結局長嶋ジャイアンツは既成パワー主体のチーム強化を続けたことは周知の通り。それゆえ補強の成否が成績と連動する状況に陥り、おカネをかけた割にはリーグ優勝計3回、日本一は計2回にとどまった。同時期大リーグでトーリ監督率いるヤンキースがやはりオーナーの号令による金満補強を行いながら、生え抜きのスターも作り常勝軍団になったのとは対照的。しかも唯一、育った大スター松井秀喜は後年皮肉にもそのヤンキースへ去ったのだから。

当の長嶋は「カネにあかせた補強ばかり」という批判にこう応える。

巨人が戦力を確保しようとして欲張りだという声も耳にするが、他球団と五分五分の戦力で満足していては、うちは絶対に勝てない。これは間違いない。よそは5試合に1試合の割で巨人戦にピークを合わせてくる。うちは毎試合が”巨人戦”だ。単純にして5倍のエネルギーが必要。それだけ強いチーム作りを目標にしなければ、とても五分には戦えない。

巨人軍の監督はまな板の鯉だ。ありとあらゆるところで料理される立場にある。宿命みたいなもの。巨人の監督という職責は、針が棒にも膨らんでいくような土壌の中にある。神経の細い人ではプレッシャーで体がもたない。強いチームであれば勝つことによってもろもろの批判に全部ふたをすることができる。いい時はいいが、一度、逆風が吹けば、ほかにない大きな試練を受ける。

些かもってまわった表現から第1次政権の「トラウマ」を抱え、結果を求めてもがいた「ミスター」の影の部分が浮かび上がる。

そしてジャイアンツは長嶋退任後も積極補強を続けている。特に同じセ・リーグの球団の主力を「買う」ケースが多い。長嶋の言葉から転じれば相手の戦力を削ぐのが優勝の近道なのだろう。

しかし、例えばこの2年ジャイアンツはリーグ優勝したものの日本シリーズでは資金力を育成に振り向けたソフトバンクホークスに1勝もできずに敗れた。

相対的な強さばかりを追いかけたチームでは基礎から積みあがったチームには歯が立たないのだ。

近年セ・リーグが日本シリーズで勝てないことを巡り様々な見方があるが、第2次長嶋政権以降のジャイアンツの補強がセ・リーグの地盤沈下の遠因だと筆者は考える。

また長嶋は次代の監督として原辰徳を送り出した。その後現在までのジャイアンツは、長嶋の下で過ごした現役晩年にベンチを温めた間にしたたかさを身につけた原の手腕で成果が上がる反面、高橋由伸の一件に象徴されるように原の思惑により球団が動く状況となった。

トータルで見た時、第2次長嶋政権は功罪相半ばだろう。

今も昔も日本のプロ野球ではヒーローを監督に据えたがる傾向が強い。

確かにその時は観客動員が伸び、一種のカリスマ性で成果が上がる可能性は十分ある。

他方、失敗した場合の双方が負うダメージ、長期的にチームの成績安定に繋がるのかなどの負の要素も存在する。もう少し複眼的な視野で監督人事、補強や育成の戦略を練ることが日本の球団には必要だ。

※文中敬称略

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?