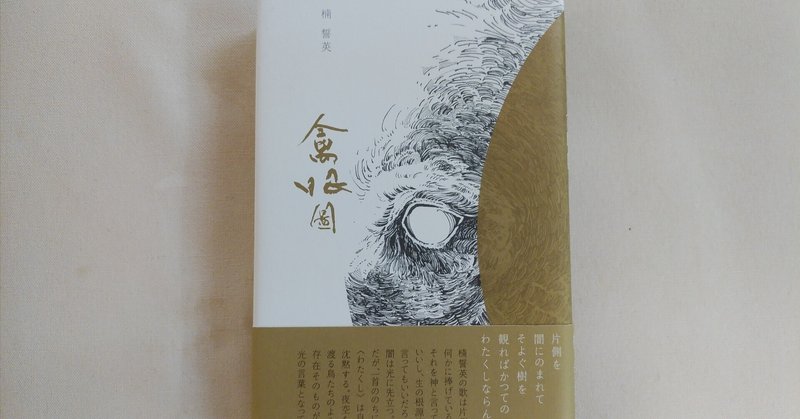

楠誓英『禽眼圖』(書肆侃侃房)

第二歌集。亡くなった兄、阪神淡路大震災の記憶、戦争の影。個人的なものから歴史的なものまで、記憶の暗部を探るような歌が多い。鳥に託して、人を超える存在を求めている歌も心に残った。後書きに「見えるものの向こう側に心を寄せていく。見えないものを視る「眼」が欲しいと苦しいまでに切望する時がある」とあり、共感した。そうした見えないものを視る眼を鳥の目に求めているのかも知れない。

伏せられしボートのありてこんなにも傷はあるんだ冬の裏には

夏の間、盛んに使われていたボートが冬の日の下に伏せられている。その裏側には無数の傷がついている。明るい夏の湖で使われていたボートが冬になって晒す傷。人の見えない心の傷が急に露わになった時のようだ。「あるんだ」という話し言葉に主体の驚きが表現されている。

きみの変へたサドルの位置をそのままに乗りて木末(こぬれ)に頬ぬらしゆく

きみの変えたサドルの位置は、おそらく主体にとっては少し高過ぎるのだろう。そのままの高さで乗っていくと、木の下を抜けて行くとき、枝の末が頬に触れる。枝の端は濡れていて、その雫で頬が濡れるのだ。木の持つ瑞々しさが雫を通して伝わってくるようだ。

亡き兄のかはりになれぬ日の暮れに礫のひとつは波紋なく落つ

この歌集の大きなテーマの一つに作者の亡き兄の存在がある。兄は亡くなっているが、常に作者の傍にいる。この歌で主体は、自分は亡き兄の代わりにはなれないと感じている。そんな日の暮れ、河に石礫が落ちる。主体が投げたのかも知れない。普通、石礫を投げ込んだら、水の表面には波紋が広がるものだが、真っ直ぐ上から水に刺さるように落ちたせいか、波紋が立たなかった。それも兄と自分の関係性の喩に感じられるのだ。

生殖が終はれば死ぬるしらしらと流れをのぼるものを慕ひて

鮭のことだろうか。海から戻って来て、産まれた川の流れを遡る。自分の産まれたところに戻って生殖をし、その後すぐに死んでしまうのだ。鮭は極端だが、人間以外の生き物は生殖(と子育て)が終わった後、それほど余命を生きたりはしない。そんな子孫を残すことだけに特化したかのような生に対して、主体は慕わしい気持ちを持っている。生としての迷いの無さに、清々しさを感じるのだろうか。

狂ふことおそるるときに狂ふとぞ頭蓋に響くシューマンのソナタ

作曲家であり、音楽評論家であったロベルト・シューマンは、後年精神を病んだ。上句は主体が自分自身に言い聞かせているようだ。主体自身も狂うことを危惧する状態にあるのだろうか。その時、頭の中にシューマンのソナタが響く。精神を病んで死んだ作曲家の音楽は、美しくとも不吉なものとして、主体の頭蓋に響くのだ。

正面の顔はなぜだかおぼろげで横顔ばかり金魚も君も

記憶に残る顔が横顔ばかり。魚はそうだろう。正面から見ればあまりに顔の幅が薄くて、その印象はおぼろげにしか残らない。そして「君」も主体の記憶の中では正面の顔がおぼろげだ。お互いに正面から向き合っている関係ではないことが感じられる。

小泉八雲旧居にて

足ゆびをとほす夏風ラフカディオ・ハーンのすわりし縁にねころぶ

島根県松江市にある小泉八雲旧居。日本を愛し、日本人小泉八雲となったラフカディオ・ハーンが暮らした時のままに、美しい庭のある日本家屋として保存されている。宍道湖を抱える、落ち着いた小都市である松江の、夏も涼しい風。ハーンの座っていた縁側に主体が寝転ぶと、足指の間を風が過ぎて行く。古き日本の美へ寄せるハーンの気持ちが、旧居にはまだ満ちているのだ。

立つたたまま血潮は縦にながるるを兵は真夏の樹幹のごとし

一連の中に〈学校は駐屯地の隣り〉という詞書のついた歌がある。作者の勤める学校の隣りに、過去に駐屯地があった、と取った。主体は幻視のように過去の軍隊の日常を見ている。掲出歌からは、歩哨に立っている兵を思い浮かべた。真夏の樹幹のように立ち尽くす兵。その身体の中を、樹幹に流れる樹液のように、縦に流れる血潮。実際には見ていないはずの兵の映像と、さらに目には見えないはずのその体内の様子が、記憶として主体の脳に再生されている。

戦後、祖父は僧侶に戻った

銃剣を念珠にかへて墨染の祖父は戦後をおそれて生きき

Ⅲ章の冒頭にある連作「祖父の眼鏡」より。この歌に先立つ歌で、祖父が大陸で兵として戦っていたこと、敵機を打ち落としたこと、けがをして帰国したこと、などが物語られる。その後の、この掲出歌の衝撃的な詞書。兵であった祖父が、元々は僧侶であったことが明らかにされる。人々の心を平安へと導くはずの僧侶ですら従軍せざるを得なかった、しかも果敢に積極的に戦いに従事したという事実の持つ衝撃。その後、自分のしたことを怖れて生きたという事実の持つ辛さ。連作全体の塊としての迫力もあるが、この一首だけでも、一人の人の人生を凝縮したような読後感を読者に与える。

側溝に柄の無い傘の沈みをりとりかへのきかぬものになりたし

おそらくいくらでも取り換えの利くビニール傘。柄が無くなったからか無造作に捨てられたようだ。見苦しいごみとなっているのだろう。そんな傘を見て、自分は取り換えの利かない存在になりたい、という思いがふと兆す。社会の色々なものがビニール傘同様、幾らでも取り換えの利くもので構成されている現在。人であっても、いなくなればその立場は他の人で取り換えが可能なのだ。その中で自分の存在だけは、と願う気持ち。強く共感した。

書肆侃侃房 2020.1. 定価:本体2000円+税