2024年2月の記事一覧

被災してわかった命の重さの違い

能登半島地震が起きてから、近くの小学校に避難した。母校だ。

電気が来ていた。停電している場所が多い中、ありがたい。ただし、水はない。電波状態も悪い。格安スマホをうらんだ。緊急地震速報も通知が来たり、来なかったり。娘に契約し直してと言われる。そうだね、いつか追いついたらね。いま必要な機能なのに遅いけど。

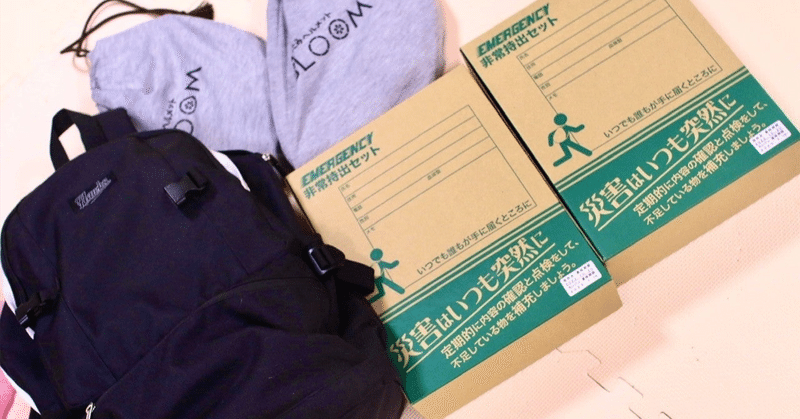

避難所には電気しかない。自宅から布団や毛布を持ち込み、体育の授業で使うマットを敷いて場所を確保

被災地の焦り〜忘れないで

被災して一番の心配事は、世間から忘れられることです。発災直後は何時間でも報道されていたのに、取り上げられる時間は日に日に減っていきます。NHKは、毎日短時間でも取り上げてくれているので本当にうれしい。

報道される量が減ると、被害が収まっているかの印象を与えるかもしれません。現地の認識は違います。地震が起こった1月1日から、町の様子は変わらないどころか悪化しているのです。

初日の地震で崩壊した建

自宅で起こった能登半島地震が自分ごとになったとき

令和6年1月1日午後4時10分頃、能登半島地震が発生した。そのとき私は石川県輪島市の自宅にいた。被災地のど真ん中である。しかし、何が起こったか分からず、どこかで傍観している自分がいた。まずは事態を冷静に把握しようと思っていたのかもしれない。

発災時の状況発災当時、私は2階の寝室で小学校5年生で発達障害の息子とベッドの上で寝転がっていた。そこに地震が起こる。私をはじめ能登の人間は地震慣れしている。

大規模火災の跡を歩く〜能登半島地震から1ヶ月

2024年1月1日能登半島地震により発生し、3日以上続いた大規模火災。報道によれば、焼失面積は約4万9千平方メートル(東京ドームより少し広い)、240棟が消失したという。私は、1カ月後の現場を訪れました。

行きたくて行けなかった大火事の現場へ行くと、思ったより冷静に受け止められました。行く前は、現地へ行ったら感情が抑えきれず、立ち直れないかもとしれないと心配していたのです。そのため、小5の子ども