少子化対策の為に戦前の感性を|コラム

迷信で出生率が下がる

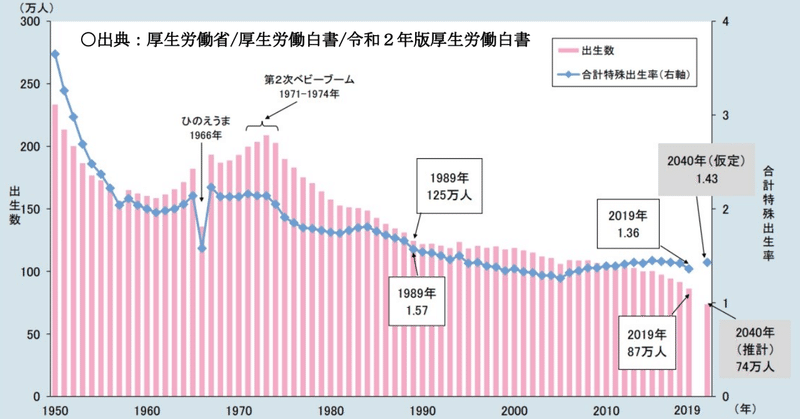

冒頭の図は、厚生労働省による厚生労働白書 令和2年版厚生労働白書(※1)からの出典である。

全体を見る前に、ひのえうまの影響に着目したい。

『ひのえうま(丙午)生まれの女性は気性が激しすぎて夫を不幸にする(※2)』 という迷信により、1966年の出生数が異常に減少している。

接する機会の多い情報には、それを決して信じていない人間に対しても、その行動を変えてしまう力がある。

かつてのオイルショックや新型コロナウィルスの際に、スーパーから特定の品物が消えたことなどが例に挙げられる。

しかし、子を産むという行動までを変えてしまうのだから、驚きである。

※1:https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19/dl/1-01.pdf

※2:https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/12/pdf/017-028.pdf

戦後の異常な出生数低下

冒頭の図の1950年から7年間ほどの出生数低下は異常と言えるほどである。

これはGHQの関与などを示唆する記事も見かけるが、アメリカ政府は否定している。

少なくとも、戦争で荒廃した日本の社会経済では、人口急増に耐えられないという政治判断は存在し、1949(昭和24)年に衆議院において「人口問題に関する決議」が採択されている(※3)。

そして、受胎調整の指導といった普及活動(※3)を通し、人口増加の抑制に短期間で成功している。

そして、まるでコントロールしたかのよう7年ほどで出生数低下は止まる。

次に、増えた人口を支えられるように経済開発を重視する政策(※3)が奏功し、高度経済成長へと繋がるのだから、賞賛に値するのではないだろうか。

※3:https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/06/dl/1-1.pdf

人口抑制は情報の流布や政策により行える

「ひのえうま」や戦後の出生数低下から言えることは、人口抑制は情報の流布や政策により行えるということである。

それも短期間に大きな効果が得られ、かつ任意に停止させることも不可能ではない。

出生数増加を目的とした時に、ここから学ぶことがあるのではないだろうか。

出生数はいつから減少しているのか

冒頭の図全体を眺めると、出生数は、第2次ベビーブームを除くと概ね減少傾向にある。

合計特殊出生率に至っては、第2次ベビーブームであっても横ばい傾向で、全体を通して減少傾向である。

もう少し長い期間で見る必要がある。

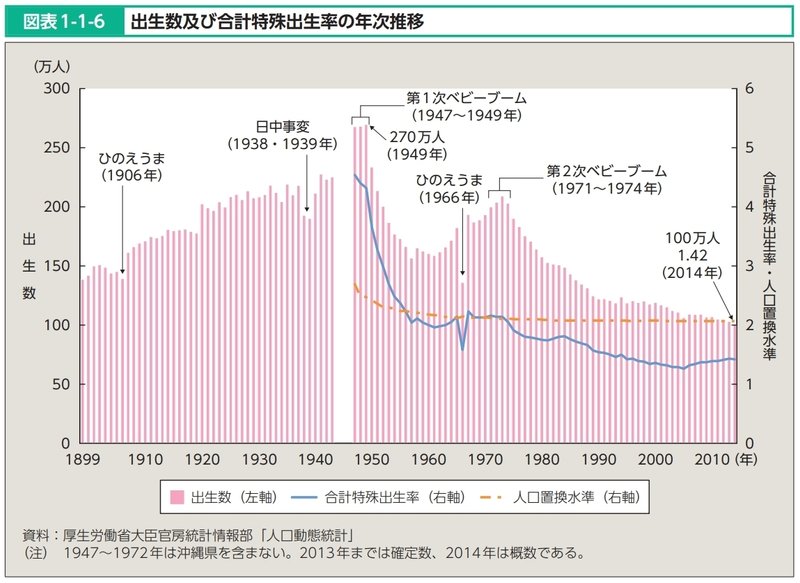

下図は、厚生労働省による厚生労働白書 平成27年版厚生労働白書 人口減少社会を考える(※4)からの出典である。

明治後半から太平洋戦争の終戦までは、出生数は概ね増加傾向である。

この間、種々の社会情勢が存在するものの、それに係わらずに増加傾向を示している。

1906年の「ひのえうま」の影響が小さいことも興味深い。

第2次ベビーブームは第1次ベビーブームの余波であって、合計特殊出生率から分かるように、第2次ベビーブームは意味のある出生数の増加傾向ではないと言える。

つまり、真の減少は、終戦後から始まっていると考えられる。

情報の流布と政策による人口増加抑制を行ってからである。

※4:https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/dl/1-01.pdf

情報拡散力が高まると出生率は上がりにくい

少子化の原因分析は各種検証が行われており、それぞれが正しい結論を導いていると思われる。

第3次ベビーブームが訪れなかった原因について、共働き夫婦の増加に対する子育て環境整備不足の指摘(※5)があり、統計データから見て正しいものと考えられる。

しかしながら、上述のように真の少子化が戦後から始まったと考えると、これらの原因分析では不十分にも思われる。

そこで更なる因子として、情報拡散力を指摘したい。

戦後は、新聞やラジオに加えてテレビも登場し、メディアが発達するとともに政府やGHQによる情報統制も緩められていく。

伴い、日本全国の暮らしを視て聴いて、人生に多くの選択肢があることを知るようになる。

多くの選択肢があれば、情報を集めてから判断するのが正しい姿勢である。

発信される情報も、時代とともに質と同時性が高まるのである。

結果として、あらゆることの決断に時間を要し、場合によっては時機を逃してしまうこともあるだろう。

例えば、第2次ベビーブーム世代は、バブルと呼ばれる時期をテレビや雑誌を中心とするメディアを通し、学生時代に見ている。

そこには、都会的な恋愛をすることがステータスであり、羨望を集める結婚こそがゴールという価値観があったのだ。

この価値観を持って大人になると、もっと良い人生が、もっと良いパートナーが、もっと良い環境が…、と決断を先延ばしにしたとしても不思議はない。

お見合い結婚という選択肢もほぼ消え去ってしまっている。

一方で結婚せずに子を持つことは憚られるような保守的な側面は残しているのである。

真偽不明な情報が過多に流布され、作られた価値観に縛られ、決断できずに第3次ベビーブームが流れ去ったと見ることもできるのではないだろうか。

また、1906年よりも1966年のひのえうまの影響が顕著であることもひとつの裏付けと言えるのではないだろうか。

※5:https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/r05pdf/202322801.pdf

ハイテクノロジーな新しい形で戦前の感性へ

今後も情報拡散力は上がり続けていくであろう。

それでも2000年代半ばから、合計特殊出生率のトレンドが微増に転じていることに注目したい。

インターネットやSNSの発達により、世界中の誰もが発信を始めたことが寄与しているのではないだろうか。

真偽不明な情報は『真偽不明である』と認識できるようになり、画一的な価値観から解放されているのだろう。

一時期は否定的に捉えられたお見合い結婚の代替として、スマホ上のマッチングアプリが機能していることも注目すべきである。

画一的な価値観から解放され、多様性を重んじ、ある意味では人生の選択肢が無限でないことを受け容れなければならない。

そして、ハイテクノロジーな新しい形で戦前の感性へ戻ることが、出生数上昇に必要ではないだろうか。

『戦前の感性』とは、少ない情報に基づいて、身近な人との係わりの中で真理を見出す姿勢と言っても良い。

情報も溢れ過ぎれば、情報が無いに等しくなる。

『ハイテクノロジーな新しい形』とは、溢れ過ぎた情報によって情報を無意味にしていくことに近しい。

メディアや大人は、少子化を思慮するのであれば、固定観念や画一的価値観を流布しないよう努めるべきであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?