「平気な顔をしろって言ってるんじゃない。ここからスタートを切ればいい」そんなセリフに励まされた。

小さい頃から勝ち負けっていうあの感じが、苦手だった。

誰か勝ったとか負けたとか。

負けじ魂はないのかって、よく言われてて。

負けてもたぶんへらへらしていたんだと思う。

父も母もそういうわたしをもどかしいと思って

いたんだろう。

教室からよく空を眺めていた。

雲がちぎれるようすを見ているだけで、わたしの

心は平穏を感じることができたから。

そして、大きくなってちいさな広告プロダクションに

勤めた。

そこではプレゼンがあったので、プレゼンに幾つ

勝てるのかどうなのかみたいな競争を強いられて。

たぶん生きづらかったのだろう。

しばらくしてやめてフリーになって、好きな人たちと

仕事をしていた。

でも誰かの為に言葉を繰り出すのが嫌になって

わたしはじぶんの言葉でなにかを綴りたいと思って。

じぶんの言葉がよくわからなかったのに

遅ればせだったけれど、一冊の詩歌の本を

後に出すことになった。

好きなアーティストの人に手紙を書いてお願いした。

今も古書店には置かれたりしているけれど。

あの頃それなりに頑張ったつもりだったけど

おそろしく売れなくて。

わたしは同じような世界にいる後輩たちに追い抜かれて

ゆく日々を味わった。

彼女たちの本の方がきっときらきらと、時代の空気を

まとっていたんだろう。

そして、売れないということが半ば犯罪でも犯して

しまったのではないかというぐらいに、なにか罪悪感を

抱いてしまうような、折れた心のまま日々を過ごしている

時期があった。

あの頃は確かにわたしの中で日々負けましたっていう気分を

色濃くまとわせていた。

ただ、あの一冊を出したことで、出会えた人たちは

今もとても心から感謝している。

時折、言葉を遠い場所から交わしては、

出会えてよかった、思いにかられている。

売れるとは、どういうことかをまだ知らない頃、

本が出来上がっていよいよ本屋さんに並ぶ前。

出版社の社長さんと一緒に、東京にある

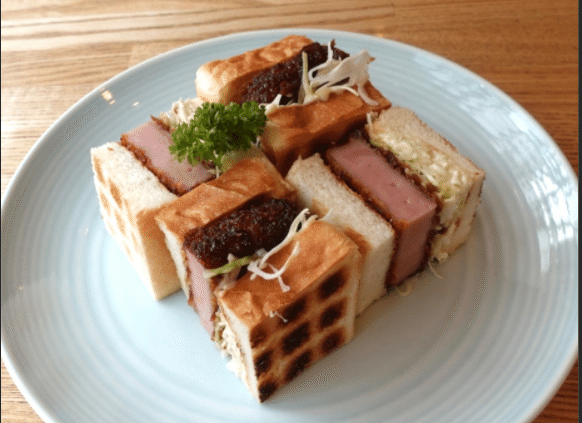

カツサンドのおいしいお店に訪れた。

まだ未来への道がたくさん開かれていると

思っていた頃だ。

そのお店のカツサンドとビールと一緒に

乾杯した。

ただただ、本が出来上がった喜びに満ちていて。

隣に座っていたブックデザイナーの方と

本以外の話、恋愛の話なんかでわけもなく

もりあがった。

本屋さんに本が並んでからが、苦労した。

うれしさよりも、わたしは本をどうやって

知ってもらえばいいのかわからなくて。

SNSで発信することも正直声を出すことがこわくて

できなくて。

そのまま売れないまま本は今も手元にあるけれど。

売れないから負けだって言われれば、そうだけど。

でもあの本を売ろうとしてくれた人達のことは、

今も忘れられない。

そうこうしているうちに、その出版社の社長さんから

とある夏、連絡をもらった。

彼はベンチャービジネスを若い頃から目指している人。

同い年なので久しぶり連絡もらっても、すぐにため口に

なってしまう。

彼の出版社も倒産してしまって、ひとりの道を彼も

模索していた。

そして現代美術作家の人や詩人の方達が出店している

縁日に誘われた。

そして、あの頃みんなで本を作った時のことの

話になって。

おそろしく売れなかったねってわたしが

笑ってみせたら、

すこし彼が、まじめな顔をした。

あの本をあのちいさな出版社で作れたことは

ぼくの原点なんだよって言ってくれて。

あなたの本をだしたい情熱にほだされましたって

思いもしなかった言葉を頂いた。

そして、ものを作るってやっぱひとりひとりの

熱だねって話になって。

あまりに熱くなりすぎて、ふたり電話口で喧嘩したね

とかいろいろな昔話をしながら。

歌を詠んでくれてありがとう!って彼が言ってくれた。

それから彼があの日と同じあの店に行こうって言った。

ふたたびあの日のように、あの同じ店で乾杯した。

デジャヴュのようだけどデジャヴュではなくて。

3年前のわたしはまだくすぶっていたけど。

乾杯しながら、いつかこの人にまた本を出しましたって

言える日が来るといいなって思っていた。

あの日、売れない日々を送りながら書店にも足を踏み

入れることができなかったあの頃を思い出す。

そしてこの間、アメリカのドラマを見ていたら、こんな

セリフに出会った。

裁判に負けてしまってこれからどうしようと父と娘が

海岸線を歩いている。

女の子は浮かない顔をしていた。

あの頃のわたしとそっくりな表情だと思った。

そうしたら、父親が彼女の肩をだきながら

「平気な顔をしろって言ってるんじゃない。

ここからスタートを切るっていうことだと思えないか」

そんな言葉を投げかけた。

あの頃わたしは本が売れない現実に対して

ただ浮かない顔をしていただけだったかもしれない。

そうそこからスタートを切ればよかった。

たったそれだけの話だったことに、気が付いた。

あの日、彼とカツサンドと共に飲んだ

ビールの味は苦かったけれど。

あの日がはじまりの乾杯だったのかも

しれないと今ひしひしと感じている。

からからの 喉に注がれる 夜明けの水は

のどぼどけ 錨のように 落ちてゆくとき

いつも、笑える方向を目指しています! 面白いもの書いてゆきますね😊