アリ・スミス四季四部作②『冬』

神は死んだ。まずはこれ。

そして恋愛物語は死んだ。騎士道は死んだ。詩、小説、絵画はすべて死に、芸術も死んだ。芝居と映画も、ともに死んだ。文学も死んだ。本も死んだ。

(中略)

愛は死んだ。

(中略)

本当の時間の中で本当の人間がいる本当の世界に起きている本当の出来事に関する物語──

アリ・スミス 訳 木原善彦 新潮クレストブックス p7

惹きつけられる冒頭のアリ・スミスの四季四部作第2作目『冬』を1週間半ほどかけてようやく読み終えた。

第1作目の『秋』は数日で読み終えてしまうほど引き込まれた。

はじめに

今回、本書を読み進めていた頃は、参院選の佳境に差し掛かる時期で、20代の僕と同じように家庭を持つ同級生と今の日本の政治のこと含めて子育てのことや物価高、色々とあらたまった話を久しぶりにしたりした。

本書の舞台、英国では前回も触れた通り、EU離脱の国民投票が行われたブレグジット後の国民のあいだやヨーロッパにおける分断が問題ともなっている。

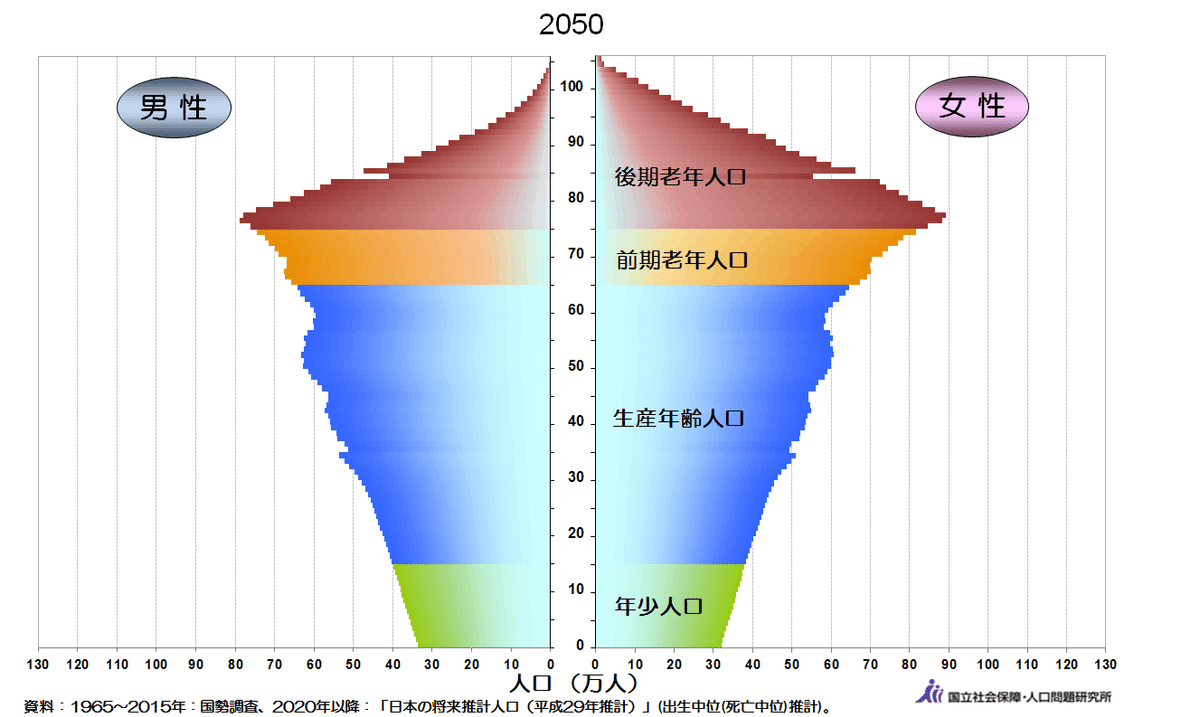

分断をテーマにした本を読んだことを話していたら、友人が僕に各国の人口推移ピラミッドをアニメーション化できるサイトを教えてくれて、2022年から2100年までを眺めていて改めて愕然とした。

国立社会保障・人口問題研究所でも2065年までのグラフが閲覧できる。

2100年には日本の総人口は約7000万人強となり、現在の半分近くにまで減少が予測されてもいる。

超超少子高齢化が進むということは、社会風潮や社会システムそのものの硬直化が進むことも意味するであろう。

与党・野党が分断するより折り合いをつけて、トルコ並みになりそうなスタグフレーションの兆しや、時事問題によって追い打ちをかけられた物価高、円安、労働賃金安、高齢者や児童のための福祉制度、海外実習生にまつわる問題など、今、解決しないといけないことは山のようにあるのは自明だ。

冒頭で挙げた通り、政策は一部の権力者や大企業、ほんの一握りの高額所得者たちが得をし、他への社会保障はどうなっている?といった、それこそ「愛は死んだ」資本主義と政治のためのもののように見えてくる。

おまけに、このままではどうやら本当に遠い将来「そういえば、あそこの離れ島に昔、日本民族っていうのがいたらしいよ」となりかねないディストピアまで妄想できてしまう。

愚痴はこの辺にして、本書の内容と僕が感じたことへ移ろうと思う。

ポスト・ブレグジット小説 アリ・スミスの四季四部作 第二作目『冬』

あらすじ

『秋』から『冬』へ舞台も登場人物たちも英国ブレグジット後の季節のように移り変わる。

おもな登場人物:

老姉妹のアイリスとソフィア

ソフィアの息子アート

アートの代理彼女ラックス

前作『秋』との共通点

散文的に小さな個人の慎ましい物語が寄せ集められ、シェイクスピア、キーツが流れたり、時には現代の英国や世界の有り様を風刺しながらも1つに融和されていく所。

物語は、ソフィアが不思議な「頭」の幻影のようなものを見るあるクリスマスイブからはじまる。散文的なそれぞれにとっての冬至にまつわる出来事が小さな歴史のようにちりばめられ、最後にまとめあげられていく。

日本社会も考えさせられる。 ある人物の思い出の中に『秋』で登場したダニエルもさりげなく姿を表し、ある夏の日の再会も語られる。

テーマ

クリスマス

SNS

米国トランプ政権

家族の分断と再生

感想

国民の怒りを都合よく政治的に利用してる。それはファシストが使う常套手段だし、とても危険なゲームだわ。そしてアメリカで起きていることはこのことと直接関係してる。おそらくは経済的にも結び付いてる。

中略

世界の秩序は変わりつつある。

中略

自分の利益しか考えていない人たちが権力を握っているということ、彼らは歴史について何も知らないし、何の責任も感じていない

中略

彼らは新しいタイプの存在、本物の歴史的時間と人間から生まれた存在ではなく

中略

今では政治に代わって、お膳立てされた芝居がえんじられてる、と彼女は言った。私たちはショックで茫然自失の状態に追いやられて、二十四時間途切れることのないニュースで次々にショックを与えられ、次のショックを待つように手懐けられている。

新潮クレストブックス p56-57

先週、今週、あるいは、ここ数年の日本のように思えたのは僕だけだろうか。

SNSに溢れかえる刺激の強いニュースや話題。

TVを見るとか映画や読書をする以上に眺めていると時間を忘れがちなほどだ。

次から次へと根無草のように新しいものにとらわれていては足元を掬われる。

踊らされて、社会から個人に至るまで、根無草的にうつろう事物を見かける頻度も高い。

本作では、家族間の分断をアートの代理彼女、ラックス、全くの赤の他人である、が仲を取り持つ役割を果たす。

ラックスも性的マイノリティーでもしかしたら社会的な孤立感を抱いていたのかもしれない。

家族構造的には英国と日本はやや異なるが、いずれも核家族が圧倒的に多い。

そうした中で、僕が個人的に思うのは大家族は面倒なこともあるけれど、やはりどこか分断されることに対抗してもいる。

それは色んな世代で家族で顔を突き合わせることは煩わしさもあるけど、歴史を語り継がれたり、当たり前の感情を人間らしくも保ち続けられる良い点も多い気がする。

途中、チャップリンの『独裁者』についても言及されていた。

資本主義の欲望渦巻く中で消耗されかけたチャップリンかもしれないけど、メッセージ性のあるチャップリンのいくつもの映画は彼の温かいユーモアと共に今でも心に響く。

風刺しつつも最後は温かいユーモアに包まれるのって大事だ。

言葉と態度や行動は、目には見えない鏡がいつもそこにある。

強い言動は跳ね返り他人だけではなく自分を知らず知らず追い詰めたりもする。

表現は自由であるべきだが、本来、自由に囚われている人間は、何をどう選んで表現していくか、自由と責任は対になっている。

選ぶ過程でも選んだ後も、否応なく他有化される自分は、他者からどう見られるか、というのは自分では選べない。

そんなことを『存在と無』でサルトルが言っていた。

周りをよく見ると、そこには自分の鏡があり、どうせ跳ね返るのなら温かいユーモアの方がずっといいに決まってる。

誰かのせいの分断は意外と自分が引き起こしていたりする。

とりとめもなく、そんなことを考えながら読み終えた。

おわりに

言葉そのものの持つ力は時には力強い拠り所──僕にとってはサルトルやバタイユ、エンデや山本有三──になってくれたり、意図せずとも簡単に見ず知らずの他人の心をえぐったりもする。

たまに僕はそうした言葉の持つ力を過信したり傲慢に用いたりぞんさいに扱ってナイフになっていたりするかも知れない。

物事によるけど、もっと暖かいことにだけ使わなきゃいけない。

SNSでは特に相手を思いやれないものの書き方が先走りしていたりもする。

僕自身もそうしていないかと考えてしまう。

当たり前のことなのに、当たり前を忘れる事ってある。

本当に色々なことが起こる。

大らかさがなんだか僕自身なくなって、僕が僕じゃないみたいな感覚だったり、色んなことに過敏になって、反応したり、心が無駄に忙しい。

良い本は視界の曇りをクリアにしながらノイズから一段階上にある場所へ連れてってくれたり、守ってもくれる気がする。

後半に出てくる古いシェイクスピアの本に残された押し花の痕跡がとても印象に残る。

誰にでも小さな、かけがえのない歴史がある。

小さな思い出が幾層にも薄く儚く折り重なり、弧を描くようにしてそれらは他者のものと響き合う。

その響きはノイズによってかき消されたりしない。

好きなことに、好きな人たちに、真摯で誠実でいることを忘れたくない。

冒頭に登場する頭は啓示的でもある。

ダニエルのように忘れ去られた歴史、何かとても大切な、誰かの。

アート・イン・ネイチャー

ってなんか良いな。

冒頭の「本当の時間の中で本当の人間がいる本当の世界に起きている本当の出来事に関する物語」が感じられるのはスマホやPCの画面の向こうではなく、今そばにある現実だ。

その現実が弱い立場の人たちにとって少しでも優しい世界になるようにしないと。

「はじめに」で挙げた人口ピラミッドの推移を思い出してみて欲しい。

結局、いまの僕ら20代~30,40代の世代が、優しくない世界で高齢者になって、いま作る社会の負のスパイラルをそのまま少数の若い僕らの子どもたちが受け継ぎ、背負うことになる。

誰だって自分の子どもたちにそんなものを背負わせたくない。

社会問題や風潮を風刺しながらもそこにユーモアが流れているのはアリ・スミスの人格を少し物語っているような気もする。問題意識高く、かつ、優しい人なのだろう。

アリ・スミスは推したいなぁ。

本当いい作家に巡り会えている。

次は第三作目『春』を読みたい。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。