そして城は語り続ける

今回も幻冬舎『城郭考古学の冒険』から、

城が伝える歴史のストーリーを紹介したいと思う。

まず“日本のお城”と聴いて真っ先に想像する

石垣や堀に囲まれ、本丸に天守が高くそびえる姿は、

信長、秀吉の時代に確立されたものである。

これらを織豊系城郭と呼ぶ。

それ以前の城となにが異なっていたのかを見ることで、歴史が見えてくる。

信長がめざした社会

信長が生まれたとされる勝幡城、愛知県の清洲城などは分立的・並立的な構造の館城である。

私の地元、沖縄県の有りし日の首里城もこれに属するのではないかと思う。

対して信長が手がけた小牧山城、岐阜城、安土城は

いかに自分を頂点とする社会を構築するかを生涯かけて追求したもの。

家臣との差別化を図り、

大名を頂点とした武士と商職人の階層を

城下町構造という目に見える形で実現した。

さらに圧倒的な権力を示すために石垣や金箔瓦を採用したのだった。

現在、当たり前のように思い浮かべる城の姿は信長が作ったものなのだ。

その背景には、

若き日を過ごした尾張時代に泥沼の一族間の争いや

家臣の離反に苦しんだことがあると言われている。

城が伝える光秀との対立

信長から宇佐山城主を任された光秀だったが、

翌年から琵琶湖に面した坂本城の建設を始める。

経済・流通の要が名目だったようだが、深堀すると二人の考えが違っていることがわかってくる。

ちなみに坂本城、現在は廃城になっている。

光秀は築城にあたり、独自のルートで職人を集めた。

信長から職人を借り受けようとしなかった点から

“自分なら信長よりすごい城を築くことができる”という対抗意識が見て取れる。

信長はどこの誰かを問わず、

能力によって家臣の活躍の場を広げた。

光秀も秀吉も出自がはっきりとしないことから、

信長でなければ日の目を見なかった二人だろうと思う。

しかしこの“働き方改革”は家柄を問わない分過酷なものだった。

ある時、激しい暴風雨の中

信長本人が出陣し敵軍を撃退した。

合戦終了後、信長は出遅れた家臣を厳しく責めた。

これはまるで台風の中出勤を迫るブラック企業ではないか。

光秀の方針は『明智光秀家中軍法』でわかる。

その中では家臣一人ひとりの石高に合わせ、

どれだけの武器や兵員を準備するか明確に決めたとされている。

家臣の働きすぎを抑え過剰動員による疲弊を避けた

持続可能な社会を光秀はめざしていた。

沖縄と世界の城郭

日本列島の城のなかで沖縄のグスクは石垣化が早く、

その先進性は圧倒的に本土を上回ったという。

つまり、沖縄のグスクは日本でもっとも歴史のある石垣を持っているのだ。

また、西洋の石垣はモルタルという接着剤が使われている剛構造であるが、日本は接着せず石が動き力を分散させる柔構造になっているのはやはり地震に対応するためなのだろう。

***

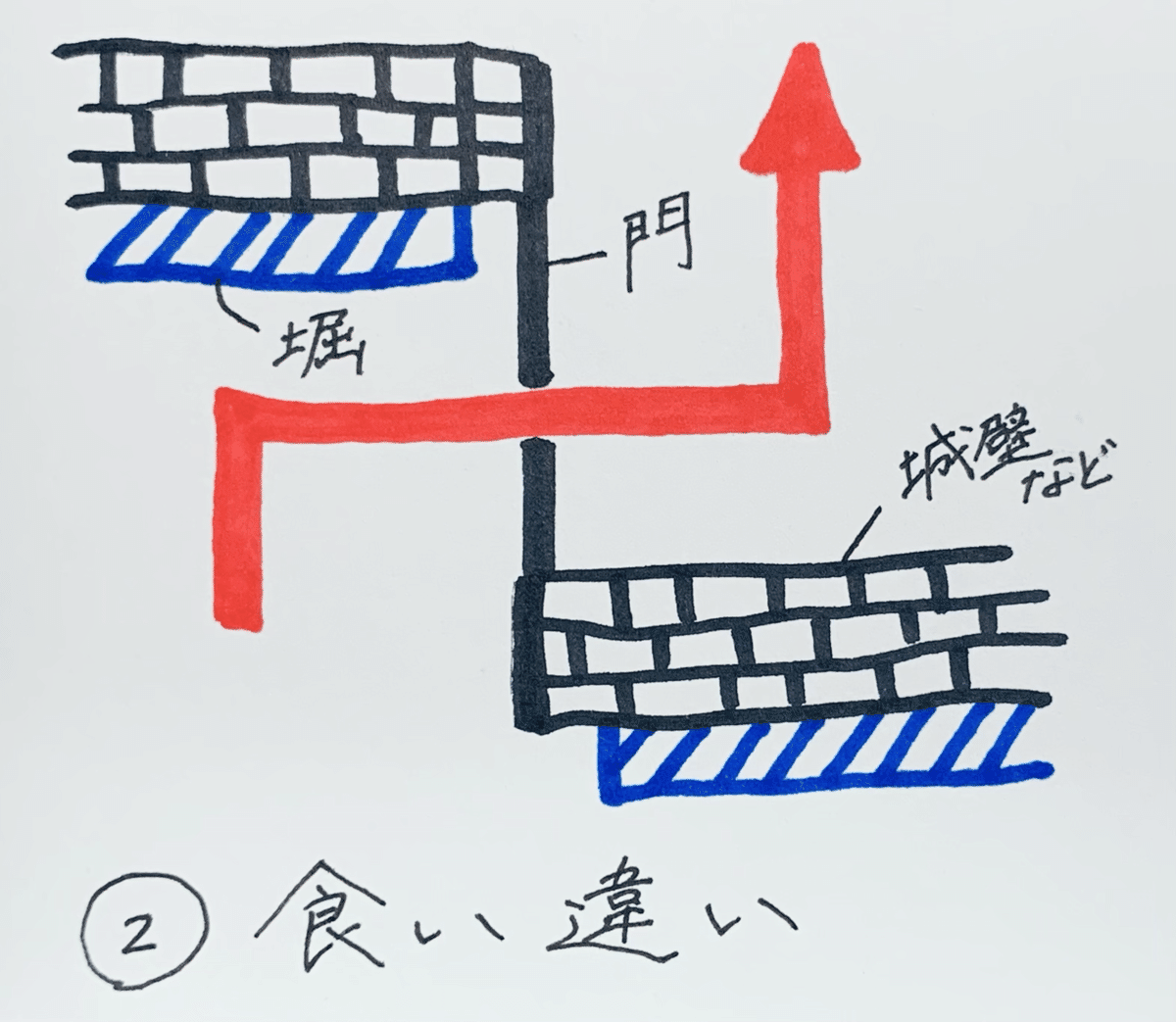

世界の城郭を見ていくと出入口は平入りから始まり、

戦争が激化すると通路を屈曲させた複雑なものが登場する。

日本においても同じ現象が起こっていくが、これは伝播していくものではなく独自に獲得していくものである。

面白いのが、日本がその構造に行き着くスピードだ。

世界的に見ると紀元前4500年に平入り出入口が登場、紀元前2500年までに複雑系出入口が現れている。

ところが日本では14世紀ごろから戦国時代が始まり城が登場、そして16世紀後半には外枡形などの出入口が出現したのだ。

世界が2000年かかって気づいた構造に、日本は200年で到達したことになる。

終わりのない探究

著書の中では、今回記事にした内容の他に豊臣大阪城、徳川時代の平和な時代の城構造、モンゴルやヨーロッパの城についても触れている。

こうして考えると城郭考古学というものは果てなき学問だが、だからこそ魅力のあるライフワークになり得るのだと思う。

お城が好きな方は、著書を読むとまた違った視点を持つことができるかもしれない。

ぜひ手に取っていただきたい一冊である。

***

お城の楽しみ方についての記事はこちらにまとめています。是非ご覧くださいませ。

応援したいと思ってくれたらうれしいです! これからも楽しく記事を書いていきます☆