AI時代,地図の本質 -特別展示[都市−ヱドキリエズ]@IMT(丸の内)

某日、東京駅丸の内口。

丸の内JPタワー内、インターメディアテク。

その、特別展示へ。

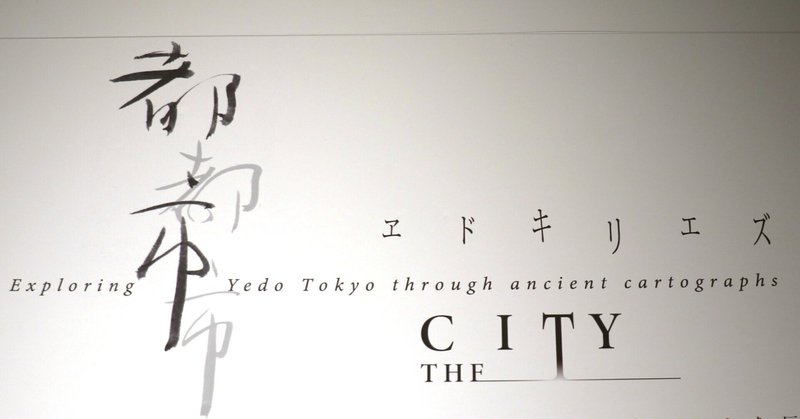

特別展示『都市 − ヱドキリエズ』

照明を落とした空間。

特別展示『都市 − ヱドキリエズ』

2024.03.06-2024.06.02

巨大都市江戸、あるいは東京。それは、「都市」という集住システムの性質を考える上での格好の素材である。人類の起源は700万年前にも遡るが、都市生活が始まったのはせいぜい約6000年前の古代メソポタミアである。都市は人類史において、ごく最近の産物なのである。それだからなのか、あるいは、住人たる私たちの無自覚な行動のせいなのか、生き物のように変幻する都市のダイナミズムは十分に理解できていない。

本展では、最古の都市が生まれてから5000年以上も後に生まれた江戸、東京の社会を地図から探る。地図は社会を反映するからである。

展示物の主役は江戸切繪図(ヱドキリエズ)である。緯度経度にもとづく現在の地域図と同じようにもみえるが、地割りは、当時の社会が了とした任意の区分によっている。江戸城の方向を意識した構成はバビロンを中心に据えた古代メソポタミアの粘土板地図とも変わらないし、縮尺も各図で必ずしも一定ではない。この前近代性は江戸が東京になってもしばらく残っていた。そのことを、明治初期に来日したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は聴覚にて喝破している。18世紀に産業革命を経験した英国と19世紀日本では都市の音が違うと。

やがて、東京にも浸透した産業革命はそれ以前の動力で規定された空間概念、ひいては地図を一変させた。デジタル技術が進展した現代においては、地図は利用者がカスタマイズする存在になった。さらに言えば地図には作成者すら不要となり、AIが代行することも可能になりつつある。地図に基づく都市の理解は、全く新たな位相にはいったというべきであろう。都市の地図は原野の地形図とは違う。今や、何のために都市の地図を作るのかという根源が問い直されている。

本展を皮切りに、都市を多様な観点から眺める展覧会を本年、各所で展開予定である。あわせて観覧いただき、巨大都市東京の現在と行く末について思いをめぐらせていただければさいわいである。

主催:東京大学総合研究博物館

江戸切繪図(ヱドキリエズ)

奥の展示から、鑑賞することにする。

一定間隔をおいて、昔の地図が展示されている。

さきほどの説明の中に

「緯度経度にもとづく現在の地域図と同じようにもみえるが、地割りは、当時の社会が了とした任意の区分によっている。江戸城の方向を意識した構成はバビロンを中心に据えた古代メソポタミアの粘土板地図とも変わらないし、縮尺も各図で必ずしも一定ではない。」

とあった。知らなかった、というより、考えたこともなかった。

AI「地図」

さきほどの壁と通路に、あたかも壁紙のように展示されていたのは、

地図だ。

ふしぎなものも交じっているけれど。

カレイドマップ

会場中央には、立体的な「地図」があった。

時の経過とともに、地図は生き物のように変化していく。

地図って何だろう?

ふしぎな展覧会だ。それぞれの展示の言わんとしていることは伝わってきている。そして、それらの展示を観るごとに、浮かび上がってくることがあった。それは「地図って何だろう?」ということだ。

目的地の場所を示す、コミュニケーションとして。でも今は「手描きの地図」を描く回数は減った、というか殆んどない。Googleマップのリンクを共有することがほとんどだから。今や地図は、あって当たり前のインフラのような存在として提供されている。地図は手描きするであろう人のコントロールを離れ、仮に何かの意図がそこにあったとしたなら、気づくことなく誘導されてしまうだろう。

展示を観終わったあと、東京の街並みが違って見えるかもしれない、と説明のパネルにあった。

たしかに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?