シアスター・ゲイツ展 -03 アフロ民藝の意味するもの

シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝 2024.4.24(水)~ 9.1(日)

心揺さぶられる展覧会だ。すでに何度も鑑賞した。

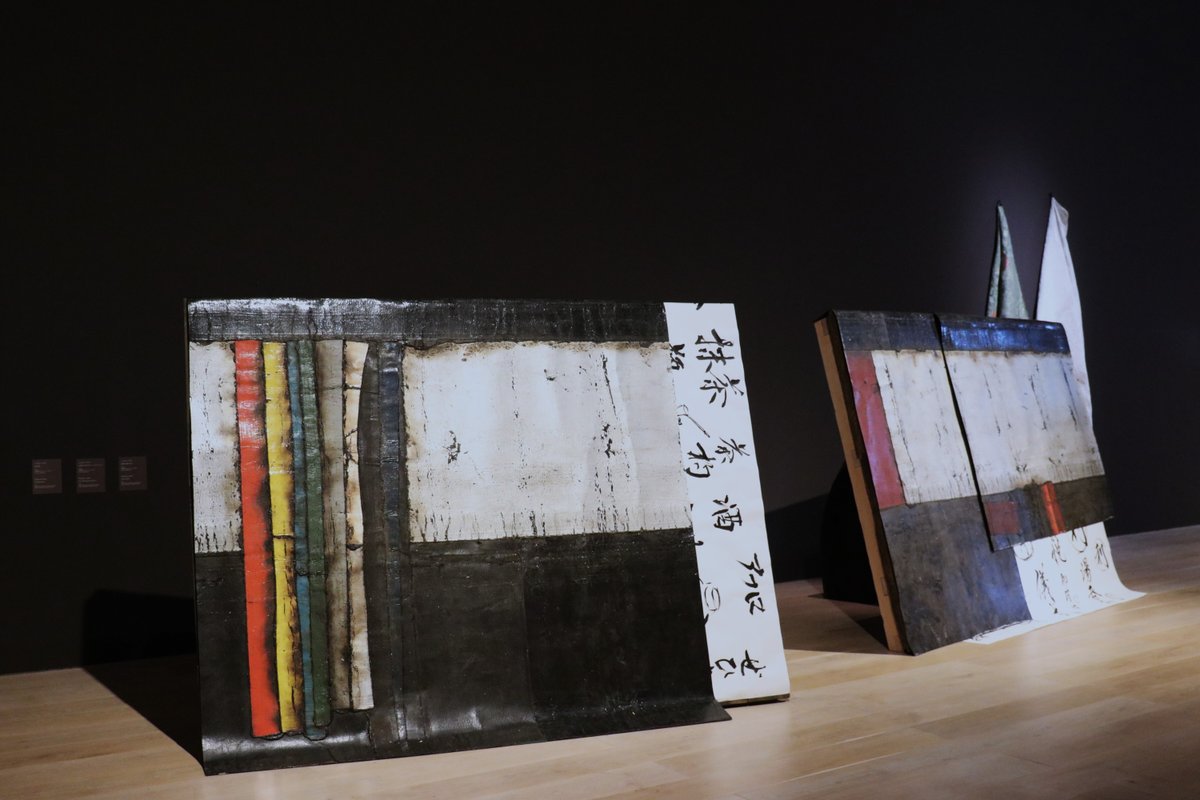

前回からの続きで、下のフロアガイドの向かって右の広い展示室で、呼応するように並んだ「民藝」とアートが融合した作品たちを鑑賞し、

「年表」を鑑賞し終えて、これで展示終了と思って先に進むと、意外な世界が広がっていた。

小出芳弘コレクション

それは、こんな空間だ。

この膨大な数の焼き物や道具が何かといえば、

ひとりの陶芸家の遺した、人生の証だ。

無造作に見えて、丁寧さをもって配置されている。愛情を感じる。

4月のアーティストトークでも、シアスター・ゲイツにとっての常滑市との縁、現地のアーティスト、人々との交流が、作家本人から情熱的に語られていた。

2004年、愛知県常滑市「とこなめ国際やきものホームステイ」(IWCAT)への参加を機に、現在まで20年にわたり常滑市の陶磁器の文化的価値と伝統に敬意と強い関心を持ち、陶芸家や地域の人々と関係を築いてきた。

AFRO MINGEI

「アフロ民藝」「AFRO MINGEI」書かれている文字を見るたびに、確認させられる。時間をかけて展示を観てきて、はじめは違和感とともに、やがて、おぼろげながら「もしかして、こんな感じのこと?」と、だんだん形を帯びてくる、このネーミングについて。

ディスコと酒宴

空間は、さらに先につながっている。

そこはまさかの、ディスコだ。

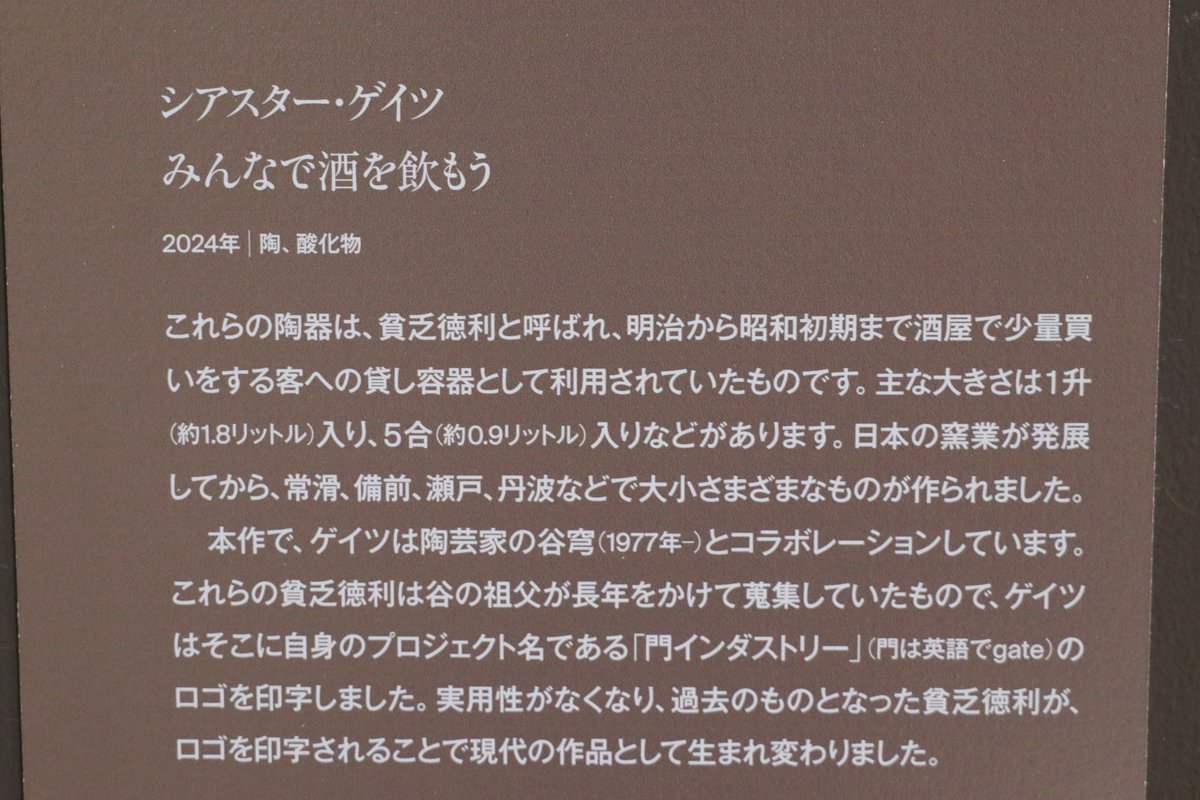

みんなで酒を飲もう

民藝、日々の暮らしのなかにある「道具」。ハレの日もケの日も、そのどちらでもない日も。改めて美といったものを感じる余地もないくらい、当たり前にありすぎるものたち。

「貧乏徳利」たちは洋酒のごとくバーの棚に並び、その前にはバーカウンターとDJブースがあって、ミラーボールも廻っている。作家の選んだ軽快なナンバーが、踊ってくださいとばかりに空間に流れる。

常滑×ミシシッピー=TOKOSSIPPI。

1つひとつの要素は異なれども、シアスター・ゲイツの作品世界のなかでまとまっていて、とてもかっこいい。

感じる「アフロ民藝」

最後にもう一度、アフロ民藝についての説明を引用してみる。

「アフロ民藝」は、シアスター・ゲイツがハイブリッドな文化の未来構想として描く、黒人の美学と日本の工芸の哲学を融合させた新たな美学のマニフェストです。ゲイツが長年にわたり築いてきた日本、中国、韓国の陶磁器の歴史との関係をたどりながら、日本の民藝運動と米国の「ブラック・イズ・ビューティフル」運動という2つの重要な運動を反映する、芸術的で知的な試みです。両運動は、ともに文化的な独自性が、近代化と欧米化という外的かつ支配的な圧力によって脅かされていた時代に、大衆への訴求、学術的な討論やプロパガンダを手段として活発になりました。ゲイツは「アフロ民藝」について「フィクションであると同時に真理でもある」と言います。これまでの活動の集大成として、ゲイツのアートに大きな影響を与えた民藝運動を生んだ日本で本展を開催することは、文化がその国で、世界で、そして文化間で醸成されていく過程へのオマージュであり、証でもあります。

振り返れば、各展示室(それぞれが大きなインスタレーションにも見える)からは、ゲイツのアート作品のキーワードである「文化的ハイブリディティ(混合性)」ってどんなもの? ということが伝わってきた(読み取る、より、伝わる、という感じ)。

そして、さきの説明のなかの「フィクションであると同時に真理でもある」という一節に、うん、過去の現実世界にはなかったけれど、今たしかにここにあり、これからも起こりうる世界観だよね、とひとり納得した。

そしてそのあたたかみのある混合性に、なんだかほっと癒される。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?