東ティモールに飛んだ。病を抱えた眼すらも、澄んでいた。 ~医療ボランティア記【前編】

2016年12月、私は初めて、東ティモール民主共和国(以下 東ティモール)に降り立ちました。シンガポールから直行便で3時間半(当時)。インドネシア東部にある珊瑚に囲まれた小さな島国です。

1975年にポルトガルから独立、その後インドネシアに併合されましたが、2002年に独立共和国に。首都ディリはまだ道は整備されているものの、少し郊外に離れると、まだまだ発展途上の国だと肌で感じる国です。

人口は、126.1万人。(出典:東ティモール財務省国政調査〔2018年〕を基に同省が公表の推定値)国土は日本で言うと、東京・神奈川・千葉・埼玉の首都4都県を合わせたくらいの面積。

東ティモールに入った目的は「医療ボランティア」でした。

なぜそこに向かったのか?

「いつか一人前になったら、発展途上国の人の眼を救いたい」。

2016年当時、私は月に1度日本の病院に行き、手術をしてシンガポールに戻るという生活を続けていましたが、その病院長の繫がりで、東ティモールで人道支援をされている、中村葉子氏(修道女名:シスター・モニカ中村葉子さん)との出逢いがありました。話を聞くと、国には「眼科専門医が1人しかいない」という現実を知り、「今こそ自分が動く時だ。」とそう思った私は、東ティモールに飛ぼうと決めていました。

医学生になった時、「いつか一人前になったら、発展途上国の人を救いに行きたい」、そう思っていたことが現実になろうとしていました。

ただ、シンガポールには患者さん、家族もあり、長期の滞在は厳しく…そのかわりに短期で毎年行こうと決意し、2016年から2019年(コロナが始まった年)まで、それぞれ4日間のべ16日間、現地で診療を続けてきました。

初日午後。私の乗ったフライトが東ティモールに着陸。

直前まで降っていた大雨で冠水していて、タラップで靴を脱いでイミグレーションまで歩いていき…「来たぞきたぞ」、とこれまでに降り立った国と違った空気に、気持ちが高ぶったことを覚えています。

東ティモール最大級の病院でも、検査器械は使えない。薬は期限切れも…。

到着初日は、東ティモールで最大級の私立の病院(病院名Biro Pite Clinic)で、国の独立前から、ずっと同国の医療を支援していたアメリカ人のDr.Danと面会。彼がこれまで診きれていなかった眼科の患者さんの診察から始めました。

眼科の診察に使用する機材は、幸い、ハンドキャリーで持って行けるものが多く、色々と持ち込みましたが、残念ながら、薬類は想像していた以上に少なく、期限切れのものまであり、初日から現実を目の当たりにすることになりました。

同地での共通言語はテトゥン語(ポルトガル語の派生語)。私は英語で話し、同病院で働く保健士の通訳を通じて患者さんたちと会話しました。

国立病院「National Hospital Eye Center」へも訪れました。国立と言えども、眼科にはネパール人の眼科専門医が眼科部長、そしてスイスから来ていた留学生のみ。いわゆる正式な(東ティモール出身の)眼科医がいない状態でした。

ここでも診察の際に眼科器械や薬を確認しましたが、器械類がとにかく古い。器械も一見揃っているようには見えますが、全くメンテナンスがされていないのです(下写真参照)。そのため器械がうまく機能せず、緑内障や白内障の検査も満足にできなかったのが残念でした。

写真右:手術に使用する顕微鏡は「ツアイス」の3-4世代前のもの。携帯電話で言えば、通話機能とショートメールが打てるくらいの能力だ。

一方で、オーストラリアやニュージーランドからの支援で送られた器械もありましたが、先に述べた眼科部長も研修医たちも、それをどう使ったら良いのかわからないと言うのです。医師たちのスキルアップにつながる人的投資も急務だと思いました。

正確な診断がされていない、それが人々から光を奪っていく。

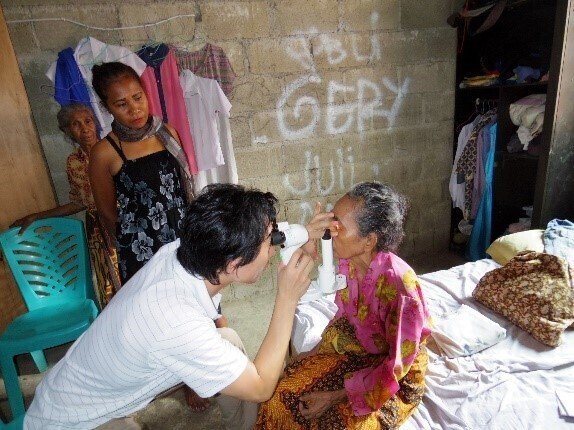

都市から離れた民家にも訪問診療に向かいました。下の写真の女性Filomenaさんは「視力の異常があり、国立病院で白内障と診断されて手術をしたのに見えない。」と伺っての診療。

ところがこの時、既に視神経が真っ白で、緑内障の末期にまでなっていた。正しい診断と適切な治療がなされていれば、この女性の視力は失われることはなかったのです。これはきっと「氷山の一角」であろうと思うと、大変胸が痛みました。

現場で感じた、遠隔医療の大きな可能性。

都市部を離れると、クリニックがないので、修道院やその軒下がクリニック「らしき」場所になっていました。もちろん、充分な器械はなく医療者の経験値も一定水準のレベルが保たれていない現場です。

こういう場所にこそ、デバイスを使っての遠隔治療の介入余地が大いにあると確信し、模索を始めたのがこの時でした。今では日本国内での遠隔治療のプロジェクトに参加し、このノウハウを吸収しているところです。

例えば、郊外の修道院の中に、眼底写真の検査機器を配備し、検診で得た画像データを日本の眼科専門医が診断、診療アドバイスをする、といった方法で、途上国支援ができないかと考えています。

一定のデバイスと検査機器、そしてそれを使いこなせる医療者が揃えば、

日本の眼科医と質の高い医療を提供できるようになる。

次来る時は「もっと救いたい」。

首都から車で90分ほどの地方都市にも行き、修道院の分院を使って集落に住む方々の診療もしました。

体をしっかり支えていないと、ほうり出されるくらいの山道を車の荷台に乗って向かった。その山道を超えるとこうした集落に繋がる。

到着すると34名の患者さんが待っていてくれた。

眼科で眼を診てもらったことがない方ばかりだ。

診察してみて、大人に多かったのは、白内障、翼状片(※)、緑内障、老眼でした。まだ識字率が50%強の国で、見聞きしたものだけが彼らの知識。未だに古くから伝わる伝統医療だけを信じているという人もいました。

ですから、「老眼が来る」という概念すら知られていないので、「昔は手元が普通に見えていたのに、最近なぜか見えない」と訴える方も。眼についての知識啓蒙の必要性を強く感じることになりました。(※翼状片…白目の表面を覆う結膜が黒目に進入してくる病気。紫外線の強い国で起こりやすい)

子どもに多かったのは、眼の周辺のできものや、充血、斜視。

下の写真はまだ中学生くらいの女の子です。先天性の白内障を患っていて、片目が良く見えていないため、私のことをまっすぐ見てくれていたのに、もはや焦点が合っていなかった…。

すぐに手術するわけにいかず、国立病院に紹介状を書いて手術を受けられるようにしました。

先天性白内障の女の子。横には不安でいっぱいのお母さんが。同じ思春期の子供を持つ親、私にも、その気持ちはよくわかった。手術で回復すると説明すると、安堵の表情に表れた笑顔が印象的だった。

大人も子どもも、本当に朗らかで笑顔が温かな人ばかりで。その眼はみな、光を放っていました。でも、適切な治療を受けられない環境のもと、見える情景が霞んでいく、欠けていくという現実。

スマホで検索窓に打ち込めば、その世界は容易に知ることはできていたけれど、やはりこの国の土を踏み人々に会い、ぬくもりを感じると、とてつもなく辛く、やるせない思いになりました。と同時に、「次に来たら一人でも多くの方を助けたい」、それが自分の責務だと感じました。

もしよろしければ、この先も読み進めていただけると非常にうれしいです。何卒よろしくお願いします!