銀河フェニックス物語【出会い編】 第十八話 オールスター狂騒曲 まとめ読み版②

・第一話のスタート版

・第十八話のまとめ読み版 ①

H区画とI区画を抜け、J区画の入り口に着いた。

シャッターがおりている。

「閉鎖されてるじゃない」

「そりゃそうさ、使ってねぇ古い区画に、好き勝手に入られちゃ困るからな」

レイターは迷いもなく、シャッターの隣にあるドアをあけた。

「こいつだ」

非常用の電源スタンドだった。

二メートル四方の狭い部屋に充電器が置かれている。

レイターが座り込んで床を確認する。

丸い床板がスライドして、簡単に開けられるようになっていた。

中をのぞき込むと、梯子が下まで続いている。おそらくメンテナンス用の通路だ。

「ここからJ区画へ行ける、ってわけだ」

レイターが梯子をおりていく。わたしとベルが続く。中は薄暗い。

ギー、バンッツ

頭の上で丸い床板のドアが勝手に閉じた。

少し怖い。けれど、レイターが一緒なら何とかなる気がする。

細い通路に出た。

少し歩いて、今度は梯子を上る。

旧型の電源スタンドに出た。肌寒い。

ドアの外は、申し訳程度の照明がついていた。

「クリス、J区画に着いた。迷子がどのあたりにいるかわかるか?」

レイターが無線で警備室と連絡を取る。

「J区画は、防犯カメラの電源がすべて落ちてるから、生命反応で探索中だ、少し待ってくれ」

子どもが一人でここまで来るのは大変だ。

「ほんとにレオン君は、こんなところにいるのかしら?」

わたしのつぶやきにレイターが反応した。

「いるさ。あいつは、バスケが好きで仕方ないからな。俺の見立てを話してやろか?」

「どうぞ」

「レオンは受験を控えている。だから、このこども教室を最後にバスケをやめろ、と母親に言われて腹を立て、家出した。そんなところだな」

「どうしてそう思うのよ?」

「レオンは着てるTシャツがブランド品だった、金持ちの家の子だ。でも公立の学校に通ってる」

「どうしてわかるの?」

「バッシュに公立のマークが付いてた。それに指にペンの跡があった。ここへ来る直前まで勉強してたんだろ。バスケの攻撃見ても受験勉強してる奴だ、ってすぐわかる。ダンクシュートやりたい奴っ、て声かけたら迷わず手を挙げた。これで最後、って覚悟してる感じがあった」

読みが当たっているかどうかはわからないけど、細かい。

「よく見てるのね」

「仕事柄な。ついでに言うとJチケットっていう裏情報を知ってるってことは、情報ネットワークを使い慣れてて、それなりに情報を持ってる。つまりは、計画的な家出の可能性が高い、ってわけだ」

「それって、まずいんじゃないの?」

用意周到ということは、簡単に見つからないんじゃないだろうか、不安になる。

「ノンノン、この仕事は楽、ってことさ」

「どうして?」

「論理的に考えていきゃ、大概、人の動きは読める。俺が苦手なのは、ティリーさんみたいに行動が読めねぇお子さまだ」

「何よそれ」

「迷子のガキ、ってのは探すのが大変なんだ」

返す言葉が思いつかない。

「探索結果が出たぞ」

クリスさんから返事が来た。

と、その時、黒い影が動くのが見えた。

大型のロボット犬だ。

どうしてこんなところに?

考えている間もなく、わたしのほうへ飛びかかってきた。

「きゃあ」

思わず目を閉じた。

ガシャーン。

目を開けると、レイターがロボット犬を素手で殴りとばしていた。

犬が倒れ動かなくなった。

「いててて」

レイターは殴った手を振りながら、クリスさんに連絡を取る。

「おい、クリス、番犬ロボが襲ってきたぞ」

無線を通して、クリスさんの声が聞こえる。

「すまん、レイター。Jチケット対策は我々の管轄じゃない。おそらくバスケ協会が放したものだ」

「ちっ。民生用の安い奴だ。中央でコントロールできねぇ型だぜ。下手すると子どもがけがするぞ」

「そいつは、まずいな」

「で、探索結果は?」

「結構大勢いるようだ。ざっと、三百人ってとこだ」

「データ、転送してくれ」

「わかった。俺もそっちへ向かう」

レイターの携帯通信機に地図が送られてきた。

いくつものポイントに白く光る生命反応がある。多くの人がいるのは間違いない。

「クリス、俺はこことみた」

ポイントの一つを指でタッチしてクリスさんと情報共有すると、レイターはその地点に向かって歩き始めた。

*

J区画の小さな広場が、その目的地だった。

「レイターは、どうしてそこにレオン君がいるって思うの?」

「俺の勘」

「え?」

「結構当たるんだ」

「そんな」

わたしは心配になった。

「うそ、勘が出る幕もねぇよ。論理的思考の持ち主の行動は、考えりゃわかるって言ったろ」

何人もの人たちとすれ違う。

バスケチームのユニフォームを着ていたり、ボールをドリブルしていたり、観戦というより、バスケのプレイにきた、という格好だ。

*

目的の広場へ歩いていく途中で、レイターの足が止まった。

「た、助けて」

子どもの声がした。

レオン君だ。

レイターが走り出す。

体長七十センチぐらいの五頭のロボット犬が、レオン君を囲んでいた。

近くでレイターが壁をたたいた。犬の注意がレイターに向く。

レイターが変わった歩き方をすると、一頭、また一頭とレイターの方へ集まり始めた。

そのうちの一頭がレイターに飛びかかった。

レイターが素手で頭を殴る。壊れて動かなくなる。

と、残りのロボット犬が、一斉にレイターに襲いかかった。

飛びかかってきた犬の首を、右手で押さえる。襲い掛かる犬に右手で持った犬の頭を正面からぶつける。

「危ない、レイター後ろ!」

一頭がレイターの後ろから右肘に噛みついた。

レイターはそのまま壁に向かって走り、ロボット犬を壁にぶつける。

最後の一頭は蹴り倒した。

ガッキッ。

犬が床に落ちた。

五頭のロボット犬が転がっていた。

レイターの息が荒い。

ベルが肩をすくめた。

「うちの実家も、番犬ロボ飼ってるんだけど、意味ないかも」

*

「レイター大丈夫か」

クリスさんが走ってきた。

「あんた遅ぇよ」

「レオン君を保護してくれたか。良かった良かった」

レイターの腕から血が垂れている。

ロボット犬に噛まれたところだ。

「レイター、大丈夫?」

「ちっ、ドジった」

「このタイプは一台壊すと、一斉に襲い出すからなあ」

クリスさんがポケットから、救急セットを取り出した。

「ほれ」

「サンキュ」

レイターは止血シートを張り付けると、簡易包帯を器用に腕に巻いた。

レオン君は大きなリュックを背負っていた。

準備万全の家出少年だった。

「さて、坊主、家へ帰るぜ」

「嫌だ! オールスターが見たいんだ」

「じゃあチケット買えよ」

「母さんが買ってくれなかったんだ。もう受験だから、バスケを卒業しろって・・・」

わたしとベルは思わず顔を見合わせた。

レイターの見立て通りだった。

その時・・・。

「もうすぐ時間だ」

「始まるぞ」

周りにいた人たちが、一斉にJ区画の奥へと向かいだした。

「あ、Jチケット争奪戦が始まっちゃう」

そう言って、レオン君も走り出した。

「争奪戦? 何だか面白そうだな」

レイターの目が輝いた。

「おい、仕事が先だろ。レオン君を連れて帰ろう」

というクリスさんに、

「悪いが、俺は今日は仕事じゃねぇんだ。ま、少しぐらいヒステリーのお母様を困らせてやってもいいんじゃねぇの」

と言って、レオン君の後を追いかけていってしまった。

わたしたちも後に続く。

*

J区画のホールには、簡易ゴールの置かれたバスケ用のコートが、四面つくられていた。

「ここで勝てば、オールスターのチケットが手に入るんだ。僕もチームを探さなきゃ」

レオン君が興奮している。

Jチケット争奪戦とは、バスケ大会のことだった。

争奪戦には五人以上のチームで参加できるという。

五人グループで来た人もいれば、今この場でチームを編成する人たちもいる。

「ちょうど五人いるし、俺たちも出るか」

突然、レイターが提案した。

「は? 何言ってるの?」

びっくりすること言わないでほしい。

「やりたい! 僕、そのためにここへきたんだ」

レオン君は飛び上がった。

「楽しそうね」

バスケ部キャプテンだったというベルも、やる気満々だ。

「よし、任せとけ」

クリスさんも、背広の上着を脱いでいた。

わたしは困ってしまった。

「わたしが、バスケ上手じゃないのは知ってるでしょ」

「構やしねぇよ。五人いることが大事なんだから」

気乗りはしない。けど、みんながやりたいのを止めるのも忍びなかった。

参加費はチームで一万五千リル。一人あたり三千リルだ。

「出てもいいけど、わたしのせいで三千リル無駄になるかもよ」

「ケチなこと言うなよ、ティリーさんの分は俺が払ってやるよ」

お金にうるさいレイターに、ケチとか言われたくない。

「自分で払います!」

一勝すると賞品として、あすのオールスターゲームのチケットが一枚もらえるという。

五人分のチケットを獲得するためには、五勝する必要がある。

負けても、再度一万五千リルを支払えば、一からやり直すことができる。

オールスターのチケットは、正規で購入すると一階席が五千リルぐらいで、オークションでは、定価の十倍以上に値上がっているらしい。

バスケの腕に覚えがあれば、Jチケットは安い。

「こいつは主催者が、絶対損しねぇシステムだな」

とレイターがつぶやいた。

試合は、第一ピリオドと同じ十分間。

次から次へと試合が進んでいく。

*

バスケの試合なんて、学校の体育の授業以来だ。

相手チームは男子高校生の七人組だった。

おそらく、同じバスケ部でいつも練習している仲間だ。ウォーミングアップを見ても、息があってる。交代要員もいる。

それに引き換えわたしたちは、一緒に練習したこともなければ、小学生一人に女性二人。

しかも、わたしはバスケが下手な上に怪我をしている。どう考えても分が悪い。

コートに入る時、レイターが耳元でささやいた。

「無理しなくていいからな。あんた、足痛めてんだから」

*

ジャンプボールはクリスさんが飛んだ。

そもそも身長が二メートルを超えているのだ。上手にボールをはたく。

レイターがボールをとった。

速い。

流れるようなドリブルで、高校生のガードを振り切る。

あっと言う間にシュート。点が入った。

高校生に攻撃権が移る。

わたしはどうすればいいんだろう、と考えている間に、レイターが相手のボールを奪い取る。

クリスさんにパス。クリスさんからレイターへ。

速攻だ。

ゴール下に飛び込んで、ダンクシュート。また点が入る。

「イエェーイ」

観客の声援に、レイターは軽く宙返りして応える。

大柄なクリスさんは、カバのような見た目とは違って俊敏だった。

ゴール下で高校生のシュートをブロックする。守護神とはこのことだ。

レイターとクリスさんは、まるで普段から練習しているかのよう。

背中側からのパス、シュートに見せかけてフェイントでパス、何も言わなくても、お互いのやることがわかっている。

とにかく楽しそう。

高校生たちが振り回されていた。

ひじょうにうまいタイミングで、ベルやレオン君にもボールを回している。

バスケ部キャプテンだった、というベルの動きもさすがだ。男子高校生のボールをカットする。

レイターが高校生のファウルを誘う。

フリースローはレオン君に投げさせた。彼は正確にポイントを入れた。

レイターは時々、わたしにもパスをくれた。一歩も動かなくてもとれる正確で優しいパス。

レイターの運動量は圧倒的だ。右に左に、縦横無尽に走り回っている。

ダンッツ

高校生とレイターが猛スピードで衝突した。

「つう」

レイターが右腕を押さえてうずくまった。

一瞬、真っ赤な止血シートが見えた。さっきロボット犬に噛まれたところだ。

わたしたちに交代要員はいない。

「大丈夫?」

駆け寄ろうとするわたしたちを、レイターは手で制した。

「ほどけちまった」

レイターは簡易包帯を、ギュッと縛り直して立ち上がった。

「さあて、残り三分。いい休憩になったぜ」

試合が再開した。

レイターの動きに変わりはない。ケガは大丈夫そうだ。

得点の多くを、レイターが叩き出していた。

一挙手一投足が美しい。

フェニックス号でトレーニングをしているレイターを思い出した。

日々訓練している姿が、レイターのプレーに重なる。

同じコートに立っていると、その迫力が違った。

自然と視線が、ボールではなくレイターを追いかけてしまう。

後ろにジャンプしながらシュート。

どうしてあんなことが、できるのだろう。

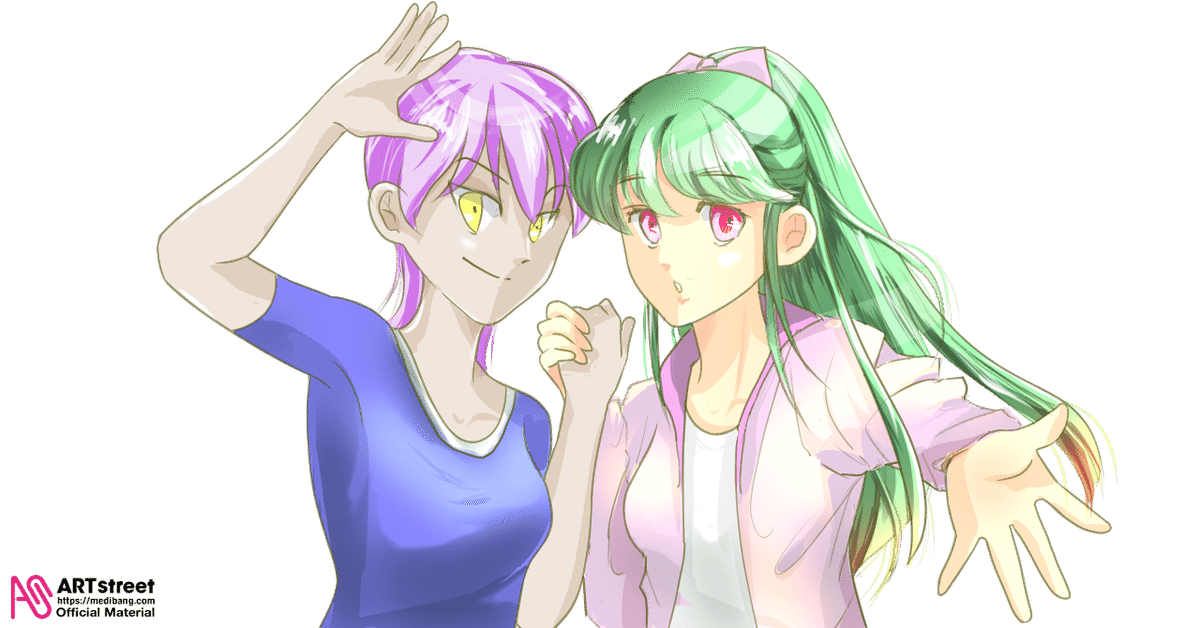

ベルが私に声をかける。

「レイターかっこいいね」

否定したいのに否定できない。

あっという間に、十分が経ち、わたしたちのチームが勝利した。

とにかく、レイターとクリスさんのコンビネーションは抜群だった。

「レイターは、クリスさんと同じチームだったの?」

「あん? あいつとチームを組んだのは、今日が初めてだぜ」

「そうなの? あんなに息があっていたから、一緒に練習していたのかと思ったわ」

「でかいカバをどうやって捕獲するか、ずっと考えてたからな。だから、手に取るように、あいつの動きがわかったぜ」

レイターはにやりと笑った。

ゲームに勝つ、というのは単純にうれしい。

ベルとレオン君と手を取り合って喜んだ。

「レオン君も上手だったわね」

わたしは正直に感想を言ったのだが、笑顔だったレオンの顔が曇った。

「クリスさんやレイターさんは、背が高いからいいよな」

ふてくされるようにつぶやいた。

レオン君は、二人のプレーを間近で見て、ますます背の低さにコンプレックスを感じたようだった。

「僕だって、いろいろなポジションやりたいんだ」

「ま、こればっかりは、どうしようもねぇよ」

レイターのそんな言い方は、身も蓋もない。ほかに言い方があるはず。

だって、レイターは背が高いから上手な訳じゃない。

普段、訓練で鍛えているから、ああいうプレーができるのだから。

「何か、アドバイスしてあげなさいよ」

わたしはレイターに詰め寄った。

「あん?」

少し考えてからレイターは口を開いた。

「背が低いなら、その中でどうするか考えるしかねぇだろ」

「考えたって、背は伸びないよ」

「そう思うなら、無駄だ」

突き放したような言い方。

「ちょっと、冷たいじゃないの」

「俺、Jチケットもらってくる」

レイターはくるりと背を向けて、主催者席へと走っていってしまった。

*

クリスさんが、わたしたちを手招きした。

「いいものを見せてやるよ」

と、携帯通信機を取り出した。

操作すると画面がアルバムに変わり、写真が映し出された。

少し若いクリスさんと、背の低い金髪の子どもが並んで立ってる。

「これ、十年ぐらい前かなあ、十二歳の頃のレイターだ」

「えええっ?!」

もっと幼く見える。

身長はクリスさんの半分かと思われた。とにかく小柄だ。おそらくレオン君より背が低い。

眼がくりくりしていて、かわいい。

「あいつは小さくても手強かったよ。隙を付くのがうまくて、この俺からボールを奪いやがった。チビだった分、いろいろと考えてたよ」

さっきレイターは言った。

クリスさんを攻略するために、ずっと考えていたと。

レオン君の眼が、写真に釘付けになっている。

「結果として背が伸びたら、誰も手を付けられなくなった」

レイターが言った『こればっかりは、どうしようもねぇ』という言葉が、急に重みを持って聞こえた。

「何、集まってんだ?」

レイターが、チケットをもらって戻ってきた。通信機の写真を見て驚く。

「お、おいクリスあんた、何じゃこりゃぁ!」

あわてて携帯を取り上げるレイターの顔が赤くなった。

「手配犯の写真は、持ち歩かないとな」

「俺は手配かけられてねぇぞ。参考人だ。消去してやる」

レイターは携帯を勝手に操作し、写真を消していた。『手配犯』という言葉が引っかかる。この人は無法者だ。

「家には、元データがあるからなぁ」

クリスさんが愉快そうに笑う。

「ちッ」

舌打ちしながら、レイターは携帯をクリスさんに投げつけた。

「いい子だ」

子ども扱いされてレイターが怒っている。何だか面白い。

* *

「いい汗かいたな。次の試合もでるか?」

伸びをするクリスの耳元で、レイターがささいた。

「あんた、随分のんきだな。この争奪戦の主催者、気づいてるか? あの眼鏡の男を見ろ」

「ん? 何だか見覚えがあるぞ」

「ロータス会、六番手のギヤだ。手配犯、ってのは、ああいう奴のことを言うんだよ」

「ダフ屋の元締めか。こりゃ、急いで警察に知らせんといかん」

「もう、俺が垂れ込んだ。早いとこ、ここからずらかるぜ」

* *

ティリーは時計を見た。

J区画に着いて三十分以上が経っている。

レオン君を保護したことは、クリスさんが警備室に連絡をいれた、と言っていたけれど、お母さんは心配しているに違いない。

レイターが、レオン君にチケットを見せながら言った。

「Jチケットも手に入れたし、帰るぜ」

「イヤだ」

レオン君が反抗した。

「このチケット、おまえにやるからいいじゃねぇか」

「だって、母さんのところに戻ったら、家に帰らなきゃならない。そうしたらチケットも使えないよ」

「母ちゃんを説得しろ」

「できないよ」

「じゃ、このチケットは俺がもらう」

勝利の貢献度からすれば、レイターに主張する権利はあるけれど、一言言わずにいられない。

「レイター、大人げないこと言わないで」

「わかった。じゃあ、俺がいい提案をしてやる。レオン、あんた、セントクーリエ受験しろ」

セントクーリエと言えば、名門の超難関校だ。

文武両道でバスケ部は毎年全国大会に出てくる強豪校。

レイターが話を続ける。

「セントクーリエ受験したい、って母ちゃんを感動させて説得すんだよ。受かりゃ、あんたも好きなバスケが存分にできるぞ」

「僕の偏差値じゃ無理だよ」

「死ぬ気で勉強すりゃ、あんな学校、屁でもねぇよ」

それは無責任な発言だ。

レイターは公立ハイスクール中退だから、セントクーリエの難しさを知らないのだ。

「そういうことは、受かった人が言うものよ」

「俺は、セントクーリエのバスケ部だったんだ。楽しいぞぉ、あそこは」

冗談にしても面白くない。

レオン君にやる気を出させようとしているのだろうけれど。

「俺はあんたぐらいのころ、操縦士になりたくて、死ぬ気で勉強した」

「そうだったな、そして、今じゃ、銀河一の操縦士だ」

クリスさんが懐かしそうに口を挟んだ。

「・・・わかった。母さんと話してみる」

わたしたちは、ホールから通路へ向かって歩きだした。

*

ウウウウウウウ・・・

突然、後ろからサイレンが聞こえた。

「銀河警察だわ」

ベルが驚いた声を出した。

どこからきたのだろう、J区画にパトカーが次々と入ってくる。

「ちっ、あいつら来るのが早すぎるぜ。行くぞ」

レイターが先導する。

Jチケット争奪戦は、閉鎖されたJ区画への不法な住居侵入だ。

会場にいた参加者が、出口へと殺到し始めた。

メガホンを通して、警察官の声が聞こえた。

「ロータス会は全員、不正転売防止法違反の現行犯で逮捕する」

警察は逃げる主催者を捕まえ、手錠をかけていく。

「参加者は一列で並べ」

一般人は警察官に誘導され、通路に列を作った。

ロータス会が紛れていないか、チェックするという。

とりあえず、わたしたちもその列に並んだ。

と、その時、いきなり照明が落ちた。

真っ暗だ。パトカーの赤色灯の灯りが、区画を不気味に照らす。

キャー。

どこかから悲鳴があがった。何が起きてるの?

宇宙ステーション特有の、低い機械音も止まった。

怖い。不安のざわめきが広がる。

レイターの声がした。

「奴ら、逃げるために、区画の電源を落としやがったな。クリス、呼び笛持ってるだろ、鳴らせ」

「お、おう」

ピイイイイイイイイィィィィ

クリスさんが笛を鳴らした。

一瞬で群衆が静まる。

レイターはいつの間にか、レオン君のリュックから取り出したパンフレットを丸めて、メガホン代わりにしていた。

「皆さん、落ち着いてください。五分後に電源は回復します。それまで慌てず、一旦腰を下ろしてお待ちください。生命維持に支障はありません。携帯通信機をお持ちの方は、照明としてご利用ください」

凛としたよく通る声だった。

暗くてよく見えないから、警察の案内に聞こえる。

普段のレイターと違う様子に、ベルが驚いていた。

よそいきレイターだ。

人々が携帯通信機を取り出す。

薄ぼんやりとした灯りが点灯し、暗闇の恐怖から解放される。

レイターが、クリスさんに小声で話しかけた。

「おい、クリス、ここは頼んだ。あんた警備のプロだろ」

「お前はどうするんだ」

「裏の配電室へ行って、予備電源を立ち上げてくる」

わたしは無意識のうちにレイターの手を握った。

レイターと離れたくない。

レイターがもう片方の手を重ねた。

「四分三十五秒で戻ってくる」

信頼できる声だった。

わたしは我に返った。わたしったら、何しているんだろう。

レイターの手を離した。

レイターの姿が、暗闇の中に消えていく。

クリスさんは簡易メガホンを使って、秒読みを始めた。

「あと四分で照明がつきます」

気温が急激に下がる。

生命維持装置が作動していないことを、みんな気がついている。

レオン君が震えていた。寒さじゃなく恐怖に。

わたしとベルは、レオン君の手を握った。

「大丈夫。ああ見えて、レイターは優秀だから」

レオン君に、というより自分に言い聞かせる。

レイターを信じるしかない。

けれど、この暗闇の中で配電室を探して、機械を操作するって簡単なことじゃない。

*

「あと三十秒です」

待っているわたしたちの緊張感は、膨らみ過ぎた風船のようだ。

ちょっとした刺激で破裂する。

カウントダウン通りに照明がつかなければ、パニックになる。

「あと十秒」

クリスさんが読み上げたそのとき、ぼんやりと照明が光りだした。

「おっ」

張り詰めた空気が一転した。

機械音が響きだす。

レイターが予備電源を立ち上げたのだ。

クリスさんが大きな声で呼びかけた。

「みなさん慌てないで、ゆっくりと立ち上がって下さい。順番に前の方からお進み下さい」

警備のプロである、クリスさんの案内は手慣れていた。

人の流れが動き始めた。

「お待たせ」

レイターが戻ってきた。

この人はやると言ったことは、必ずやる。

四分三十五秒で戻ってくると言えば、必ず戻ってくる。

ズキンっ。

立ち上がると、さっきくじいた足に痛みが走った。

でも、今、そんなことは言えない。我慢しなくちゃ。

顔を上げると、レイターがわたしを見ていた。

「痛むのか?」

この人は、どうしてこんなに鋭いのだろう。

わたしが答えないでいると、レイターはしゃがんで背中をわたしに向けた。

「おぶるから」

そう言われても困る。

恥ずかしいし、歩けないほどじゃない。

「大丈夫です。歩けます」

わたしが自力で歩こうとすると、レイターが怖い顔をして言った。

「迷惑なんだ、急いでくれ」

迷惑・・・。

その一言に、わたしは反論できなかった。

言われたとおりに、レイターの背中に倒れ込むと、首に手を回す。

レイターが、わたしを背負って立ち上がった。

人の流れに沿って、早足で歩き始める。

レイターの言う通りだ。この人の流れに、わたしはついていけない。

悲しくなった。

わたしはきょう一日、何をしたんだろう。

みんなの足を引っ張って、迷惑ばかりかけている。

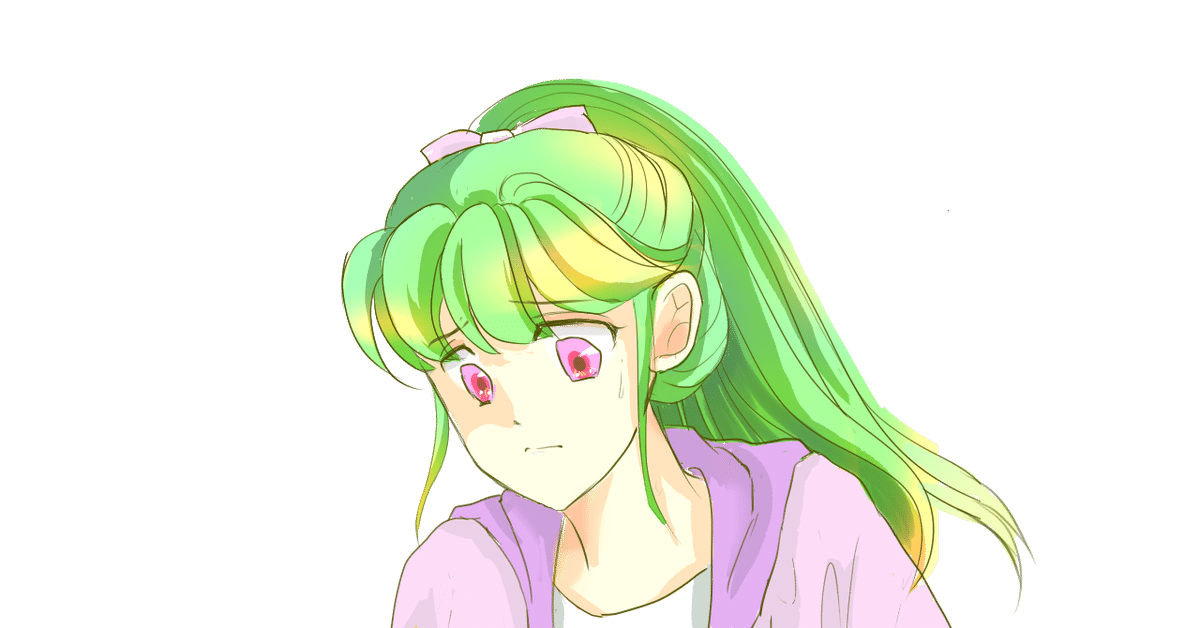

涙が出そうだ。

「レイターは、結構厳しいのね」

ベルが歩きながら話しかけた。

「あん?」

「わたしは別に、ティリーのこと迷惑だなんて思ってないわよ。迷惑だ、なんて言い方、ティリーがかわいそうじゃない」

「僕もそう思った」

レオン君も賛同する。

みんながかばってくれるのが、うれしい。

後ろのクリスさんも口を開いた。

「そうさ、迷惑でも何でもない。ってことは、レイターが一番、わかってるよな」

「え?」

クリスさんが続けた。

「ティリーさんに無理させないために、わざと言ったんだろ」

レイターは、聞こえないフリをしている。

ベルが納得したように言った。

「さすが『俺のティリーさん』と呼ぶだけあって、ティリーの扱い方をよくわかってるわね」

違う。

反論しなくては。

この人はボディーガードとして優秀だから、職務上、わたしの行動パターンをよく把握しているだけなのだ。

「そっか、二人は恋人なんだもんね」

レオン君の言葉に、わたしは即座に反応した。

「違います!」

「えっ? 違うの?」

レオン君が不思議そうな顔をした。

「そんなに、明確に否定しなくてもいいだろぉが」

レイターの不満げなつぶやきが、笑いを誘った。

肌寒いせいだ。

レイターの背中が、温かくて気持ちよかった。

恥ずかしさはあるけれど、しばらくこのままこうしていたい・・・。

*

来る時には下りていた、区画のシャッターが開いていた。

J区画を出るところで、警察がひとりひとりチェックをし、ロータス会が紛れていないか調べている。

オールスターのチケットをもらった側は、不正転売防止法違反には問われないということだった。

主催者側と警察の間で話がついたらしい。

わたしはほっとした。

警察の検査の横に、救護班が待機していた。

「レイター、もう、ティリーさんを下ろしていいぞ」

というクリスさんに、レイターは蹴りを繰り出した。

クリスさんがさっと身軽によける。

「あんた、俺のこの幸せな時間を奪おう、ってのかよ」

その言葉を聞いた瞬間、わたしはレイターの広い背中に異性を感じてしまった。

急にとまどい、心臓がドキドキしてきた。

ケガをしたわたしを背負うのは、彼の職務の一環、という意識でいたから平静でいられたのに。

そうだ、きょうは仕事じゃない。

胸の高鳴りが、密着しているレイターに伝わってしまいそうだ。

あわてて、わたしは言った。

「ここで、おろして」

「ちぇっ」

レイターは静かにしゃがみ、わたしを救護班のベンチに座らせた。

何となく、気まずい雰囲気が漂っている。

わたしは、レイターの顔を正面から見ることができなくて、下を向いていた。

救護隊員に、はがれた足のテーピングを張りなおしてもらう。

レイターもわたしの隣に座り、ひじの怪我を見てもらっていた。

「大丈夫ですか? かなり深いですよこの傷、痛むでしょう」

隣の救護隊員の声が聞こえた。

「骨までいってる可能性がありますから、すぐに病院へ行ってください。絶対に動かさないで安静にして下さいよ」

そう言って、レイターの右手を三角巾で吊った。

レイターの怪我のこと、すっかり忘れていた。

わたしの捻挫より、よっぽど重傷だった。

あんな深い傷でわたしを背負っていたら、痛かったに違いない。

「ごめんなさい」

「あん?」

「大丈夫なの?」

わたしは心配して聞いた。

「大丈夫さ。治療費は全額、バスケ協会から分捕ってやるから」

「そう言うことじゃなくて」

「大丈夫だ。帰りの操縦は心配しなくていいぜ。俺の片手操縦は、クリスの両手より点数が高いんだ。な、クリス」

わたしは気がついた。

この人はいつもこうなのだ。

わざと話をはぐらかす。わたしに心配かけないために。

そして、その態度にわたしはいらだつ。

レオン君がレイターに聞いた。

「腕、痛くないの?」

「痛ぇよ。傷口見せてやろか」

「結構です。ねえ、それでもティリーさんを背負っていたいの?」

「わかってねぇな。ティリーさんと一緒の時は痛くねぇんだよ」

「ほんっとに、レイターはティリーのことが好きなのね」

ベルの声に、レオン君が納得したようにつぶやいた。

「そっか、レイターさんの片思いなんだ」

「子どもは黙ってろ!」

レイターがレオンの頭をはたいた。

*

警察の検査を抜けると、駆け寄ってくる女性がいた。

「レオン!!」

レオン君の母親だ。

「お母さん」

母親がレオン君を抱きしめた。

「心配したのよ。みなさんが助けてくださったんですね。ありがとうございます」

母親がわたしたちに頭を下げた。

きれいで優しそうな人だった。

頑固で口うるさい母親、というイメージとは違う、きちんとした女性だった。

母親が、レオン君の大きな荷物に気づいた。

「レオン、あなた、家出しようとしていたの? どうして・・・」

「僕、バスケをやめたくなかったんだ」

「『こども教室』で最後にするって、納得していたじゃない?」

レオン君が静かに語りだした。

「お母さんに勧められたけど、僕は受験なんてしたくなかったんだ。ほんとはバスケを続けていたかった。けど、相談したバスケの顧問の先生にも、僕の成績ならいい学校へ行ける、がんばれって応援されちゃって、結局、バスケをやめることにしたんだ。そうしたら、お母さんが、どうせ背が低くてレギュラーになれないからよかったじゃない、って言ったんだよ。腹が立った。だって、背を低く生んだのはお母さんだ。だから僕、家を出ようと思ったんだ」

レオン君の家出の理由、抱えていた思いが伝わってきた。

母親は青ざめていた。

「ごめんなさい、レオン。あなたを傷つけることを言ったりして」

「お母さん、お願いがあるんだ。明日のオールスターゲームを観戦させてください。そうしたら僕、一生懸命勉強してセントクーリエを受験する」

「えっ、セントクーリエ?」

母親が目を丸くをした。

レオン君がまっすぐに母親を見つめる。

「僕、さっき、このまま死ぬかもしれないって思ったら、やりたいことが頭に浮かんできた。死ぬ気で勉強して、強豪校でバスケをやってみたいんだ」

「あなたが自分から言い出すなんて・・・。でも、オールスターのチケットは、もう手に入らないんでしょ」

「ここにある」

レオン君がチケットを取り出した。

「このチケット、どうしたの?」

レイターが代わりに答えた。

「こいつが自分で手に入れたんだ。何の問題もねぇ正真正銘のチケットさ」

「お願いします」

レオン君が頭を下げた。

「わたしたちからもお願いします」

ベルとわたしも頭を下げた。

「・・・わかったわ。もう一日、滞在しましょう」

「やったー!」

レオン君が飛び上がって喜んだ。

母親が微笑んだ。

「レオン、あなた、きょう一日で、急に大人になったみたいね」

*

帰りのフェニックス号で、助手席に座ったベルが感心していた。

「ほんとにレイターって、片手でも操縦上手なのね」

「俺は銀河一の操縦士だぜ。それにしても、クリスの野郎にだまされた」

「何を?」

「レオンの母ちゃん。いい女だったな」

「は?」

「クリスのせいで、ヒステリーのおばさんと勘違いしてた」

「それがどうしたってわけ?」

「最初の情報を間違うと、すべてのアプローチが狂うってことさ。レオン君をもっと素早くお母様の元へお返しすれば、別の展開が待っていたかも知れねぇ」

お母様ですって。下心がみえみえだ。

ベルがあきれた声で言った。

「ねえ、レイター。ティリーのことが好きだ、って言いながらどうしてそういう話をするわけ」

「それはそれ、これはこれ。ベルさんだって、いい男をみたら気にならねぇかい」

わたしは我慢できなくなった。

「レイターの嫌いなところの一つ目は、そういう女たらしのところよ!」

「へいへい」

ベルが笑っている。

「それにしても、いいなレオン君。オールスター戦が生で見られるんだもんな。わたしたち争奪戦続けていたら、あと何勝できたかなあ?」

「二勝目はねぇな」

レイターの返事に少し驚いた。この人、いつもは自信家なのに。

「レイターにしてはめずらしく殊勝じゃない」

「あの争奪戦はイカサマだぜ。ちゃんとした対戦は一回戦だけさ。あとはセミプロレベルのお抱えチームをぶつけて、つぶしてたじゃん」

ベルがためいきをついた。

「気がつかなかった。あ~あ。わたしもチケット欲しぃぃ」

バスケ部だったベルにとって、オールスターゲームは憧れだ。

「手配してやろか」

「えっ、ほんと?」

ベルは、今にもレイターに頼みそうな勢いだ。

喜ぶベルには悪いけれど、レイターの提案はお勧めしない。

「ベル、やめた方がいいわ。この人、チケットを不正入手するに決まってるから」

「さすが俺のティリーさん、よくわかってるねぇ」

「そういう法を守らない態度が、レイターの嫌いなところの二つ目なの」

「ちっ、あんまり嫌い嫌い、って連呼しないで欲しいぜ」

口をとがらせるレイターに、ベルが同情するように言った。

「レイターの恋愛成就は、なかなか難しそうね」

* *

数日後、背広を着たクリスが、フェニックス号を訪ねてきた。

「あんたがこの船に来るのは、久しぶりだな」

マザーがコーヒーを出す。

「怪我はいいのか?」

「ああ、保険金とバスケ協会の見舞金で、結構儲かった」

「なあレイター、銀河警察から気になる情報を聞いたんだ」

「あん?」

「ロータス会はオールスターのチケットを買い占めて、オークションの金額を吊り上げていた。そのチケットの現物を、J区画で金庫に入れて保管していたんだ」

「Jチケット争奪戦の賞品にしてたしな」

「その争奪戦の後に、売りさばこうとした残りのチケットが、どういうわけか金庫から無くなっていたんだとさ。警察も押収できなかったそうだ」

「ふうん」

レイターは興味なさそうな顔をしている。

「あのどさくさの中で、誰かが持ち出したんだ。そして、持ち出されたチケットは、その日のうちに情報ネットのオークションにかけられて、一時、五十万リルの高値がついた。そいつは二千万リル以上もうけた計算になる」

「ロータス会ん中に、持ち逃げした奴がいるんじゃねぇの」

「警察もそうみて調べているんだが、金の動いた先が尋常じゃない。ロータス会ごときが扱える口座じゃなかったそうだ」

「へぇ」

「銀河警察も手が出せないで困っている」

「そりゃ大変だね」

「マネーロンダリングされて、結局、誰の手に大金が渡ったか、わからずじまいだ」

レイターはコーヒーをすすった。

クリスは話を続けた。

「あの日、チケットを盗もうと思えば、盗めた奴がいたことを、俺は思い出したんだ。照明が落ちた真っ暗な中でも、平気で動ける奴。そいつなら、四分三十五秒あれば楽勝だ」

そう言って、クリスはレイターの顔を見つめた。

「へぇ」

レイターは顔色一つ変えなかった。

「しかもそいつは、裏口座を扱える。俺だったら、そいつを状況証拠でしょっぴくんだが、残念なことに、俺は銀河警察を退職した単なる警備員だ。逮捕権がない。現行犯じゃなければ捕まえられん」

「警察に通報したらどうだ」

「無駄だ。そいつは絶対に捕まらん」

「なんで?」

「俺が、一度も捕まえられなかったからだ。だが、俺はそいつに会ったら一言、言ってやりたいと思っている」

「あん?」

「そいつのやっていることを、彼女に知られたら、嫌われるぞ、ってな」

レイターは首を傾げて言った。

「残念だな、クリス。きっと、そいつは気にしてねぇぜ」

「そうか?」

「そいつは、特定の女性とつきあう気がねぇんだ」

クリスは、コーヒーを一気に飲み干し、カバのように大きなため息をついた。

「ふ~~む。まあ、いい、邪魔したな」

ゆっくり立ち上がったクリスは、無表情のレイターを見おろした。

「また、ティリーさんと一緒に会える日を、楽しみにしているよ」

それだけ言うと、巨体を揺らしながらフェニックス号を後にした。

(おしまい)

第十九話「恋と伝票の行方」へ続く

・第一話のスタート版

・第一話から連載をまとめたマガジン

この記事が参加している募集

ティリー「サポートしていただけたらうれしいです」 レイター「船を維持するにゃ、カネがかかるんだよな」 ティリー「フェニックス号のためじゃないです。この世界を維持するためです」 レイター「なんか、すげぇな……」