スエズ運河は流れる④ ‐ 珈琲と煙草..甘煙の向こうからラ・マルセイエーズ

↑前

「ガイドさん、あの男たちは何をしているのですか。どうして平日の日中に、どこの茶店でも男たちが座っているのですか」。

観光ガイドをしていると、必ず聞かれた質問の一つだった。

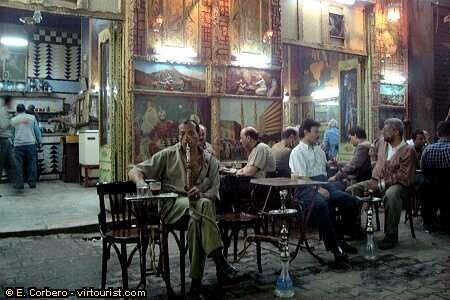

カイロ市内をバスで移動していると、バスの窓からは方々に無数にある"アホワ"(↓画像)が見える。

アホワというのは、二つの意味があり、コーヒーそのものと、コーヒーショップ(カフェ)だ。

ややこしいので、ここではアホワ=コーヒー、そしてコーヒーショップ(カフェ)は茶屋にする。実際、茶屋というようなバタ臭いイメージだし、メニューには絶対紅茶もあったし。

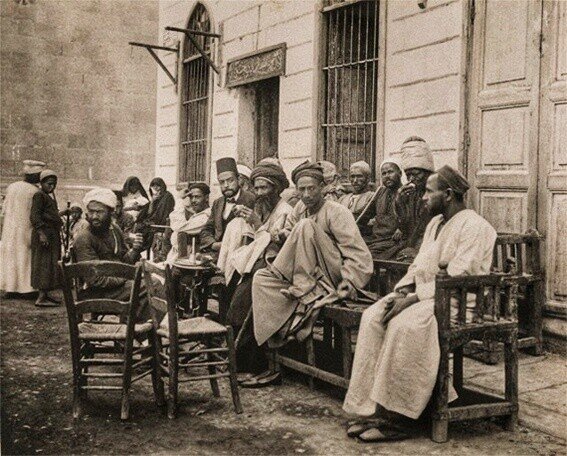

平日祭日の昼でも遅い夜でも時間帯問わず、いつだって、大勢の男たちが茶屋の店内席にも外席にも座っている光景が見られた。

何するでもなく、たんまりと砂糖を入れたトルココーヒーや紅茶を飲みながらぼーとしている。

今こそ日本でも、平日昼間でも居酒屋やカフェでのんびり過ごす大人たちを見かけるが、

90年代、(フレックスタイム制だとかテレワークという単語のない)定時勤務が当たり前のサラリーマン世代の日本人には、ギョッとする光景だったのだろう。

「ガイドさん、あの男たちは仕事に行っていないのですか。一体どういうことなのですか」

「...」

毎回、返事に窮した。だって答えようがない、エジプトの男たちは一日の大半を茶屋で過ごすものだった、そういうものなんだとしか説明のしようがない...

↓こっちにも茶屋のことは、ちょっと書きました

☕

↑このコーヒーポットはスーパーでも必ず売られていました

「アリバか、マズブートか、それともズィアダか?」

暗号のようだが、なんてことはない。砂糖の量を聞かれている。トルココーヒーは煮出す際に砂糖も入れてしまうので、茶屋の店員は注文の際に、先に砂糖の量を客に尋ねる。

アリバ(少しの砂糖)、マズブート(中間の砂糖の量)、ズィアダ(砂糖多め)だったが、「アリバ」でも十分甘く、

「ズッカル、シュワイヤバス(砂糖は少量だけでネ)」

と念を入れても、それでもかなり甘い。どういうことだ!?

茶屋だけではない。

エジプト人の家庭にお邪魔し"トルココーヒー占い"をする際にも、絶対にアリバかマズブートかズィアダか、そこの家のエジプト人女性に尋ねられた。

で、いくら「砂糖は少なめで」とお願いしても、ガバッと入れられる。(ちなみに90年代は、エジプトにはまだ"角砂糖"はなかったです)

そして出された、甘かろう激甘かろうトルココーヒーを一気飲みする。

すると、エジプト人女性らは、私が飲んだカップの底に残るコーヒーの粉の量だとか形などをじいっと見つめる。これで、私の未来を占うというのだ。

なんて馬鹿馬鹿しいのだろう、と内心いつも思っていた。が、当時の自分の日記を見て驚愕。

"砂漠団地"に住んでいた時、同じ建物に住んでいた、カイロ大日本語学科の女の子。

当時の自分の日記を見ると、彼女の"コーヒー占い"の結果はなんと! 全部当たっており、私の人生は彼女の占いの予言どおりに進んでいる!! (逆に新宿の母の手相占いは全部外れた..)

☕

15世紀、ヨーロッパからアジアへ向かう新たな航路は発見され、エジプトはもはや重要な貿易中継都市ではなくなっていた。

エジプトは世界から忘れ去られ、勢いを失っていた。文化も社会も全て停滞した。

弱体化すると、いつも必ず外国に攻められるエジプト。いつもいつもそうだった。

アラブ (マムルーク朝) が弱まった時もそうで、1517年今度はオスマントルコ軍がカイロを攻めてきた。

オスマンのセリム一世は、自分がスルタンの地位につくために、自分の一族の男たちを殺しまくったような男だった。

セリム一世はカイロに入城すると、エジプトを支配していたマムルーク朝の軍人も片っ端から殺し、それらの遺体をナイル川に投げ捨てたり、自分の軍営に遺体の頭だけを並べて飾っていった。

エジプトは、オスマントルコ帝国の属州になった。

オスマンはカイロの価値のあるもの全て略奪し、コンスタンチノープルに持ち帰った。大都市だったカイロは瞬く間に田舎の地方都市に成り下がった。

☕

16世紀-

カイロのアズハル大学の学生たちは、とあるイエメン人の駐在員が真っ黒な飲み物を飲んでいるのを見かけ、ギョッとした。アホワ(コーヒー)だった。

エチオピアから入ったアホワは、すでにペルシャやアラビア半島では飲まれていた。(←諸説あり)

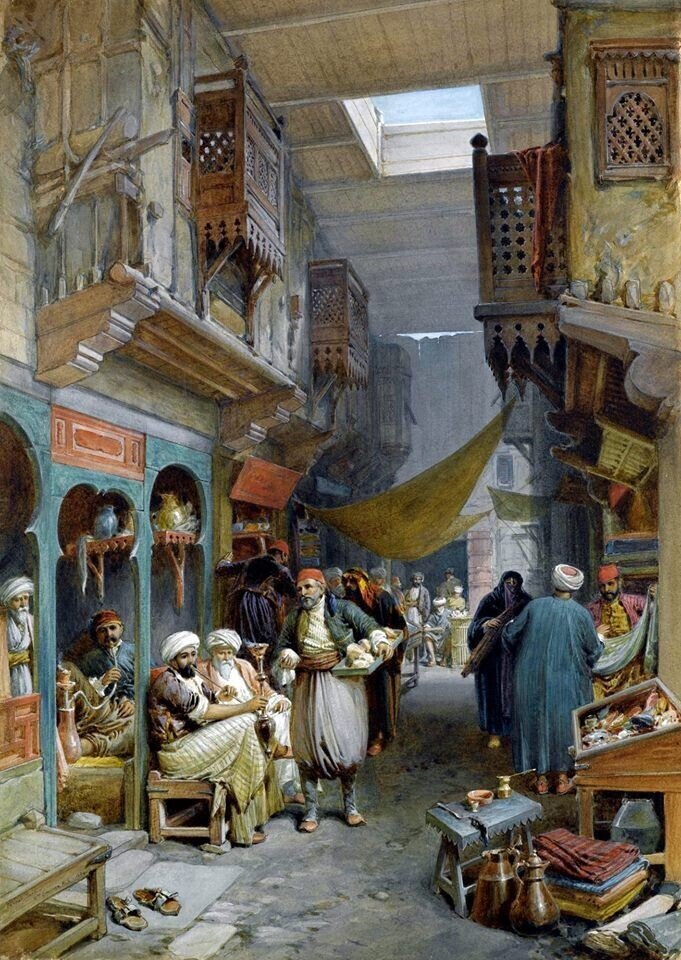

カイロの茶屋は、まず男たちが必ず集まるモスクのすぐそばにオープンした。

これは非常に上手な経営戦略で、狙いどおり集団礼拝は終わったけれども、まっすぐ帰宅したくない男たちが、みんな茶屋に立ち寄った。

そしてアホワの味に病み付きになった。

女たちの社交場ハマーム(共同浴場)でも、アホワは人気が出た。彼女たちは、一杯二杯飲みながら、井戸端会議に花を咲かせた。

男たちは茶屋でコーヒー、女たちは風呂でコーヒー...

コーヒーは中毒性がある、身体にどうなのか、イスラム教的にもどうなのか、また茶屋に人が集まるのもどうなのか。

いろいろ問題視され紆余曲折があったが、オスマントルコ帝国から入ってきた、アホワトルキーヤ(トルココーヒー)の爆発的人気が決定的だった。

カイロにおけるアホワブームに火をつけ、1650年にはカイロにすでに650軒もの茶屋がオープンした。

ちなみに、この一世紀後には水煙草がペルシャから入ってくる。水煙草は、ペルシャ語でシーシャという。

エジプトでは、"シーシャ"のままの単語が定着した。(レバノンシリアでは、シーシャではなくアラビア語のアルギリと呼ばれました)

次第に茶屋では、トルココーヒー(イギリスの支配以降は紅茶も)とシーシャは"セット"の名物になっていく。

煮出したトルココーヒーの湯気とシーシャの煙が絡み合う。しかもシーシャはイチゴ味、バナナ味、マンゴー味など様々なので、

何ともいえない甘ったるい香りと煙草の匂いが混ざりあい、まるで魔法のランプのように、こっちの鼻にぐにゅりんひゅるりんするりんと入ってくる。

やはり、エジプト人は"香"が好きな人々なのだろうな、と思う。古代エジプト時代からお香文化は発展していたし。

だからシーシャにも香りをつけるのが好きだし、トルココーヒーにも砂糖の他、龍涎香の香料をつけて嗜んでいた。(1990年代では、カモミールで香りをつけるのが主流でした。紅茶には、ナナー(ミント)をどっさり!)

☕

ところでエジプトガイドブックを読むと

『アホワ(茶屋)では男たちがノクタ(アラブのジョーク)を披露しあったり、政治や哲学の議論を交わしている』。

ケッ、ケケケッ。それはない! 私の見てきた限り、彼らは1に下ネタ、2に下ネタ。3,4がなくて5に下ネタ。そして4、5に女の話とサッカー話。以上。

まずは精力自慢。

「昨夜はかあちゃんと7回やった!」

「それがどうした。俺は女房と11回やったぞ!」

すると茶屋のオッサン全員が口笛を吹き、「マブルーク」(おめでとう)と11回オッサンに拍手を送り、中には握手を求めたり...

意味不明だし、不思議とこういうやり取りは全て聞き取れるという外国語習得の謎よ..(ただし"11回"は思わず聞き返しマシタ...)

茶屋の男たちは、アホワの前を通る女性たちも片っ端から批評。

「今の女のケツは大きくて素晴らしい」 「あの胸は大きすぎる」 「あっちの女の肌は白くていいが、化粧がちょっとだめだ」。(これ以上はあまりにもお下劣お下品なので省略します)

あとはサッカーの話ばかりだった。私がちょくちょく寄っていた茶屋には、sunnyのテレビがあって(←もちろんsonyのパッチもの)、サッカー中継の時には、必ず男たちで溢れた。

エジプトのサッカーチームはいくつもあったが、みんなチームザマレックを応援していた。一番華があってカッコイイというのがその理由だったが、私には全然それが分からなかったなあ。

ザマレックが勝つと、興奮した若者たちが、車の窓から上半身を乗り出してザマレックのチーム旗を振り、ブーブーとクラクションを鳴らせ続け町中を駆け抜けた。

このように、どこの茶屋でもオッサンたちの話題は下ネタ(精力自慢)か通行人女性の見定め(品評会)、そしてサッカーの話題。この三つだけだった。

一回足りとも、ガイドブックに記述されているような、洒落た小話、漫談(ノクタ)の披露だとか、政治文学哲学宗教の議論など見たこともない。

☕

そして、茶屋(アホワ)では地位も家柄も身分一切何も関係なかった。

例えば、茶屋の空間では家のない貧乏人と大企業の社長も、対等に口を利き世間話をする。(←噛み合わないとは思うが)

読み書きのできない老人も、外国帰りのインテリもバックギャモンの対戦をし、共にトルココーヒーや紅茶をすすり、シーシャを吸って、仲良くサッカー中継の観戦に盛り上がっていた。

どんなブルジョアでも成功者でも、気取らずにアホワには普通に立ち寄るものだった。

また、そういうお金持ちはそれとなく、自然に周りに紅茶やサンドイッチをご馳走していた。

そうそう、あまりローカルなアホワには、エジプト人の女性は座れなかった。(←理由は前述のように、ここで飛び交う会話があまりにも下品だからでしょう)

私は外国人だったので、"特例"でほとんどのアホワの店主が座らせてくれた。

さすがにたったひとりでアホワに座ることはなかったが、誰かと一緒にくつろいでいても、どこの店でも必ず店主がなにかと、

「コッロタマーム(everything is fine)?」 「マブスータ (happy) ?」と何度も何度も声をかけてくれた。

これは周囲に対する"威嚇"でもあった。

「この外国人はな、俺のちゃんとした客だから困らせるなよ」。

さらに絶対、隣や後ろに座っている見知らぬオッサンらにも「エジプトはどうだい?好きかい?」 と尋ねられた。

だから、アホワでは多くの日常会話を覚えられ、そして"スラング"(←大半が卑猥な単語.."シャルムータ"(=bitch))もアホワで学べた。アラビア語クラスでは絶対教えられない。笑

前にも何度か書いたが「日本から来た」というと、

「インドか」と何度も言われたものだが、アホワでのオッサンたちとの会話で、その理由が見えてきた。

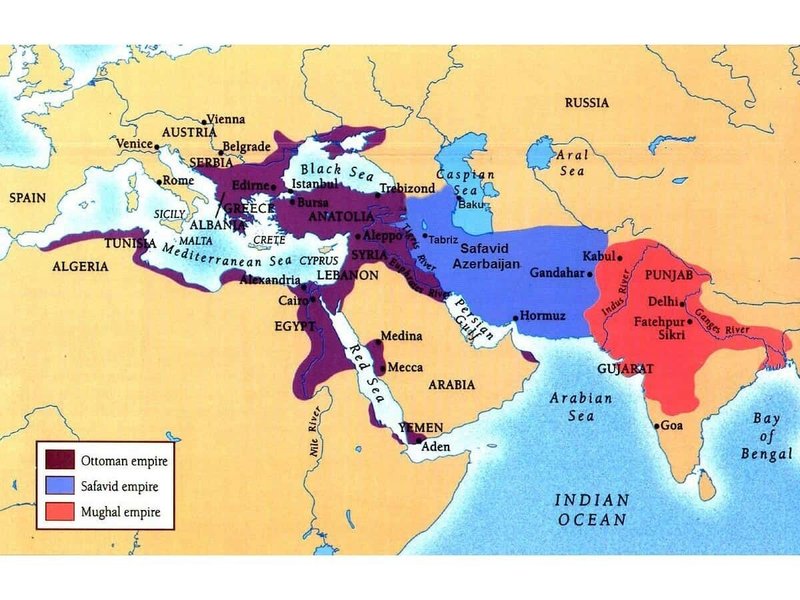

まずこの地図↓を見て欲しい。

エジプト人が歴史の教科書で見慣れているのは、このような地図ばかりだった。

いつも地中海近辺のみでごちゃごちゃ揉めてきたから、歴史の教科書に載せる地図はこの世界地図の範囲だけで十分だった。

モンゴルや中国、日本と侵略したされたが一切なかったエジプトの歴史の教科書には、つまりインドから東がないのだ。

だから、私が「日本出身」といっても

「ああインド(の東)ね」になっちゃうのだ。これに気がつくのに数年もかかった...

☕

1700年代-

ヨーロッパにはイギリス、フランス、スペインの3つの大国が存在していた。

しかし、1781年にヨークタウンの戦いが起き、イギリスは北米のほとんどの領土を失い、アメリカ合衆国の独立が決定的になる。

順風満帆なのはスペインのみで、現在の南米と中央アメリカの多くの領土を所有していた。

北米(アメリカ)での領土を失ったイギリスとフランスは、インドに興味を持つ。元々彼らはインドの香辛料、絹、お茶、砂糖などにいたく商品的価値を見出だしていた。

そこで両国の争いが勃発するものの1763年、イギリスはフランスをインドから追い出すことに成功。

しかし、インド貿易に対するフランスの関心は消えることはなかった。

1789年、フランスの君主制は終わる。

フランスの新しい指導者たちは新たな国の収入源とし、インドの貿易を取り戻したいと考えた。

ナポレオン・ボナパルト という名前の若い陸軍将校は、その成功のためにはどうするべきか地図と歴史書を研究した。

その際、エジプトの歴史書に記された、古王国時代の首都メンフィスから紅海にかけて、"ファラオの運河"という物語に目を止めた。

ナポレオンの地理に関する知識は広範であり、大したものだった。

彼はヨーロッパからインドへの最短ルートは、エジプトを経由していることにすでに気がついていた。

それだけではない。

ナポレオンは、エジプト人たちは支配者オスマン帝国に不満が大きく、追い出したがっていることもを知っていた

「エジプト遠征を果たそう。エジプトからオスマンを追いだそう。そしてインドを手中に治めるために、エジプトにスエズ運河を作ろう!」。

ナポレオン・ボナパルト、29歳だった。

☕

「サイズはショート、トール、グランデ、ベンティとありますが、どれにしますか?」。

都内のカフェでそう聞かれるたびに、どうしても

「砂糖の量はアリバか、マズブートか、それともズィアダか?」

が脳内で聞こえてくる。でもそれをかき消して、普通に"トールでお願いします"と注文する。

砂糖は入れない。

だってまたカイロの茶屋に戻ったら、いくら断っても必ずどっさり砂糖を入れられるのを分かっているから、それまで糖分は控えておかないと。

「あーあ、なんて薄いんだろう、嫌になっちゃうなあ..」

そしてひとり、ぼやきながら都内のカフェのあまり美味しくない(だけど高い)コーヒーをすするのだった。

ナポレオン・ボナパルトはエジプトに迫っている。

つづく

↓次

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?