ルネ・ラリック展のオパルセント・ガラス

先週からはじまった『ルネ・ラリック リミックス』展を観に、目黒〜白金台にある東京都庭園美術館へ行ってきた。列島各所で豪雨災害のあった日だけど、東京都心の天候はなんとかもってくれた。

ルネ・ラリックは、言わずと知れたアール・ヌーヴォー、アール・デコのアーティスト。日本でもとても人気が高く、いままで何度もラリックの展覧会が開かれている。

わたしが”宝石学とラスキン思想”のタイトルで3月に書いたnoteの見出しにも、ラリック作品がある。このブローチは、ヴァン・クリーフ&アーペルがスポンサーになっている”レコール(ジュエリーと宝飾芸術の学校)”の展覧会カタログから。これと同じものが、今回の庭園美術館の展覧会でも観ることができた。

さて、今回の展覧会。公式サイトはコチラ。

希少なジュエリーからより多くの人々のためのガラス作品への転換は、急速に変化する社会のなかで芸術と生活がどのような関係を結ぶことができるのかを示そうとするものでした。生きることとつくること―ルネ・ラリックが、自然を起点としてどのように世界を観照し、装飾という芸術を希求したのかを明らかにします。

ラリック作品、とくにアール・ヌーヴォーの自然モチーフ作品は、彼の世界観を概観するのに、しばしば他の展覧会でも紹介されてきた。電灯の普及など時代の変化にともなうガラス工芸の発展も同様。今回の展覧会では、初期の天然石をもちいたジュエリーから、ガラス工芸、空間演出まで、時代を追ってひろくカバーされていてわかりやすい。

展示作品は公式サイトにもいくつか載せられているけど、なんといっても庭園美術館だからこその空間演出が素晴らしい。旧朝香宮邸の庭園美術館は、建物全体がアールデコ様式。正面玄関のガラスレリーフ扉からして、もともとラリック作品がつかわれているのだから、申しぶんない会場だ。

いまは企画展にあわせて、通常よりも多くの部屋が公開されているし、写真撮影も可能だ。企画展のラリック作品はもちろん、会場とあわせて、ラリックの世界にどっぷり浸かれる。会期は9月5日まで。とってもオススメ。

◆

アール・ヌーヴォー以降のガラス工芸で、ときおり乳白色の半透明のガラスがつかわれているものがある。逆光で観ると、青〜橙の異なる色調があらわれる。オパレッセントあるいはオパルセントと呼ばれるガラス。オパレッセンス(opalescence)とは、オパールにちなんだネーミングのようだけど、天然石ではつかわない光学効果の呼び名だ。

オパールは、観る角度によってさまざまな色があらわれる”遊色効果(play-of-color)”で知られる。遊色効果はないけれど、オパルセント・ガラスはホワイトオパールのボディ部分やある種のコモンオパールに近い。ムーンストーンにもちょっと似ている。

上の写真は、今回の展示作品より。左はそのオパルセント・ガラスの花瓶、右は白の半透明ガラスの花瓶。左の花瓶の人物像が部分的に橙色に色づいている。もうひとつ、別のオパルセント・ガラスの展示作品も紹介する。

左が逆光で透過光ごしに見た様子。右はそれを横から見たところ。厚みのある部分が橙色、薄い部分は青白いのがわかる。逆光でなければ、全体的に白っぽい。

ガラスの厚みで色がちがって見えるのは、夕焼けとおなじ原理で説明できる。可視光線の波長(だいたい0.4〜0.7ミクロン)よりも小さな粒子によって、光が散乱する現象。レイリー散乱と呼ばれる。

レイリー散乱では、波長の短い青色の光よりも波長の長い赤色の光のほうが散乱されにくい。したがって、ガラスの厚い部分は、散乱されにくい赤っぽい光がのこって見える。

では、その粒子はなんなのか。実はそれはよくわからない。ガラスに詳しいThe Glass Museumというウェブサイトの解説によると、オパルセント・ガラスの厚い部分はゆっくり冷却されるので、内部である種の結晶化がおきるのが原因だとある。

ガラスは非晶質だ。しかしゆっくり冷却すれば、なんらかの規則性をもった粒子ができることは考えられる。その粒子がレイリー散乱のもとなのかもしれない。

上に紹介したウェブサイトには、オパルセント・ガラスをつくる際の成分も書かれている。以下、拙訳にて抜粋。

珪砂: 66.6〜67.02%

苛性カリ: 8.50〜8.66%

苛性ソーダ: 9.90〜10.02%

酸化鉛: 3.00〜3.14%

生石灰: 4.58〜5.20%

アルミナ: 1.30〜1.31%

五酸化燐: 3.87〜4.37%

三酸化硫黄: 0.16〜0.18

塩素: 0.09〜0 .10%

フッ素: 0.40〜0.45%

二酸化マンガン: 0.04%

三酸化ヒ素: 0.19〜0.66%

コバルト: 微量

これがどの段階の成分分析の結果なのかはよくわからない。他の文献では、原材料に骨片や蛍石をもちいているという記述を読んだことがある(リンとかフッ素はこれら由来か)。とにかく、そうしたものが冷却温度のちがいなどと重なって、レイリー散乱のもととなる細かな粒子をうみだしているのだろう。

つい細かい内容に話がおよんでしまったけれど、言いたかったのは、夕焼けの原理をガラスで実現しているというオパルセント・ガラスのおもしろさ。ラリックはじめ、当時のガラス職人が夕焼けを連想していたかどうかはわからない。現代科学の視点で見ると、アール・ヌーヴォーの有機的なモチーフ(=自然を反映したモチーフ)とリンクしているようにも思えてくる。

◇

展覧会自体に話をもどす。

2014年にオープンした新館でも、本館につづいて企画展が展示されていた。新館は、アールデコ様式の本館とはちがって、21世紀らしい、いわゆるホワイトキューブの建築。それでも、広大な庭園にたたずむさまは、本館とおなじように美しい。

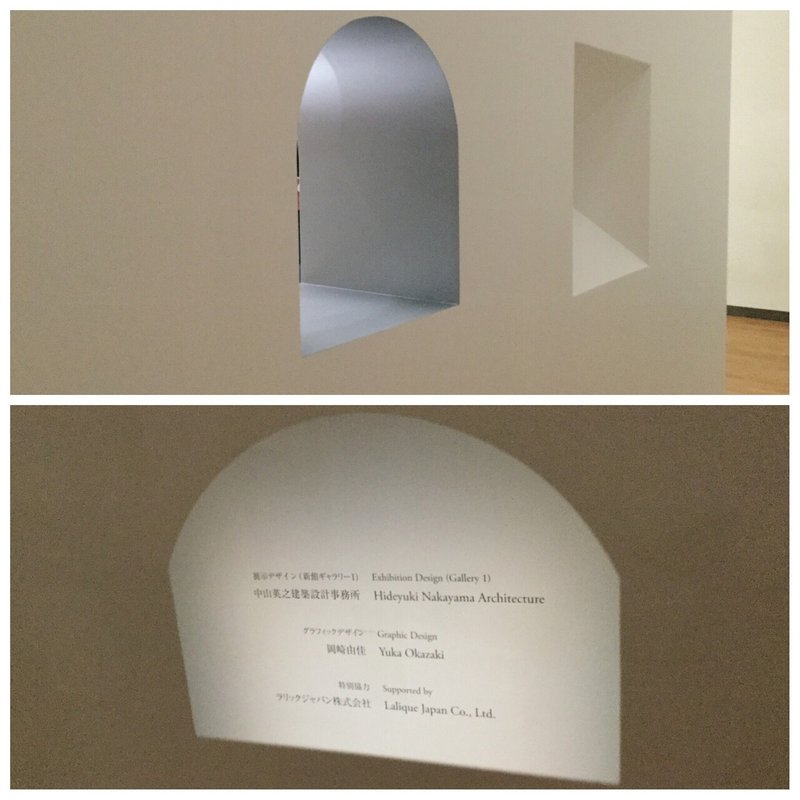

新館での展示は、壁面と一体化させた空間がおもしろかった。最後の最後に、壁に開けられた穴からの光が漏れていた。スポットライトのように、その漏れた光が照らしていたのは、新館での展示のクレジットだった。

ほぼ時代に沿って構成されていた今回のラリック展。アールデコ様式の本館からホワイトキューブの新館にうつり、最後はガラスを通さない間接照明。なんだか光のあつかい方を、ラリックから未来に受けついだ演出のようにも思える展示だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?