「OMORI」をプレイして、今まで体験したことの無かった角度から心を抉られた話(ほぼネタバレなし感想)

色々と心にグサリとくるゲームは遊んできたけど、「その角度から刺してくるんだ」と心のノーガードの部分にヒットしたゲームこと、「OMORI」の感想です。

はじめに - OMORI自体を知らなかったがその不穏さは伝わった

そもそも、「OMORIが販売開始した」2020年12月25日、一部の盛り上がりに対し全く付いていけなかった自分がいました。そもそもOMORI自体を知らなかったのです。

初めて知った「OMORI」というゲーム。日本語化はされていないものの、中身はどうやら「死」や「鬱」をテーマとした、鬱屈した内容のようでした。

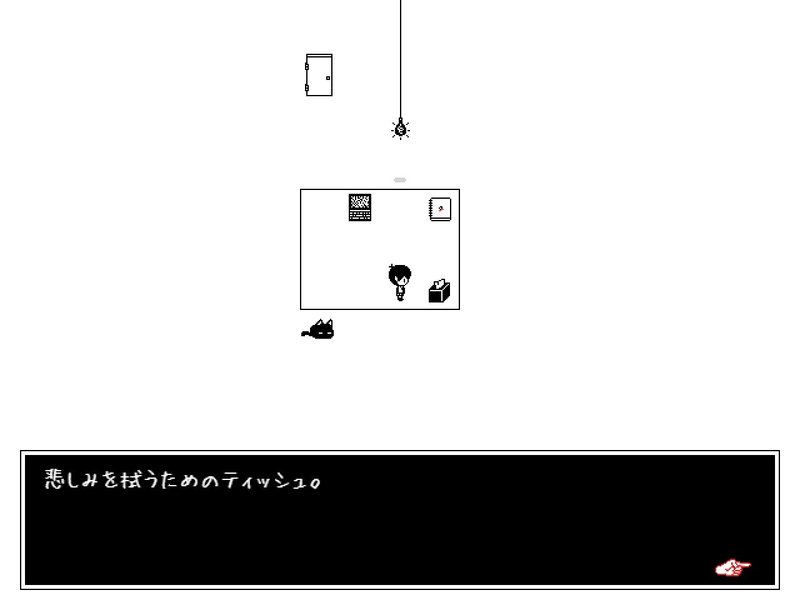

ビジュアルも、可愛らしいもののどこか不安というか、不安定な明るさを中心としており、不穏な感じが拭えないものだな、と思えるものでした。

そうして、自分の頭の片隅に「何やら底知れない不穏なゲームが日本語化予定のようだ」という記憶が残り、約1年が経過。

突如、OMORIが日本語化されリリースされたのです。

内容

ゲームの流れ

最序盤のみ解説すると、このゲームは主人公の「オモリ」が謎のホワイトスペースにいるところから始まります。

謎のPCや謎の電球、精神的な平穏とは程遠いスケッチブック。

それらを調べていき、ひとつのドアにたどり着きます。

そこから一歩外に出ると、そこは友達が遊んでいる、不思議な空間でした。

オモリは友人たちと一緒に、この世界で遊び、とある目的のために冒険していきます。

ゲームを進めるにつれ、その過程で、オモリ自身の過去、現在の物語も徐々に明らかになっていくのです。そこに、とてつもないホラー要素を加えて。

優しく正統派なゲームシステム

冒険自体は極めてJRPG的です。特に戦闘はシンボルエンカウントのコマンド選択式となっているのですが、アイテムでHP回復や、スキルで特殊攻撃など、ドラクエやFF等JRPGを通ってきていれば何の戸惑いも無くゲームを楽しむことが出来るものとなっています。

いわゆる「MP」と呼ばれる存在は「ジュース」という名称だったり、「戦闘不能」は「トースト」になってしまうような演出だったり、とことん世界観を壊さない気配りが、ゲーム全てを覆っています。

よくある「属性の三つ巴」も、炎や氷ではなく「にこにこ」「いらいら」「しょんぼり」と可愛らしい表現に。

可愛さに特化した戦闘は、体験していてとっつきやすいものでした。

難易度もそこまで高くなく、多少ごり押しでも打開できる程度。

もちろん何も考えずに攻略は難しいと思いますが、このゲームの本質はやはり戦闘システムではなく物語にあるのだと思える要素であると思います。

Undertaleのような、個性的な世界

戦闘以外の部分、大部分はフィールドの移動か会話になりますが、そこで感じたのはある種の既視感。Undertaleをプレイしたときに似ている、と思いました。

それは文字フォントやドット絵というビジュアルもあるかと思いますが、多くの個性的なキャラクターが発するセリフが、意味の無い会話ではなく何らかの意思や目的を持った会話であることに起因します。

どのような過去を経て今そのセリフを口にしているかはわからないものの、何らかの過去があったんだと想像させるような、端的なセリフ。それがドット絵で表現された見た目と融合することで、モブキャラでありながら個性を持ったキャラクター性を想像させ、非常に多くのキャラクターの存在を、このゲームから感じました。

そして多くのセリフは非常に道徳的で、「優しさ」に溢れた世界を醸成しています。ビジュアルの色使い、セリフの内容、戦闘すら漫画的でどこかコミカルな印象を受けるのです。

そして、そんな優しく穏やかな世界だからこそ、対比として挟み込まれるホラー要素が、一層冷たく、恐ろしいものとなっているのです。

感想

クリアして、感じたこと

最初にも書いた通り、「その角度で心を刺してくるんだ」というのが一番の印象です。そう思ったのは、オモリの過去に起こった事象がなんなのかはっきりしたとき。引きこもりであるオモリの過去は、ゲームをプレイしてもしばらくの間はわかりません。

しかし、ある程度類推できるようなイベントやセリフがときどき発生するため、なんとなくはわかります。なんとなくはわかるものの、今一つ確信を持てるような情報が無く、不安の海の中を泳いでいるような感覚に陥ります。

最終的にはしっかりとオモリの過去である事象、真相がわかるのですが、まさにその真相の「心を刺してくる角度」が特殊であったと感じました。なんというか、正面から「辛さ」が襲ってくるのもそうですが、それだけでなく周りからそっと「不安」「恐怖」が襲ってくるような辛さです。

そして、正面から襲ってくるだけの辛さ・悲しさは過去にプレイしたゲームでも幾度となく体験してきましたが、それだけでないホラー的な、周りからじわじわと真綿で首を締めるような不安感・恐怖感は、プレイしていて「いつ嫌な思いをするかわからない嫌悪感が持続し続ける」ようにも感じられました。

時間軸を用いることにより、出来事が持続的になる

ではなぜそんな「周りからそっと襲ってくるような不安や恐怖があるのか」というところですが、このゲームの物語に関する描写の濃密さが、それを引き起こしていると思います。

このゲームのストーリーテリングは評価されていますが、個人的に秀逸だと感じたのはとにかくひとつの事象に対する表現が丁寧で詳細なことです。

オモリが引きこもっていること。「死」や「うつ病」をテーマとしていること。そのことから、それらの原因となる事象がこのゲームの核となっているであろうことは、容易に想像が出来ます。

当然、そこに関しての表現は濃密になることは予想できていましたが、その濃密さが予想をはるかに超えていました。

それを詳細に解説してしまうとネタバレになってしまうので難しいのですが、その表現自体はゲーム全体に溢れるビジュアルの優しさ、棘の無い世界から、じわじわと姿を現してくるものでした。

そのじわじわとした見せ方に、手を抜いていないのがこのゲームです。ゆっくりゆっくりと、少しずつ遠回りしながら真相に近づいてくる。真相がどのようなものかを、真相から遠く離れた部分から描写する。それにより非常に綿密に描かれた物語を形成していました。

特に、このゲーム中ずっとオモリとの冒険を共にする友人との関わりが、このゲームの濃密さを増していると感じます。このゲームでは、同じパーティーを組む友人が、(オモリ自身がセリフを発しないこともあり)かなりストーリーテリングの中心を担っているのです。

その友人が、このゲームの核となる「真相」について、とても言葉を選んでいるとともに、「腫れ物に触れているような」様子が見て取れるのです。

オモリに強い衝撃を与えたとある原因は、友人たちにとってもダメージが無かったわけではありません。オモリほどではないものの、その原因は彼らに影響を与え、腫れ物に触れるような事柄となり、その後の彼らの人生にも影響します。

それぞれ別の人生を歩んできて、たまたま集まった勇者ご一行ではなく、幼少期から仲良くしてきた友人…。彼らが、仲の良いグループの中の一人が家に引きこもってしまうくらいの事象に対して、どう向き合い、どう対処し、今どう生活しているか。

このゲームは、ひとつの事象に対して、そういった幼馴染の友人をキーパーソンとすることに加え、時間軸からも表現を行っています。

「オモリが引きこもる前」「核となる事象の発生」「そしてその後の生活」です。

それが、オモリだけの感情ではなく、周りの友人の思いも伝わる…いやむしろ、周りの友人からのセリフや演出でだんだん形作られていくのが、結果として物事を結論から端的に伝えるのではない、持続的な物語、感情の持続に繋がると感じました。

「腫れ物に触れる」という、人間的な気配りが同時に、「徐々に真相がわかる(=いきなり結論から明らかにしない)」RPG特有のストーリーテリングとリンクしているのが秀逸で、かつ、「真相がなかなかわからない」こと、「真相の前後の時間軸が描かれていること」から、真相である出来事が濃密かつ時間軸上の点ではなく線で表現されている、ある意味で「オモリにとって非常に大きな出来事は、過去の事象でありつつ継続し続けていると思わされる」ことが、このゲームにおけるストーリーテリングの最大の特徴であり、魅力なのではないかと感じます。

このゲームのテーマは何なのか

このゲームのテーマは何かと言えば…成長、という言葉で片付けてもいいのかは疑問の余地が残りますが、端的に言えば成長…であると、感じます。

成長はすなわち、「過去の状態からの変化」を示します。「〇〇が出来なかった状態から出来る状態へと変化すること」、または「〇〇を行わなくなること」です。

そういった成長部分というのは、大半のRPGでは「敵を倒す」「大きな決断をする」などを経て、つまりは「強くなった」という表現およびストーリーの進行であることが多いと思いますが、このゲームではそうではありません。

主人公は引きこもりのオモリです。それは、以前は引きこもらず、外に出ていたことを暗に示しています。そして何らかの原因があり外に出なくなる。言ってしまえば、社会的な活動が「できなくなった」状態です。

ゲームを進めていくにつれて、当然オモリにとって成長、変化の機会は訪れます。しかし、成長と言えど前述のRPGのような成長とは違う印象がそこには存在します。それは、オモリが成長するということは、過去と向き合う必要がある、ということです。オモリが引きこもる原因となった事象、オモリという一人の人間が、外に出るという社会的な行動力を失うほどの大きな事象に、正面から向き合う必要があるのです。

つまりは、不幸にも、オモリは成長すればするほど恐ろしいほどの辛さと向き合わなければいけないのです。

希望に向かった、誰もが称賛し勇気を持てるような明るい成長ではなく、辛い思いをするという覚悟を伴う成長。それは確かに変化です。変化ではあるものの、プレイしている身としては決して笑顔にはなれないものでした。

「引きこもりはだめだよ!外に出たほうがいいよ」「外に出られたね!やったね!これで幸せだ!」…。このゲームは、そんな、よくある教科書的な綺麗ごとがテーマではではなく、リアルに、丁寧に、そして客観的に表現されている辛さを伴う成長・成長過程がテーマの一つであると思います。

それが「死」や「うつ病」というこのゲームの根幹のテーマと合わさることで、物語のリアリティを増し、単純なホラーでは片づけられない魅力を形成しているのだと思います。

終わりに - 自分の体験と重ねて

数年前、仕事のストレスで一時期メンタルを病んだことがありました。まあ、ある先輩は仕事中泣き出すし、別の先輩はストレスで血を吐くような職場だったので、今思えば相当きついところで働いてたんだな…と思います(今は転職しめちゃくちゃハッピーです)。

精神的にきつい時期は仕事のミスも増えるし、体調も良くないし…。思い出したくもないことも多いですが、しかし一つ言えるのは、あの辛かった時期、体調を壊していた時期も、決して自分の人生から「浮いている」わけではなく、間違いなく「地続き」であるということです。

ゲームの中でも、他人の人生でも、特にインパクトのある出来事はそこだけを切り取られがちです。でも、そうではなくて、それは語られない部分があるだけで、何から何まで人生は地続きで延長し続けているのです。

ゲームはエンタメですが、他人の人生はエンタメではありません。

私はOMORIにおける、一つの事象に対する時間軸からの捉え方と、周りの環境からの濃密な表現から、ゲームを超えて一人の人生すら感じました。

そして真相がまた、それらの表現をより際立たせるような事象であり、「その瞬間で終わっていないこと」であるからこそ、恐怖と不安に満ち溢れた名作のホラーゲームであるという印象を受けました。

人は何が原因で、どんな人生になるかはわかりません。もちろん、そのきっかけが何になるかはわかりません。

改めて人生についてそう思うとともに、そんな言葉ではなく圧倒的なリアリティを描写し、あえて可愛い絵柄と優しい世界観を用いて「不安」を描写した「OMORI」、間違いない名作ホラーゲームでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?