いいプロダクトはいいチームから!デザイナーひとりからチームになるフェーズで意識していること

スタメンのデザイナーの@kiyoshifuwaです。

先日、「#ゆるデザトーク」というイベントを開催しました。

私は「デザイナー1人からチームになるフェーズで意識していること」というタイトルで発表しました。

同じようにこれからチームを作っていく方、もっと強くしていきたい方に向けて書きます。私自身まだまだ模索中ですが、少しでも参考になれば幸いです。

⭐️

スタメンについて

チームについて話をするので、まずは簡単に会社の紹介をさせていただきます。

株式会社スタメンは名古屋にあるスタートアップ企業です。スタメンは「Star Members」の略で、「一人一人がスターのように輝く会社にしたい」という思いで名付けられました。

一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。

私たちは、ただ「満足」してもらえるサービスを提供するのではありません。満足を超えた先にある「感動」を届けられるようなサービスにこだわっています。

そのために、お客様やユーザーの期待を超えて、心を動かすようなサービスを提供したいと考えています。

スタメンの全メンバーはこの理念を胸に、成長し、挑戦し続けています。

スタメンのデザインチーム

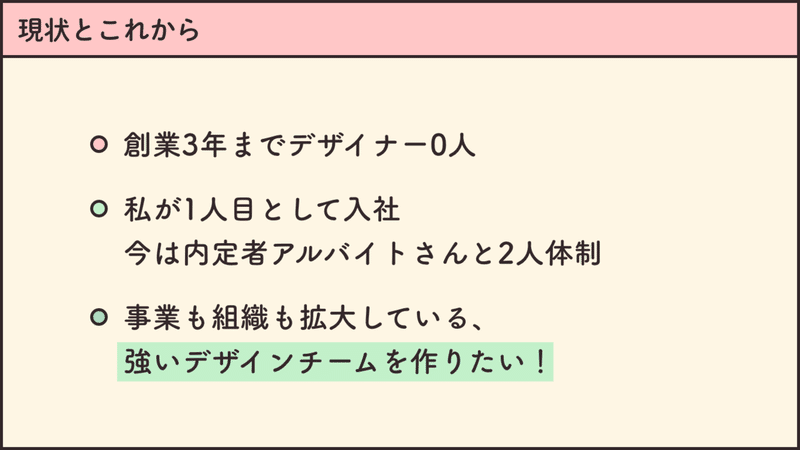

スタメンのデザインチームの現状は下記の通りです。デザイナー0人のスタートアップに私が1人目としてジョインし、1年と少しの間1人で働いていました。そして現在は内定者アルバイトさんと2人のチームです。

事業も組織も拡大している中、デザインチームも もっと大きく、強くなる必要があります。3年後には名古屋を代表するような強いチームになっていたいと考えています。

そんな現在のフェーズで、これから強いチームを作るために意識していることを2つご紹介します。

〰️〰️〰️

1.いいプロダクトはいいチームから

株式会社スタメンは、人々に幸せを広めていくことを理念としています。

まずは自分たちが幸せに働いていないと、他の人を幸せにするようないいプロダクトは作れないと考えています。

なので、「いいプロダクトはいいチームから!」ということを大事にして、常に意識しています。

「いいチーム」を作るためにやっていることのうち、2つをピックアップしてご紹介します。

チームのための時間を大切に

スタメンでは 永続的に成長、拡大、変化を続けていくために、自分たちの働き方や業務へ向き合う姿勢、心構えを「スタメン・ワークスタイル8」として明文化しています。

その一つに、チームのための時間は節約しません!というものがあります。

実際に、上司も役員も代表も、社員とのコミュニケーションに多くの時間を使ってくれています。

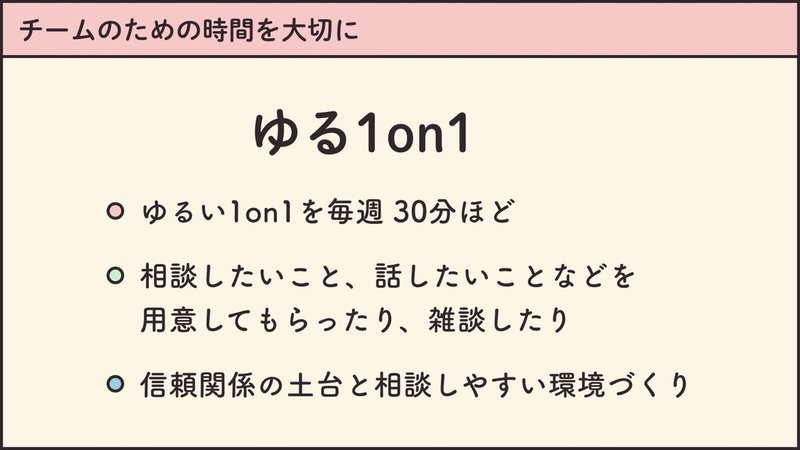

そんなカルチャーがある中で、現在デザインチームでは毎週「ゆる1on1」という時間を設けています。信頼関係の土台と、相談しやすい環境を作ることが目的です。

毎月上長と行う1on1も会社の制度として存在しますが、それとは別で、デザインチーム 独自で行っているものです。

その時の状況に応じて

- お互いに相談したいこと

- 自己研鑽のレビュー

- ブログや勉強会運営のMTG

- 疲れたので息抜き(趣味の話などの雑談)

など、いろいろな話をしています。

現状小さいチームだからできていることで、今後チームが大きくなればまた他に上手いやり方を考えなければいけませんが、信頼関係の土台づくりと相談しやすい環境づくりは変わらず大事にしていきます。

お互いに学びのあるレビューを

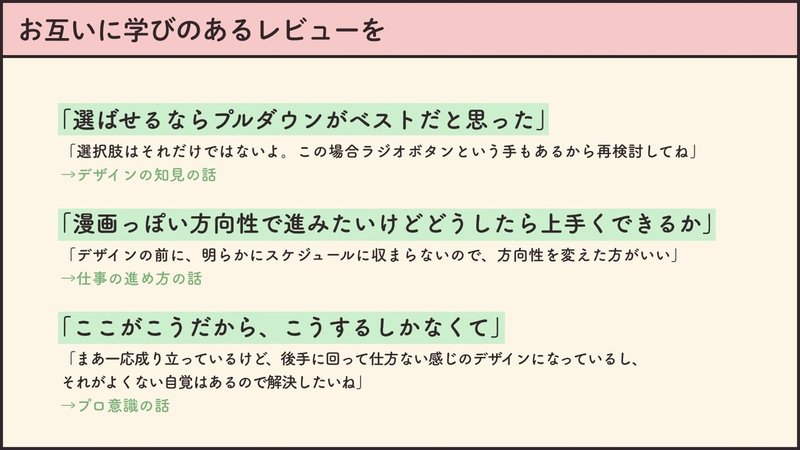

デザインのレビューを求められて、こんなふうに返したとします。

これって、レビューされる側にとって全く学びになっていないですよね。理解ができないので、もちろん再現性がありません。

チームを成長させるには、学びがあり、次に作るときにはさらにいいアウトプットができるようなレビューをする必要があります。

そのために、レビューをするときはまず前提の確認やヒアリングをしっかりすることを心がけています。

レビューで何を求めますか?

ゴールのすり合わせ。完成だと思ってデザインの細かいところを指摘したけど、実は大枠の方向性を確認したいだけだった みたいなことを防ぎます。

何を考えてデザインしましたか?

アウトプットするまでの過程を聞くことで、何を考慮したのか、どのような思いが込められているのかがわかります。また、考えるべきポイントが足りていない場合や間違った認識をしている場合はそれについても伝えることができます。

あえてこうしたのには理由がありますか?

メジャーな方法や自分のやり方とは違っていても決して否定はせず、アウトプットになるまでの過程を深堀っていきます。自分にはなかった新しい視点を得られ、チームの成長に繋がることもあります。

固定観念に囚われず、新人ならではの目線で新しい常識を生み出せたらかっこいいですよね!

自分でどう思いますか?

「本人がベストだと思って見せたもの」と「実は本人もいまいちだとわかっていて見せたもの」では返し方も変える必要があるので、確認するようにしています。

例えば、明らかによくないものに対して「いいと思っている」のか、「よくないのはわかっている」ではものの見方が全く違うためです。よくないのがわかっている場合は「ではよくするためにはどうしようか。」という話から始められます。

ある程度前提の確認やヒアリングができたら、問題は何か?を理解し、何の話をしているのか意図的に分けてレビューします。わかりにくいので具体例を挙げますね。

2つめをピックアップします。「漫画っぽい方向性で進みたいけどどうしたら上手くできるか。」単純に疑問文に答えようとすると、

"どうしたら上手くできるか"

→〇〇したらできる。

のように「表現方法の話」になります。

ですが、今回の本当の問題は、「スケジュールの制約があるにも関わらず、明らかに収まらないだろう方向性」を選んだことです。そのため、「表現方法の話」ではなく「仕事の進め方の話」をする必要があります。

問題は何か?をレビュアーが理解するには、多少なりともヒアリングが不可欠だと私は思います。

また、レビューする側も学びを得る姿勢が大切です。

ひとつひとつ意思を持ってデザインしているつもりですが、「みんなやっててメジャーだからやってること」「気付いたら手癖でやっていること」はあります。それについて、何でだっけ?と学び直すいい機会になります。

また、上手く言語化して説明できないときがあります。一人なら頭の中で何となくわかっていれば大丈夫ですが、二人以上で共有し再現するには何かしらのアウトプットが不可欠です。そういうときは諦めず、お互い納得するまで言語化するよう努めています。

これからチームのメンバーが増えても、ベテラン新人関係なく チームでベストな成果を出せるデザインレビュー文化を作っていきたいです!

〰️〰️〰️

2.仕事のついでに脱属人化

1人デザイナーあるあるというかほとんどがそうだと思うんですが、デザインに関するあらゆるものが属人的に管理されていますよね。

チーム開発をするにあたって、個人に依存しない標準化へ向かっていくのが望ましいですが、いきなり全部脱属人化するのは難しいです。

そこで、いつもの仕事のついでに、少しだけ標準化の仕組みを加えることにしています。

例えば、下記のように小さなところから始めています。

まだ組織が小さい今だからこそ、今後の拡大を見据えて仕組み化していくと、後々管理が楽になると考えて、小さなことから始めています。

また、新しいメンバーがジョインしたタイミングはチャンスです。定期的に発生するタスクは、伝えるついでに引継ぎ資料を作ることをおすすめします。

新しいメンバーがジョインするたびに口頭で伝えるような運用だと、

- 毎回同じ時間がかかる

- 伝える人によって知識が若干バラつく

- 抜け漏れがある

などのデメリットがあります。

そのため、ただ口頭で伝えるのではなく、次回以降の引継ぎを楽にする引継ぎの仕方をします。

具体的には、初回引き継ぎ時に下記のような引継ぎ資料を作ります。

次回引継ぎ時に時間がかからないよう、ファイル格納先や細かい注意点も書くようにしています。

自分が事前にある程度書いて引き継ぐ場合もあれば、引き継ぐ相手にメモのついでに作ってもらうこともあります。

このように、日頃の業務に少しずつ仕組み化の要素を入れて、脱属人化を進めるようにしています。

⭐️

さらにイベントでは、「デザイン以外の マネジメントなどのスキルも身につける必要がある」というお話もしましたが、本記事では割愛させていただきます。

さいごに

スタメンのデザインチームはまだ2人だけですが、これからもっと大きく、強い組織にしていきたいと思っています!!チームのこれからが気になるなーと思ってくださった方は、ぜひスタメンデザインチームのnoteをフォローしてください。

またスタメンにご興味を持っていただけた方は、下記のWantedlyページからお気軽にご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/4109397/original/23809d77-8389-490c-aa83-0754c81c97e3?1580689124)