YUM流・授業プリントの作り方

はじめに

私が教員になって4年目くらいから、高校の理科の授業ではプリントを作り、毎回の授業の冒頭で生徒に渡しています。

プリントは用途によって作り方は違いますが、この記事では普段の座学の授業で使うプリントについてつらつらと。

プリントを作る意味

正直なところ、私自身、こんな理由からあまりプリントを作るのは好きではございません。

授業プリントを作ること自体面倒臭い。

生徒が教科書を見なくなる。

生徒が授業での説明をあまり聴かずに、プリントまとめをすることに没頭してしまいがちになる。

作り方によるが、生徒にとって重要ポイントを暗記するためだけのものになってしまいがち。

まっさらな状態から自分の言葉でまとめられない。

本当に授業内容を理解するためであれば、1時間の授業内容はノートの見開き2ページにまとめるのが望ましいと、個人的には思います。

それでもプリントを何年も作り続けていると、こんな理由からそうせざるを得ないとも感じます。

その時間で学ぶことについて大まかな流れがわかる。

時間短縮につながる。

複雑な図や化学構造式など、ややこしいものを描く手間を省ける。

知識をまとめるための枠や図を予め設けてあると、生徒にとっては安心して授業内容をまとめやすい。

教科書には載っていない資料を補足できる。

私の授業プリントの一例

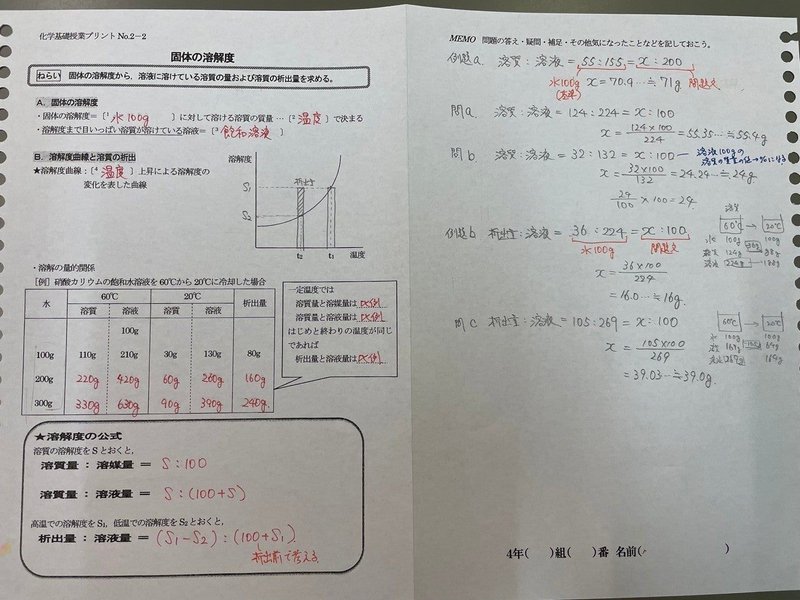

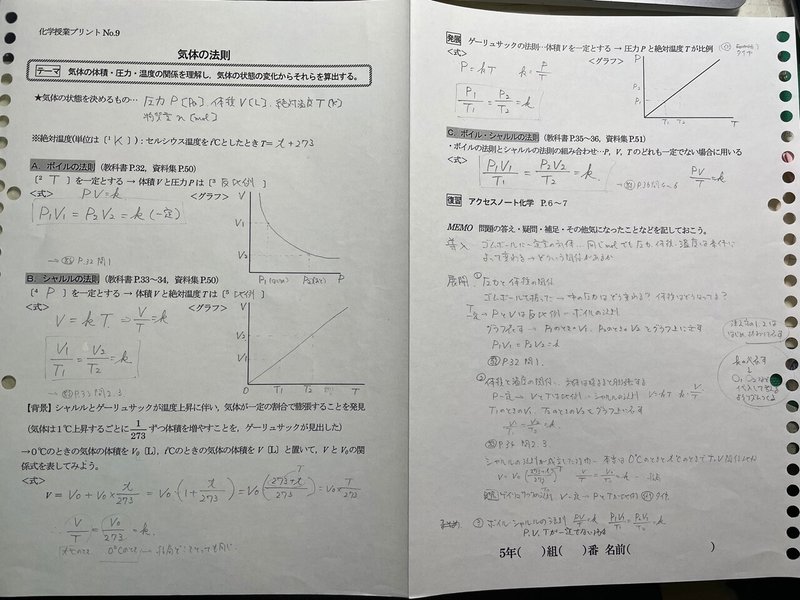

これが私の授業プリントの一例。

このプリントをご覧になって皆さんはどう思われますでしょうか?

(生徒のプリント右下空白には問題の解法を綴っている)

私が普段の授業プリントを作る場合に心がけているのは、できるだけ「いい加減に作る」ことです。

これは、書くことを通して、できる限り生徒が自身で考え、自身の言葉でまとめられるようにするためです。

ひいては「生徒独自の参考書」にもなります。

その「いい加減に作る」という中にもポイントはあるんです。

1.通し番号

私の授業では、「プリントのNo.●●を出して下さい」「プリントのNo.〇〇で確認しよう」ということがしばしばあります。

また、生徒にとっては通し番号があることで管理をしやすい。

ただ、プリントは番号順にファイリングするように指示は必要です。

2.タイトル・ねらい・テーマ

プリントの頭には、必ず大きなタイトルを入れてあります。

これは教科書にある中単元・小単元のタイトルを引用することもあるが、学ぶテーマを明確にするためには、私独自でタイトルをつけることが多いです。

その上で「ねらい(テーマ)」を設定しています。

この「ねらい(テーマ)」では、頭のタイトルを踏まえ、プリントを用いながら学ぶことを文にしています。

その際、私は「〜は〜なのか?」といったような問いかけの表現にすることが多いです。

(そもそも理科の学びは疑問から始まるという考えがありますもので)

それに対して教科書を使いながら考え、内容を理解するという感覚を醸し出すよう意識をしています。

ただ、知識を覚えるだけのところについては「〜しよう」といった表現を使い、生徒と共に学ぶというスタンスを表すこともあります。

3.空白を多めに

上の写真では、プリントの左側は語句穴埋めや図表の整理のページにしてあるが、右側は空白にしています。

計算問題が出てきた場合では、その空白に解法を書き込むためです。

また、私が口頭だけで説明したところや、生徒自身が授業の中で気になったことなどを自由にまとめられるようにするためにも使えます。

左のページには文を読みながら語句の穴埋めをするところもあるが、グラフ・表の数値・化学反応式については、多く空白をつくり、できるだけ生徒自身でまとめてもらうようにしています。

4.該当する教科書のページ

グレーのバックの小項目には原則、その項目に該当する教科書・資料集のページを綴っています。

これは、授業や自学自習で教科書を使う際に見る場所が早くわかるようにするためです。

5.復習

学校で問題集などが副教材として配布されている場合、授業プリントでまとめられている内容に該当するページ・問題番号をプリントの空白手前に記載してあります。

これは、生徒が普段から授業の復習をしやすくなるように綴っています。

6.ワーク

私の授業では、単元によって「ワーク」を行い、そのお題を授業プリントに載せることもあります。

例えばこんな感じ。

「物質量と気体の密度について学ぶ場合、水素・窒素・酸素・二酸化炭素・塩素の中で、空気より重いものはどれか?」といったクイズ

「〇〇について思いつくことを自由に挙げてみよう」といったオープンエンドの質問

これは、生徒がその時間で学ぶ内容への興味づけのために行っています。

また、問題の発見・解決あるいは課題探究型の授業に少しでも近づくための取り組みでもあります。

まとめ

何かを学ぶ際、自分の頭で考え、自分の頭・言葉を使ってアウトプットすることが重要。

ただ、空白からいきなりまとめるのはいろいろな意味で難しいというのが現実。

それで、ある程度枠を作っておいて、自学自習しやすくなるためには必要なのかなと思っています。

その後はまっさらな状態から自力で思考を整理できることが望ましいんですけどね。

ご意見・ご質問・ご感想などはこちらへ

ご意見・ご感想・ご質問等がございましたら、この記事の一番下のコメントフォームや、下のメールアドレスにお寄せください。

info@yum-labo.com

また、もしも授業づくりや運営でお困りの際は、私が経営している「理科教育力向上ラボ」でご相談を承っています。

必要がございましたらこちらのHPにアクセスしてみてください。

※ページの右上にある「お問い合わせ」をクリックすると、お問い合わせフォームが出てきます。

ご相談内容をご記入の上、ご遠慮なくお送りください。

理科教育力向上ラボHP

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?