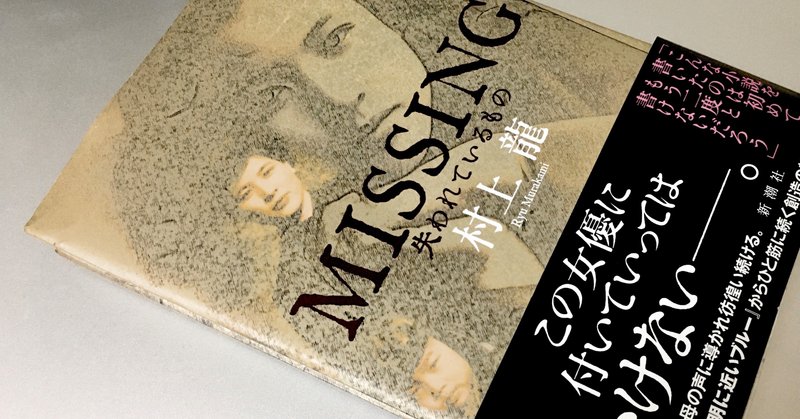

[書評]MISSING失われているもの/村上龍

デスクの上にいた猫が語りかけてくるシーンから始まるこの作品の雰囲気は村上春樹作品を思わせる。中でも「ダンスダンスダンス」の冒頭シーンに近い。

私は一年前に大学を卒業したが、大学生活で最も熱心に読んだのは村上龍の作品で、その大半を読んだ。彼の作品群から想像できる村上龍の人間性は謎に満ちていたおり、少しでも謎を解こうと彼のエッセイや動画も片っ端から読み漁った。

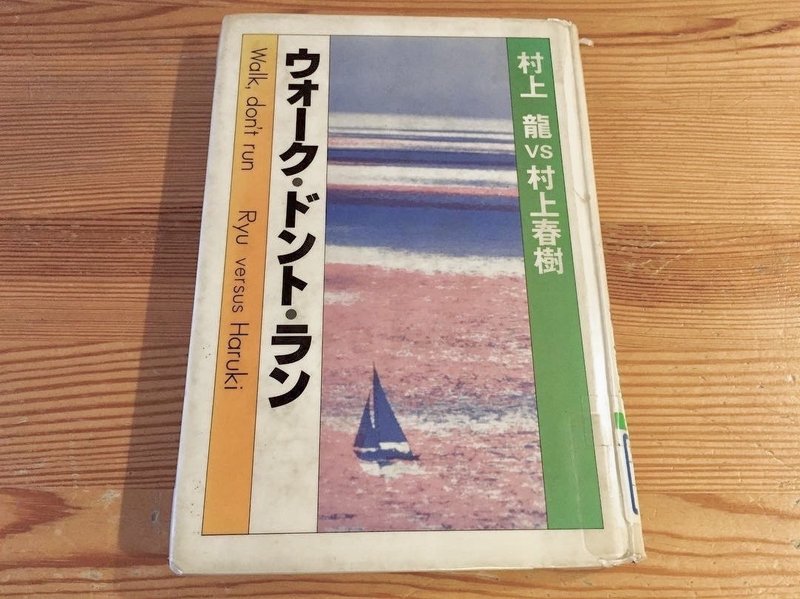

村上春樹と共著であり絶版となっている「ウォーク・ドント・ラン」では、二人の対話の中で龍は結婚と息子についての言及がしてあった。

80年代のエッセイ集では、家族についてはほとんど言及せず、愛人との交際内容が赤裸々に記述されていた。

見城徹と坂本龍一との動画の会話の中で家族について、パブリックに家族の話を放送することはやめよう、と拒んでいた。

石原正康との対談では、家族を不幸せにするよりも家族を幸せにすることが難しく、大事であることを発言していた。

今回の作品では私小説の枠にとらわれない、意識の揺らぎ、無意識の奥深くに潜っていく手法で、主に彼の幼少期から青年期、そして晩年が書かれており、読み進めながら、龍はこの作品でプライベートを書き過ぎなんかじゃないかという不安感を感じずにはいられなかった。

今までで読んだ本のどこかで庵野秀明が、村上龍はハシだと思う、という記述を見たことがあったが、龍が幼い頃実際に積み木遊びをしていたことが明らかになる。「積み木」、「宮殿」という、数々の作品が持っている根幹のメタファーが母との会話の中で幾度となく出てくる。こんなにも繊細な人で、人知れず閉じこもって創作活動を続けてきた人であったことにただただ感動した。

また、彼の恋愛遍歴に関し、リリーを思わせる年上の女性が登場する。交際中、結婚生活までもがイメージできていたその女性に対する彼の想いや繊細な優しさに泣けた。また、ある意味で彼の恋愛観・結婚観を絶対に結婚しないと人生のどこかで決断したであろう明石家さんまと重ね合わせてしまった。

彼の処女作である「限りなく透明のブルー」で自分の腕の流血から、自分の存在を確認したことから始まった創作活動は、この作品のラストシーンで、意識の揺らぎに満ちた幻想世界の中で実存主義に対するある種のカウンターで幕を下ろした。

彼の失ったもの(missing)の数々を読み進め、心を大きく揺すぶられた。

彼のような完璧主義者が、どうしてもしゅちょうが曖昧になってしまう意識の揺らぎをモチーフに小説を書いてくれて、本当にありがとう、という気持ちで一杯である。そして、彼のような繊細さゆえの強さに尊敬の念を抱くばかりである。一度でいいから会ってみたい、心から思う。

未熟者の文章を最後まで読んで頂きありがとうございます!いいねを押して頂けたり、SNS等で広めて頂けたら励みになります。