南国移住したものの、ヌルヌル、ぶひぶひでマイッタ家の話/サモアンライフ【#2家にまつわるストーリー】

結婚して子どもが生まれたと同時に田舎に家を建てた話をしました。

12年後、日本の家をあとにして家族でサモアに移住しました。南太平洋に浮かぶ小さな島国では4年間、借家で暮らしました。

サモアに引っ越した理由はいくつかありました。

その前になぜサモアかという謎はこちらをお読みいただけるとわかります。

・家族でサモアに旅をし住んでみたくなった

・家族そろって夕飯を食べる暮らしをしたい

・田舎の管理教育や同調圧力から距離をおくため(距離ありすぎ)

・異国で暮らす体験を家族でしてみたかった

・シンプルライフへの挑戦

・海外体験をさせて帰国子女にしてしまえ

とまぁ、そんなこんなで実行に移したわけです。

サモアには夫の留学時代の友人のマキ(サモア人)がいました。当時の彼はサモア首相の秘書でした。

「住むところは、ちゃんと手配してあるからだいじょうぶ」という言葉を信じ、子ども4人の手をひいてゾロゾロと引っ越しました。

ところが、落とし穴です。

そもそも、サモア人と日本人の間では「家」のデフォルトがちがっていたのです。

サモアの平均的な人々の暮らしは、ファレという壁のない柱だけの家に住んでいます。彼らにとっては、家に壁があるだけでそれはもう高級な家なのです。

なので、友人マキは

「どうだ壁のある家を手配しておいたぞ!」

の感覚で、知人の家の一部屋をわたしたち家族のために間貸しするよう頼んでくれていました。家賃が日本円にして2万円ぐらいで話をつけていました。

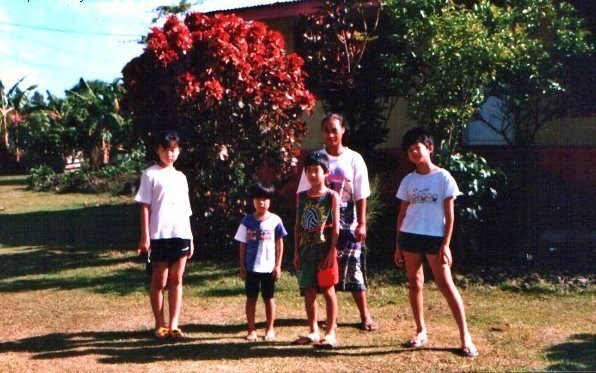

これが、その家の前で撮ったサモアに着いて初めてのスナップです。立っている女性はこの家の家事を担当していたお姉さんですがサモア語しか理解できません。

記念すべき移住初日なのに、我が家の4人の子どもはだれも笑っていないどころか悲壮感が漂いまくりです。

「日本のお家に今すぐ帰りたい」と思っている顔です。

それもそのはず、

家の壁にはこんなかわいいヤモリちゃんがあちこちにへばりついているし、かばんを開けたら中からゴキブリがぁぁ。しかも、うようよいます。ぎゃーと悲鳴をあげてやっつけようと思ったら飛ぶし。

蚊帳をつけてくれたのですが、寝ていても蚊の大群のブーン、ブーンが耳元に鳴り響き、蚊帳の外からでも攻撃してきます。

シャワールームはあるにはあるけど、水しか出ません。ここは常夏の貧しい国なのです。高温多湿でもクーラーやエアコンなどあろうはずもない。壁がある家は、壁のない家よりも風通しが悪くむしろ住みにくいのです。

ゴキブリ君やヤモリちゃんたちも、壁のない家ならそのうち出ていくので通過中ってことで良し。が、壁があると逃げ場がないので家の中にとどまり続け増え続けます。

このあたりで、どうして壁のないファレがサモアの家の主流なのかにガッテンいきました。

シャワールームは湿気のためになんだかヌルヌル。旅の疲れをとろうと足を踏み入れた瞬間から、ヌルっが気持ち悪くてつま先立ちでしかそこに居られません。滑るとあぶない!!けど、壁につかまろうと思っても壁もなんだかカビっぽいしヌメっぽい。ゴキブリちゃんもへばりついている。😫😨

もはやホラーです。

キッチンらしきものはありますが、ガスコンロや電気コンロはなくて外で灯油コンロで煮炊きしているので、さぁ、この家でわたしが料理をして暮らすことは……と想像しただけで

こりゃー無理だ〜!!

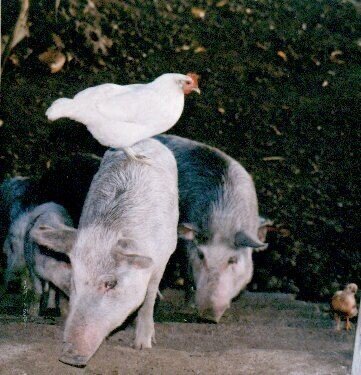

おまけに、飼っている豚や鶏たちが、夜明けと同時に餌をほしがり家の外でけたたましくぶひぶひ、ケコケコと鳴きはじめて安眠どころではありません。

初日から、南国暮らしへの強い憧れがみごとに打ち砕かれました。

今となっては、貴重な体験であり笑い話ですが、あのときはほんとうにどうなることやらと思いました。

2万円払う価値もないし、軟弱なわたしたちにとっては健康が脅かされると判断し、その後わたしたちが笑顔で暮らせる家を自力で探し直して、首都アピアに、料理できるキッチンとお湯のでるシャワーの2 DKの借家をみつけて引っ越しました。お家賃4万円ほどでした。サモアの一般的なサラリーマンの感覚からすればかなり高額ですが、家族が健康に暮らすためにはしかたありません。

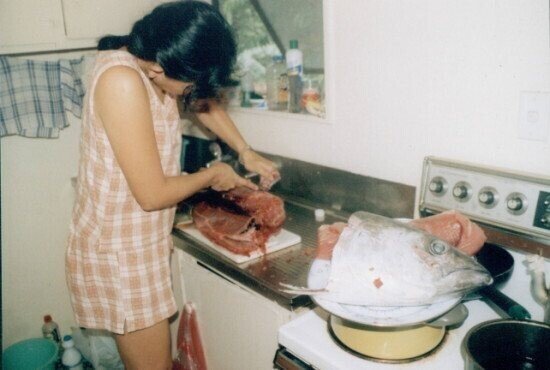

こんなしょぼいキッチンでしたが、スタートが衝撃的レベルだったので、これでも満足でした。

6人家族で住むのに大きな家ではなかったけど、子どもたちの学校にも歩いて行けるのでロケーションはばっちり。

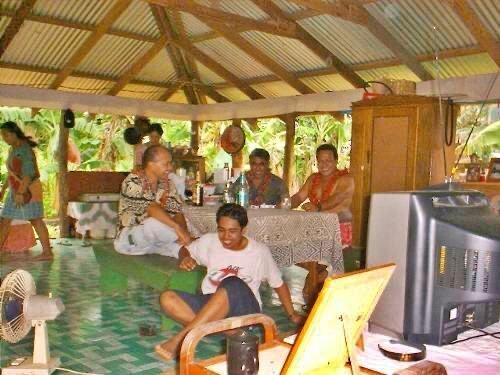

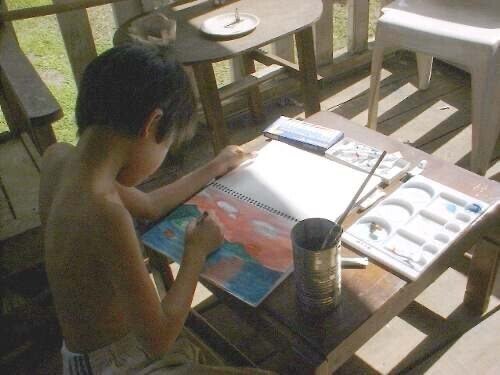

玄関の前はおんぼろだけど、テラスになっていたので、子どもたちはよくそこで絵を描いたり、ふらっと訪れるサモアンの友人たちと夕涼みしたり、BBQしたりと大活躍でした。

サモアは国民のほとんどがクリスチャンです。日曜にはほぼみんなが教会に行き、礼拝後の昼食はトオナイと呼ぶ、普段の食事より少し豪華なご馳走や、サモア伝統料理のウム(石蒸し焼き料理)を食べるのです。

大家さんは大家族で、同じ敷地内に住んでいました。我が家がサモアに暮らした4年間は、自分たちの家族同様にわたしたち家族も持て成してくれました。毎週日曜にはトオナイに呼んでくれたので、サモア伝統料理を毎週食べることができました。

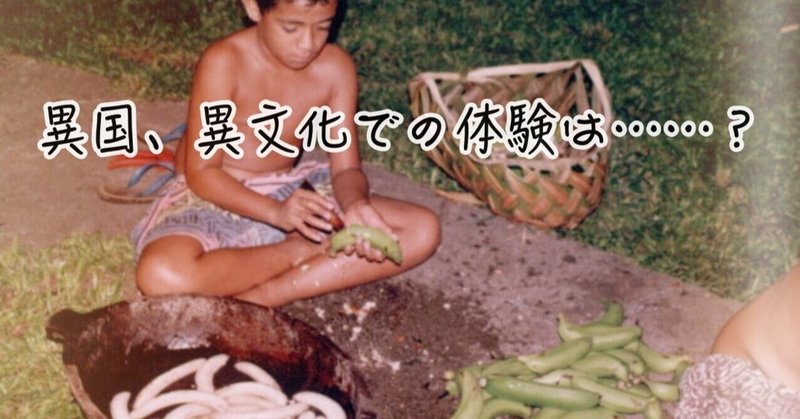

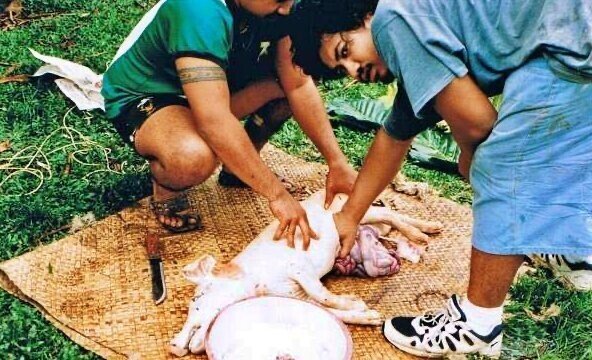

家の前の庭で繰り広げられる料理の様子を子どもたちはよく見ていました。料理といっても、半端な料理方法ではありません。石蒸し焼き料理にする前に、豚さんを解体するところからはじめるのですから。こんな姿を子どもたちは目の前で見て何かを感じていたと思います。

大家さんはわたしたちの借家以外にも小さなコテージを持っていたため、そこに滞在する世界中からの訪問者も日曜のランチに招待しました。小さな南の島国に暮らしながら、毎週日曜は食べること以上にいろんな人との出会いにわくわくしたものです。

家はけっして住みやすいとはいえませんでしたが、大家さんちの子どもたちと息子たちは毎日のように遊びました。庭にはマンゴ、スターフルーツ、アボカド、パッションフルーツ、パパイヤと南国フルーツもたわわに実っていました。フルーツ大好きな次男は、いつも庭の木からおやつを食べてました。

今いる米国暮らしから振り返ると、まるで全てが夢のできごとのように思えるのですが、これはわたしたち家族が体験してきたリアルストーリーです。

先進国とは真逆の小さな国、サモアで学んだことは計り知れません。我が家の子どもたちにとっては、楽しいこと以上に辛いことも多かったと思いますが、それは貴重な学びや気付きの多い体験だったと思います。

2番目の息子は米国人のワイフにサモアを見せたくて、数年前に夫婦でサモアを訪れました。わたしたちが暮らしていた家はすでになくなっていたそうです。それでも、今は大人になった大家さんの子どもたちと連絡がついて再会できました。サモア時代の学校の友だちが偶然にも米国人と結婚し、最近ミシガン州で再会できたなんてこともありました。

大人になった今もそんな形で交流できるチャンスがあるのは、サモアで暮らした4年間の賜物だと思えます。首謀者の亡き夫に感謝💗

🌺 共感、応援いただけるならとびあがって喜びます。 そして、その喜びと感謝を胸に次のどなたかに恩送りします。