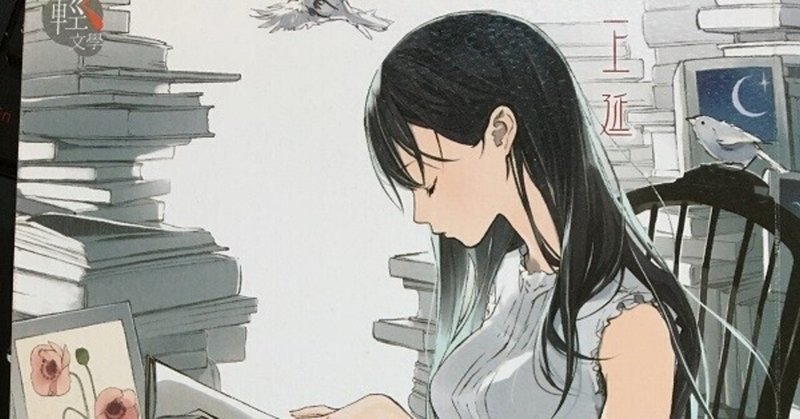

人生初の表紙買い。『ビブリア古書堂の事件手帖』三上延

ドラマ化も映画化もコミカライズもした有名な作品。私が手にとったときには、1巻と2巻までが発売されていたと思います。ふらっと入った本屋で入手。表紙のイラストとタイトルがとてもステキだったので。

鎌倉の古書店を切り盛りする、書籍に関してものすごい知識を持つ若い店長栞子と、本が読めないアルバイト大輔が、古書にまつわるライト(&時々ヘビー)なミステリーを解いていくお話。本作のヒットで、日常系ライトミステリーが雨後の筍のように出版された印象があります。

1巻は、夏目漱石の『こころ』から始まって、小山清『落穂拾ひ・聖アンデルセン』、ヴィノグラードフ・クジミン『論理学入門』、ラストは太宰治。謎解きだけじゃなくて、有名な本や文学作品も味わうことができるので一冊で二度三度美味しい作品。主人公のラノベ的(記号的)なお約束の美点には、ちょっと慣れないので微妙な感じもありますが、それを補ってあまりある書籍や文学の知識が楽しかったです。

2巻はアントニイ・バージェス『時計じかけのオレンジ』、福田定一『名言随筆 サラリーマン』、 足塚不二雄『UTOPIA 最後の世界大戦」、坂口三千代『クラクラ日記』。漫画にも古書的な需要があるというのは、黒川博之『ぶんぶく茶釜』にもあったような気がしますが、すっかり忘れていました。

3巻はロバート・F・ヤング『たんぽぽ娘』、『チェブラーシカと仲間たち』 、宮澤賢治『春と修羅』。4巻は、江戸川乱歩特集で、一冊まるまる乱歩のいろんな作品がでてきて濃い話なのがうれしいです。

5巻は、またいろんな作品がとりあげられる形にもどって、リチャード・ブローティガン『愛のゆくえ』、『彷書月刊』、手塚治虫『ブラック・ジャック』、寺山修司『われに五月を』。でてくる本や作家さんすべてが魅力的で、いちいち読みたくなります。特に寺山修司は、アングラっぽい劇作家のイメージしかありませんでしたが、若さに言葉がキラキラ輝いている詩がすごくよかった。思わず、『我に五月を』を手にとってしまいました。そしたら、懐かしい短歌を発見。

海を知らぬ少女を前に麦藁帽の我は両手を広げていたり

確か、俵万智さんが早稲田に入ったときに机の上に落書きしてあったという歌。余談ですが、寺山修司の初めての本が印刷千部ということで、妙に親近感を感じてしまいました。文芸書としては、すごく少ない部数だとか。ちなみに21世紀の学術書としては……(以下、自粛)。それよりも、なんだか主人公のお母様が怪人20面相みたいな立ち位置になってくるの気になりましたっけ。

6巻は、一冊まるまる太宰治。やっぱり、1冊1作家が読み応えあっていいですね。そして、ミステリ以外のところでは、栞子の妹の文香ちゃんと昴くんのやりとりがおかしい。本はそれほど好きじゃないけど、人間関係つくるのが上手い文香ちゃんは、家事とご近所づきあいを担当。本の虫のお姉さんを助けて、ちゃんと母親とも対峙できて、エライです。精神年齢、実は栞子さんより上?

そして、7巻は本当に待ちました。長かった。もう、出ないんじゃないかとあきらめていたくらいです。でも、ある週末の朝、喫茶店で新聞をめくっていたら、本日発売とあるじゃないですか!? もう、速攻で近所の書店に行きました。お昼近かったですが、平積みの棚で残りわずか4冊だけ残っていました。うっかりしていたら、近所の書店で入手できなかったかもしれないので、とりあえずホッ。読後は、満足&幸せ状態。よかった、よかった~♪

7巻以降は、スピンオフ的な作品も出ていますが、まあそちらはおまけってことで。気長に、楽しんでいます。ついでに台湾で台湾版も購入(写真)。

私も夫も古本屋めぐりが大好きで、学生時代からの共通の趣味&デートコースの定番でした。東京に行ったときも、必ず行くのは神田の古書店街。なので、夫もこの作品にハマり、その後は娘も読みたがる(聞きたがる)ようになりました。2巻までは、1章づつ読み聞かせさせられてつらかった。

小学3年生になった娘が、初めて1冊読破できた記念すべき文庫本が、この『ビブリア古書堂の事件手帖』3巻です。自分で好きに本を読んでくれるようになるって、本当にありがたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?