慶應SFC自主ゼミ・純粋経験と芸術・西田幾多郎から・20220624

このnoteは慶應義塾大学SFCにて自主的に開講されているゼミの記録およびアーカイブです。内容についてはその真偽を保障するものではなく、また、所属する組織の見解を示すものではありません。

はじめに(前回同様)

(前略)自主ゼミは、慶應義塾大学SFCの学生・キュレーターであるwaxogawa(Twitterも@waxogawa)により設立/運営されています(現在は複数の主要メンバーにより運営)。参加条件などは特に設けませんが、現在、以下のような要件を含んでいます。

毎週金曜、13:00〜14:30まで参加できること(オンライン参加も受け付ける)。

広く人文系の視座に興味があること、もしくは人文系の知見に対し、意見を持てること。

SFCの学生であること(あくまで対面実施の場合、学校構内に入構できるのはSFCの学生や教員に限られているため、このような要件になっています。UCLAの学生や、休学した学生も受け入れています。他大学から参加希望の場合は、小川にDMをください)。

加えて、noteでの公開は現時点では無償公開ですが、予告なく有償に切り替える場合も想定されています。また、記述方法も模索中のため、後から変更となる場合があります。

純粋経験と芸術

「自分はこれを Truth is subjectivity という。キエルケゴールの意旨はいずれにあるを問わぬ。」

このまとめの目的

西田幾多郎がその哲学の中心的概念とした「純粋経験」。その内容と成立を確認し、芸術との接続点を探る

「純粋経験」とは何か

まずは西田本人の言うところから。

経験するというのは事実そのままに知るの意である。全く自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。純粋というのは、普通に経験といっているものもその実は何らかの思想を交えているから、毫も思慮分別を加えない、真に経験そのままの状態をいうのである。(中略)純粋経験は直接経験と同一である。自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主もなく客もない、知識とその対象が全く合一している。これが経験の最醇なるものである。

これは西田幾多郎が自身の処女作『善の研究』(1911)の 第一編 純粋経験 の冒頭においた文章である。だが、急にこれだけ言われてもわからない。そもそもなぜ、このように純粋な経験を彼は問題にしなくてはならなかったのか。

それは 第二編 実在 に進むことで明らかになる。

深く考える人、真摯なる人は必ず知識と情意との一致を求むるようになる。我々は何を為すべきか、何処に安心すべきかの問題を論ずる前に、先ず天地人生の真相は如何なるものであるか、真の実在とは如何なるものかを明(あきらか)にせねばならぬ。

ここからわかるように、西田の問いは「この世界に本当に存在するものは何か」というものであり、彼はその答えとして「経験」を持ってきている。それは精神や心や物質や観念こそがこの世界に存在するものだとする流派とは全く異なった切り口で世界を説明し切ろうという理論の端緒である。

西田幾多郎は「経験」を究極の実在として考え、そこから哲学を立ち上げようと試みた。彼における「純粋経験」は、判断以前の、主客が現れる前の経験のことを指す。

西田幾多郎(1870〜1945)

哲学者。1911年に日本初の哲学書と言われる『善の研究』を著し、主体と客体、精神と物質などの二項対立的な考え方の乗り越えを目指した。京都学派の創設者の一人。他に著名な著作に『自覚における直観と反省』『絶対矛盾的自己同一』など。

さらにもう一段、「純粋経験」の解像度を上げよう。「純粋経験」と聞くとどこか「悟りの境地」のような、瞑想的な不純物のない経験を想起しがちである。だが、西田はそうではないと言う。西田自身の用いた純粋経験の例がある。

たとえば、色を見、音を聞く刹那、未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じているとかいうような考(かんがえ)のないのみならず、この色、この音は何であるという判断すら加わらない前をいうのである。(同上)

「これは赤い」というのも既に判断である。直接経験の事実ではない。直接経験の事実は、ただ、言語に言い表すことのできない赤の経験のみである。赤の外に「知る」とか「意識」とかいうことは不用である。赤の赤たることが即ち意識である。(西田幾多郎『西田幾多郎全集〈第15巻〉講義ノート』)

『善の研究』で述べた純粋経験というものはつまり我々の日常の経験から出発したものである。それは我々の日常の経験である。(西田幾多郎『西田幾多郎全集〈第14巻〉講演筆記』)

私たちの日常で今も現に起こっている経験、それを西田は純粋経験という形で取り出した。それは「客観世界の手前にある生きられる世界にまで立ち戻ること」を哲学の目的としたメルロ=ポンティの営為とも近い。西田は私たちの「生活世界」のこの質感を損なわないような形で実在を捉えようと試みているのだ。

西田の純粋経験は「悟りの境地」のような非日常的な集中状態を意味する概念ではない。むしろ私たちの日常をミクロレベルで見た時にその知覚を構成している、前判断的な知覚経験のことを指す。

だが、実は「純粋経験」という概念を発明したのは西田本人ではない。彼はいわば独創性あふれる二次創作者であった。ではその「独創的模倣」はいつどこで始まったのか。

その始まりは親友からの一枚の手紙だった。

『善の研究』の成立とその背景

近頃ハーヴァト大学のジェームズ教授の講義せる The Varieties of Religious Experience [『宗教的経験の諸相』]を読む(君も此書は既に知れるならんと信ず)頗る面白し(中略)フイリングを第一としてインテレックトを次に置き、宗教は哲学、科学を離れて別調の生涯あり、而して此生涯は事実なりと説く、君もし閑あれば一読して見玉はんか、必ず君を益する所あらんと信ず。

当時アメリカにいた親友、鈴木大拙が1902年に西田に送った手紙。1907年に西田が大拙に送った手紙から、その西田への影響を推し量ることができる。

これからまた一つ思想を錬磨してみたいと思うている。できるならば何か一冊の著作にしてみたいと思う。これまでの哲学は多く論理の上に立てられたるものであるが余は心理の上に立てて見たいと思う。近来 W. Jamesなどの Pure experience〔純粋経験〕の説は余程面白いと思う。氏は Metaphysics〔形而上学〕をかくというがまだ出来上がらぬか

ここから西田が自分の哲学を立ち上げるにあたって、大拙からの推薦によりW・ジェイムズからかなり大きな影響を受けていたことがわかる。では何がそこまで西田を魅了したのか?W・ジェイムズはなぜそのような哲学を作り上げたのか?

William James(1842〜1910)

哲学者、心理学者。パースやデューイと並ぶプラグマティストの代表にして心理学の父。ヒュームの経験主義を批判的に継承し「純粋経験」を元にした独創的な経験主義を主張。「意識の流れ」理論の震源地でもあり、20世紀文学にも大きな影響を及ぼした。代表作に『宗教的経験の諸相』『根本的経験論』など。弟は小説家のヘンリー・ジェームズ。

世界哲学史における主客をめぐる議論の流れ

デカルト→ヒューム→カント→ジェイムズ

デカルトが近代という世界のOSを「主客二元論」として設定し、その可能性の追求の口火を切った。そこで実在として扱われたのは「精神(主体)」と「物質(客体)」だった。しかしその前提を疑い、その「生まれ方」を問うたのがヒュームだった。彼は主客の生成を経験という切り口で説明し、イギリス経験論を切り拓いていく。その後、ヒュームの哲学に深い感銘を受けたカントがその経験が与えられる条件をさらに問うという形で批判的な乗り越えを画策し大きな収穫を得るが、かえって根本的なミスを犯してしまう(「基礎づけるものが基礎づけられるものに似ているなどということはありえない」(ジル・ドゥルーズ『意味の論理学』))。カントはヒュームの経験論を再び主客二元論の地平に引き戻してしまった。それを批判し、徹底した経験論を構築しようと試みたのがジェイムズである。彼はカントの経験を合理的に綜合する精神の存在を否定し、ヒュームの経験をばらばらなものとして扱う伝統的経験論を批判し、連続的に流れるものとして経験を捉え、その経験の連続が暫定的に主客を発生させているのだと説いた(ちなみにこのカントの乗り越えには別のルートも発生しており、それがドゥルーズが指摘した超越論的主体の生成論としてフロイトを読むという試みである)。

ジェイムズ

ジェイムズは次のように説く。

まず「何の装飾ももたない素朴な現実性、もしくは現実存在」「たんなるあれ(That)」として直接的に経験が与えられる

経験の項はただちに別の経験の項に向かって連接され、その連接はある項からある項への推移(Transition)という形で経験される(《経験と経験の関係が経験される》)。

この推移の経験は別の推移を「代用(substitute)する」。それによって先立つ経験の意味が「増大、拡張」される。

この②を経験論に導入し、経験の連接そのものも扱えるようにしたところがジェイムズの慧眼だった。これによって例えばある経験aと経験bが連接する場合、その連接がうまくいく/いかないという観点が生まれ、経験aと経験bのつながりはアドホックなものとなる(もし仮にこの経験同士を結びつけるものとしての何らかの法則を用意してしまうと、その法則は経験を超出してしまう。したがってカントのように超越論的なものを担ぎ出すしかなくなるのだが、この道は豊かな袋小路である)。もしこの連接がうまくいった時、経験aは経験bを「予期していた」ということが事後的に言われ、経験bは経験aによって予期されていた「対象」であり、経験aは「予期していた」主体であるということになる。ここでジェイムズは主客に先立つものとして経験を定位することに成功している。

デカルトからヒューム、カントへと西洋哲学は主客をめぐる実り豊かな思索を積み上げてきた。その文脈におけるジェイムズの純粋経験論の革新性は《経験と経験の連接を経験する》という状態に目を向けたことで、超越論的な議論を回避したこと。その結果、主客の二元論ではなく経験の一元論で世界を説明していくための重要な一歩を踏み出すことに成功した。

西田

では西田はこのジェイムズの純粋経験論の何を問題とみなし、どう乗り越えたのか?

西田はこう語る。

私の考えますには経験の発展する道行きは断片的のものがだんだんに結合せられていくというよりも、むしろ一つのものが段々に分化発展してゆくという風のものではありますまいか

ここでさりげなく西田が述べているのは、実はジェイムズの純粋経験論の抜本的な転倒である。彼はジェイムズが経験の項の連続的つながりとして提出した純粋経験論を、一つの経験がその潜在的な文法を発露させていく過程として逆向きに捉え直しているのだ。

この創造的な読み替えの背後には西田一流の直観がある。彼がジェイムズの純粋経験論を優れた模範としながらもそこから大きく離陸していくのは、たとえば次のような文章においてである。

我々は少しの思想も交えず、主客未分の状態に注意を転じていくことができるのである。たとえば一生懸命に断岸を攀ずる場合の如き、音楽家が熟練した曲を奏する時の如き、全く知覚の連続といってよい。(中略)これらの精神現象においては、知覚が厳密なる統一と連絡を保ち、意識が一より他に転ずるも、注意は終始物に向けられ、前の作用が自ら後者を惹起しその間に思惟を入れるべき少しの亀裂もない。

ジェイムズの純粋経験論は主客の二項対立を経験という概念を用いることで調停し、一元論的に世界を説明する基盤を掴んだ記念碑的仕事であったが、そこにはまだ「二元論の亡霊」が棲みついていたとも言えた。なぜかというとジェイムズは経験という中立項を立てておきつつも先発の経験を主体、後発の経験を客体と捉えすぎる傾向を、まだ払拭しきれていなかったためである。この脆弱点が後世の二元論的なプラグマティズム解釈を呼び寄せることになってしまった。

西田はそこに違和感を抱き、その修正を自らの第一の仕事とした。彼はジェイムズが客体(オブジェクト)として捉えがちであった後発の経験をあえて「精神」と呼び替えることで、純粋経験を主体が自らを作り出していく行為と捉えたのだ。ここにおいて純粋経験論に棲みついた「二元論の亡霊」は姿を消し、経験による一元論の基礎が確立した。

※西田とジェイムズにおける相違点はここで述べたものに限らないが、ここでは紙幅と時間の関係上割愛する

西田によってジェイムズの純粋経験論が転倒されることで、それが持っていた二元論的あいまいさが真に払拭され、徹底した経験一元論の基礎が打ち立てられた。

また、その結果「自己制作していく主体(精神)」という豊かな実りがもたらされ、それが以後の西田哲学の発展にも引き継がれていく。

芸術との接続

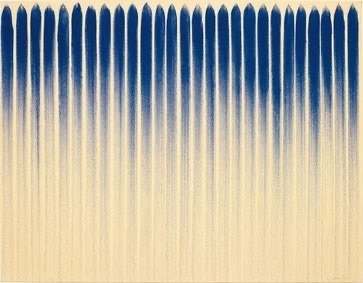

西田哲学と芸術との接続。ここでは李禹煥の試みを参照しておきたい

例えば、無地のカンバスに一つの(または数個の)点を描く。それが始まりである。描くことと描かれていないことを関係づけるのだ。タッチとノンタッチとの張り合いと相互浸透の干渉作用によって引き起こされる余白現象こそは、絵画を開かれたものにしてくれる。

李の作品制作における態度には二つの特徴があるという。

作品を作者に付き従わせた閉じたものにしないこと

作品は作者と他者とを取り持つ場として成立し、世界に開かれていること

ここには彼なりの主客二元論批判がある。彼曰く、主客二元論はまず「人間中心主義」を生み出し、スクラップ&ビルドを繰り返して豊かな世界を作ることを人間に可能にした。しかし、その結果生まれた物の過剰によってその図式は「事物中心主義」として転倒し、人間に苦しみを与えている。

これと相似する現象が近現代の美術においても現れているというのが李の見立てである。近代美術は自然を描くと言ってもキャンバスの中ではいわば「擬人化された自然」しか描かず、事物を人間に長く従属させてきた(彼曰くその極致は印象派である)。しかし20世紀に入ってキュビズムやダダイズムが登場すると事物がキャンバスに現れ始め、「オブジェ」という考えも出てくるようになる。そしてそこからポップアートに至るまで、今度は逆に全てのモチーフが「擬物化」していくという事態が起こる。その後、60年代に入るとミニマルアートやプライマリーストラクチャーなどから、オブジェともちょっと違う「立体」という考え方が出てきて、人間も事物も姿を消していく。李禹煥はここにいたって「世界を、人間に向き合わせる表象作用によって対象化しないまま、全てあるがまま、そのままの世界を見ることを学ぶこと」を目指して芸術に取り組んでいく。これはまさに西田の哲学の試みと非常に近い問題意識であった。

昔ローマ法皇ベネディクト十一世がジョットーに画家として腕を示すべき作を見せよといってやったら、ジョットーはただ一円形を描いて与えたという話がある。

西田いわく、毀誉褒貶や腕前の良し悪しなどの評価軸から離れてただ制作に没頭した時、初めて主客合一の境に人は至ることができ、それこそが純粋経験的な経験であり芸術の一つの姿であると言う。

このような「制作者の純粋経験」と「鑑賞者の純粋経験」の二つの軸が、西田哲学を芸術と接続する際には認められるのではないだろうか

参考文献

西田幾多郎『善の研究』

藤田正勝『現代思想としての西田幾多郎』

清水高志『実在への殺到』

國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』

安藤礼二『大拙』

鈴木大拙『東洋的な見方』

李禹煥『余白の芸術』

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?