失うまで気が付けないのならば、せめて素直に生きていたい

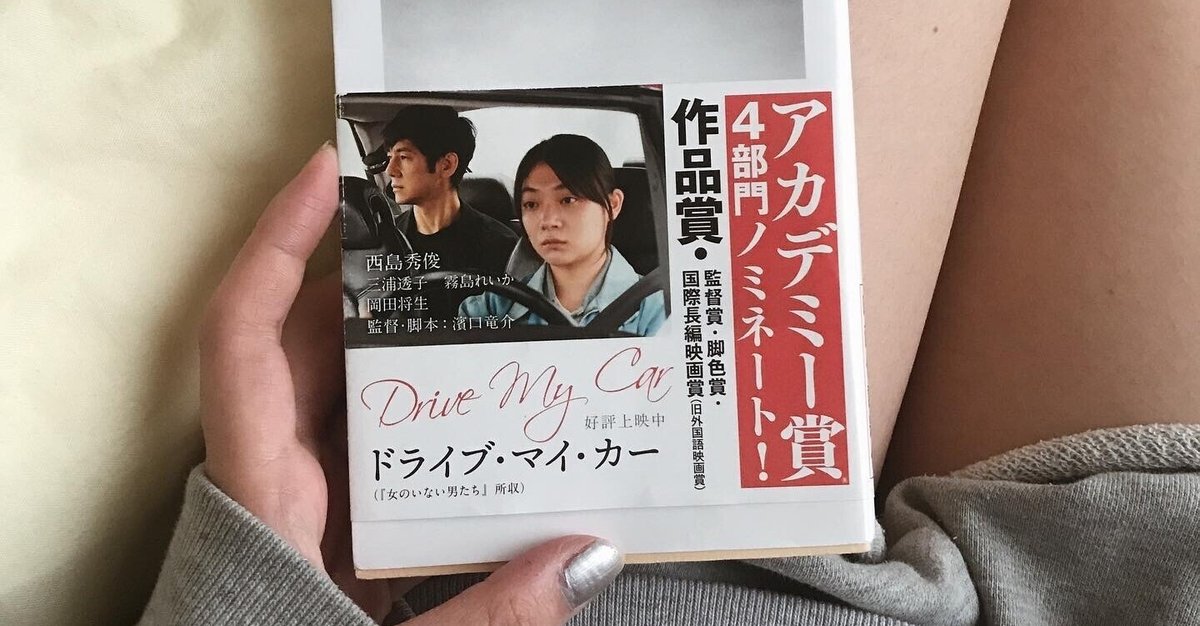

映画『ドライブ・マイ・カー』に出てくるこのセリフが、私は好きです。

家福さんは音さんのこと、音さんのそのすべてを、本当としてとらえることは難しいですか。音さんに、何の謎もないんじゃないですか。ただ単にそういう人だったと思うことは難しいですか。家福さんを心から愛したことも、他の異性を限りなく認めたことも、何の嘘も矛盾もないように、私には思えるんです。(映画『ドライブ・マイ・カー』)

人間の二面性や、すべての事象は二義的であることを、村上春樹は肯定的にとらえていて(というよりも「それが自然だよね」というスタンスでとらえていて)そういった要素が落とし込んである作品が多い気がする。

でもこのセリフ、原作にはなく劇中のみ。映画で印象に残ったので、「原作ではどんなものか?」と思って手を伸ばしたが、該当部分がなかったので拍子抜けした。だとしたら、村上春樹の世界観からそのまま生まれたような言葉を、新たに劇中のセリフとして織り込んだこの脚本になんだか感心してしまう。

なぜ冒頭のセリフが好きかというと、私自身が二義的な自分の存在によく苦しんでいるから。それは多分、HSS型HSPという性質が大いに絡んでくる。

HSS型HSPとは、ざっくり言うと「刺激を求めるくせに繊細な人」のこと。新しいことや挑戦することに対して抵抗はないが、直前で慎重さが出て踏みとどまったりする。明るい人だと言われることが多いが、一人の時間ではまるで別人のように静かになるし、内省もする。自分の中に両極端な二面性を孕んでいるのが、HSS型HSPの大きな特徴だと言える。

家福さんは音さんのこと、音さんのそのすべてを、本当としてとらえることは難しいですか。音さんに、何の謎もないんじゃないですか。ただ単にそういう人だったと思うことは難しいですか。家福さんを心から愛したことも、他の異性を限りなく認めたことも、何の嘘も矛盾もないように、私には思えるんです。

劇中に出てくるこのみさきのセリフは、妻である音を亡くした家福に対して放たれたもの。音は家福と良好な夫婦関係を築きながら、同時進行で複数の男と寝ていた。そんな音に対し、みさきはその「二面性」が、決して謎めいているわけでもおかしいわけでも、矛盾しているわけでもなく、人間とはそもそもそういった「二面性」や「多面性」を孕んでいる生き物ではないかと、家福へ静かに伝えている。この言葉は、音のように両極端とも取れる二面性を内側に併せ持つ人たちに対して、人間とはそういうもので、あなたはあなたでいいんだと、ありのままの自分を肯定し、包んでくれるような優しさがあると思う。少なくとも私はそう感じた。

このみさきの言葉に対して、家福が返した言葉も印象的だ。

僕は正しく傷つくべきだった。本当はやり過ごしてしまった。僕は深く傷ついていた。気が狂わんばかりに。でも、だから、それを見ないふりをし続けた。自分自身に耳を傾けなかった。だから僕は音を失ってしまった。

みさきが言うように、音の二面性は決しておかしなことではない。実は人間の誰もが根本的に抱えている二義的な要素でしかない。だからこそ音の行動に矛盾はなく、それもひっくるめて「その人だ」と言うことができるのだろう。

しかし、だからといって、その二面性によって傷つけられた人がいるのならば、それもまた紛れもない、ありのままの事実なのだ。家福はその一人だった、間違いなく音の二面性によって、心を深く傷つけられたうちの一人だった。それでも彼は自分の気持ちに蓋をした。そして、音の二面性についても、受け入れるどころか見ないことにした。

今わかった、僕は音に会いたい。会ったら怒鳴りつけたい、責め立てたい、僕に嘘をつき続けたことを。謝りたい、僕が耳を傾けなかったことを、僕が強くなかったことを。帰ってきてほしい、もう一度だけ話がしたい。

相手を見つめ、深く向かい合い、そこに孕む二義的な要素を否定せずに受け止めること。みさきが悟るように告げた台詞は、口に出すことは簡単かもしれない。しかし、わかっていても実践することは難しい。だから多くの人は家福のように、そっと目を閉じて現実から離れるのかもしれない。あるいは二面性を受け止めるフェーズまではどうしてもたどり着けず、感情を爆発させて憤怒するかもしれない。

でもきっと、そのような感情の起伏は決して悪いことではなく、その人を本当に見つめ、受け止めるためには、むしろ必要不可欠な要素であるのだろう。感情が荒む自分自身のことも認め、気持ちを伝え、そうしてようやく、「受け止める」という心の土台ができるのだろう。家福は最初の感情の起伏を抑え込んだために、一見すると音との平穏な生活を保持したように思われた。しかし、一度やけどした傷をそのまま放置していたら、いつか必ずそれはぶり返す。だったら最初から、自分の感情から目を背けなければよかった、音の二面性に対し、耐え難い痛みを抱いていると、素直に伝えることができていたらよかった、でも、もう遅い。

生き残った者は、死んだ者のことを考え続ける。どんな形であれ、それがずっと続く。僕やきみは、そうやって生きていかなくちゃいけない。

家福はこうして「女のいない男たち」のひとりになった。表題にある「女」というのは、決して性としての女という意味だけでなく、「失った人」に対するメタファーだとも思う。

素直に生きていこう、と思える映画だった。自分が誰かに傷つけられることも、自分が誰かを傷けることも、生きている限りは避けようもなく、どうしようもない。そして、そんな要素を含んだままで、私たちはいつか死んでしまう。それならば、素直にそれが認められる強さがほしいと、そう思わせてくれる映画だった。強さとは、多義的な他者の存在を認めるとともに、自分自身もそうであると受け入れる強さだ。なぜその強さが欲しいのか、答えは劇中の家福のセリフの中にある。

帰っててきてほしい、もう一度だけ話がしたい。音に会いたい、でも、もう音は、取り返しがつかない。どうしようもない。

生き残った者は死んだ者のことを考え続ける。であれば、多少の命を削ってでも、可能な限り素直に生きていたい。誰かを失ってからでは手遅れになることも、誰かを失うまで気が付けないことも、あまりにも多すぎるのが人生だから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?