<武士(サムライ)と絵画>展(千葉市美術館)渡邉崋山の肖像画の下絵に驚愕、華山と私

(長文になります)

はじめに

すでに3か月以上前に終わった美術展をなぜ今頃取り上げるのかと読者の厳しい表情が目に浮かんでしまうのですが、このシリーズ記事『「線スケッチ」の立場で美術展を鑑賞してみた』では、「線スケッチ」との視点でどのような鑑賞を私がしたのかをお伝えするのが第一目的で、必ずしも開催期間中に美術展の紹介をすることにしていません。ですから終了後になることもあります。

と、苦しい言い訳のついでにもう一つ言い訳をします。実は同時に開催していた「サムライ、浮世絵師になる 鳥文斎栄之展」の内容が大変刺激的で訪問記事だけでなくその関連の記事をすべて書き終えるのに思いのほか時間がかかったためです。

もともと千葉市美術館には鳥文斎栄之展を目的に出かけたので「武士と絵画展」が開催されていることは知りませんでした。

ところが、同時に行われていることを知り、入室したところ、いきなり渡邉崋山の佐藤一斎の肖像画の下絵五枚が目に入り、その迫力に圧倒されて、これまで持っていた私の渡邉崋山像がまったく変わってしまいました。

ここでは、その肖像画の下絵の感想を中心に記事を書くことにします。

華山と私、華山と「線スケッチ」

小学生~「線スケッチ」以前

下記の画像をご覧ください。

左:渡邉崋山《鷹見泉石像》(国宝)署名、右:同《佐藤一斎像》(重要文化財)署名

図1は渡邉崋山の署名の拡大図を示します。署名がある原画は、おそらくはどなたも教科書などで一度はご覧になったことがある国宝の《鷹見泉石像》と重要文化財の同《佐藤一斎像》です(原画の全体画像は次章で示します)。

すでに気付いた方がいると思いますが、通常印刷物で見慣れた漢字「渡辺」ではなく「渡邉」となっています。

実は「辺」の漢字には「邊」と「邉」の併せて三つあり、後者二つを用いた全国の渡邊さんと渡邉さんは社会人になってから役所や銀行などで手痛い目にあっているはずです。

私は小学生以来、名前は「渡辺」しか書いたことがありませんでした。画数が多い残りの二つは知らなかったこともありますが、「辺」は一番画数が少なく小学生ならば書きやすいので当然です。

ところが成人したのち何の用事か忘れましたが、役所で書類を突き返されたのです。理由は簡単です。戸籍の名前と違うというのです。「辺」ではなく「邉」だと。

私は見比べました。確かに戸籍では「邉」になっています。その戸籍は、江戸から明治に変わって、先祖が役所に最初に届けた名前が「渡邉」だったのです。

しかたがなく、それ以降戸籍通りに「渡邉」と書くことにし、現在に至っています。しかし長年書いてきた名前を無理に改名されたような気がして、明治に届け出た先祖をうらみました。

どうしても気持ちがおさまらず、なぜ「辺」に三つの漢字があるのか調べてみました。すると(私にとって)思いもかけない事実が判明したのです。

まず第一ですが、当初「辺」の字は、「邊」⇒「邉」⇒「辺」と順次簡略化した末に到達した文字だと考えました。すなわち「邊」のみが正しい漢字で、「邉」も「辺」も簡略化した正式ではない文字と判断したのですが、何と漢和辞典によれば三つとも正しいとあるではありませんか。

確かに「邊」が正式で「邉」「辺」は簡略された文字ということは正しいようですが、実は古代中国において、おそらく楷書が成立したころには、すでにこの三つの文字が併存していたというのです。漢末から現代まで2000年近く使われてきたので辞書的(歴史的)には、三つの漢字は正式だとせざるを得なかったのでしょう。

第二は、なぜ江戸時代に生まれた先祖は「邉」で役所に届けたのかという疑問です。そこで教科書では「渡辺崋山」として覚えた江戸時代の私と同姓の有名人の署名を調べたところまさに「渡辺」ではなく「渡邉」と署名しているではありませんか!(図1)

驚きました。とするともしかしたら江戸時代は・・・?

そうなんです、結論から言うと、どうやら江戸時代ではほとんどの人が「邉」を使っており、「邊」「辺」を書いている例がないのです。

もちろん、少ない例しか見ていないので、間違っているかもしれませんが、私としては、超有名人の「渡邉崋山」と同じ漢字の姓になって満足し納得することにしました。

ただ付け加えたいのは、もともとわが国では、少なくとも私の親の代までは、「辺」「邉」「邊」どれを書いても、銀行やお役所で突き返されることはなかったのではないか、とてもおおらかな時代だったのではないかと思います。ところがコンピューターを利用する時代になって、杓子定規で余裕のない運用になったのではないでしょうか。

結論として、現代の戸籍と紐づけられていない渡邉崋山は「渡辺崋山」、「渡邊崋山」とどの字を用いてもOKとなります。

もっとも、現在の教科書を本人が見たら『「渡辺崋山」とは俺のことかと「渡邉崋山」云い』となるかもしれませんが。

渡邉崋山を身近な存在として知る:田原藩家老として、「線スケッチ作家」として

長々と絵とは関係のないことを書いてしまいました。要は、つい20年ほど前は、私にとって渡邉崋山は教科書上の人物であり、姓の漢字「渡邉」を共有する江戸時代の有名人でしかなかったのです。

さて、以前の記事でも書きましたが、「線スケッチ」を師匠の永沢まこと氏の教室で習い出してから「東洋美術」なかでも「日本美術」に目覚めました。

あるとき教室で「渡邉崋山」の作品の紹介があり、いかに渡邉華山のスケッチが素晴らしく、かつ参考になるのかという例の講話がありました。

それは生まれて初めて見る「一掃百態」の人物スケッチ(図2)で、それを見て私は驚きました。

出典:wikimedia commons, public domain

全画像は下記絵本データベースからご覧ください。

確か崋山が25-6歳の若さの時に描いたもので、1冊の本の中の絵の頁は51頁にも亘ります。数えきれないほどの様々な階層、様々なポーズの人物が描かれ、しかも二日間ほどの短期間で全てを描いたというのです。

中でも好きなのは、図2に示した「寺子屋風景」です。勉強中にも関わらず子供たちが傍若無人にふるまっている様子が生き生きと描き出されているではありませんか。見事だと思います。

「一掃百態」の全ての人物が現場描きだとすると、俄かには信じがたい気がしましたが、そのスピード感あふれる筆運びから推測するとあながち嘘ではないと思います。

私としては、お堅いイメージのあった(実際、目にするのは教科書に載る謹厳、厳粛な肖像画しか知りませんでした)渡邉崋山が、こんなにもユーモラスで生き生きとした人物像を描くとは予想外で、すっかりファンになったのです。

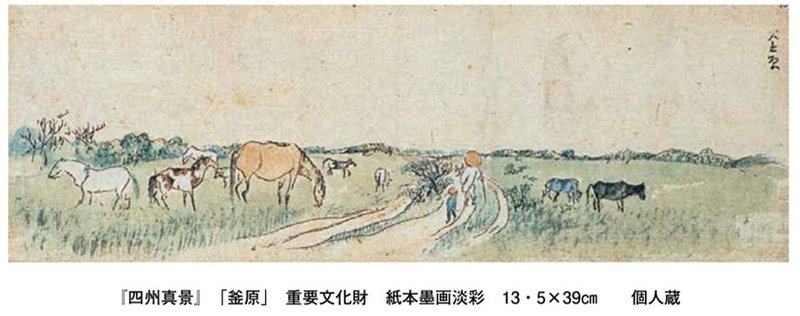

風景スケッチ《四州真景「釜原」》のとんでもない近代性

その後さらに風景画でも驚かされることになりました。それは《四州真景》の風景スケッチです(図3)。

出典:中上昌秀「四州真景の旅⑩ 名品「釜原」」第47号 華山会報(令和3年)10頁より引用

https://www.kazankai.jp/kaihoushi_file/20211216012936.pdf

引用元の「華山会報」の記事の著者、中上昌秀氏によれば、渡邉崋山は文政八年(1825)の夏、数え年三十三歳のときに利根川下流域を旅し、スケッチ入り紀行文《四州真景》を制作したとのこと。図3は、その中の「釜原」の画像を示します。

著者によれば、現在の千葉県松戸市から船橋市の東側に広大な江戸幕府直轄の馬の牧場があり「釜原」は松戸市の東にあたる「中の牧」の中に位置します。

最初にこの絵を見た時に、私は到底江戸時代に描かれた絵だとは思えませんでした。錦絵は勿論これまでに見慣れたやまと絵や着色水墨画など漢画系ともまったく違います。むしろ強く受けるのは、その近代性です。西洋の画家がスケッチし、水彩絵具で彩色したと云われてもおかしくありません。

それではどこに近代性を感じるのでしょうか?

一番大きい点は、作者が描く視点であることは間違いないでしょう。

江戸中期以降、特に葛飾北斎や歌川広重も透視図法を用いて数多くの風景(広々とした大地も含む)を描いていますが、ほとんどが、地上数m以上、時には広重の《名所江戸百景 深川洲崎十万坪》のように数百m上空から描いた構図、すなわち俯瞰、鳥瞰構図がほとんどです。

この俯瞰、鳥瞰構図は平安時代の絵巻物から続く日本美術の伝統で、西洋絵画の技法を取り入れた北斎や広重の風景画ですら大半がこの伝統的な俯瞰法に従って描いており、それが近代性を感じさせないのです。

ところが、図3《四州真景「釜原」》の菅笠をかぶった人物をご覧ください。顔は見えませんが、菅笠の位置と地平線がほぼ一致しているのです。

この人物が成人男性で、渡邉崋山も同じ背の高さだとすると、描かれた地平線は渡邊崋山の眼の高さと一致することになります。すなわち、渡邉崋山は西洋人画家と同じように、地面に立った視点から眺めて、地平線に消失点がある透視図法に沿って描いている(一点透視図法)ことを示します。手前から奥へカーブする道がそれに従って描かれています。

さて、この絵では広々とした牧場が主題となっていますが、「広々とした平原、畑」の絵と云えばゴッホの畑の絵を思い出しませんか?

私は2年前に「ゴッホの手紙」の一連の感想文記事を投稿し、その中でゴッホの畑の絵と日本絵画の影響について、北斎、広重の風景画、バルビゾン派やピサロの平原の絵との比較をしたことがあります。

参考までに、ゴッホ、ピサロ、バルビゾン派の例を挙げます(図5、図6、図7)。

出典:全てwikimedida commons, public domain

出典:全てwikimedida commons, public domain

実は、ゴッホはアルルに来て「広々とした平原」愛に目覚めたといい、「クロ―の丘陵」の絵を鳥瞰図で描いています(図8)。

上段:素描、中段2枚:着彩素描、下段:油彩

出典:全てwikimedia commons, public domain

なぜ鳥瞰図かというと日本の絵に近づきたいからです。まさに冒頭に述べた北斎、広重の鳥瞰図構図に従おうとしたからです。

そしてゴッホは素描《ラ・クロー》についてさらに云います。

これはあんまり日本的な感じがしないはずだ。が、実際には今まで描いたものの中では一番日本らしいものだ。肉眼では見えないほどの農夫、麦畑の間を走る小さな汽車。そこにすべての生活がある。

強調文字は筆者による。

ゴッホは北斎や広重の風景画では、すなわち、日本の絵画では普通の人々の暮らしの様子が描かれていることも見逃しません。ですから、日本の絵画に倣って「農夫、小さな汽車」など暮らしにかかわる細々した人物、事物を描き込んだとわざわざテオに伝えているのです。

なお図5のゴッホの絵では、必ずしも鳥瞰図だけではありませんが、いずれも地平線はかなり上部に取り、平原が主役になっています。

このことも、ゴッホは、日本の絵のように俯瞰、鳥瞰図の場合、地平線が上部に来ることを意識しているわけです。

ところが、ゴッホと違い、同じ広々とした平原を描いたピサロやバルビゾン派の画家達は、主題こそゴッホと同様広々とした平原(畑)ですが、あきらかに地平線は、半分以下、大半は下部に設定しています。

私の推定ですが、ピサロやバルビゾン派の画家達にとって、地面に立っている視点の構図で俯瞰構図ではないことも理由ですが、平原(畑)がテーマと云えども、主役は平原(畑)だけでなく、空(雲)も併せた風景だと考えているに違いありません。ですから、空に浮かぶ雲の造形もかなり神経を使って描写しています。

さて、渡邉崋山の《四州真景「釜原」》の地平線はどうでしょうか?

あきらかにピサロやバルビゾン派の油彩の水平線の位置と同じです。ですから、ゴッホとは逆に、屋外で風景画を描き始めた西洋の画家達の構図と同じ方向を目指していると云えます。

若かりし京都の下宿時代と「田原藩家老」との接点

最後に、少しだけ絵とは関係ないことを付け加えさせてください。渡邊崋山のスケッチ画を知り、本人の人生にも関心を持つようになったのですが、改めて田原藩(三河)の家老職を務めたことに気になりだしました。それは次のような事情からです。

私は学生時代、京都のある家に下宿したのですが、当時88歳だった家主のおばあさんが一階に、私は2階に住むという当時でも珍しい下宿形態でした。入り口が同じですから、時間が経つと顔をあわせ自然に会話が始まります。そしていつしか長らく話し込むようになりました。

実は彼女は田原藩の武士の家系でしかも渡邉崋山が務めた同じ家老の家柄だったのです。

彼女の生まれは明治維新の前後なので、直接あの激動期を体験したのかどうか今ではよく覚えていないのですが、明治維新は「ごいっしん」、徳川慶喜(よしのぶ)は「けいきさま」としかいわないのです。私が習った教科書の読み方と全く違います。おそらく、彼女の家ではそのように言われながら育ったのだと思います。そして「けいきさま」に付いて一族が江戸(東京)から静岡に移住せざるを得なかったことも昨日のように話すのです。私は目の前に江戸時代の譜代大名の武士の娘が現れたかのような気になりました。

もともと古い話がきらいではない私はついつい長居をするようになり、いろんな話を聞いたのです。彼女は頭脳明晰、頭の回転も速く、当時の年齢を考えると女性に使える言葉なのかどうかわかりませんが姿勢もよく「かくしゃく」としていました。しかも、裏千家の指導者として組織の中でもトップクラス(役職の名前を聞いたのかもしれませんが忘れました)を務め現役でした。ですから裏千家に関連するいろんな話も聞くことが出来ました。

私は明治維新の勝者の論理を学校で習ってきたのですが、負けた徳川側がどのように生きて来たかという貴重な話を聞けたのかもしれません。

また今思うと、田原藩内の渡邊崋山の身内の評価を聞くことが出来たのにと残念です。

さて以上のように渡邉崋山の絵に惹かれていったのですが、ようやくここで本題です。今回の<武士(サムライ)と絵画(かいが)>展で、展示されていた肖像画の下絵(《佐藤一斎像画稿》)に改めて驚愕したのです。

<佐藤一斎像画稿 第三~第七>

最近日本画(明治以降の名称ですが)の展覧会の場合、本画を描く前のスケッチ、下絵(小下図)、下絵(大下図)が、本画と共に展示されるケースが多くなり「線スケッチ」の立場からは大変助かっています。

私だけかもしれませんが、ほとんどの場合スケッチや下絵の方が本画よりも感動を覚えます。おそらく下絵は墨の線のみで描かれ、その線の表情から画家自身の息づかいや心の動きまで読み取れるからだと思います。一方、本画の場合は、画家が目指す絵画の考え方を共有しないと中々理解できないからでしょう。単純に私の理解度が足りないためです。

修正が出来ない線描下絵の迫力

さて、《佐藤一斎像画稿》です。私は、息をのむほど驚きました(図9、図10)。

出典:筆者撮影

右端:渡邉崋山《佐藤一斎像》(部分)

出典:左2枚 筆者撮影、右端:wikimedia commons, pbulic domain

各下絵の番号を見てください。ここでは、千葉市美術館所蔵の第三から第七の5枚ですが、少なくとも全部で11枚もあると云われているのです。この5枚でも驚きでしたが11枚とは! 肖像画にかける華山の想いが並々ならぬものを感じます。

なお、現在現存する画稿は、千葉市美術館蔵以外に、第二および第十一の画稿が個人蔵として現存します。現時点で検索にかかったのは、唯一下記のタイトルのyou tube動画です。この動画内にその2例が紹介されています。

ドナルド・キーン「私と渡辺崋山」日曜美術館-45分-149MB-384x683-原縮版-clideo-533201976_mp4_h264_aac-

しかし、本動画はサイズを縮小しているとはいえ、NHKの日曜美術館の番組を全編そのまま載せているので削除されるかもしれません。ご覧になりたい方は存在しているうちに上記タイトルで検索してご覧ください。なお仮にその動画が違法だとしても見るだけならば(ダウンロードしなければ)問題ないそうです。

出典:ColBase

さて、これら画稿と本画(図9,10、図11)と比べてみると、華山は顔の表情、特に目の周りの描写に神経を集中させていることが分かります。

そしてとても筆とは思えない硬質な線で、まったく下書きすることなく顔の輪郭を毎回正確に描きあげていることにも驚きます。

考えてもみてください、渡邉崋山は写真機を持っていません。顔の写真を色んな角度や表情を撮影してから、現像した写真を見て、あるいはなぞって描いたわけではないのです。

肖像画を依頼した佐藤一斎の家に通いつめ、本人をモデルに納得するまで11枚を描き続けたということになります。

描く方も描く方なら、モデルを務めた佐藤一斎も一斎です。どれだけの真剣勝負の時間を二人は過ごしたのでしょうか。また、どれだけ崋山は対象の人物の内面を捉えようとしたのでしょうか。その様子を思い浮かべると、私の線スケッチの描く姿勢が恥ずかしくなってきます。

ですから、毎回日本画について同じことを言うのですが、どうしても下絵の方が本画よりも心にささってくるのです(念のために述べますが、本画が悪いとか下手だと言っているのではありません、鑑賞の仕方が異なるのです)。

まるで水彩画の彩色タッチ

以上、顔を中心として何枚も描かれた下絵の線描のすばらしさを述べてきたのですが、もう一つの代表的な肖像画《高見泉石像》(図12)と併せて気が付いた点を述べてこの章を終わりたいと思います。

出典:ColBase

《鷹見泉石像》は《佐藤一斎像》が描かれてから16年後に描かれているのですが、おそらく《佐藤一斎像》と同様、事前に下絵を描いて納得するまで研究して仕上げたに違いありません。

ここでは彩色に注目したいと思います。すでに《佐藤一斎像》の顔の彩色では明暗法が使われています。しかも肌の色の明暗を単純に黒または灰色で陰を示すのではなく、肌の色の濃淡で表現しています。

このためには西洋の銅版画の線描を見るだけではだめで、何らかの油彩を目にしなれば身に付かないと思います。

そして着物の描写ですが、墨の線で輪郭を描いているのは、従来の東洋の描き方と同じですが、彩色は着彩水墨画ややまと絵と異なり、冒頭で示した風景スケッチ《四州真景「釜原」》(図3)と同様に、ベタ塗りではなく濃淡をつけて陰影を描写しています。

これは、絵具の種類は違いますが、黒い輪郭線を用いたマネの人物像の油彩とある意味では同じ描写と云えます。それ以前、同時代の日本でこのような彩色をした絵を見たことがありません。

教科書の図で眺めていた時には気が付きませんでしたが、今回改めて眺めてみて初めて気が付きました。

最後に

ゴッホはひたむきに日本へ行きたいと熱望してアルルに移住し、日本の浮世絵版画を模写し、その技法や構図を研究しながら日本の画家になりたい、日本の画家が描くように描きたいと熱望し、大変な勢いで膨大な絵を描いた末に悲劇的な最後を遂げます。

一方、江戸末期に生まれた渡邉崋山は西洋の知識(蘭学)を摂取し、絵画と藩の政務に邁進します。しかし用心しながらも国の将来を憂う気持ちを抑えられず政治的には幕府の鎖国政策の反対の立場を取り、また絵画的にも西欧の技法を研究し採り入れながらあくなき探求を続けますが、最後は切腹に追い込まれました。

私は、「炎の人」と形容されるゴッホの通常のイメージとは真逆に、ゴッホは語学は堪能、大変な読書家で知識人、思想家であり、事前の素描と構図の計画と試作、そして油彩画の制作では自由気ままな運筆ではなく、素描通り、すなわち計画通りの運筆、さらに塗る絵具の綿密な計画と指定など絵画の取り組み方はまるで緻密な科学者、技術者のようだと下記の記事で述べました。

そのゴッホの姿は、渡邉崋山の生真面目なほどの蘭学や西欧絵画の研究、藩の政務に加え、今回の下絵の制作で分るように緻密な下絵に基ずく絵画制作の姿勢に重なります。

何という歴史上の皮肉でしょうか。西欧の絵画様式を追い求め、国を憂いて幕府に抗した崋山は自刃し、反対に生真面目に日本の絵画を追い求めたゴッホが同様に自死するとは。

今回の「武士(サムライ)と絵画」展を訪問して、俄然私は渡邉崋山の人間性、人生に興味がわいてきました。今後も追ってみたいと思います。

(おしまい)

前回の記事は、下記をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?