「村上隆もののけ京都」展(4):村上作品を見て日本絵画の特徴を考える(続き)「四神と六角螺旋堂」の部屋とその作品

(長文になります)

本記事は前回の記事(3)の、個別の展示作品の紹介・感想の章「日本美術との比較で村上”現代ART”作品を考える」の続きになります。

■「四神と六角螺旋堂」の部屋とその作品

第1室「もののけ洛中洛外図」の部屋を見終わると、次の部屋「四神と六角螺旋堂」の部屋に入ります。

部屋の入口は、カーテンで仕切られており、手で開けて中に入ると、突然暗闇が広がり、何事かと驚きます。目が慣れてくると、中心に柱と上部に和風建築物が見え、部屋の四隅には大きな絵画が上からの照明に照らされて浮かび上がっています。

以下、中心の柱の様子と四つの絵画を示します。

出典:筆者撮影

出典:筆者撮影

出典:筆者撮影

出典:筆者撮影

出典:筆者撮影

ほとんど前知識なく訪れたので、少し雰囲気に戸惑いました。この部屋で感じた正直な感想を以下に述べます。

1.部屋のタイトルにある《六角螺旋堂》とは何だろう? 京都の六角堂と関係あるのか? しかし螺旋堂なんて聞いたことがない。螺旋階段のあるさざえ堂の間違いではないか? といってもさざえ堂の存在も京都では聞いたことが無い。

2.大型サイズの絵は四神で、京セラ美術館事業企画推進室ゼネラルマネージャーの高橋信也氏の要望で作成した新作のようだ。何かの原作の模写ではないので、村上氏独自の創作現代アート作品だ。よく観察したいが、暗がりの中で上からの照明により表面がまぶしく光り十分に鑑賞することが出来ない。四神単独ではなく、その周囲の背景を何かが色々埋め尽くしているがわからない。見る気にならない。絵具の質感、線描の詳細も味わえないのは残念。

3.部屋を暗がりにしたのは高橋氏の意向ではないか。なぜなら、展覧会のタイトル「村上隆ものののけ京都」展の中の”もののけ”がそれを暗示している。平安京の昔から幕末まで電灯が無かった時代、夜の漆黒の闇には魑魅魍魎、もののけが跋扈していたと京の人々は信じ、夜の闇を恐れおののいていたはずである。漆黒の闇の怖さを知らない現代人の観客にそれを体験させてみたいと高橋氏は考えたのではないか? それにしても暗闇についての解説が無いので観客は何が何だかわからない。確か村上氏は宮崎駿監督のことを称賛していたので、「もののけ姫」との関連で「もののけ」の説明があれば、一般観客は理解しやすいのではないか。

4.柱に付いている得体の分からない金色の物体は何?

以上のもやもやした気持ちを抱いて早々に暗がりの部屋を出ました。

けれども撮影した写真を観察し、さらに展覧会のHPの説明文を読んでみると、やはり新作の《四神》の絵は現場でもっと丁寧に見て置けばよかったと思うのです。

暗闇の意味を考える

なお、高橋氏が企画した、「もののけ」、「暗闇に対する恐怖」の観点はすごく大事だと私は考えます。京の人々は、今日我々が明るい照明の下、平気で夜の街を歩き回るのとはまったく違う気持ちだったはずです。日本の昔の絵画を見るにしてもその点を考慮しなければなりません。

実際、現在私が歩き回っている東京、特に下町を街歩きスケッチしていると、ときおりハッとすることがあります。

例えば墨田区の「都立横網町公園」です。

ある日「墨田区立旧安田庭園」を訪れた際に、偶然この公園にさまよって入ってしまったのです。私はこの公園の名前は聞いたことがありません。しかし、その場所はとんでもない過去を持った場所だったのです。

旧陸軍被服廠の移転に伴い、公園として整備中に関東大震災が襲ったのです。東京府市併せて死者7万人という中、なんと半分以上の3万8千人の人々がこの地で無念の死を遂げたというのです。ですから、その後慰霊のための法要が行われ、昭和5年には慰霊堂(震災記念堂)が建てられました。

悲惨な過去はさらに続きます。わずか15年後、太平洋戦争の最終年、あの東京大空襲により10万人以上の死者数が出たのです。このうち、身元不明者10万5000人と関東大震災の遭難者5万8千人を併せて弔い慰霊堂(震災記念堂)は東京都慰霊堂と改称されます。

訪れた日は雲一つない快晴でしたが、慰霊堂の解説文を読んだとたんに、周りがかすんだ様に見えました。何か被災者の霊が辺りに充満しているように感じられたからです。

霊魂は何年地上に留まるのか分かりませんが、関東大震災も東京大空襲もたかだか100年以内のことです。私たちは普段明るい照明ですっかり忘れていますが、歴史をひもとけば、東京の下町一帯は無念の霊魂で覆われていることに気が付きます。もし東京がかっての漆黒の闇に戻れば、現代人と言えども無数の霊が感じられるのではないでしょうか。

日本美術における夜景の描写について

以上東京の街歩きスケッチを引き合いに出して暗闇の意味を考えましたが、今回高橋氏が暗闇の部屋を設定したのは、京都の長い歴史の中で、人々が夜の暗闇の中で跋扈する「もののけ」に恐れおののいてきたことを現代の人々のも感じてもらいたいと思ったからでしょう。その意図は十分理解します。

実際、鴨長明の「方丈記」に書かれた災厄(大火、戦乱、飢饉、大地震)だけでなく、伝染病、洪水なども入れれば、その後も鎌倉、室町、江戸幕末まで続きます(現代と違い、飢饉や伝染病の死者数が大きいらしい)。

名前の付いた災厄だけでも枚挙にいとまなく、膨大な人数の人々の屍が市中を埋めたのは江戸、東京と同じです。

しかし、私は日本絵画の歴史を意識する村上氏の新作は、むしろ明るい場で展示してもらいたかったと思うのです。なぜなら、かつての日本の絵画では、夜の情景でも暗闇は描かなかったからです。

例えば「夜」の字が題名が入っている有名な日本の絵巻を次に示してみます。

1)《百鬼夜行絵巻》

出典:wikimedia commmons, public domain

2)平治物語絵巻《三条殿夜討の巻》

出典:wikimedia commmons, public domain

いかがでしょうか、夜の情景なのに背景は黒く塗りつぶされていません。

また題名に「夜」はなくても、次の有名な絵巻もあります。

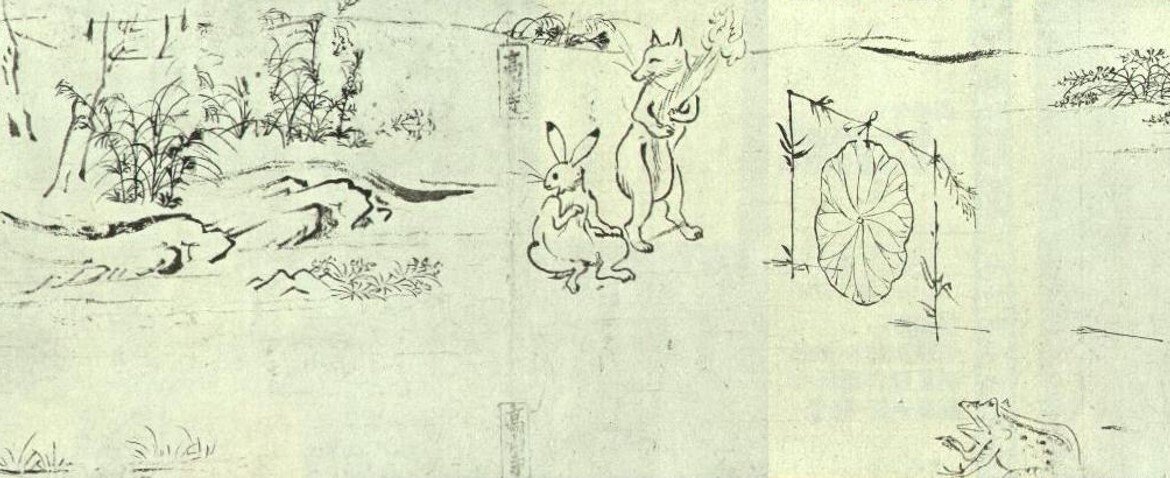

3)《鳥獣人物戯画・甲巻》

出典:wikimedia commmons, public domain

専門家によれば、キツネが自分の尾を松明代わりに燃やしているこの場面は夜の光景だとされています。

《鳥獣人物戯画》のように題名に「夜」の字が無い《源氏物語絵巻》など物語絵巻や寺社の多くの縁起絵巻でもおそらく夜の光景は上記の例のように描かれていると思います。

以上、日本絵画における夜の描写の例を示しましたが、この記事を読んだ初めての方は、なぜ私が日本絵画の夜景の描写についてこだわって書いたのかお分かりにならないと思います。

実は、日本絵画(文化)における「ベタ黒」の役割についてこれまでも記事にしてきたことと、最近鈴木春信や伊藤若冲、与謝蕪村など18世紀の画家が初めて漆黒の暗闇を描いたのではないかとの思いに至りました。今回の村上隆展の「暗闇の部屋」を見て触発されたという訳です。

それでは、本題の《四神》の各作品の鑑賞に移ります。

現代ART作品:《玄武》《青龍》《朱雀》《白虎》について

図37~40に、それぞれ4枚の新作《玄武》、《青龍》、《朱雀》、《白虎》を示します。

まず、言えるのは、中国の神話上の霊獣とされるそれぞれの神獣の姿は、《白虎》を除けば、昔からのオーソドックスな形にほぼ従っており、極端なデフォルメはありません。

実際、国内最古と云われる文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設のホームページで公開されている国宝《キトラ古墳壁画》の四神のイラストと比べてみてください(図41)。

出典:文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設HP

https://www.nabunken.go.jp/shijin/about/

しかし今回の作品の三神は、いずれも村上隆流のPOPな色彩で彩られているのが大きく異なる点です。

さて、《四神》の中で、唯一《白虎》だけは、ほとんど余白を入れずに、複数の白虎で絵画平面を埋め尽くしています。

村上氏がこれまでやってきた、日本美術の歴史の文脈に沿って眺めると、上段、下段の正面を向いた3匹の虎の表情、目つきは、曽我蕭白の《雲竜図》(あるいは、《獅子虎図》)に通じると思うのは私だけでしょうか? そして虎の各部位に配した小さな獣(?)は、円山応挙の”カワイイ子犬”の文脈を思わせます。

ところが、《白虎》以外の三神の絵の背景をよくご覧ください。暗闇の中で絵を見た時にはまったく気が付かなかったのですが、《玄武》《青龍》《朱雀》では、様々なアイテムがその背景に描かれているのに気が付きました。

私が撮影した写真では背景部分が不鮮明なので、京セラ美術館の企画展HPから引用した《四神》の画像を次に示します。

出典:京セラ美術館・企画展HP・ジュニアガイドより

出典:京セラ美術館・企画展HP・ジュニアガイドより

出典:京セラ美術館・企画展HP・ジュニアガイドより

出典:京セラ美術館・企画展HPより

ここでは、《玄武》、《青龍》、《朱雀》に絞り、村上氏がいかに背景に工夫を凝らしているか、日本絵画の文脈を意識して細部を見てみましょう。

まず、背景が暗い、《青龍》と《朱雀》の拡大部分図を下記に示します。

上段左:漆黒の空間、彩雲、雷光のようなジグザグによる効果音描写 右最上段:竜の頭上の白い象 右中段:群青の空に浮かぶ白い積乱雲 下段:色とりどりの波濤と南蛮船

出典:図43を部分拡大

上段:《朱雀》の絵の上左と上右の隅に描かれた円盤状のアイテム 中段左:漆黒の宇宙空間、雲に乗った五大明王、雲に乗った月(左隅、右隅)、円弧の上に配置された様々なアイテム 中段右上および中段右下:太陽系とアンドロメダ星雲 下段:左右の天女、下向きの円弧上の様々なアイテム、薄暗い空間に広がる霞状の雲

出典:図44を部分拡大

各図のキャプションに、私が気が付いたアイテムを書きましたが、以下にまとめてみます。

■《青龍》では、荒れ狂う波濤の上に何隻もの南蛮船が翻弄されており、波濤の先には巨大な積乱雲がうっすらと白く立ち上がり、青龍の胴体にまで届いています。時刻は夜、青龍の上部には漆黒(青味も感じます)の空が広がります。青龍の周りには仏画で描かれる小さな雲(色が着いているのでいわゆる彩雲か)が多数取り囲み、青龍の尻尾、胴体からはジグザグの雷光で表した音が鳴り響いています。

■《朱雀》では、もはや夜どころか、《青龍》よりもはるかに高い空、対流圏、大気圏を突き抜け宇宙空間に飛び出します。すなわち下部には、うっすらと霞が広がりますが、それも中ほどまでで、その上は宇宙空間の漆黒です。朱雀は薄い透明の膜からなる玉の中に、雲に乗った五大明王と共に閉じ込められています。薄い円弧の膜上には、よくわからない小さなアイテムが等間隔に配置され、また左右に雲に乗った満月と下限の月が描かれています。そして広大な宇宙空間を示すために五大明王の左側には太陽系を、右側にはアンドロメダ星雲とおぼしきものが描かれています。そして絵全体の四隅には、円盤状の不明な図像(左上隅、右上隅)と天女(左下隅、右下隅)が配置された構図からなっています。

以上《青龍》《朱雀》の二つの絵の背景についてまとめただけで、私は村上氏が自身の現代ART作品を創作する上で常々語っている「日本絵画の歴史の文脈を採り入れる」ことが大いに頷けるのです。

その理由は以下のようになります。

●描く対象の四神は中国の神話の霊獣にも関わらず、背景部分は日本の仏画の流れを強く感じる。アイテムで言えば、来迎図などで見慣れた雲であり彩雲の存在である。また天女や五大明王、青龍の頭の上の白い象はすべて仏教関連のアイテムである。

●特に《朱雀》を中心にすべてのアイテムが円盤状に配置された構図は、密教の曼荼羅を思い出させる。

●暗い闇にうっすらとたなびく霞は日本絵画にける典型的なすやり霞だが、《青龍》の荒れ狂う波濤の上の積乱雲は、葛飾北斎《神奈川沖浪裏》のうっすらと描かれた白い積乱雲を意識して描いているに違いない。

●波濤に翻弄される南蛮船は、《神奈川沖浪裏》で描かれた波に翻弄される押送船と同じであり、帆を宿した南蛮船は南蛮図屏風由来と考える。

●青龍の尾や胴体から放たれるジグザグ状の造形は、今日のマンガにまで続く音声の絵画的表現と思われ、日本絵画では長い伝統がある。

●《青龍》では、空を漆黒(青味がかって見えるが)に塗っているが、江戸中期以前では夜の闇を漆黒に塗った例はない。18世紀になり鈴木春信、伊藤若冲が漆黒の闇夜を始めて描いたが、その後も北斎、国芳、広重が僅かに試みるものの、逆に明治以降、洋画と日本画に分かれた後、後者では夜景を描かなくなった。おそらくこの歴史を踏まえて意識的に夜空を黒く塗ったと思われる。

●さらに《朱雀》では空間を地上の大気圏から拡張し漆黒の宇宙空間を描いている。現代の絵画(イラストそして漫画も含む)では宇宙空間を描くのは珍しくないであろうが、日本絵画の歴史と伝統、特に明治以降の日本画の文脈ではチャレンジングな試みとみなせる。

さて、残りの《玄武》の背景は、《青龍》《朱雀》と違い広重の浮世絵ばりに最上部を赤くその下を地平線に向けてグラデーションにして夕暮れ風です。下に、背景に配置されたアイテムを示します。

上段左側3枚:人物(羅漢像?) 最上段3枚:雲、彩雲 上段右2枚:天女 真中1枚:白い象と建築物 下段1枚:渦巻く波

出典:図42を部分拡大

羅漢像とおぼしき人物像と夕暮れの空の色を除けば、《青龍》と《朱雀》で述べた背景のアイテムに関するまとめが当てはまります。

以上のように村上氏の作品《四神》のどの部分をとっても日本絵画の歴史の理解と裏付けの下に描かれていると云えます。

なお、今回の《青龍》の作品の下部の白い積乱雲は、葛飾北斎の《神奈川沖浪裏》の白い雲を引用していると断定しました。

実は前々回の記事、その(2)の中で、私は《金色の空の夏のお花畑》(再掲載図2)の白い雲を見て、葛飾北斎の《神奈川沖浪裏》の白い雲を連想したことを述べました。

出典:筆者撮影

日本の絵画における写実的な雲の描写について調べた結果をもとに、村上氏は《金色の空の夏のお花畑》の中で、日本絵画上のチャレンジをしたのではないかと推測しました。

しかし、今回の《青龍》の雲は明らかに北斎の《神奈川沖浪裏》を引用しており、《金色の空の夏のお花畑》の場合も村上氏は日本絵画における雲の描写の歴史を理解して描いていたこと明らかになりました。

六角螺旋堂と正体不明の金色の物体について

さて《四神》の絵の鑑賞は私なりに済んだのですが、「六角螺旋堂」の謎が残っています。

結論から言うと、京都に六角螺旋堂なる場所を見出すことはできず、名高い会津のさざえ堂と、葛飾北斎と歌川広重の江戸の「五百羅漢寺のさざゐ堂」の2枚の浮世絵版画に行きつきました。

その行きついた推理の過程は次のようです。

1)「六角」と「螺旋」という二語から、かつて訪れたことがある「会津さざえ堂」が思い出された。特に長い「螺旋階段」を最初は上り、最後は下ったことを鮮明に覚えている。

2)その「さざえ堂」という言葉から、葛飾北斎の《五百羅漢寺 さざゐ堂》(富嶽三十八景)と歌川広重の《五百羅漢さざゐ堂》(名所江戸百景)の二枚の浮世絵が思い浮かんだ(図49)。

3)江戸の「さざゐ堂」には「五百羅漢」の文字が入っている。五百羅漢と云えば、100mに及ぶ村上隆《五百羅漢図》がある。もしかするとその縁があるかもしれない。

上段:葛飾北斎《五百らかん寺さざゐ堂》(富嶽三十八景)大英博物館所蔵、下段:歌川広重《五百羅漢さざゐ堂》(名所江戸百景)ウィスコンシン大学マディソン校所蔵

出典:すべて浮世絵検索 https://ja.ukiyo-e.org/

推理はここまでです。当初は、京都の六角堂にこだわりました。しかし螺旋と結びつくものは無く京都に「六角螺旋堂」を探すのはあきらめました。

しかし今気が付いたのですが、六角とは京都の六角堂を直接示すのではなく、ただ六角構造を表し螺旋階段を持つことを意味するだけかもしれないのです。京都という土地にこだわり過ぎました。

今回の展示物は会津さざえ堂を意識し、日本仏教建築の伝統を単に意識したものだと考えることにします。

なお、柱の上部に付けられた得体のしれない金色の物体の写真をよくみると髑髏が寄せ集まった彫刻でした。髑髏については記事(その5)の中で触れたいと思います。

出典:筆者撮影

余談ですが、実は一昨日の土曜日に、図49の葛飾北斎《五百らかん寺さざゐ堂》の実物を東京国立博物館・本館(日本ギャラリー)の常設展で見ました。

8月6日から9月8日まで「季節の浮世絵と葛飾北斎」展と題して、初期から晩年まで20点あまりの葛飾北斎の版画を展示しています。一人の絵師の版画を初期から晩年まで並べたのははじめてではないでしょうか?

おかげで、このシリーズで何度も私が話題にしている従来の日本絵画では描かなかった1)青空の描写 2)青空に写実的な白い雲 3)漆黒の夜の闇、夜空を北斎が他の作品でも試みたのかを確かめるのに大変好都合な企画でした。

実際、今回の展示版画では、図49の《五百らかん寺さざゐ堂》の青空がその例ですが、写実的な雲の描写、特に《神奈川沖浪裏》の積乱雲のような雲の例も見つけたので、明らかに北斎が従来の日本画にはなかった雲の描写のチャレンジを試みていたことがわかります。さらに、《千繪ノ海・甲州火振》では深夜の漆黒の空に星が輝くという日本絵画には稀有のとんでもない例を見つけました。改めて北斎の天才・奇才ぶりを感じることが出来ました(後に広重も星空を描いていると思います)。《諸國瀧廻り》シリーズも展示されています。おすすめです。

最後に:■村上隆《五百羅漢図》の存在を忘れていました!

以上の「六角螺旋堂」の推理の中で「五百羅漢」という言葉が浮かびましたが、前節の《玄武》の背景のアイテムでも村上隆風の羅漢像らしき人物が描かれていることを知りました。

そこで村上隆《五百羅漢図》のことを今更ながら思い出したのです。記事(その1)の冒頭で述べた様に、今回の「村上隆もののけ京都」展を訪問した動機は、単純に展覧会のポスターに使われた《金色の夏の空のお花畑》に描かれたお花が正面描きであることが、長谷川久蔵の「桜図屏風」、琳派や明治以降の日本画の花の描写に連なる日本絵画の伝統的な描写と同じなので、実物を見て確認したいという軽い気持ちでした。

しかし、この記事のシリーズを重ねるうちに、村上隆氏の作品は一筋縄ではいかないことが分かってきました。おそらく、私と違って村上現代ARTを愛する人は、2015年の森美術館で開催された「村上隆の五百羅漢図展」の作品を見た上で今回の京都展を見に来ているのに違いないのです。

本当に遅まきながら調べてみると、ありがたいことに当時の森美術館の公式ブログの記事とスペシャル映像の動画、そして村上隆氏本人がカタールのドーハで開催された五百羅漢図の展覧会の準備会場で《五百羅漢図》の解説動画を見つけました。

そこで分かったことは、「五百羅漢図」が、村上氏がそれ以前に制作し確立してきた村上現代ARTから次への大きなステップになる作品で、今回の「もののけ京都」展の新作に直接つながっているということです。

スペシャル映像「村上隆の五百羅漢図展」

MURAKAMI EGO「五百羅漢図」村上隆氏 解説 / Takashi Murakami

詳しくは、上記の村上氏本人の解説動画をご覧いただくとして、今回の記事の主要な対象の《四神》の絵について、そうだったのかと初めて知ったポイントだけを以下に記します。

本人も動画の冒頭で話していますが、森美術館の公式ブログでは、《五百羅漢図》について、以下のように記述しています。

東西南北を司る四神である「青竜」「白虎」「朱雀」「玄武」の名をそれぞれ冠した4面で構成され、十六羅漢を中心に500体の羅漢と霊獣、霊鳥などが、燃え盛る炎や吹きすさぶ風を背景に、幻想的かつダイナミックに描かれています。

https://www.mori.art.museum/blog/2016/01/blog1.php

予想外の内容に驚きました。私は「五百羅漢図」は、五百羅漢だけを描いている絵だと思っていましたが、すでにこの時点で「四神」が組み込まれていたのです。

しかも、動画の中で村上氏が熱く語っているように、江戸絵画、特に奇想系の画家の流れを100mの長さの大作の中に詰め込んだというのです。

ですから、今回の《四神》の4枚の絵は、《五百羅漢図》の延長線上にあり、エッセンスを詰め込んだ絵画だと言えます。

江戸絵画の流れを詰め込んだという《五百羅漢図》は、日本絵画の特徴を知る上でも図録できちんと見てみたいと思います。

記事(その5)に続きます。

前回の記事は、下記をご覧ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?